- •Министерство образования и науки Украины одесская национальная академия пищевых технологий

- •Содержание

- •Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Экономическая диагностика»

- •Тема 2. Диагностика конкурентного окружения предприятия План

- •Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность отрасли

- •Оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия

- •Инвестиционная привлекательность предприятия

- •Методические аспекты оценки конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны

- •1.2. Оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Украины

- •1.3. Оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов Украины

- •1.4.Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность отрасли

- •1.5. Оценка конкурентоспособности и инвестиционная привлекательность предприятия

- •Жизненный цикл предприятия

- •1.Анализ оборачиваемости активов

- •2.Анализ прибыльности капитала 3.Анализ финансовой устойчивости

- •4.Анализ ликвидности активов 5.Анализ рыночной активности

- •Тема 3 – Диагностика стратегического противостояния предприятий конкурентов

- •1). Определение приоритетных конкурентов на рынке

- •Основные экономические характеристики отрасли

- •2.Составление карты стратегических групп -

- •3.В чем заключается одно из главных преимуществ осуществления проекта разработки " стратегических карт " ?

- •5.Что из перечисленного относится к факторам, оказывающим влияние на конкуренцию (по Майклу Портеру)

- •6. Если у производителя продукции имеется возможность осуществить интеграцию с продавцами, то это:

- •7. Чем различаются step- и swot-анализы:

- •8. Сегментация рынка — это:

- •10. Анализ конкурентных преимуществ вашей фирмы вы будете осуществлять с помощью

- •11. В случае если у потребителя продукции имеется опасность интеграции назад, то это:

- •13. Что такое " стратегические бизнес -единицы ?

- •14. В каких случаях проводится исследование рынка ? –

- •15.Что такое " относительная доля рынка " ?

- •Тема 4 Диагностика конкурентоспособности предприятия

- •1 Понятие конкурентоспособности предприятия

- •Методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия

- •3 Практическое применение методов оценки конкурентоспособности

- •Тема 5 Диагностика конкурентоспособности продукции

- •1. Конкурентоспособность и качество продукции

- •2. Принципы оценки конкурентоспособности продукции

- •3. Методы оценки конкурентоспособности продукции

- •3.1 Модель конкурентных решений к. Омае

- •3.2 Модель Розенберга

- •3.3 Модель с идеальной точкой

- •3.4 Ассоциативные методы оценки конкурентоспособности

- •3.5 Метод оценки потенциального рынка

- •3.6 Комплексный метод оценки конкурентоспособности новых товаров

- •3.7 Определение показателя конкурентоспособности продукции на основе полезного эффекта от ее потребления и цены потребления .

- •3.8 Метод «цепочки ценностей» Портера

- •4. Пути повышения конкурентоспособности продукции

- •Тема 6. Диагностика имущества и рыночная цена предприятия

- •Причины проведения оценки имущества предприятия

- •2.Понятия «стоимости» применяемые в целях оценки

- •3. Описание бизнеса, сбор и анализ внутренней и внешней информации

- •Методология оценки стоимости предприятия

- •Тема 7. Финансовая диагностика

- •Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия

- •Анализ платежеспособности:

- •Анализ финансовой устойчивости и текущей платежеспособности

- •Коэффициент покрытия текущих активов

- •Бизнес считается эффективным, если отдача на вложенный капитал не ниже стоимости капитала для данного бизнеса.

- •2. Факторные модели оценки финансового состояния предприятия

- •2.1. Двухфакторная модель оценки вероятности банкротства

- •Оценка вероятности банкротства на основе z-счета Альтмана

- •Метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия

- •Модель Дюпона

- •Оценка эффективности управления основной деятельностью.

- •Оценка эффективности управления финансовой деятельностью.

- •Тема 8. Комплексное управление текущими активами и текущими пассивами

- •1. Чистый оборотный капитал и текущая финансовая потребность компании.

- •2. Управление основными элементами оборотных средств.

- •3. Задачи оперативного управления оборотными активами и пассивами

- •4. Факторы, влияющие на величину тфп

- •5. Суть спонтанного финансирования. Управление дебиторской задолженностью

- •6. Формирование политики комплексного управления текущими активами и текущими пассивами.

- •7. Управление Денежными активами (Денежные средства - дс)

- •Тема 9. Финансовая стратегия управления компанией. Дивидендная политика

- •2. Матрицы финансовых стратегий фирмы

- •3. Классические теории выплаты дивидендов

- •4. Три подхода к формированию дивидендной политики

- •1.Консервативный подход:

- •2. Умеренный подход.

- •3. Агрессивный подход

- •Тема 10. Диагностика потенциала предприятия

- •Тема 11. Диагностика экономической безопасности предприятия

- •1. Характеристика экономической безопасности предприятия

- •2. Инструментарий оценки уровня экономической безопасности предприятия

- •3. Механизмы обеспечения надлежащей экономической безопасности предприятия

Методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия

Для оценки конкурентоспособности предприятия сначала необходимо провести анализ его состояния. Качество анализа будет высоким при его проведении с позиций системного подхода. Тогда анализ можно называть системным. Цель системного анализа фирмы – установление стратегических и тактических факторов повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров, эффективности и устойчивости функционирования фирмы.

Существует несколько классификаций методов оценки конкурентоспособности предприятия. Но чаще всего классифицируют данные методы по такому признаку как форма представления результатов оценки, соответственно которой все методы делятся на такие группы как:

графические;

матричные;

расчетные;

комбинированные.

Укрупнено их можно разделить на две группы (Рис. 2).

Рис.2. Классификация методов оценки конкурентоспособности организации

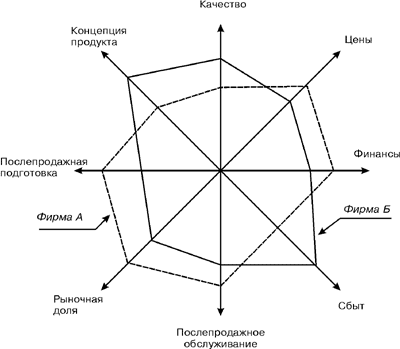

2.1 Графический метод оценки конкурентоспособности базируется на построении так называемой “Радиальной диаграммы конкурентоспособности” или “Многоугольника” конкурентоспособности”. На рис. 3 сопоставлены многоугольники конкурентоспособности двух предприятий (условные названия – А и Б) по восьми критериям. Построение многоугольников осуществлялось следующим образом: круг был разделен радиальными оценочными шкалами на ровные сектора, количество которых равнялось количеству избранных критериев (в данном случае – 8); шкалы на радиальных прямых было градуируемый так, чтобы все значения критериев находились внутри оценочного круга; значения критериев увеличивались по мере отдаления от центра круга; на каждой вехе с использованием соответствующего масштаба измерения были обозначены точки, которые отвечали значениям критериев; по точкам соответственно для каждого из предприятий проведена ломаная черта, которая и сформировала многоугольник. Из рис. 3 видно, как отличаются предприятия друг от друга по отдельным критериям.

Рис.3. Многоугольник конкурентоспособности двух предприятий

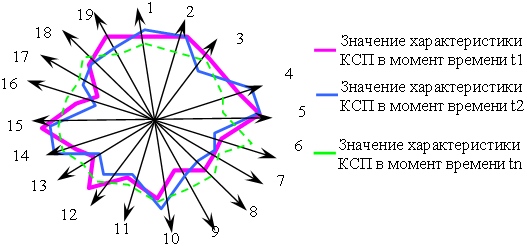

На рис.4 рассмотрена конкурентоспособность предприятия за разные периоды времени по 19-ти критериям.

Рис. 4. Многоугольник конкурентоспособности предприятия

Где:

Оценка рыночных возможностей предприятия.

Оценка эффективности организации маркетинговой деятельности на предприятии.

Оценка стратегических направлений развития предприятия;

Оценка качества менеджмента.

Оценка технико-технологического потенциала предприятия;

Оценка финансового состояния предприятия.

Оценка кадрового потенциала.

Оценка функционирования на предприятии системы непрерывного управления качеством.

Оценка системы контроля запасов на предприятии.

Оценка уровня затрат предприятия на НИОКР.

Оценка интенсивности конкуренции в отрасли.

Оценка потребительских предпочтений.

Оценка отношений с контактными аудиториями.

Оценка отношений с поставщиками.

Оценка состояния и влияния на деятельность предприятия политической ситуации в стране.

Оценка состояния и влияния на деятельность предприятия экономической ситуации в стране.

Оценка территориального расположения.

Оценка конкурентоспособности товара 1.

Оценка конкурентоспособности товара 2.

Таким образом, если все характеристики конкурентоспособности имеют оценку в интервале [8; 10], то предприятие имеет наивысший уровень конкурентоспособности и находится в стадии роста; если в интервале [7; 8], то предприятие находится в стадии зрелости; если [4; 7], то в стадии насыщения; если в интервале [0; 4], то в стадии спада или внедрения.

Преимуществом графического метода оценки конкурентоспособности предприятия является его простота и наглядность;

недостатком следует считать то, что он не дает возможности установить значение обобщенного критерия конкурентоспособности предприятия.

2.2 Матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия базируются на использовании матрицы – таблицы упорядоченных по строкам и столбцам элементов. Наиболее показательным примером может служить широко известная матрица БКГ (“Бостонской консалтинговой группы”), построенная по принципу системы координат: по вертикали – темпы роста вместимости рынка, что размещаются по строкам матрицы в линейном масштабе; по горизонтали, то есть по столбцам матрицы – в логарифмическом масштабе откладывается относительная частица производителя продукции на рынке. Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную частицу на быстро растущем рынке.

Преимущества метода: дает возможность исследовать развитие процессов конкуренции в динамике и при наличии достоверной информации об объемах реализации позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки; как недостаток отмечают избыточную упрощенность метода и невозможность проведения анализа причин того, что происходит, в результате чего осложняется выработка управленческих решений.

Кроме матрицы БКГ существуют достаточно многие матричные модели, которые могут быть использованными для оценки уровня конкурентоспособности предприятия:

- матрица “Привлекательность ринка/конкурентоспособность” (модель GE/Mc Kinsey);

- матрица “Привлекательность отрасли / конкурентоспособность” (модель Shell/DPM);

- матрица “Стадия развития ринку / конкурентная позиция” (модель Hofer/Schendel);

- матрица “Стадия жизненного цикла продукции / конкурентная позиция” (модель ADL/LC) и т. п.

2.3 Расчетные методы оценки конкурентоспособности предприятия являются весьма многочисленными. Они разделяются на:

- специфические методы – методы, что позволяют оценить конкурентоспособность предприятия по отдельным аспектам его деятельности – производственному, инновационному, маркетинговому, финансовому и тому подобное;

- комплексные методы – методы, которые базируются на комплексном подходе к оценке конкурентоспособности предприятия.

2.4 Среди комплексных методов оценки определяющее место занимают:

1. метод, основанный на оценке конкурентоспособности продукции предприятия;

2. метод, основанный на анализе сравнительных преимуществ предприятий-конкурентов;

3. метод, основанный на теории эффективной конкуренции;

4. интегральный метод;

5. метод самооценки (Европейская модель делового совершенства, английская методика матрицы усовершенствования бизнеса (ВИМ)).

Сжатая характеристика комплексных методов представлена в табл. 4.

К ключевым методам оценки конкурентоспособности предприятия относятся методы, в основе которых лежит: жизненный цикл товара (услуги); оценка конкурентоспособности единицы продукции; частица рынка; теория эффективной конкуренции; конкурентное преимущество; метод бенчмаркинга; потребительская стоимость и тому подобное.

Таблица 4

Характеристика комплексных методов оценки конкурентоспособности предприятия

Название метода |

Содержание метода |

Преимущества |

Недостатки |

|

Метод, основанный на оценке конкурентоспособности продукции предприятия |

Использование метода предусматривает оценивание уровня конкурентоспособности предприятия выходя из потребительской ценности произведенной продукции. Метод базируется на рассуждениях относительно того, что конкурентоспособность производителя есть тем выше, чем более высокой есть конкурентоспособность его продукции. В качестве показателя, что оценивает конкурентоспособность товара или услуги, используется соотношение двух характеристик: качества и цены. Наиболее конкурентоспособным считается товар, что имеет оптимальное соотношение этих характеристик. Чем более высокой есть разница между потребительской стоимостью товара для покупателя и ценой, которую он за него платит, тем выше является запас конкурентоспособности |

Учитывает наиболее важный критерий, что влияет на конкурентоспособность предприятия – конкурентоспособность товара |

Позволяет получить лишь ограниченное представление относительно преимуществ и недостатков в работе предприятия, то есть - абстрагируясь от других аспектов, конкурентоспособность предприятия отождествляется исключительно с конкурентоспособностью товара |

|

Продолжение табл. 4.

Название метода |

Содержание метода |

Преимущества |

Недостатки |

Метод, основанный на анализе сравнительных преимуществ предприятий-конкурентов |

Метод базируется на положениях теории международного разделения труда, в соответствии с которыми предпосылкой для завоевания отраслью или предприятием стойких конкурентных позиций является наличие сравнительных преимуществ, что позволяют обеспечить относительно низшие расходы производства в сравнении с конкурирующей отраслью или предприятием. Оценка уровня конкурентоспособности осуществляется путем сопоставления не только производственных расходов, но и объемов и нормы прибыли, и /или объемов продаж, и /или рыночных частиц. Более высокий уровень показателя при сопоставлении считается за достаточное условие для того, чтобы оценить предприятие как более конкурентоспособное |

Метод достаточно простой в использовании |

Не дает возможности сделать целостные выводы об уровне конкурентоспособности, поскольку использование в качестве оценочного критерия исключительно производственных расходов не отображает процессы взаимодействия производителя продукции с рынком |

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции |

В качестве основного инструмента анализа конкурентоспособности используется сопоставление показателей состояния предприятия с показателями предприятий-конкурентов и с среднеотраслевыми показателями. Согласно теории эффективной конкуренции, наиболее конкурентоспособными считаются те предприятия, где наилучшим образом организованная работа всех подразделов и служб. На эффективность деятельности каждой из служб влияет большое количество факторов – ресурсов предприятия; оценка эффективности работы каждого из подразделов предусматривает оценку эффективности использования ими этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей или критериев конкурентоспособности с последующим расчетом интегрального показателя |

Помогает выявить сильные и слабые стороны одного предприятия относительно другого, оценить размер отставания, разработать управленческие действия относительно усиления слабых мест |

Достаточно сложно собрать всю необходимую информацию; для достоверной оценки необходимо осуществлять очень обозримые и трудоемкие расчеты |

Продолжение табл. 4

Название метода |

Содержание метода |

Преимущества |

Недостатки |

Интегральный метод |

Интегральный показатель уровня конкурентоспособности предприятия включает у себя два элементы-сомножители: критерий, что отображает степень удовлетворения потребностей потребителя (характеризует относительную конкурентоспособность товара) и критерий эффективности производства (в его качестве, как правило, используется рентабельность активов, рентабельность собственного капитала или средняя за определенный период норма рентабельности). В разе, если интегральный показатель равняется 1, уровень конкурентоспособности анализируемого предприятия отвечает уровню конкурентоспособности предприятия –соперника; в разе, если интегральный показатель меньше 1, то исследуемый производитель менее конкурентоспособен, чем соперник; в разе, если интегральный показатель более 1, то исследуемый производитель имеет высший уровень конкурентоспособности, чем соперник |

Простота, наглядность, дает возможность получить однозначные оценки конкурентных позиций производителя |

Может быть примененным лишь для оценки конкурентоспособности монопродуктовых предприятий, тогда как относительно диверсифицированных предприятий нужный анализ не одного вида продукции, а всей товарной массы. Кроме того – найти для сравнения два или больше предприятия-конкурентов, абсолютно идентичные по видам и структуре продукции нереально |

Продолжение табл. 4

Название метода |

Содержание метода |

Преимущества |

Недостатки |

Метод самооценки деятельности |

Метод самооценки включает ряд этапов. Сначала проводится экспертная оценка всех показателей деятельности фирмы (перечень которых зависит от метода самооценки) за всеми критериями с присвоением в соответствии со степенью развития подхода или наличия позитивных результатов значений оценок – 0,25; 0,50; 0,75; 1,00. Сумму полученных оценок по каждому критерию множат на “вес” критерия и грустят. В конце выводится общая оценка деятельности. На этом расчетная часть анализа считается завершенной. Дальше полученное значение должно быть сопоставленным с предыдущей оценкой самого предприятия или с оценкой деятельности предприятий-конкурентов, благодаря чему: появляется мощный катализатор совершенствования деятельности предприятия; формируется единственная цель для предприятия; оказываются приоритеты для совершенствования; предприятие получает обоснованные аргументы для представления своих возможностей во внешней среде. Результаты проведения самооценки помогают сформировать стратегические и тактические планы совершенствования в соответствии с требованиями модели делового совершенства, которые потом должны быть реализованными с использованием всех имеющихся методов и средств |

Позволяет: 1) разработать для практического применения сравнительно простой инструмент, что создает условия для регулярной оценки деятельность какой-нибудь организационной структуры в решении задач ее непрерывного совершенствования; 2) использовать процедуры, которые дают возможность сравнивать и оценивать деятельность на основе национально признанных критериев; 3) предоставить менеджменту предприятия возможность получать простую, но вместе с тем достаточно полную картину, на основе которой могли бы разрабатываться планы последующего улучшения деятельности; 4) обеспечить выявление наибольших пробелов и разногласий в планах или процессах внедрения улучшений; 5) способствовать выявлению и пониманию “узких мест” в деятельности и разработке соответствующих планов, которые гарантируют продвижение вперед |

Требует привлечения к процессу оценки деятельности представителей всех подразделов предприятия. Полученные оценки являются достаточно субъективными (оценивание деятельности фирмы за критериями осуществляется экспертами) |

Метод бенчмаркинга - один из новых и современных подходов к изучению предприятия, который успешно используется в практике японских, американских, западноевропейских и скандинавских бизнесменов и ученых.

Бенчмаркинг - это метод современного менеджмента, с помощью которого компания проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний с целью осуществления конкретных изменений, что позволяют улучшить деятельность и повысить ее конкурентоспособность.

Особенности бенчмаркинга:

общесистемный характер (обхват всех аспектов деятельности компании, включая ее коренные изменения как системы в целом);

четкая направленность на достижение лучшего уровня;

прикладная ориентация на достижение конкурентных преимуществ.

Цели бенчмаркингу:

определение конкурентоспособности компании и ее слабых сторон;

осознание необходимости изменений;

отбор идей относительно кардинального улучшения бизнес-процессов;

выявление наилучших приемов работы для компании данного типа;

разработка инновационных подходов к совершенствованию бизнес-процессов;

содействие постановке «долгосрочных» целей по показателям качества работы, которые значительно превосходят текущие;

разработка новых мероприятий с целью повышения качества услуг, которые предоставляются, и эффективности работы;

переориентация корпоративной культуры и ментальности.

Сфера применения бенчмаркингу включает разработку стратегии, операции и управленческих функции, однако основным источником информации о рынке и конкурентах остается покупатель.

Этапы бенчмаркинга:

1. Определение объекта. На этом этапе устанавливаются потребности предприятия в изменениях, улучшении; проводится оценка эффективности его деятельности; выделяются и изучаются основные операции, которые влияют на результат деятельности предприятия, а также способ количественного измерения характеристик; устанавливается, насколько глубоким должен быть бенчмаркинг.

2. Выбор компании для сравнения. Установление типа бенчмаркинга. Внешний бенчмаркинг допускает сравнение качества работы данной компании с ее конкурентами на рынке. Внутренний бенчмаркинг предусматривает сопоставление характера и качества работы аналогичных подразделов в пределах компании определенного времени.

3. Поиск эталонных предприятий. Устанавливаются контакты с этими организациями, формулируются критерии, за которыми будет осуществляться оценка и анализ. Объектом для сравнения может выступать как реальная компания данной отрасли (подотрасли), например, ближайший конкурент, так и гипотетическая компания со среднеотраслевыми показателями или лучшими достижениями в отрасли. Более точную картину дает сопоставление с гипотетической компанией аналогичного отраслевого профиля, построенной на средневзвешенных данных о расходах на производство единицы конкретного вида продукции. При сопоставлении с реальной компанией могут быть получены не совсем точные результаты, поскольку абсолютно одинаковых компаний не существует (всегда есть отличия в номенклатуре).

4. Анализ. Проводится сбор информации о собственной организации и организациях партнеров по бенчмаркингу. Источники получения информации - результаты обмена передовым опытом между компаниями, использование данных коммерческих и торговых ассоциаций; обследований, проведенных независимыми организациями. Полученная информация классифицируется и систематизируется. Выбирается метод анализа, оценивается степень достижения цели и факторы, которые определяют результат.

5. Внедрение. Разработка плана внедрения, процедуры контроля. Проводится оценка и анализ процесса внедрения.

6. Новая оценка. Бенчмаркинг — это непрерывный, систематический поиск изучения лучшей практики конкурентов и организаций из смежных отраслей, а также постоянное сравнение желаемых изменений и результатов бизнеса с созданной эталонной моделью. Поэтому на основе достигнутого осуществляется создание и поддержка системы непрерывных улучшений результатов бизнеса.

Бенчмаркинг является полезным инструментом в том случае, когда необходимо пересмотреть внутреннюю эффективность деятельности компании и определить новые приоритеты деятельности. Сопоставление показателей эффективности дает возможность понять уязвимые и рациональные стороны деятельности компании, сравнительно с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной области. Использование бенчмаркингу является много направленным и по отношению к предприятию охватывает все сферы и направления его деятельности (логистика, маркетинг, управление персоналом, финансовый менеджмент).

Существуют разновидности бенчмаркингу:

бенчмаркинг конкурентоспособности – измерение характеристик предприятия и их сопоставления с характеристиками конкурентов; исследования специфических продуктов, возможностей процесса или административных методов предприятий-конкурентов;

функциональный бенчмаркинг – бенчмаркинг, что сравнивает определенную функцию двух или больше организаций в том же секторе;

глобальный бенчмаркинг – расширение стратегического бенчмаркингу, что включает также ассоциативный бенчмаркинг;

общий бенчмаркинг – бенчмаркинг процессу, что сравнивает определенную функцию двух или больше организаций независимо от сектора их деятельности;

ассоциативный бенчмаркинг – бенчмаркинг, который проводится организациями, которые находятся в узком бенчмаркинговом альянсе.