- •Федеральное агентство по образованию

- •О 75 основы самостоятельной кондиционной физической подготовки студентов: учебно-методическое пособие / составитель т.А. Полякова; Нижегород. Гос. Техн. Ун-т. – н. Новгород, 2012. – 141.

- •Введение

- •1. Основы построения процесса самостоятельной физической подготовки

- •1.1. Уровни физической подготовки

- •1.2. Методики определения уровня физического состояния

- •Максимальное потребление кислорода (мпк)

- •Экспресс-системы комплексной оценки физического состояния Методика г.Л. Апанасенко (1988)

- •Методика

- •Массовый тест оценки физического состояния (е.А. Пирогова, 1989)

- •Оценка уровня физического здоровья по методике в.И. Белова (1995)

- •Механизмы энергообеспечения мышечной работы

- •Механизмы энергообеспечения предельной мышечной работы (по в.С. Фарфелю, 1982)

- •2.2. Методы развития выносливости

- •2.3. Методики развития выносливости

- •2.4. Сила как физическое качество человека

- •2.5. Средства развития силы

- •2.6. Методы развития силовых способностей

- •2.7. Особенности организации силовых тренировок подростков, девушек, женщин

- •2.8. Характеристика быстроты и форм ее проявления

- •2.9. Развитие быстроты двигательной реакции

- •2.10. Основы развития скоростных способностей

- •2.11. Методика развития быстроты реакции и скорости движений

- •2.12. Гибкость, как физическое качество

- •2.13. Методики развития гибкости

- •2.14. Методы развития гибкости

- •3.2. Выбор направленности, интенсивности и объема физических нагрузок в зависимости от уровня физического состояния

- •3.3. Структура тренировочного занятия

- •Варианты построения больших (годичных) циклов кондиционной физической подготовки

- •4. Управление процессом самостоятельных занятий. Самоконтроль

- •4.1. Учет нагрузок

- •4.2. Определение физического развития

- •4.3. Изучение динамики функциональных показателей организма Анализ деятельности сердечно-сосудистой системы

- •Функциональные пробы

- •Пробы с физической нагрузкой

- •4.4. Определение физической работоспособности

- •Субмаксимальный тест рwс170

- •4.5. Определение биологического возраста

- •Анкета самооценки здоровья (соз)

- •4.6. Самоконтроль в процессе занятий

- •4.7. Гигиена при проведении самостоятельных занятий

- •Методика оздоровительной ходьбы в.С. Матяжова

- •Примерная величина дистанции и времени, затрачиваемого на ходьбу в первые тридцать тренировок (в.С. Матяжов)

- •Определение оптимальной интенсивности ходьбы по чсс (в.С. Матяжов), удар/мин

- •Программы бега Kеннета Купера

- •Программа занятий с. Розенцвейга (1982)

- •Программа занятий р. Гиббса (1981)

- •Программа занятий а. Волленберга (1983)

- •Программа бега а.И. Полунина

- •Программа оздоровительного бега по е. Мильнеру

- •Программа тренировки со скакалкой е. Бокка

- •Оздоровительное плавание

- •Вопросы для самоподготовки:

3.2. Выбор направленности, интенсивности и объема физических нагрузок в зависимости от уровня физического состояния

В соответствии с классификацией, принятой международной ассоциацией спортивной медицины в Сеуле (1985), выделяют 5 уровней физических нагрузок (табл. 14.).

Таблица 14.

Классификация физических нагрузок

Интенсивность % от МПК |

Классификация нагрузок |

|

Международная |

Отечественная (по зонам мощности, В.С. Фарфель) |

|

до 30 |

очень легкая |

низкая интенсивность |

30-49 |

легкая |

|

50-74 |

умеренная |

средняя или умеренная интенсивность |

75-85 |

тяжелая |

субмаксимальная интенсивность |

больше 85 |

очень тяжелая |

максимальная интенсивность |

При этом конкретные соотношения предельно-допустимых, минимальных и рациональных нагрузок зависят от индивидуального уровня физического состояния занимающихся.

Тип нагрузки.

Характер воздействия физической тренировки на организм зависит прежде всего от вида упражнений, структуры двигательного акта. В оздоровительной тренировке выделяют три основных типа упражнений, обладающих различной избирательной направленностью:

I тип – циклические упражнения аэробной направленности, способствующие развитию общей выносливости;

II тип – циклические упражнения смешанной аэробно-анаэробной направленности, развивающие общую и специальную (скоростную) выносливость;

III – ациклические упражнения, повышающие силовую выносливость.

Авторы обращают внимание на то, что основу оздоровительной тренировки должны составлять циклические упражнения аэробной направленности (К. Купер, 1970; Ф. Хедман, 1980; А. Виру, 1988 и др.)

Величина нагрузки.

Синонимом этого понятия является спортивный термин объем нагрузки.

Самым простым способом учета величины или объема нагрузки являются минуты или часы. При занятиях циклическими видами спорта нагрузку учитывают в километрах.

Е.Г. Мильнер (1991) предлагает следующую классификацию: пороговая, оптимальная, пиковая и сверх-нагрузка. Коротко охарактеризуем их.

Пороговая – это минимальная величина тренировочной нагрузки, которая дает необходимый тренировочный эффект. Оптимальная нагрузка – это нагрузка, которая дает максимальный оздоровительный эффект. По данным Е.Г. Мильнера (1991), оптимальная нагрузка составляет от 4 до 6 часов в неделю или 30-40 км беговой нагрузки.

Пиковая нагрузка. В отдельные периоды, особенно при подготовке к соревнованиям, возможно применять нагрузку, превышающую обычное содержание тренировок. По объему отличие такой нагрузки не должно составлять 1/3-1/2 от обычного.

Сверх-нагрузка. Ее примером является марафонский бег. Такие нагрузки не только не рекомендуются для оздоровительной тренировки, но и могут быть вредными.

Оптимальная физическая нагрузка для мужчин может быть рассчитана по формуле В.И. Белова (1994)

![]()

Где: N – уровень нагрузки одного занятия у.е .; t – продолжительность занятия в баллах (15 мин. – 1; 16-30 – 2; 31-45 – 3; 46-60 – 4; 61-90 – 5; 91-120 – 6; 120 и более – 7);

i – интенсивность нагрузки, по ЧСС в баллах (менее 100 уд/мин – 1; 100-119 – 2; 120-129 – 3; 130-239 – 4; 140-149 – 5; 150-159 – 6; 160 и более – 10 баллов);

s – систематичность в баллах (2-3 раза в неделю – 1; 4-5 раз – 2; 6-7 раз – 3; более 7 раз – 4);

а – физическая активность на работе и дома в баллах (напряженная работа – 1; полумеханизированная – 2; не физическая работа с периодической подвижностью – 3; сидячая работа с ограниченной подвижностью – 4; полная отсутствие физической нагрузки – 5);

u – уровень здоровья в балла (очень высокий – 5-5,9; высокий – 4-4,9; средний – 3-3,9; ниже среднего – 2-2,9; низкий – 1-1,9);

v – возраст занимающихся в баллах ( 18-39 лет – 5; 40-60 – 4; 61-70 – 3; 71-75 – 2; свыше 75 – 1).

Оценка: если сумма больше + 1 – превышение функциональных возможностей; +0,9 – соответствует возможностям; - 1 – меньше оптимальной величины.

Энергообеспечение мышечной работы.

В зависимости от характера энергообеспечения все циклические упражнения делятся на пять зон тренировочного режима:

1. Алактатная – ЧСС 180-200 уд/мин, содержание молочной кислоты 14-16 ммоль/л (время работы до 30 сек. на максимуме);

2. Гликолитическая – ЧСС 170-190 уд/мин, содержание молочной кислоты 15-20 ммоль/л (от 30 сек. до 5 мин.);

3. Смешанная аэробно-анаэробная – ЧСС 150-170 уд/мин, лактат – 5-15 ммоль/л (от 5-10 мин. до 30 мин.);

4. Аэробный режим – ЧСС 130-150 уд/мин, лактат – 2-4 ммоль/л (от 2 час.);

5. Восстановительная или компенсаторная нагрузка – ЧСС менее 130 уд/мин., лактат - менее 2 ммоль/л (без ограничения).

В связи с используемой терминологией выделяют три основные системы энергообеспечения:

- алактатная анаэробная;

- гликолитическая анаэробная;

- аэробная.

По тому, каким путем происходит сжигание энергетических источников и преобладает тот или иной механизм энергообмена.

Аэробная система характеризуется тем, что сжигание энергетически богатых соединений (углеводов, жиров и белков) происходит при достаточном количестве кислорода.

Повышение мощности нагрузки ведет к несоответствию между количеством потребляемого кислорода и мощностью работы, т.е работа переходит в анаэробный режим. Основное количество энергии высвобождается при сжигании гликогена бескислородным путем. Именно этот момент и получил название порога анаэробного обмена (ПАНО). Физиологическим отражением этого показателя является содержание молочной кислоты в крови, которое превышает 4 ммоль/литр. ПАНО соответствует 50-60 % от МПК.

Е.А. Пирогова (1980), Н.П. Страпко (1984), установили, что оптимальный оздоровительный эффект отмечается при комплексном использовании упражнений преимущественно аэробной и смешанной аэробно-анаэробной направленности.

Л.Я. Иващенко (1980) отмечал, что у людей с низким и ниже среднего уровнями физического состояния, а также у пожилых людей объем упражнений аэробной направленности должен составлять 60-75% от общего объема, со средним – до 50%, выше среднего и высоким - 20-25% .

Работа предельной мощности проходит с преобладанием алактатного механизма энергообеспечения. Соотношение мощности, емкости этих механизмов представлено в таблице. 15.

Таблица 15.

Основные биоэнергетические характеристики

энергообеспечения мышечной работы (по Волкову Н.И., 1986)

Метаболичес- кие процессы |

Мах мощность кДж/кг мин. |

Время достижения мах. Мощности, с |

Время удержания работоспособности, с |

Мах энергетическая емкость кДж |

Алактатный анаэробный |

3770 |

2-3 |

6-8 |

630 |

Гликолитический анаэробный |

2500 |

15-20 |

90-250 |

1050 |

Аэробный |

1250 |

90-180 |

360-600 |

Бесконеч. |

Интенсивность нагрузок.

В целом в кондиционной тренировке рекомендуемая интенсивность физических нагрузок колеблется в широких пределах, составляя 40-90% МПК (К.Cooper, 1970; S. Strauzenberg, 1976; W. Eckert, 1980; Л.Я. Иващенко, 1980 и др.).

Ряд авторов (S.M. Fox etall, 1972; B. Grunewald, 1980; W. Eckert, 1980) выраженный эффект (рост МПК в пределах 15-25%) получили при использовании циклических упражнений длительностью 3-10 мин. с интенсивностью 70-85% МПК, проводимых ежедневно.

Другими исследователями (М.П. Сотникова, В.В. Крючков, 1973; Л.Я. Иващенко, 1976, 1982; и др.) зарегистрирован такой же результат при занятиях большей продолжительности, составляющей 60-90- мин, но проводимых 2-3 раза в неделю.

Как правило, большой объем занятий сопряжен с незначительной интенсивностью и минимальной их кратностью.

Согласно данным Е.А. Пироговой (1985), рациональный тренировочный объем для упражнений на выносливость находиться в диапазоне 50-75% от максимальной величины упражнений и интенсивностью 50-75% МПК. К минимальным отнесены физические нагрузки ниже порога анаэробного обмена (менее 40% МПК для низкого и ниже среднего, 50% МПК – среднего и 55% для выше среднего и высокого уровней физического состояния). Их применение целесообразно в подготовительном периоде, при обучении двигательным навыкам, в качестве средств активного отдыха для ускорения восстановительных процессов.

К зоне предельно-допустимых отнесены соотношения параметров нагрузок, вызывающих дискоординацию в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и сопровождающихся объективными и субъективными признаками неадекватности. Указанные изменения характерны для предельных по длительности напряжений с интенсивностью выше порога анаэробного обмена.

Следует особо подчеркнуть, что у физически не подготовленных людей в 66,6% случаев нагрузки интенсивностью выше 95% МПК любой продолжительности сопровождаются возникновением различного рода субъективных (боль в области сердца, одышка, головная боль, тошнота) и объективных (электрокардиографических) нарушений (Е.А. Пирогова, 1985). По этой причине предельные по длительности нагрузки с интенсивностью выше порога обмена, а также упражнения любой продолжительности с интенсивностью более 95% МПК относят к разряду предельно-допустимых для кондиционной тренировки.

Вместе с тем такие напряжения доступны для людей с высоким уровнем физического состояния и могут быть использованы в общей физической подготовке и спортивной тренировке.

В зависимости от конкретного уровня физического состояния назначается та или иная величина интенсивности нагрузок (табл. 16).

Таблица 16.

Интенсивность нагрузок различной направленности

для занятий кондиционной тренировкой у людей с различным уровнем физического состояния (в % от МПК)

Уровень физического состояния |

Минимальный уровень (активный отдых) |

Рациональный уровень |

|

непрерывный метод |

интервальный метод |

||

низкий |

30-35 (низкая интенсивность) |

40-45 (низкая интенсивность) |

75-80 (субмаксимальная интенсивность) |

ниже среднего |

30-35 (низкая интенсивность) |

45-50 (низкая интенсивность) |

75-80 (субмаксимальная интенсивность) |

средний |

35-45 (низкая интенсивность) |

50-60 (средняя интенсивность) |

80-85 (субмаксимальная интенсивность) |

выше среднего |

45-50 (низкая интенсивность) |

60-65 (средняя интенсивность) |

80-85 (субмаксимальная интенсивность) |

высокий |

45-50 (низкая интенсивность) |

65-70 (средняя интенсивность) |

85-100 (максимальная интенсивность) |

На практике интенсивность нагрузок определяют по уровню частоты сердечных сокращений (ЧСС). Максимальную интенсивность характеризует ЧСС, равная значениям, рассчитываемым по формулам:

до 50 лет |

220-возраст (годы) |

ЧСС макс. * (0,60 – 0,85) - оптимальная ЧСС для основной части занятий, т.н. целевая зона пульса. (0,60 – для слабо подготовленных; 0,85 – для хорошо подготовленных людей).

Ориентировочный пульсовой режим нагрузок восстанавливающего или тренирующего характера соответствует значениям, рассчитываемым по формулам:

мужчины – 110 + N – А

женщины – 120 + N – А,

где N – интенсивность нагрузок в % от МПК, А – возраст в годах.

Например, для мужчины 20 лет с низким уровнем физического состояния интенсивность упражнений тренирующего характера, проводимых непрерывным методом, должна быть 40-45% от МПК (см. табл. 2), пульсовой режим – 110 + 40 – 20 = 130 уд/мин; 110 + 45 – 20 = 135 уд/мин, т.е. 125-130 уд/мин.

Выбор рациональной продолжительности нагрузок.

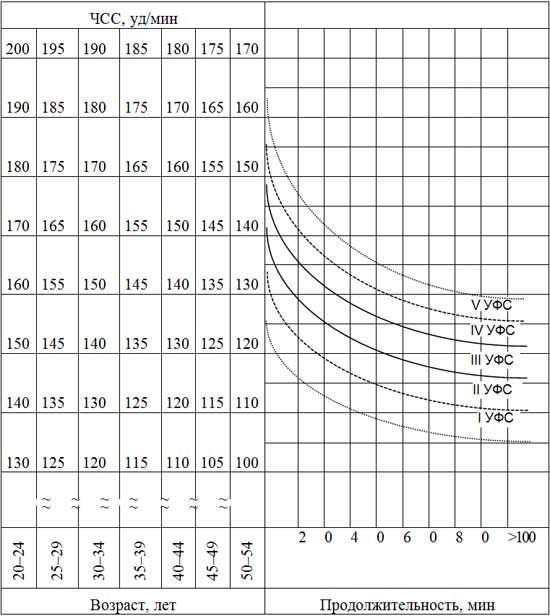

Поскольку тренировочный и оздоровительный эффект зависит от соотношений интенсивности и продолжительности упражнений, предложена номограмма для определения тренировочного пульса при конкретной продолжительности кондиционной тренировки (рис. 3).

Рис. 3. Номограмма для определения тренировочного пульса

при нагрузках конкретной продолжительности

у людей с разным уровнем физического состояния

Методика расчета пульсовых режимов: из точки, соответствующей конкретной продолжительности нагрузки, возводится перпендикуляр до пересечения с кривой для данного уровня физического состояния. Точка пересечения соединяется с вертикальной прямой, на которой обозначен пульсовой режим. Верхней границей пульсового режима занятий являются данные вышестоящего уровня.

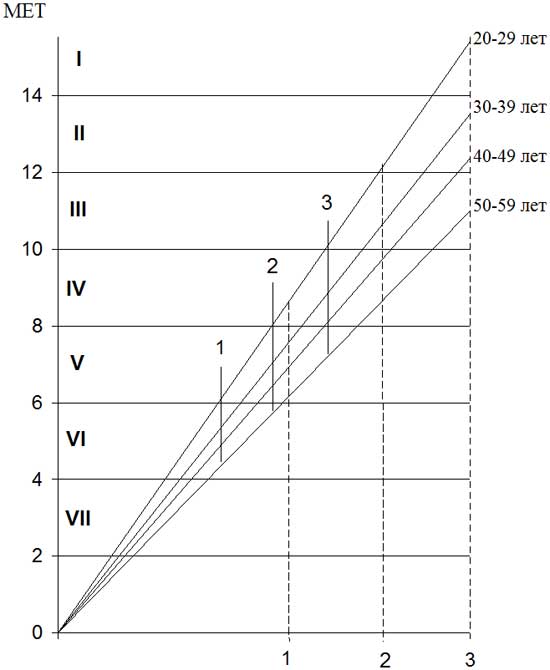

Подбор ориентировочной скорости упражнений циклической направленности определяется в соответствии с номограммой (рис.4 и табл. 17). Для этого необходимо точку, соответствующую конкретному уровню физического состояния (1 – низкий, ниже среднего; 2 – средний; 3 – выше среднего, высокий), соединить с восходящей линией для конкретного возраста. Рациональные уровни нагрузок обозначены на косовосходящих линиях цифрами 1, 2 и 3. Диапазон рациональных уровней нагрузок находится между цифрами 1-1 (1 – на горизонтальной и 1 – на косовосходящей линиях) для низкого, ниже среднего уровней физического состояния, 2-2 – для среднего; 3-3 – для выше среднего и высокого уровней физического состояния.

Рис. 4. Номограмма для определения ориентировочной интенсивности циклических упражнений для людей с различным уровнем физического состояния

МЕТ – метаболическая единица, 1 МЕТа равна уровню основного обмена.

Таблица 17.

Интенсивность нагрузок различной направленности для занятий кондиционной тренировкой у людей с различным уровнем физического состояния

(в % от МПК)

Группа упражнений |

Физические упражнения |

||||

I группа: > 14 МЕТ* |

Бег 13-14 км/ч |

Велосипед 21,5-22 км/ч |

Лыжи 10-12,5 км/ч |

Гребля 110 м/мин |

Плавание 55 м/мин |

Спортивные игры с элементами соревнований, горный, водный туризм, быстрые танцы, гимнастические упражнения в быстром темпе, с отягощениями, водные лыжи, горнолыжный спорт |

|||||

II группа: 12-14 МЕТ |

Бег 10,5-12 км/ч |

Велосипед 21-21,5 км/ч |

Лыжи 9-10 км/ч |

Гребля 100-110 м/мин |

Плавание 50-52 м/мин |

Спортивные игры с элементами соревнований, горный, водный туризм, быстрые танцы, гимнастические упражнения в быстром темпе, с отягощениями, водные лыжи, горнолыжный спорт |

|||||

III группа: 10-12 МЕТ |

Бег 6-8 км/ч |

Велосипед 20-21 км/ч |

Лыжи 8,5-9 км/ч |

Гребля 90-95 м/мин |

Плавание 45-50 м/мин |

Велотренажер 2,1-2,3 Вт/кг, спортивные игры, водный, горный туризм, быстрые танцы, гимнастические упражнения в быстром темпе, с отягощениями, водные лыжи, горнолыжный спорт |

|||||

IV группа: 8-10 МЕТ |

Бег 6-8 км/ч |

Велосипед 16,5-20 км/ч |

Лыжи 6,5-8 км/ч |

Гребля 80-90 м/мин |

Плавание 30-40 м/мин |

Велотренажер 2,1-2,3 Вт/кг, спортивные игры, водный, горный туризм, быстрые танцы, гимнастические упражнения в быстром темпе, с отягощениями, водные лыжи, горнолыжный спорт |

|||||

V группа: 6-8 МЕТ |

Ходьба 5-6,5 км/ч |

Велосипед 10-16 км/ч |

Лыжи 6-6,5 км/ч |

Гребля 65-80 м/мин |

Плавание 15-30 м/мин |

Бег трусцой, велотренажер 1,1-1,5 Вт/кг, настольный теннис, теннис, туризм, танцы, гимнастические упражнения |

|||||

VI группа: 4-6 МЕТ |

Ходьба 3-5 км/ч |

Велосипед 10-16 км/ч |

Гребля 80-90 м/мин |

Плавание 55 м/мин |

Велотренажер 1,1-1,5 Вт/кг |

VII группа: < 4 МЕТ |

Прогулки |

Велосипед <7 км/ч |

Гребля <50 м/мин |

Свободное плавание |

Велотренажер <0,6 Вт/кг |

Определение рациональной кратности занятий.

Минимальной кратностью занятий, обеспечивающих повышение уровня физического состояния, являются занятия, проводимые 3 раза в неделю; для сохранения уровня физического состояния 2 раза в неделю.

Такое заключение базировалось на результатах сравнения эффективности оздоровительного эффекта занятий, проводимых два, три и пять раз в неделю по 30 минут с интенсивностью 60% МПК. Наибольший оздоровительный эффект наблюдается при трех- и пятикратных, наименьший – при двукратных занятиях в неделю (Пирогова Е.А., 1986).

Существенно, что по мере повышения кратности занятий ускоряются сроки проявления тренировочного эффекта, особенно в показателях физической подготовленности: так, гибкость при двукратных занятиях улучшается лишь к 8-й неделе занятий, при трехкратных – к 4-й неделе занятий, при пятикратных – ко второй неделе занятий; быстрота реакции при двукратных занятиях улучшается к шестой неделе тренировок, при трех – и пятикратных занятиях – через две недели занятий; скоростно-силовые качества при занятиях, проводимых два, три и пять раз в неделю улучшаются соответственно через четыре и две недели занятий. Спустя 8 недель тренировочных занятий наибольший прирост физической работоспособности регистрируется при 3-х и 5-ти кратных занятиях в неделю (9-15%), наименьший – при 2-кратных.

Изменения метаболических показателей обнаруживают наибольшее изменения при 5-кратных, средние – при 3-кратных и наименьшие – при 2-кратных занятиях в неделю. Особенно отчетливо это проявляется в динамике уровня максимального потребления и аэробной метаболической емкости. Так, МПК под влиянием занятий, проводимых два раза в неделю, увеличивается только на 12,68%, а общая метаболическая емкость – на 30,89%. При трехкратных в неделю занятиях МПК возрастает на 16,49%, а общая метаболическая емкость – на 36,29%. Пятикратные занятия вызывают рост МПК и общей метаболической емкости соответственно на 19,77% и 51,3% (Иващенко Л.Я., 1987).

У тренирующихся три и пять раз в неделю по сравнению с двухразовыми занятиями физическими упражнениями, зарегистрирован более высокий функциональный уровень сердечно-сосудистой системы, проявляющийся в достижении более высоких значений ЧСС, сердечного выброса и минутного объема кровообращения в условиях максимального велоэргометрического теста, снижении потребности миокарда в кислороде, уменьшении общего перифирического сопротивления и др. (Пирогова Е.А., 1986).

Учитывая и то, что рост уровня физического состояния в большем и практически равном проценте случаев наблюдается при трех – и пятикратных в неделю занятиях (75,5 и 80,0%), сделано заключение о достаточности трехкратных занятий для совершенствования физического состояния в кондиционной тренировке, для поддержания физического состояния на достигнутом уровне – двукратных занятий в неделю.

Вместе с тем, своеобразное развитие тренировочного эффекта по показателям физической подготовленности и аэробной производительности свидетельствует о том, что рациональной кратностью занятий для оптимальной стимуляции общей выносливости, быстроты и гибкости являются пятикратные занятия в неделю, а скоростно-силовых возможностей – трехкратные занятия. Поэтому рациональная кратность занятий должна определяться как уровнем физического состояния, так и степенью развития конкретных двигательных качеств.

У лиц с низкими физическими возможностями (низкий и ниже среднего физическое состояние) для повышения двигательных качеств, особенно выносливости, гибкости, быстроты рациональны более частые занятия (4 – 5 раз в неделю). У представителей с более высокими двигательными возможностями с целью их дальнейшего совершенствования могут быть использованы трехкратные занятия в неделю, а для поддержания высокого уровня достаточны двухразовые занятия в неделю.

Каким образом регулировать дозу двигательной активности? Для этого нужно научиться дозировать физические нагрузки, регулируя тем самым интенсивность их воздействия на свой организм. Но дозировка физических упражнений сложна, требует умения и практических навыков и снизана со многими факторами, которые необходимо учитывать.

Исследования, проведенные в области здоровья человека, позволили установить, что количество движений, позволяющих поддерживать организм в оптимальном состоянии, составляет 10 000 движений в сутки. По данным академика Амосова Н.М. (1984), деятельность, связанная с бытом занимает 3000-5000. Еще 5000 движений ежедневно остается невостребованными. Для того чтобы их выполнить требуется не менее 30 мин. непрерывной физической работы. Это составит в неделю 6-8 часов. Именно такая величина принята в качестве оптимальной двигательной активности человека.

Количество повторений упражнения. Чем большее число раз повторяется каждое упражнение, тем больше и нагрузка, и наоборот. Это самый простой способ изменения дозы двигательной активности. Величина и количество участвующих в упражнении мышечных групп. Чем больше мышц участвует в выполнении упражнения, чем они массивнее, крупнее, тем значительнее и физическая нагрузка. Это позволяет использовать принцип постепенности в дозировке: вовлекайте в работу сначала мелкие мышцы, затем средние и, наконец, крупные.

Темп выполнения упражнения. Он может быть медленным, средним и быстрым. Однако не всегда быстрый темп означает, что вы получаете большую нагрузку. Иногда благодаря инерции упражнение выполняется легче, с меньшими мышечными усилиями, в то время как медленный темп часто требует значительного напряжения мышц для преодоления силы тяжести какой-либо части тела, а это ведет к увеличению физических нагрузок. Быстрый темп иногда затрудняет выполнение упражнений для мелких и средних мышечных групп, тренировать же крупные мышечные группы значительно легче в быстром темпе. В тех случаях, когда человек привык выполнять определенные действия в среднем темпе, медленные ритмы оказывают более сильное воздействие на нервную систему. Так, медленная ходьба утомляет больше, чем обычная. Быстро сесть из положения лежа с фиксированными ногами легче, чем медленно. Очень медленно встать из положения приседа значительно труднее, чем встать быстро. Следовательно, силовые упражнения в медленном темпе оказывают большее воздействие на организм человека: они стимулируют развитие мышечных волокон, активно влияют на сердечную мышцу, сосуды, дыхательный аппарат.

Амплитуда движений. При увеличении амплитуды общая нагрузка на организм возрастает. Но есть и исключения. Например, в положении лежа на спине поднимание ног с последующим их разведением, соединением и опусканием выполняется легче под углом 90 градусов и значительно труднее под углом 45 –60 градусов, то есть когда амплитуда движений, по сути, меньше в 1,5 –2 раза. Однако общий принцип таков: тренировку силовых качеств лучше начинать с неполных амплитуд, а потом, по мере нарастания мышечной силы, увеличивать их, вплоть до физиологически возможных для суставов.

Сложность упражнения. Зависит от количества и вида участвующих в упражнении мышечных групп, а также от координации их деятельности. Сложные упражнения требуют значительного внимания, то есть создают большую эмоциональную нагрузку. А это может привести к более быстрому утомлению. Поэтому начинать занятия нужно всегда с простых упражнений, постепенно переходя к более сложным.

Особенно полезно освоить упражнения на координацию и равновесие. Координация – это согласованность движений отдельных частей тела. Упражнения на координацию всегда увеличивают интенсивность физической нагрузки. Наиболее сложными для выполнения при этом будут круговые движения рук, ног, туловища в разных плоскостях.

Степень и характер мышечного напряжения. Степень напряжения – это выражение силы, развиваемой мышцами при упражнениях. Напряжение изменяется в зависимости от веса перемещаемой части тела, от отягощения ее различными предметами, от скорости движения. Обычно легкие, простые упражнения не требуют значительных энергетических затрат. Но при выполнении силовых упражнений значительные усилия несомненно увеличивают нагрузку в несколько раз.

При максимальных напряжениях мышцы недостаточно снабжаются кислородом и питательными веществами, в результате чего накапливается «кислородный долг», быстро нарастает утомление. В коре головного мозга при этом создается очаг возбуждения, который действует как «сильнейший». Вскоре продолжать выполнять упражнение становится невозможным.

Человеку трудно долго продолжать работу и при быстрых мышечных сокращениях, когда необходима высокая подвижность процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. Однако систематическая тренировка позволяет ему расширить диапазон своих возможностей и со временем успешно осваивать работу с быстрыми «переключениями» с одного вида деятельности на другой.

Мощность мышечной работы (количество работы в единицу времени). Чем больше мощность, тем выше нагрузка, полученная тренирующимся. Мощность мышечной работы зависит от времени ее выполнения, от развиваемой скорости и силы при движении. Так, преодоление подъема требует от лыжника большой мышечной работы, чтобы получить аналогичный результат на ровной местности, лыжнику потребуется значительно увеличить скорость. Как правило, если мощность проделанной работы велика, то длительность ее кратковременна, и наоборот.

Исходное положение, из которого выполняется упражнение, также существенно влияет на степень физической нагрузки. Исходные положения можно условно разделить на следующие группы:

а) Изменяющие форму и величину опорной поверхности (лежа, сидя, стоя). К ним относятся, например, положения лежа на спине, на боку, на животе, сидя, в упоре, на коленях и другие. Положение лежа - самое экономное в энергетическом отношении.

б) Изолирующие. Применяются для того, чтобы усилить воздействие физических упражнений на какую-либо конкретную группу мышц и исключить при этом всякого рода вспомогательные движения. Например, тренировать мышцы живота можно в положении виса на гимнастической стенке, многократно подтягивая колени к груди. В этом положении полностью исключены движения руками, плечевым поясом. Аналогичный эффект воздействия можно получить, переходя многократно из положения лежа в положение сидя, но с фиксированными голеностопными суставами. При этом исключаются вспомогательные движения ног. Упражнения в изолирующих исходных положениях всегда сопровождаются значительными физическими напряжениями.

в) Изменяющие центр тяжести всего тела или его отдельных частей. Эти исходные положения особенно четко могут увеличивать или уменьшать физическую нагрузку. Например, при наклонах туловища в сторону: чем выше руки (на талии, у плеч, за головой, вверху), тем труднее выполнять упражнение; при сгибании рук в упоре: чем выше упор, тем легче выполнять упражнение.

г) Облегчающие исходные положения. Уменьшают силу тяжести конечности, снижают ее трение о поверхность, создают наиболее оптимальный угол для приложения силы мышцы к рычагу, который она приводит в движение. Применение этих исходных положений снижает нагрузку.

Но исходные положения могут также и затруднять выполнение упражнений, создавая дополнительную нагрузку. Например, в исходном положении лежа переход в положение сидя выполнить труднее, если руки находятся на затылке, чем если они свободно лежат вдоль тела. В исходных положениях для рук нужно учитывать следующее: чем выше руки подняты (на плечах, вверху, на затылке), тем упражнение сложнее для выполнения, и, наоборот, если руки на талии, перед грудью или опущены – легче.

Увеличивают нагрузку и дополнительные усилия для поддержания статического напряжения рук и ног, например, если в исходном положении «стоя, руки в стороны» выполнять круговые вращения в плечевых суставах прямыми руками вперед и назад.

Интервалы отдыха.

В кондиционной оздоровительной тренировке (в отличии от спортивной) очередная нагрузка должна приходиться на период полного восстановления или фазу суперкомпенсации. Тренировочные занятия с оздоровительной целью не должны проходить в фазе недовосстановления, т.к. адаптационные возможности снижаются. При трехразовых занятиях на период восстановления приходится 48 часов, что практически полностью исключает возможность недовосстановления какой-либо функции.

Продолжительность пауз отдыха между упражнениями. Паузы могут быть активные и пассивные. Во время активных пауз можно выполнять легкие упражнения разгрузочного характера или упражнения в мышечном расслаблении. Во время же пассивных пауз можно полежать или посидеть. Учитывая все вышеперечисленные факторы, возможно увеличивать или уменьшать суммарную физическую нагрузку в одном занятии (табл. 18).

Таблица 18.

Факторы, влияющие на нагрузку

Факторы, влияющие на нагрузку

|

Увеличение нагрузки |

Снижение нагрузки |

Количество повторений упражнения |

Увеличивать число повторений |

Уменьшать число повторений |

Величина и количество участвующих в упражнении мышечных групп |

Вовлекать максимальное количество крупных мышечных групп |

Вовлекать ограниченно крупные мышечные группы |

Темп выполнения упражнения |

Быстрый и средний |

Средний и медленный |

Амплитуда движений |

Полная |

Ограниченная |

Сложность упражнения |

Увеличивать количество сложных упражнений |

Увеличивать количество простых упражнений |

|

|

|

|

Продолжение таблицы 18.

|

|

Степень и характер мышечного напряжения |

Использовать упражнения с отягощениями (гири, гантели, набивные мячи), оказывать активное сопротивление движению |

Отказаться от отягощений и кратковременных интенсивных мышечных сокращений |

Мощность мышечной работы |

Выполнять упражнения в режиме максимальной мощности |

Выполнять упражнения в режиме относительно умеренной мощности |

Исходное положение |

Использовать изолирующие исходные положения на гимнастических снарядах |

Исключать изолирующие исходные положения и применять облегчающие |

Продолжительность пауз отдыха между упражнениями |

Использовать укороченные активные паузы отдыха, выполняя более простые разгрузочные упражнения |

Использовать продолжительные пассивные паузы отдыха |

Во время занятий важно помнить о принципе рассеивания нагрузки, или широкого включения различных мышц в выполнение упражнения. Это значит, что во время физических нагрузок нужно поочередно вовлекать в работу различные мышечные группы (рук, ног, спины, шеи, живота), что помогает дольше сохранить работоспособность мышц, а затем лучше восстановить ее, особенно после длительной однообразной или кратковременной, но напряженной работы.