- •Лекция № 12 по дисциплине «Маркетинг промышленного предприятия» тема : Конъюнктура рынка промышленной продукции.

- •Тема 7 Конъюнктура рынка промышленной продукции.

- •1 Общие условия формирования экономической конъюнктуры. Циклы Кондратьева.

- •2 Изменение фаз цикла воспроизводства как основа конъюнктурных колебаний рынка средств производства.

- •3 Прогнозирование в пм.

- •Лекция № 13 по дисциплине «Маркетинг промышленного предприятия» тема: Сегментирование рынка. Формирование и исследования спроса на промышленные товары

- •Тема 8. Сегментация рынка. Формирование и исследование спроса на промышленные товары

- •1 Критерии и принципы сегментации рынка

- •Критерии определения сегмента рынка

- •Общие признаки сегментации рынка

- •Виды сегментации рынка

- •Стратегии сегментации рынка

- •2 Технология процесса сегментации рынка

- •3 Примеры сегментации промышленного рынка

- •Примеры:

- •Сегментация по выгодам

- •Описательная и поведенческая сегментация

«Утверждаю» Курс

Зав. Кафедрой Группы:

________________ Форма обучения ________

________________

«___»___________2014 год

Лекция № 12 по дисциплине «Маркетинг промышленного предприятия» тема : Конъюнктура рынка промышленной продукции.

Цель: Определить общие условия формирования экономической конъюнктуры, дать определение циклам Кондратьева, рассмотреть смену фаз цикла воспроизводства как основу конъюнктурных колебаний рынка средств производства. Раскрыть сущность прогнозирования в ПМ.

Введение (5мин)

Вопросы:

1 Общие условия формирования экономической конъюнктуры. Циклы Кондратьева.

2 Смена фаз цикла воспроизводства как основа конъюнктурных колебаний рынка средств производства.

3 Прогнозирование в ПМ.

Выводы

Основные понятия: конъюктура, цикл, колебания, прогнозирование.

Литература

Основная

Акимова И.М. Промышленный маркетинг – К.: О-во «Знания», КОО,2000.-294с.

Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегически аспект: Учебн. Пос. – Харьков: Студцентр, 2005. – 328 с.: ил., табл., библиогр. 86 наим.

Николайчук В.Е., Белявцев М.И. Промышленный маркетинг. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.

Крикавский Е. Промышленный маркетинг: Учебник. 2-е изд. – Львов: Издательство Национального университета, 2004. – 472 стр.

Тема 7 Конъюнктура рынка промышленной продукции.

1 Общие условия формирования экономической конъюнктуры. Циклы Кондратьева.

Неотъемлемой составляющей исследования рынка является изучение экономической конъюнктуры.

Экономическая конъюнктура – форма проявления на рынке системы факторов и условий воспроизводства в их постоянном развитии и взаимодействии, в конкретно-историческом преломлении, выражающаяся в определенном соотношении спроса, предложения и динамики цен.

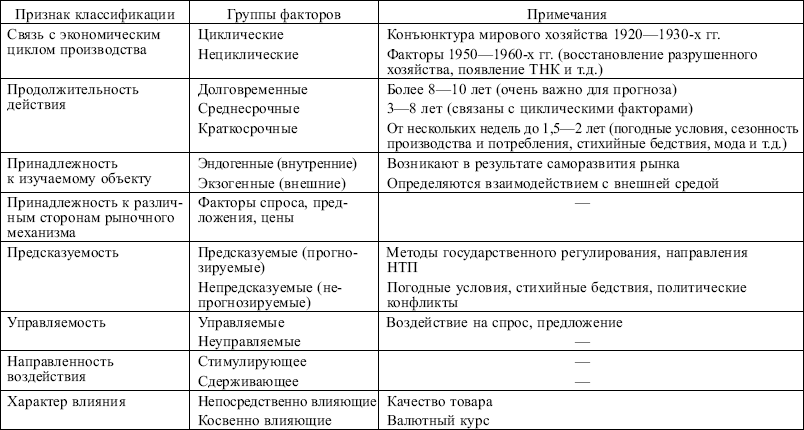

Классификация конъюнктурообразующих факторов представлена в табл. 1.1.

Особенности экономической конъюнктуры:

? ее предмет – рынок;

? основная форма проявления – соотношение спроса, предложения, динамики цен;

? она не только включает в себя сферу обмена, но и обеспечивает эффективность всего процесса воспроизводства;

? динамично развивается во времени и пространстве;

? связана с конкретными условиями воспроизводства.

Таблица 1.1

Классификация конъюнктурообразующих факторов

Экономическая конъюнктура зависит от влияния указанных в табл. 1.1 конъюнктурообразующих факторов (Кэк) и описывается как функция их взаимодействия:

Кэк = Фд • Фц • Фс • Фн,

где Фд – длительные факторы (тренды);

Фц – циклические факторы;

Фс – сезонные факторы;

Фн – нерегулярные (случайные) факторы.

Одним из важнейших условий развития экономической конъюнктуры является научно-технический прогресс. Цикл развития рыночной экономики предполагает наличие следующихчетырех фаз конъюнктурного развития (периодичность 45 – 60 лет):

1) процветание (подъем);

2) спад (кризис);

3) депрессия;

4) восстановление (оживление).

Циклы Кондратьева (К-циклы или К-волны) — периодическиe циклы современной мировой экономики продолжительностью 40-60 лет.

Существует определенная связь между длинными циклами Кондратьева и среднесрочными циклами Жюгляра. Такая связь была замечена еще самим Кондратьевым. В настоящее время высказывается мнение, что относительная правильность чередования повышательных и понижательных фаз Кондратьевских волн (каждая фаза 20-30 лет) определяется характером группы близлежащих среднесрочных циклов. Во время повышательной фазы Кондратьевской волны быстрое расширение экономики неизбежно приводит общество к необходимости изменения. Но возможности изменения общества отстают от требований экономики, поэтому развитие переходит в понижательную В-фазу, в течение которой кризисно-депрессивные явления и трудности заставляют перестраивать экономические и иные отношения.[1]

Теория разработана русским экономистом Николаем Кондратьевым (1892—1938). В 1920-е гг. он обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов наблюдается определенная циклическая регулярность, в ходе которой на смену фазам роста соответствующих показателей приходят фазы их относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет [2] Такие колебания были обозначены им как большие или длинные циклы, впоследствии названные Й. Шумпетером в честь российского ученого кондратьевскими циклами. Многие исследователи стали называть их также длинными волнами, или кондратьевскими волнами, иногда К-волнами [3]

Характерный период волн — 50 лет с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет). Циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста. Многие экономисты не признают существования таких волн.

Н. Д. Кондратьев отметил четыре эмпирические закономерности в развитии больших циклов:

I

Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества.

Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни и т. д. Указанные изменения в той или иной степени происходят постоянно, но, по утверждению Н. Д. Кондратьева они протекают неравномерно и наиболее интенсивно выражены перед началом повышательных волн больших циклов и в их начале.

II

Периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.

Для того чтобы убедиться в этом утверждении, достаточно посмотреть на хронологию вооружённых конфликтов и переворотов в мировой истории.

III

Понижательные волны этих больших циклов сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.

IV

Большие циклы экономической конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамики экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии.[4]

Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100—150 лет. Эти показатели: индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т. д.[5]

Оппонент Кондратьева, Д. И. Опарин, указывал на то, что временные ряды исследованных экономических показателей, хотя и дают большие или меньшие отклонения от средней величины в ту или иную сторону в разные периоды экономической жизни, но характер этих отклонений как по отдельному показателю, так и по корреляции показателей, не позволяют выделить строгой цикличности. Прочие оппоненты указывали на отступления Н. Д. Кондратьева от марксизма, в частности использование им для объяснения циклов «количественной теории денег».

Л. Д. Троцкий, например, в работе «О кривой капиталистического развития», утверждал, что периоды упадка и подъёма капиталистического хозяйства в долгосрочной перспективе обусловлены большей или меньшей напряжённостью классовой борьбы.

Для периода после промышленной революции обычно выделяются следующие кондратьевские циклы/волны:

1 цикл — с 1803 до 1841-43 гг. (отмечены моменты минимумов экономических показателей мировой экономики)

2 цикл — с 1844-51 до 1890-96 гг.

3 цикл — с 1891-96 до 1945-47 гг.

4 цикл — с 1945-47 до 1981-83 гг.

5 цикл — с 1981-83 до ~2018 г. (прогноз)

6 цикл — с ~2018 до ~ 2060 (прогноз)[6]

Однако, имеются различия в датировке «посткондратьевских» циклов. Анализируя ряд источников, Гринин Л. Е. и Коротаев А. В.[7] приводят следующие границы начала и конца «посткондратьевских» волн:

3 цикл: 1890-1896 — 1939-1950

4 цикл: 1939-1950 — 1984-1991

5 цикл: 1984-1991 — ?