- •Тема 1. Научные основы экономического анализа деятельности организации.

- •Вопрос 1. Понятие экономического анализа и история его развития. Классификация экономического анализа.

- •По времени проведения

- •По пространственному признаку

- •По объектам управления

- •По методике изучения объектов

- •По субъектам (пользователям) анализа

- •По охвату изучаемых объектов

- •Вопрос 2. Предмет и объекты экономического анализа

- •Вопрос 3. Функции и принципы экономического анализа. Связь экономического анализа с другими науками.

- •Вопрос 4. Метод экономического анализа и его характерные черты.

- •Вопрос 5. Комплексный анализ, его методики и этапы.

- •Этапы комплексного анализа

- •Вопрос 6. Классификация показателей в экономическом анализе.

- •Система показателей комплексного ахд

- •5. Показатели использования средств производства

- •6. Показатели использования предметов труда

- •7. Показатели использования трудовых ресурсов

- •Тема 2. Способы обработки информации в экономическом анализе.

- •Вопрос 1. Способы сравнения в экономическом анализе

- •Вопрос 2. Приведение показателей в сопоставимый вид.

- •Вопрос 3. Сравнение относительных и средних величин.

- •Вопрос 4. Группировка данных в ахд

- •Вопрос 6. Графический и табличный методы представления данных.

- •Тема 3. Методика факторного анализа. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе.

- •Вопрос 1. Понятие, типы и задачи факторного анализа.

- •Вопрос 2. Классификация факторов и их систематизация.

- •Вопрос 3. Виды детерминированных моделей и способы их преобразований.

- •Вопрос 4. Способ цепных подстановок.

- •Вопрос 5. Способ абсолютных разниц.

- •Вопрос 6. Способ относительных разниц.

- •Тема 4. Методика выявления и подсчета резервов в экономическом анализе предприятия.

- •1. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация.

- •2. Методика определения величины резервов.

- •Анализ финансового состояния предприятия

- •Тема 5. Анализ источников формирования капитала и направлений размещения капитала.

- •Вопрос 1. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости

- •Вопрос 2. Анализ динамики, состава и структуры источников формирования капитала предприятия

- •Вопрос 3. Анализ структуры активов предприятия.

- •Вопрос 4. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия (показатели деловой активности предприятий).

- •Тема 8. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Диагностика вероятности банкротства.

- •Вопрос 1. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.

- •Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости предприятия

- •Вопрос 3. Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования.

- •Тема 9. Анализ реализации продукции и финансовых результатов деятельности сельскохозяйственной организации

- •Вопрос 1. Задачи анализа финансовых результатов.

- •Вопрос 2. Анализ состава и динамики прибыли предприятия.

- •Вопрос 3. Анализ уровня товарности сельскохозяйственной продукции и объема ее реализации. Анализ уровня среднереализационных цен.

- •Вопрос 4. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг.

- •Вопрос 5. Анализ рентабельности.

- •Вопрос 6. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности.

- •Тема 10. Анализ производства сельскохозяйственной продукции

- •Вопрос 1. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа производства продукции растениеводства.

- •Вопрос 2. Анализ динамики и выполнения плана производства продукции растениеводства. Анализ выполнения плана сева и структуры посевных площадей.

- •Вопрос 3. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и плана агротехнических мероприятий.

- •Вопрос 4. Подсчёт и обоснование резервов увеличения производства продукции растениеводства.

- •Вопрос 5. Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья животных. Анализ структуры стада животных

- •Вопрос 6. Анализ продуктивности животных и факторов, определяющих ее уровень

- •Вопрос7. Анализ резервов роста производства продукции животноводства.

- •Тема 11. Анализ себестоимости продукции сельскохозяйственной организации

- •Вопрос 1. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа себестоимости сельскохозяйственной продукции.

- •Вопрос 2. Анализ структуры и общей суммы затрат на производство продукции.

- •Вопрос 3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции.

- •Вопрос 4 Анализ себестоимости продукции по статьям затрат.

- •4.2 Анализ прямых материальных затрат.

- •4.3. Анализ комплексных статей затрат.

- •Вопрос 5. Анализ резервов снижения себестоимости.

- •Тема 12. Анализ природных и организационно-экономических условий хозяйствования. Анализ использования земельных ресурсов.

- •Вопрос 1. 1. Особенности сельскохозяйственного производства и экономического анализа на предприятиях апк.

- •Вопрос 2. Анализ природно-экономических условий хозяйствования сельскохозяйственных предприятий.

- •Вопрос 3. Анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности производства

- •Вопрос 4. Анализ размера и структуры земельного фонда.

- •Вопрос 5. Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий

- •Тема 13. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных организаций основными средствами производства и эффективности их использования.

- •Вопрос 1. Этапы и задачи анализа наличия и использования основных производственных фондов.

- •Методика пересчёта стоимости опф

- •Вопрос 2. Анализ показателей наличия, состояния, движения и обеспеченности сельскохозяйственных организаций основными средствами.

- •Вопрос 3. Анализ эффективности использования основных производственных фондов.

- •Вопрос 4. Анализ использования активной части основных средств.

- •Количество отработанных смен

- •Сведения о работе тракторного парка

- •Тема 14. Анализ трудовых ресурсов, производительности труда и оплаты труда

- •Вопрос 1. Основные задачи анализа трудовых ресурсов и фонда оплаты труда

- •Вопрос 2. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий трудовыми ресурсами и их использование.

- •Вопрос 3. Анализ производительности труда.

- •Вопрос 4. Анализ фонда заработной платы (фзп) и оплаты труда.

Вопрос 3. Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования.

Банкротство — это подтвержденная документально неспособность субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия средств.

Для того чтобы вовремя предугадать и предотвратить наступление банкротства, необходимо систематически проводить анализ финансового состояния, который позволит обнаружить его «болевые точки» и принять конкретные меры, способствующие финансовому оздоровлению экономики предприятия.

В связи с этим диагностика и прогнозирование вероятности банкротства являются весьма актуальной задачей.

Первым признаком банкротства предприятия является неудовлетворительная структура его баланса. Неудовлетворительная структура баланса – это состояние имущества и обязательств должника, когда за счет имущества не может быть обеспечено своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в связи с недостаточной степенью ликвидности имущества должника. Предприятие считается устойчиво неплатежеспособным в том случае, когда имеется неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в течение четырех кварталов.

Оценку вероятности банкротства предприятия можно производить по рассчитанным коэффициентам. Если сравнить их с нормативными значениями, то можно сделать вывод о финансовом состоянии и вероятности банкротства предприятия.

В соответствии с Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоянием субъектов хозяйствования для сельскохозяйственных предприятий установлены следующие нормативы показателей финансового состояния:

коэффициент текущей ликвидности – не менее 1,5;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – не менее 0,2;

коэффициент абсолютной ликвидности – не менее 0,25;

коэффициент обеспеченности обязательств активами – не менее 0,85.

Наиболее успешным подходом к оценке и прогнозированию уровня кризисной ситуации является разработка интегральных кризис-прогнозных моделей, которые позволяют выразить степень риска банкротства одним числовым значением, а не субъективной оценкой многочисленных индикаторов.

Наиболее широкое распространение получили модели, разработанные с помощью инструментария дискриминантного анализа. Это известные модели Альтмана, Таффлера, Лиса, Тишоу и других западных экономистов.

Четырехфакторная модель Таффлера имеет вид;

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4

где Z – значение по модели;

х1 — прибыль от реализации/краткосрочные обязательства;

х2 - оборотные активы/сумма обязательств;

х3 — краткосрочные обязательства/сумма активов;

х4 — выручка/сумма активов.

Если величина Z-счета больше 0,3, это свидетельствует о том, что у фирмы неплохие долгосрочные перспективы, если меньше 0,2 — банкротство более чем вероятно.

Оценивая риск наступления банкротства можно использовать факторную модель Савицкой Г. В. разработанную для сельскохозяйственных предприятий..

Z=0,111 x1+13,239 x2+1,676 x3+0,515 x4+3,80 x5

Где Z - значение по модели;

X1 - коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами;

X2 - приходится оборотного капитала на 1 руб. основного;

X3 - коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;

X4 - рентабельность активов предприятия, %;

X5 - коэффициент финансовой независимости.

Полученный результат будет говорить о степени риска банкротства. Так, если величина Z > 8, то риск банкротства малый, если Z принимает значение от 8 до 5 – риск банкротства небольшой, если 3 < Z < 5 – средний, а если Z<1, то это означает полную финансовую несостоятельность (банкротство) хозяйствующего субъекта.

Скоринговый анализ предполагает использование интегральной оценки финансовой устойчивости предприятия. Методика кредитного скоринга впервые была предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 1940-х гг.

Сущность этой методики – классификация предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок.

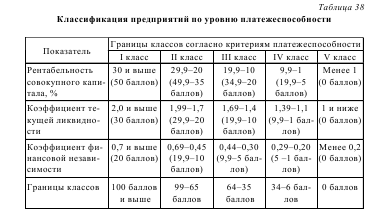

В табл. рассмотрена простая скоринговая модель с тремя балансовыми показателями (рентабельность совокупного капитала, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент финансовой независимости), предлагающая рассматривать предприятия по пяти классам, различающимся по уровню платежеспособности:

Таблица. Классификация предприятий по уровню платежеспособности

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющие быть уверенными в возврате заемных средств; ·

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; ·

III класс – проблемные предприятия;

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению; кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты;

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.

На основе проведенного анализа финансовой устойчивости можно определить реальное положение экономики предприятия, что позволяет предложить ряд путей, направленных на укрепление финансового состояния данной организации.