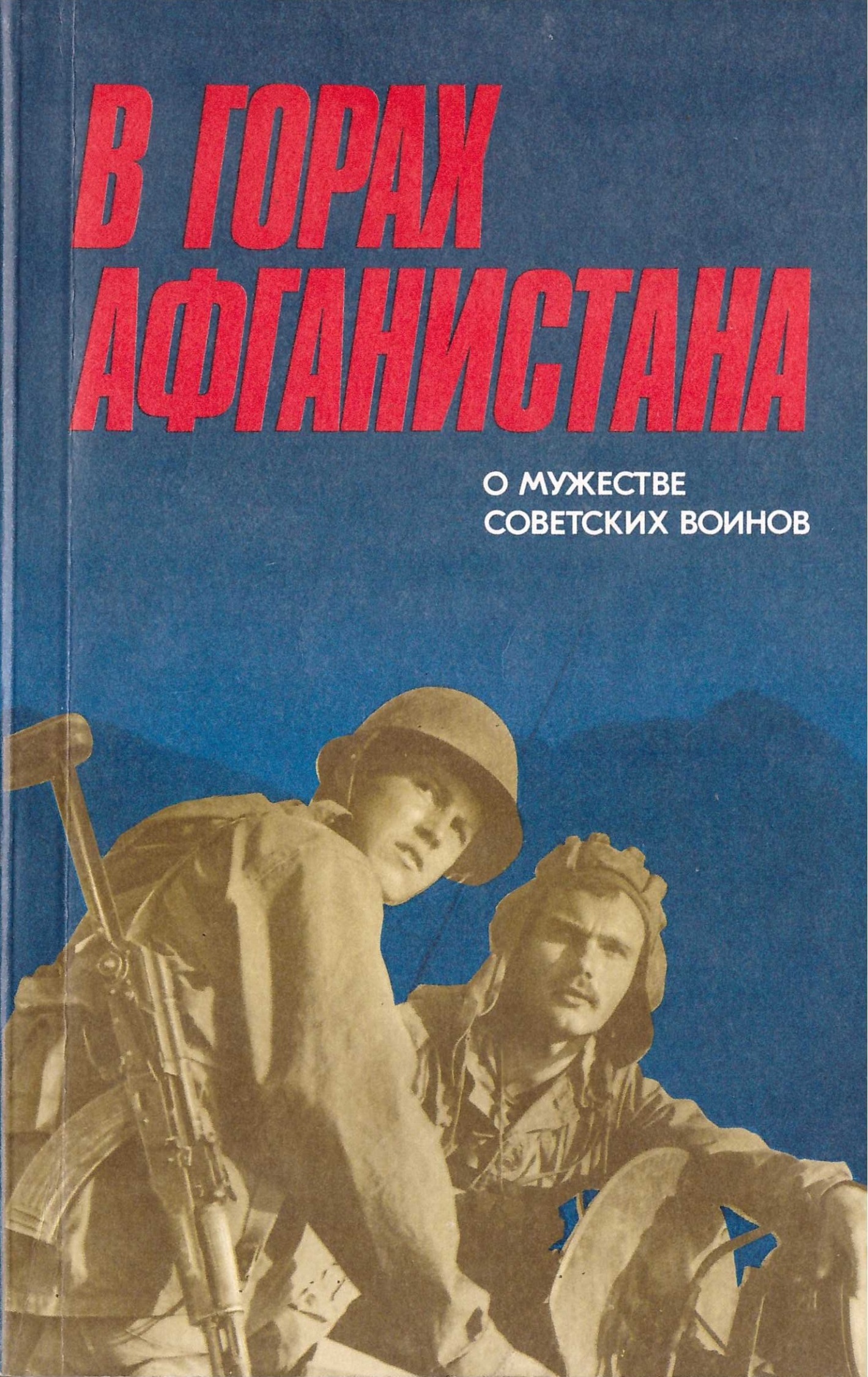

Герои документальных рассказов военных журналистов — солдаты, сержанты, офицеры Советской Армии, выполнявшие свой воинский долг в Афганистане. В феврале 1989 года последние подразделения ограниченного контингента советских войск покинули афганскую землю — девятилетняя война для нас закончилась. Но какую бы оценку ни получили правомерность целесообразность введения советских иск в Афганистан, не могут быть забыты героизм, мужество и самоотверженность наших воинов Они выполняли приказ и снискали глубокое уважение советских людей и благодарность афганского народа

Рассчитана на массового читателя.

Составитель И. А. Пономарев

ISBN 5-289-00818-7

И. А. Пономарев составление, 1990

Вместо предисловия

В моей двадцатипятилетней репортерской практике я впервые растерялся, потерял на некоторое время способность мгновенно мыслить и оперативно действовать. Я в буквальном смысле был сбит с толку увиденным и услышанным. Потрясен! Хотя, казалось бы, трудно чем удивить репортера, которому приходилось бывать в самых невероятных ситуациях. Пришлось, в частности, одному из первых журналистов быть на месте трагедии железнодорожного экспресса «Аврора», пылавшего под станцией Бологое. Под Выборгом довелось видеть обугленный остов крылатого лайнера, который пытались угнать за границу воздушные пираты. В декабрьские черные дни 1988-го вместе с ленинградским коллегой Владимиром Стругацким мы помогали приписному юноше, который в полиэтиленовой сумке нес хоронить голову своего отца — единственное, что оставила ему подземная стихия, расколовшая много-страдальную землю Армении.

Многое встречалось на репортерских тропах. Но то, что я увидел на советско-афганской границе, под Термезом, в середине февраля 1989 года, было подобно мине, неожиданно разорвавшейся под ногами праздничной колонны. Да, здесь был праздник возвращения наших воинов из пылающего Афганистана. Праздник выхода из чужой войны последнего советского солдата. Гремела сияющая медь оркестра. Перед трибуной стояли два батальона гвардейцев-разведчиков, замыкавшие последнюю нашу часть. Генералы, полковники в нарушение всех старых традиций не вызывали солдат к себе командами, а подходили к каждому воину и вручали ему боевую награду и памятный подарок.

И вдруг этот праздничный гомон разорвал, раскромсал на части дикий вопль женщины-узбечки с расцарапанным в кровь лицом и пучками седых волос в руках.

— Вайдод, углим юрогим! (Погиб мой сыночек!) — кричала обезумевшая от горя мать, сына которой не оказалось в этом ярко-праздничном стальном солдатском строю.

Женщина рыдала, ничего и никого не видела уже вокруг.

— Мама! — перекрывая медь оркестра, прокричал здоровенный воин-узбек с десантным автоматом на груди, украшенной двумя орденами Красного Знамени.— Кого ищете, мама, кого?

Женщину будто пуля ударила навылет. Ноги у нее подкосились, и она буквально повисла на шее у солда-та, едва слышно приговаривая:

— Юнусова, Юнусова ищу, батыр!— и снова громкие рыдания.

— Не плачьте, мама, — успокаивал гвардеец.— Старший сержант Шавкат Юнусов, командир отделения, целым и невредимым перешел границу еще вчера.

— Ты не обманываешь меня, сынок? Мое сердце сейчас разорвется...

— Клянусь, мама, Юнусов живой!

Женщина припала к солдатской груди, роняя слезы радости.

Вот эта картина и выбила тогда меня из репортерской колеи, когда надо было работать и работать, готовить отчет для «Ленинградской правды». Поразило в данной ситуации не только горе скорбящей матери, а чистота и нежность большого солдатского сердца, оплавленного смерчем афганских сражений.

Этот эпизод, эту женщину-узбечку как образ тысяч советских матерей, этого мудрого, закаленного боями солдата увидел я вновь, прочитав сборник очерков «В горах Афганистана», книгу, которую ты взял в руки, дорогой читатель.

Герои этой книги, быть может, и не встречались никогда вместе, хотя и живут многие из них на берегах Невы. Объединяют их ратный тяжеленный труд, солдатская сметливость да бескорыстная верность военной присяге и своему священному армейскому долгу. Все герои книги мне симпатичны. И разведчик лейтенант Александр Шевченко, и комсорг артиллерист Николай Михеев, и взводный сапер Вячеслав Пахомов, и сержант Сергей Коляев...

Все рода войск представлены в этой книге. Много общего между ребятами, и в то же время они не растворяются в общей массе вооруженных людей. Танкист Игорь Климов отличается от снайпера Андрея Крикуненко, а сержант Святослав Щербаков, которого в перерывах между жестокими боями приняли в ряды коммунистов, вовсе не похож на бойца боевого охранения Игоря Немкова. Любовно, со знанием дела выпи-саны образы разведчика Юрия Шикова, лейтенанта Анатолия Матвейчука, десантников Валерия Романова и Сергея Кузнецова.

На мой взгляд, авторам очерков удалось подметить и обозначить одну из главных особенностей афганских сражений: человеческие отношения, истинное боевое товарищество между командирами и солдатами. Перед пулей все равны. И все же было немало случаев, когда солдат закрывал своим юным телом офицера, Орал удар на себя. А сколько раз бывало, когда офицер, приказав подчиненным отходить, принимал бой ми себя, бился до последнего патрона, и, когда «духи» всё же окружали бесстрашного героя, тот подрывал себя вместе с врагами. Об этом вы тоже прочтете в книге.

Почти пятнадцать тысяч убитых. Без малого тридцать, семь тысяч искалеченных. Таков печальный итог девятилетней афганской эпопеи, которая тяжелым бременем легла на весь Советский Союз. И почти всё это время мы стыдливо умалчивали имена стратегов афганского похода. Среди главных вдохновителей его теперь называют Брежнева и Устинова. Но не обнародованы имена тех «полководцев», которые разрабатывали тактику и стратегию чужой войны, не придав внимания исключительной политической ситуации, определившейся в Афганистане, природным и психологическим условиям страны.

Их планы были убийственно опрокинуты в конце декабря 1979 года, во время марш-броска за Амударью, разделяющую Афганистан и СССР. Об этом мне рассказывали калеки, которых я видел в Ташкентском окружном госпитале. Военные хирурги, поднятые 27 декабря по боевой тревоге, не знали, как подступиться к окровавленным воинам, которых вертолетами доставили в госпиталь прямо с поля боя.

Раненые были, обвешаны гранатами, стрелковым оружием. И хирургам, чтобы не подорваться, пришлось звать на помощь пиротехников — вскоре в госпитале появился целый арсенал оружия. Но даже тогда военным стратегам не хватило мужества признаться в совершенной ошибке. К счастью, были и поистине мужественные люди, которые стучались во все государственные инстанции, зачастую нарушая служебную субординацию, направляли доклады самому генсеку: остановитесь, пусть афганцы сами вначале раз-берутся в создавшейся ситуации.

Среди таких мужественных граждан Отечества — наш земляк генерал-лейтенант Владимир Петрович Черемных. Он был советником при генеральном штабе Афганских вооруженных сил. Владимир Петрович рас-сказывал мне, как он лично обращался к Устинову, к Брежневу и что в конце концов из этого вышло. Назойливого генерала перевели в Союз, а затем потихоньку уволили в запас.

Наши парни продолжали сражаться на поле боя, в которое превратилась вся афганская территория. «Духи» профессионально использовали местные условия. Подземные ходы — киризы, где могли двигаться даже бронетранспортеры, помогали им проводить внезапные нападения и исчезать на исходных пунктах.

В том-то и заслуга героев представляемых очерков, что и в таких адских условиях они действовали разумно и бесстрашно, защищали свою жизнь и своих товарищей. Ни в коей мере я не принижаю этими словами мужество и героизм тех, кто уже никогда не вернется в отчий дом. Вечная им слава. Вечная память. Чужая война застыла на советской земле в обелисках и звездочках из обычной жести, в песнях «афганцев» да стихах. Но обо всем этом мы стали говорить совсем недавно. Даже тогда, когда из Кремля уже вырвался на свободу ветер перестройки и революционных преобразований, об Афганистане громко говорить не полагалось. Ползли слухи. Летели похоронки во все уголки Союза. На задворки аэропортов доставлялись из «Афгана» «черные тюльпаны» — оцинкованные гробы. А мы все молчали, не отдав должного памяти погибших. Не полагалось хоронить с почестями «афганцев». Даже на обелисках об этом — ни слова.

На ташкентском кладбище, где захоронены воины-интернационалисты, я наглядно убедился в том. Многое можно прочитать в скупых строчках этого торжественно-траурного захоронения. И лучик гласности и правдивости об Афганистане как бы ярче и ярче разгорается по мере продвижения средь могил. Вот, к примеру, обелиски над прахом тех, кто в сражениях на афганской земле погиб в 1984 году. Среди них 20-летний младший сержант Александр Стручков, 23-летний лейтенант Сергей Курдук и другие. На их надгробиях начертано: «Погиб при исполнении служебных обязанностей». Где, когда, в какой ситуации? Ни слова.

— Эти полегли под Кандагаром,— пояснил кладбищенский служащий-старик.

В ряду, где захоронены воины, павшие в 1985 году, уже близкая к истине информация: «Погиб при исполнении интернационального долга».

— Эти отдали богу душу под Кабулом,— крестится старик

И наконец, захоронения последних лет. Здесь на шишки вынесена вся правда: «Погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане». Под гранитом — майор В. Ф. Михин, рядовой В. В. Михайлов, подполковник П. Е. Артемов...

Старик вновь крестится и причитает:

— Упокой, боже, сынов твоих, воинов! Может, теперь воздаст народ им должное?

Наши слова да в уши господни, —тихо говорю я.

— Горько обижен народ на войну эту,— рассуждает дед. — Одно дело — похоронка из-под Сталинграда, и совсем другое — похоронка из Кабула. Каков-то урок нам будет? Войну-то проиграли?

— Нет, дед, не проиграли, победа одержана. По не оружия, а нового политического мышления — ограниченный контингент советских войск вышел из Афганистана.

— Так-то оно так. Но пятнадцать тысяч ребят не воскресишь никакими молитвами.

Ничего я не сказал больше кладбищенскому служителю. Да и что можно было сказать, когда многое кока неясно и по сей день. Ведь что греха таить, существует мнение, что наши ребята напрасно погибали в горах Афганистана. Можно ли так ставить сегодня вопрос? Вряд ли. Многочисленные встречи, беседы с бывшими-«афганцами» убедили меня в обратном. Наши парни пришли в Афганистан не для того, чтобы силой оружия поставить на колени чрезвычайно бедную, переживающую великие потрясения страну и диктовать свою волю истерзанному междоусобицами народу. Мы ведь соседи. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что наши страны имеют общие интересы на Востоке, оба государства ценят свою независимость и хотят видеть независимыми и свободными друг друга и все народы Востока. Россия, писал Ильич, навсегда останется первым другом Высокого Афганского Государства на благо общих народов.

Политическая ситуация, которую, кстати, и не учли, здесь очень сложная. Афганскую оппозицию условно делят на три части. Это политические партии, объединенные в так называемые «исламский союз моджахедов (борцов за веру) Афганистана» (ИСМА) со штаб-квартирой в пакистанском городе Пешаваре (иногда его называют «альянсом семи» или «пешаварской семеркой»), находящаяся в Иране группировка из восьми партий, а также повстанческие отряды, самостоятельно действующие на территории Афганистана. Вдобавок ко всему не было единства внутри правящей партии Республики Афганистан. Экстремистское крыло отвергает все миролюбивые инициативы правительства республики.

В Ташкенте, Термезе, Самарканде, в других городах Узбекистана я бывал на предприятиях, в учебных за-ведениях, где воспитываются сегодня афганские ребятишки, которых военное лихолетье вышвырнуло из родных кишлаков. Сирот приютила, обогрела Советская власть, Советский Узбекистан. Вряд ли сердце какого человека не содрогнется при виде этих ребятишек — от шести лет и старше. На теле едва зажившие огнестрельные и ножевые раны. Худенькие, желтый, нездоровый цвет лиц. Но какие умные и жадные до знаний глаза! Узнав, что я из Ленинграда, ребята окружили меня. В буквальном смысле ощупывали мою одежду. Для них я был не просто шурави (советский), я стал в их глазах символом чего-то емкого и величайшего для них. На ломаном русском языке они все повторяли: «Ленин. Аврора. Ленинград. Советский Союз». Обещали, когда вырастут, станут такими, как Юрий Гагарин.

Ради вот таких ребятишек и пришли в Афганистан наши воины.

«Да, они в свои двадцать — двадцать пять лет видели смерть, прошли жестокую закалку огнем. Но, видя смерть, горе, разрушения, они не очерствели душой. Более того, они сохранили в девственной первозданности доброту души, любовь к людям, сопричастность к человеку в его горе. Они готовы прийти на помощь любому, оказавшемуся в тяжелом положении, защитить незаслуженно обиженного. Война не сделала из них тупых исполнителей, уповающих только на авторитет силы. Нет, нет и еще раз нет! Они тоньше, чувствительнее, оголеннее перед людьми». Это написала о воинах-афганцах «Правда» 15 сентября 1989 года. Спустя семь месяцев после выхода с территории Афганистана последнего солдата ОКСВ.

Последним пересек границу по мосту Дружбы командующий ограниченного контингента советских поиск в Афганистане Герой Советского Союза генерал-лейтенант Б. В. Громов. Мужественный 44-летний воин, талантливый военачальник, человек высокого долга и чести, для которого забота о подчиненных превыше всего на свете. В авиакатастрофе погибла его жена. Остался у главкома 14-летний сын Максим. Он-то первым и бросился на шею отцу, едва тот переступил красную черту моста Дружбы — черту между войной и миром.

Затем был праздник, где чествовали возвратившихся бойцов, была та самая женщина-узбечка.

Когда праздник на границе подходил к концу, мне удалось прорваться к командующему. В окружении порученцев и офицеров штаба ОКСВ он вместе с Максимом шел к своей машине. Кто-то окликнул Максима, и в ту же секунду я оказался лицом к лицу с боевым генералом. Быстро представился и попросил сказать несколько слов ленинградцам, воинам-интернационалистам города Ленина.

— Главное пожелание,— подчеркнул Борис Всеволодович,— свято помнить о тех, кто не дожил до светлого дня, о тех, кого родные и близкие никогда уже не встретят. Надо позаботиться о семьях погибших, о раненых, изувеченных этой войной. Помочь тем, кто вернется к мирному труду, побыстрее включиться в рабочий ритм перестройки. А для этого надо оперативнее решать все социальные проблемы воинов-интернационалистов.

— Товарищ генерал, как воевали ленинградские парни?

— Не. хотелось бы выделять никого. Но отметить следует: ленинградцы действовали грамотно и храбро. Так что они заслужили почет и уважение.

— Насколько известно, ленинградцы не только воевали, но и лечили раненых, помогали строить и ремонтировать жилье и предприятия.

— Да, и этими вопросами все мы занимались. Ведь мы пришли не за победой. Пришли помочь народу Афганистана защитить себя в трудной ситуации. За годы нашего присутствия в Афганистане восстановлены полторы сотни школ, лицеев, училищ, детских домов, 30 больниц и 35 мечетей, около 150 километров оросительных сетей, многие десятки колодцев и скважин. Афганским товарищам мы оставили 180 военных городков со всем комплексом инфраструктуры. Их общая стоимость — 660 миллионов рублей.

— Товарищ командующий, не страшно было идти по мосту, когда за спиной уже не было ваших солдат?

— Нет! Не страшно. Я же знал, что чуть впереди мои боевые товарищи. А на них я всегда могу положиться.

— Борис Всеволодович, попрошу праздничный автограф,— протянул я репортерский блокнот.

Генерал взял авторучку и начертал в блокноте: «Учился в Ленинграде, поэтому ленинградцам — благополучия! Б. Громов. 15 февраля 1989 года».

Этот день — 15 февраля,— когда впервые за долгие годы страна наша облегченно вздохнула, возможно, отныне станет государственным праздником здравого политического мышления и благоразумия человеческого. Этот праздник в силу своих способностей приближали и героические парни, которым посвящена представляемая книга. Книга — исторический документ. Книга — памятник. Книга, призывающая к победе нового политического мышления.

Юрий ТРЕФИЛОВ,

специальный корреспондент «Ленинградской

правды», член Союза журналистов СССР

ВИКТОР ФЕДОРОВ