Практическое занятие № 1

Выбрать верный ответ

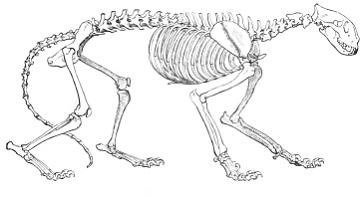

На рисунке показан скелет млекопитающего. Формирование такого рода опорного скелета считается приспособлением к ________________________ среде жизни. Почему. Отчет пояснить.

почвенной

почвеннойназемно-воздушной

организменной

водной

Лимитирующим фактором для живых организмов в водной среде жизни является …

количество кислорода

освещенность

температура

плотность

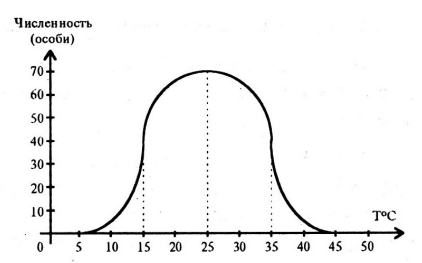

Температурный фактор является одним

из наиболее значимых в природе. На

рисунке изображен график зависимости

численности колорадского жука от

температуры окружающей среды. Укажите:

Температурный фактор является одним

из наиболее значимых в природе. На

рисунке изображен график зависимости

численности колорадского жука от

температуры окружающей среды. Укажите:

диапазон температур для зон угнетения;

температуру, оптимальную для данного вида;

пределы выносливости вида;

диапазон температур зоны оптимума.

Последовательная смена биоценозов, возникающая на одной и той же территории, называется …

флуктуацией

колонизацией

сукцессией

стадией

Преобразование солнечной энергии в экосистеме начинают организмы, занимающие _______________ трофический уровень пищевой цепи и характеризующиеся как _________________. (укажите не менее двух вариантов ответа)

продуценты

второй

консументы

перый

Расчет миграции загрязняющих веществ в атмосфере

Одним из основных путей ограничения негативного влияния на биосферу является нормирование (установление норм) допустимых уровней воздействия на отдельные экосистемы и компоненты всей биосферы. В соответствии со Статьей 19 Основы нормирования в области охраны окружающей среды Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

1. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

2. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также нормативных документов в области охраны окружающей среды.

В соответствии со Статьей 23 «Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов» № 7-ФЗ нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также технологических нормативов.

При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов.

Предельно допустимые концентрации химических (включая радиоактивные) и биологических веществ и микроорганизмов в атмосфере, воде и почве являются в настоящее время главными нормативами качества ОС.

В качестве определяющего показателя вредности в воздушной среде принята направленность биологического действия вещества: рефлекторная или резорбтивная.

Рефлекторное (органолептическое) действие ‑ это реакция рецепторов верхних дыхательных путей ‑ ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т. п. Указанные эффекты возникают при кратковременном (остром) воздействии вредных веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальной разовой ПДК (ПДКмр). Принято, что в этом случае длительность воздействия вещества на организм составляет не более 20 мин.

Резорбтивное (токсическое) действие ‑ это возможность развития общетоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и длительности его вдыхания (т. е. хроническое действие). С целью предупреждения развития резорбтивного действия ПДК устанавливаются среднесуточная (ПДКсс) и среднесменная (ПДКсм). В этом случае длительность воздействия вещества составляет 24 и 8 ч соответственно.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны ‑ это максимальная концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю в течение всего трудового стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Для большинства веществ ПДКрз являются максимально разовыми (ПДК мр). Для высококумулятивных веществ наряду с максимальными установлены также значения и среднесменных ПДКсм.

Для воздуха на территории предприятия (промплощадке) считается допустимым присутствие вредных веществ максимальной концентрацией не более 30 % от их допустимой концентрации в рабочей зоне. Это позволяет использовать атмосферный воздух вне производственных помещений для вентиляции рабочих зон внутри их.

Предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе ‑ это максимальная концентрация вредного вещества в атмосфере, отнесенная к определенному времени усреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, а также не влияет на окружающую среду в целом (ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения).

Норматив предельно допустимого выброса вредного вещества в атмосферу – это допустимая масса выброса вещества в единицу времени (г/с или т/г), создающая с учетом перспектив развития расположенных рядом предприятий и рассеивания вещества в атмосфере приземную концентрацию, не превышающую его ПДК для населения, растительного и животного мира, если нет иных, более жестких экологических требований или ограничений (с усреднением в любой 20-минутный период времени).

В настоящее время норматив ПДВ устанавливается для:

‑ каждого источника загрязнения отдельно;

‑ группы или совокупности источников загрязнения объекта (предприятия, промплощадки, населенного пункта и т. п.) в целом;

‑ каждого индивидуального вещества отдельно;

‑ каждой группы веществ, обладающих эффектом суммации.

При этом исходят из требования, что максимальное содержание вредного вещества Сm в любом месте приземного слоя атмосферы (0-2 м от поверхности земли) с учетом его фоновой концентрации Сф не должно превышать нормы качества воздуха, т. е.

Сmax + Сф ≤ ПДК

Метод расчета концентраций в атмосферном воздухе веществ С, содержащихся в выбросах предприятий, основан на модели рассеивания веществ в атмосфере, изложенной в «Общесоюзном нормативном документе ОНД-86». Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86 (утв. Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 4 августа 1986 г. N 192). Методикой определяется алгоритм расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Указанный расчет применяется при проектировании предприятий, а также при нормировании выбросов в атмосферу реконструируемых и действующих предприятий.

Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций и не распространяется на расчет концентраций на дальних (более 100 км) расстояниях от источников выброса.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе опасной скорости ветра.

Модель учитывает состояние атмосферы (т. е. метеорологические условия) в месте расположения предприятия, характер местности (особенности рельефа), физические свойства выбросов, параметры источника выбросов и т. д.

Работа по установлению нормативов начинается с инвентаризации выбросов загрязняющих веществ – систематизации сведений о распределении источников на территории, составе и количестве выбросов.

Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране ОС» введено положение (статья 23, п. 3), согласно которому «...при невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятия по охране окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных проектов, с учетом поэтапного достижения установленных нормативов выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов».

Проект нормативов лимитов на выбросы и сбросы – временно согласованного выброса согласовывается с территориальными органами Государственного экологического контроля в сфере охраны атмосферного воздуха и санитарно эпидемиологического надзора.

На основании утвержденных нормативов ПДВ в установленном порядке выдается разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, взимается плата за загрязнение.

Способ расчет основан на законах турбулентной диффузии, учитывающих состояние атмосферы, расположение предприятия, характер местности, физические свойства выбросов, параметры источников выброса и т. д.

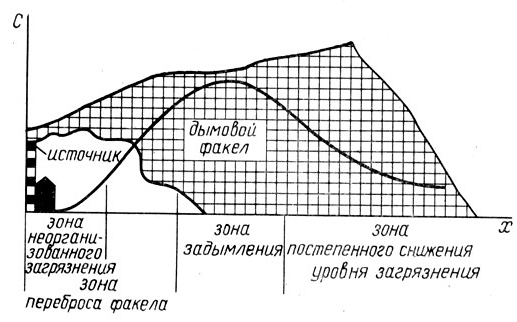

Рисунок 1 ‑ Распределение приземной концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на оси факела выброса из точечного источника

Согласно указаниям ОНД-86 для случая загрязнения атмосферы выбросами одиночного точечного источника расчет выполняется в соответствии с использованием следующих зависимостей:

Максимальное значение приземной концентрации (в двухметровом слое над поверхностью земли) вредного вещества Сmax (мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии Xmax (м) от источника и определяется по формуле:

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы. Значение данного коэффициента соответствует неблагоприятным метеоусловиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферно воздухе максимальна (обычно А = 160 для условий Европейской территории РФ и Урала севернее 52° с.ш.);

M – масса вредного вещества. выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с. значение мощности выброса следует относить к 20-30 минутному осреднению;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника над уровнем земли, м;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности. Его значение определяется на основе картографического материала (η =1÷4). В случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, η =1;

H – высота источника выброса над уровнем земли, м. В зависимости от высоты источники подразделяются на:

высокие, H≥50 м;

средние, Н =10÷50 м;

низкие Н = 2÷10 м;

наземные, Н ≤ 2 м.

V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с;

ΔT – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Tг и температурой окружающего воздуха Tв, С°. Температура окружающего воздуха Tв принимается равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по СНИиП 23.01-99, температура выбрасываемой газовоздушной смеси Tг берется из действующих для данного производства технологических нормативов

Расход газовоздушной смеси V1, м3/с, определяется по формуле:

В случае выброса газовоздушной смеси из источника с прямоугольным устьем(из шахты) в расчетах принимается D = Dэ (м), где Dэ эквивалентный диаметр устья, определяемый по формуле:

где L – длина устья, м; b – ширина устья, м.

Для безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе принимается:

для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) – 1;

для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных выше) выбирают из условий:

Таблица 1 – Значение коэффициента F, учитывающего скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе для мелкодисперсных аэрозолей

Степень очистки |

F |

Выше 90 % |

2 |

От 75 % до 90 % |

2,5 |

Менее 75 % и без очистки |

3 |

Коэффициенты m и n определяются в зависимости от параметров f, Vm, V’m и fс.

где

ω0 – средняя скорость выхода

газовоздушной смеси из устья источника

выброса, м/с; D – диаметр

устья выброса, м.

где

ω0 – средняя скорость выхода

газовоздушной смеси из устья источника

выброса, м/с; D – диаметр

устья выброса, м.

Коэффициент m определяется по формулам:

Коэффициент n определяется по формулам:

Значение опасной скорости им (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной концентрации вредных веществ см, в случае f < 100 определяется по формулам:

![]()

![]()

![]() при

при ![]()

Расстояние Xmax (м) от источника выброса, на котором приземная концентрация вредного вещества Сmax (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения зависит от коэффициента F, учитывающего скорость оседания частиц в атмосфере и при F ≥2 определяется по формуле:

где где безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по формулам:

![]()

![]()

![]()

При f > 100 или T 0 значение d находится по формулам:

![]()

![]()

![]()

При опасной скорости ветра Uм приземная концентрация вредных веществ с (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях х (м) от источника выброса определяется по формуле

,

,

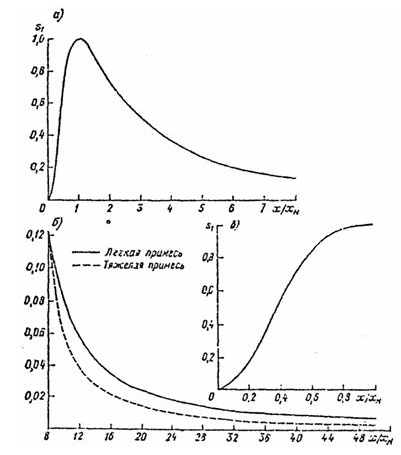

где S1 ‑ безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x/xм и коэффициента F по рисунку (см. Рисунок 2)

Рисунок 2

или по формулам:

![]()

Прогноз загрязнения атмосферы воздуха для веществ, содержащихся в выбросах предприятий, производится на основе расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. в качестве критериев в основном принимаются максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК), от носящиеся к 20-минутному интервалу. При этом

Сmax + Сф ≤ ПДК.

ПДК загрязняющих веществ в таблице (см. Таблица 2 – ПДК ЗВ).

Таблица 2 – ПДК ЗВ

ЗВ |

ПДК максимально разовая мг/м3 |

Класс опасности |

Сф |

Азота (IV) диоксид |

0,2 |

3 |

0,03 |

Азота (II) оксид |

0,4 |

3 |

0,02 |

Ангидрид сернистый |

0,5 |

3 |

0,06 |

Сероводород |

0,008 |

2 |

|

Углерода оксид |

5,0 |

4 |

|

Фториды газообразные |

0,02 |

2 |

|

Зола |

0,5 |

|

|

Задание: 1.Произвести расчет загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника, данные для расчета взять из таблицы (см. Таблица 3 - Данные для расчета).

Таблица 3 ‑ Данные для расчета

№ вар-та |

ЗВ |

М выброса, г/с |

Высота дымовой трубы, H |

Диаметр устья трубы D, м |

А |

η |

Температура газовоздушной смеси Тг, С° |

Температура окружающего воздуха, Тв, С° |

Скорость выхода газовоздушной смеси ω0, м/с |

|

|

Диоксид серы |

12 |

35 |

1,2 |

160 |

1 |

125 |

25 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

12 |

40 |

1,2 |

160 |

1 |

130 |

26 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

12 |

45 |

1,3 |

160 |

1 |

135 |

27 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

12 |

50 |

1,3 |

160 |

1 |

140 |

28 |

8 |

|

|

Диоксид серы |

12 |

55 |

1,4 |

160 |

1 |

125 |

30 |

8 |

|

|

Выброс окислов азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,2 |

25 |

1,2 |

160 |

1 |

125 |

25 |

6 |

|

|

Выброс окислов азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,2 |

30 |

1,2 |

160 |

1 |

130 |

26 |

6 |

|

|

Выброс окислов азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,2 |

35 |

1,3 |

160 |

1 |

135 |

27 |

7 |

|

|

Выброс окислов азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,2 |

40 |

1,3 |

160 |

1 |

140 |

28 |

7 |

|

|

Выброс окислов азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,2 |

45 |

1,4 |

160 |

1 |

125 |

30 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

14 |

35 |

1,2 |

160 |

1 |

125 |

25 |

6 |

|

|

Диоксид серы |

14 |

40 |

1,2 |

160 |

1 |

130 |

26 |

6 |

|

|

Диоксид серы |

14 |

45 |

1,3 |

160 |

1 |

135 |

27 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

14 |

50 |

1,3 |

160 |

1 |

140 |

28 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

14 |

55 |

1,4 |

160 |

1 |

125 |

30 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,3 |

25 |

1,2 |

160 |

1 |

125 |

22 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,3 |

30 |

1,2 |

160 |

1 |

145 |

21 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,3 |

35 |

1,3 |

160 |

1 |

150 |

20 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,3 |

40 |

1,3 |

160 |

1 |

155 |

21 |

8 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,3 |

45 |

1,4 |

160 |

1 |

140 |

18 |

8 |

|

|

Диоксид серы |

13 |

35 |

1,2 |

160 |

1 |

125 |

22 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

13 |

40 |

1,2 |

160 |

1 |

145 |

21 |

7 |

|

|

Диоксид серы |

13 |

45 |

1,3 |

160 |

1 |

150 |

20 |

8 |

|

|

Диоксид серы |

13 |

50 |

1,3 |

160 |

1 |

155 |

21 |

8 |

|

|

Диоксид серы |

13 |

55 |

1,4 |

160 |

1 |

140 |

18 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,4 |

30 |

1,2 |

160 |

1 |

125 |

25 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,4 |

40 |

1,2 |

160 |

1 |

130 |

26 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,4 |

45 |

1,3 |

160 |

1 |

135 |

27 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,4 |

50 |

1,3 |

160 |

1 |

140 |

28 |

7 |

|

|

Окислы азота (в пересчете на двуокись азота NO2) |

0,4 |

55 |

1,4 |

160 |

1 |

125 |

30 |

7 |

2. Произвести расчеты и заполнить таблицы Результаты расчета (Таблица 4Таблица 5):

Таблица 4

V1, м3/с |

f |

Vm |

V’m |

fс |

m |

n |

Опасная скорость ветра um |

d |

Сmax, мг/м3 |

Xmax, м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 5

х, м |

х/хм |

S1 |

С |

х, м |

х/хм |

S1 |

С |

50 |

|

|

|

800 |

|

|

|

100 |

|

|

|

900 |

|

|

|

200 |

|

|

|

1000 |

|

|

|

300 |

|

|

|

1200 |

|

|

|

400 |

|

|

|

1300 |

|

|

|

500 |

|

|

|

1400 |

|

|

|

600 |

|

|

|

1500 |

|

|

|

700 |

|

|

|

1600 |

|

|

|

3. Построить график рассеяния:

4. Дать прогноз загрязнения атмосферы. В качестве критерия принять максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК).

Сmax + Сф ≤ ПДК.

5. Рассчитать допустимую степень воздействия на воздушный бассейн.

Показателем, определяющим допустимую степень воздействия на воздушный бассейн, является предельно допустимый выброс ПДВ, который для одиночного источника с круглым устьем может быть рассчитан по формуле: