- •I. Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и безопасности движения

- •II. Основные определения

- •III. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта

- •IV. Сооружения и устройства железнодорожного транспорта

- •Габариты на железных дорогах

- •V. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта

- •Сигналы ограждения на транспорте Постоянные сигналы

- •Схемы установки постоянных сигналов

- •Переносные сигналы

- •Схемы ограждения препятствий и мест производства работ

- •VI. Участки движения пассажирских поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч

- •VII. Сооружения и устройства путевого хозяйства

- •Продольный профиль и план путей на станциях, разъездах и обгонных пунктах

- •Железнодорожный путь

- •Нижнее строение пути

- •Искусственные сооружения

- •Верхнее строение пути

- •Неисправности стрелочных переводов

- •Железнодорожные переезды

- •Автоматическая переездная сигнализация

- •VIII. Раздельные пункты

- •Станционные пути и их назначение

- •IX. Технологическая электросвязь.

- •Радиосвязь

- •Волоконно-оптическая связь

- •X. Устройства сигнализации, централизации и блокировки

- •Автоблокировка

- •Автоматическая локомотивная сигнализация

- •Полуавтоматическая блокировка (паб)

- •Устройства диспетчерского контроля за движением поездов

- •Диспетчерская централизация

- •Электрическая централизация стрелок и светофоров на станции

- •XI. Сигналы применяемые на железнодорожном транспорте

- •Светофоры

- •Входные светофоры

- •Выходные светофоры

- •Маршрутные светофоры

- •Проходные светофоры

- •Светофоры прикрытия

- •Заградительные светофоры

- •Предупредительные светофоры

- •Повторительные светофоры

- •Маневровые светофоры

- •Горочные светофоры

- •Въездные светофоры

- •Технологические светофоры

- •Сигнальные указатели на железнодорожном транспорте

- •Положение перекрестных стрелок обозначается двумя обычными стрелочными указателями.

- •Сигнальные и путевые знаки

- •Постоянные сигнальные знаки

- •Временные сигнальные знаки

- •Ручные сигналы применяемые на железнодорожном транспорте

- •Сигналы при опробовании автотормозов

- •Ручные и звуковые сигналы при маневрах

- •Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого подвижного состава

- •Снегоочиститель при движении на однопутных и по правильному пути на двухпутных участках обозначается.

- •Обозначение специализированных поездов (вертушек) на путях необщего пользования, при движении на однопутных, двухпутных и многопутных участках.

- •Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава

- •XII. Сооружения и устройства технологического электроснабжения

- •XIII. Техническая эксплуатация подвижного состава

- •Колесные пары

- •Тормоза и тормозное оборудование подвижного состава

- •Ударно-тяговые приборы

- •Требования к подвижному составу

- •XIV. Движениt поездов График движения поездов и его значение

- •Основы организации пассажирских перевозок

- •Планирование грузовых перевозок

- •Движение поездов

- •Работа станции

- •Маневровая работа на станции

- •Формирование поездов

- •Руководство движением поездов

- •76. Не допускается отправление поезда на перегон без разрешения дежурного по станции.

- •82. Ответственными за правильность формирования поезда являются работники станций.

- •Вынужденная остановка на перегоне

XII. Сооружения и устройства технологического электроснабжения

Железнодорожный транспорт потребляет около 7 % энергии, производимой электростанциями России. В основном она расходуется на обеспечение тяги поездов и питания нетяговых потребителей, к которым относятся станции, депо, мастерские и устройства регулирования движения поездов. Кроме того, к системе электроснабжения железной дороги могут быть подключены расположенные вблизи нее предприятия и небольшие населенные пункты.

На железных дорогах России используют две системы электроснабжения: постоянного и однофазного переменного тока.

Тяговая сеть — состоит из контактной (питающей) и рельсовой (отсасывающей) сетей. Рельсовая сеть представляет собой рельсы, имеющие стыковые электрические соединения.

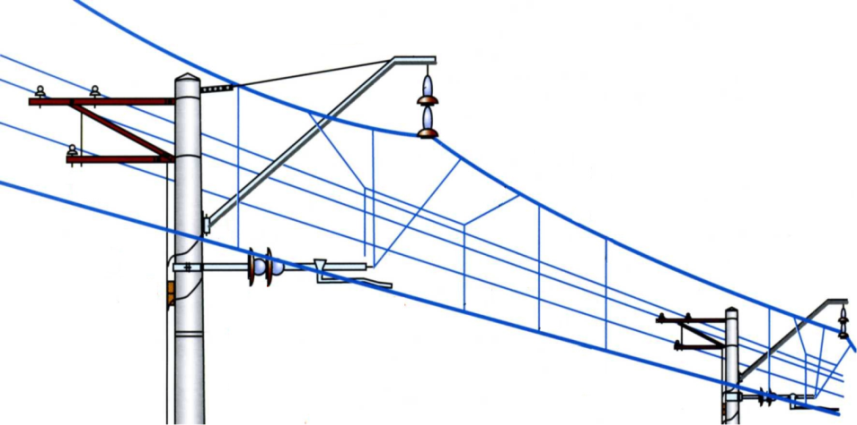

Контактная сеть — это совокупность проводов, конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к токоприемникам электрического подвижного состава (рис.294).

Рис.294. Контактная сеть.

Перегоны и промежуточные станции, а на крупных станциях группы электрифицированных путей выделяются в отдельные секции. Соединение или разъединение секций осуществляется посредством секционных разъединителей, размещаемых на опорах контактной сети.

Устройства технологического электроснабжения — обеспечивают электроснабжение потребителей, частичное или полное ограничение режима потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности (тяговые и трансформаторные подстанции, пункты питания, контактная сеть, линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение тяги поездов, технологическую электросвязь, объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты).

Устройства технологического электроснабжения должны обеспечивать — надежное электроснабжение:

электроподвижного состава (включая МВПС) для движения поездов с установленными нормами массы, скоростями и интервалами между ними при установленных размерах движения;

устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и вычислительной техники не менее, чем от двух независимых источников электроэнергии, при которых переход с основной системы электроснабжения на резервную или наоборот должен происходить автоматически за время не более 1,3 секунды.

При наличии аккумуляторного резерва источника технологического электроснабжения АБ и ПАБ он должен быть в постоянной готовности и обеспечивать бесперебойную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки, переездной сигнализации в течение не менее 8 часов при условии, что основное электропитание не отключалось в предыдущие 36 часов.

Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава должен быть:

при переменном токе не менее 21 кВ и не более 29 кВ как исключение не менее 19 кВ;

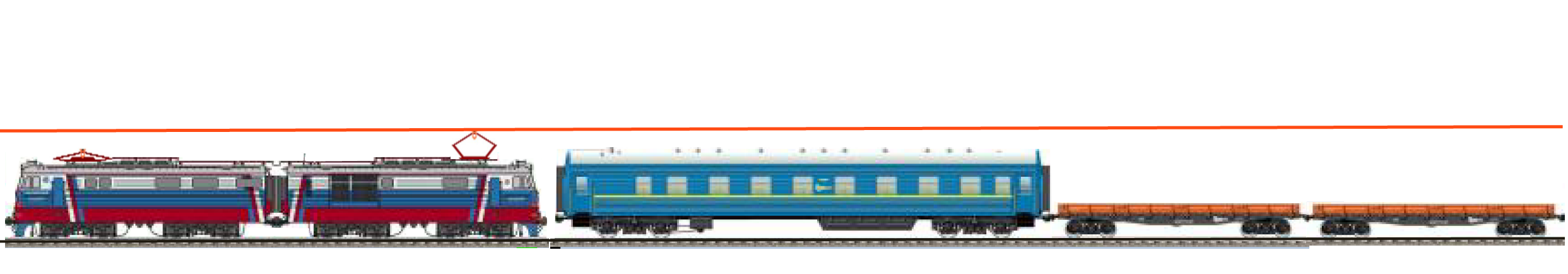

при постоянном токе не менее 2,7 кВ и не более 4 кВ как исключение не менее 2,4 кВ (рис.295).

Рис.295. Электроснабжение ЭПС.

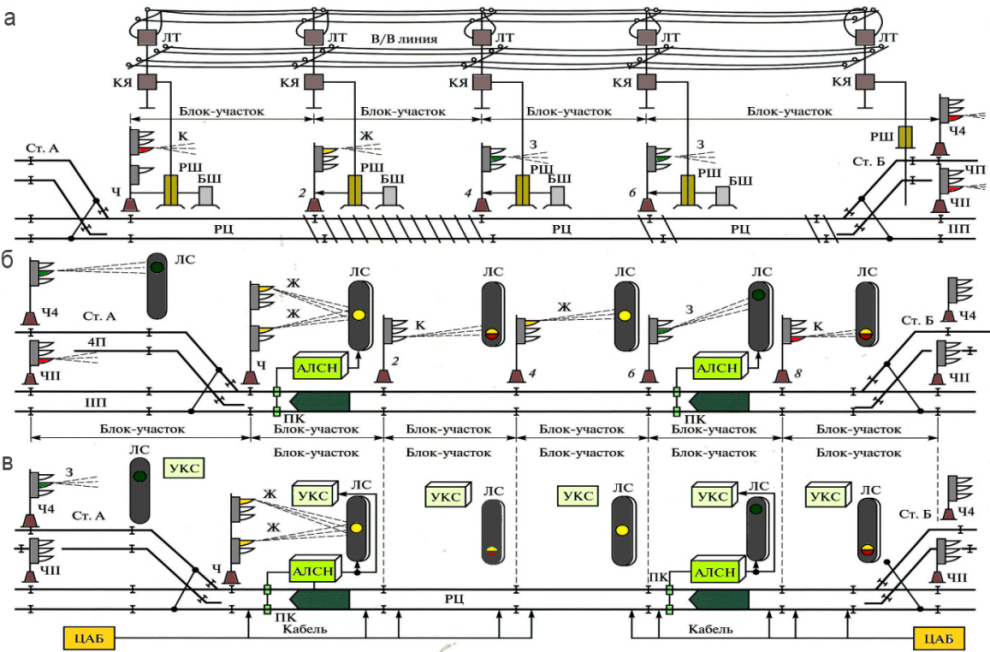

Номинальное напряжение переменного тока на устройствах сигнализации, централизации и блокировки и связи должно быть 110, 220 или 380 В (рис.296). Отклонения номинального напряжения в сторону уменьшения и увеличения, но не более чем на 10%. (прил №4 п.1-2. ПТЭ)

Рис.296. устройства СЦБ и связи.

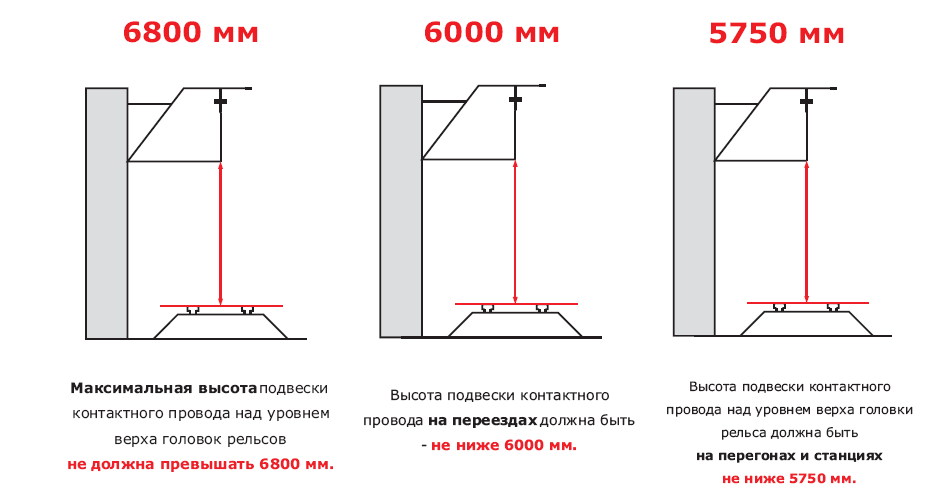

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть на перегонах и станциях не ниже 5750 мм, а на переездах - не ниже 6000 мм.

В исключительных случаях на существующих линиях это расстояние в пределах искусственных сооружений, расположенных на путях станций, на которых не предусматривается стоянка подвижного состава, а также на перегонах по решению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца пути необщего пользования может быть уменьшено до 5675 мм переменном токе и до 5550 мм - на постоянном токе. Высота подвески контактного провода не должна превышать 6800 мм (рис.297). (прил №4 п.4. ПТЭ)

Рис.297. Высота подвески контактного провода.

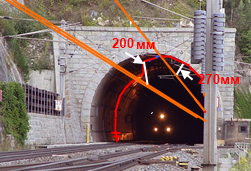

В пределах искусственных сооружений расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и подвижного состава должно быть (рис.298):

не менее 200 мм - на постоянном токе;

не менее 270 мм - на переменном токе. (прил №2 п.5. ПТЭ)

Рис.298. Расстояние от токоведущих частей до заземленных конструкций.

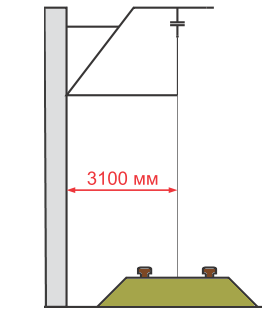

Расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и станциях должно быть не менее 3100 мм.

Опоры в выемках должны устанавливаться вне пределов кюветов.

В особо сильно снегозаносимых выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине 100 м) расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети должно быть не менее 5700 мм (рис.299).

Рис.299. Расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор.

Все указанные размеры устанавливаются для прямых участков пути. На кривых участках эти расстояния должны увеличиваться в соответствии с габаритным уширением, установленным для опор контактной сети.

Взаимное расположение опор контактной сети, воздушных линий и светофоров, а также сигнальных знаков должно обеспечивать хорошую видимость сигналов и знаков. (прил №4 п.6. ПТЭ)

Должны быть заземлены все металлические сооружения (мосты, путепроводы, опоры), на которых крепятся элементы контактной сети, а также отдельно стоящие металлические конструкции, расположенные на расстоянии менее 5 метров от частей контактной сети, находящихся под напряжением, или оборудованы устройствами защитного отключения при попадании на сооружения и конструкции высокого напряжения.

Заземлению подлежат также все расположенные в зоне влияния контактной сети и воздушных линий переменного тока металлические сооружения, на которых могут возникать опасные напряжения.

На путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными путями, должны быть установлены предохранительные щиты и сплошной настил в местах прохода людей для ограждения частей контактной сети, находящихся под напряжением.

Контактная сеть, линии электропередачи автоблокировки и продольного электроснабжения напряжением свыше 1000 В должны разделяться на секции при помощи изолирующих сопряжений анкерных участков (предусматривающих электрическую независимость смежных секций), нейтральных вставок, секционных и врезных изоляторов, разъединителей. (прил №4 п.7. ПТЭ)

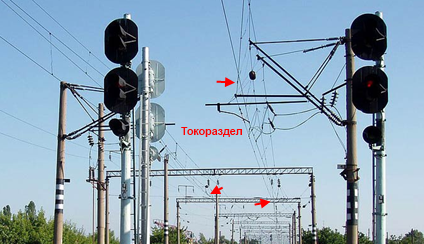

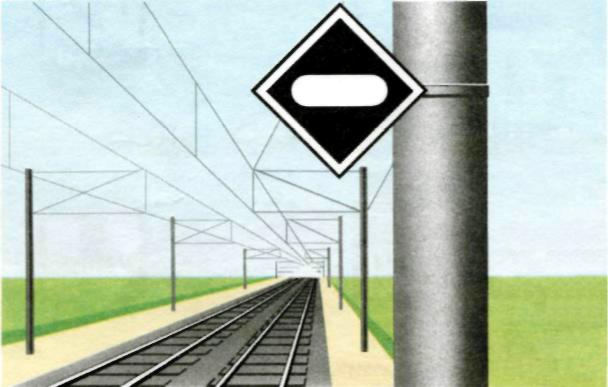

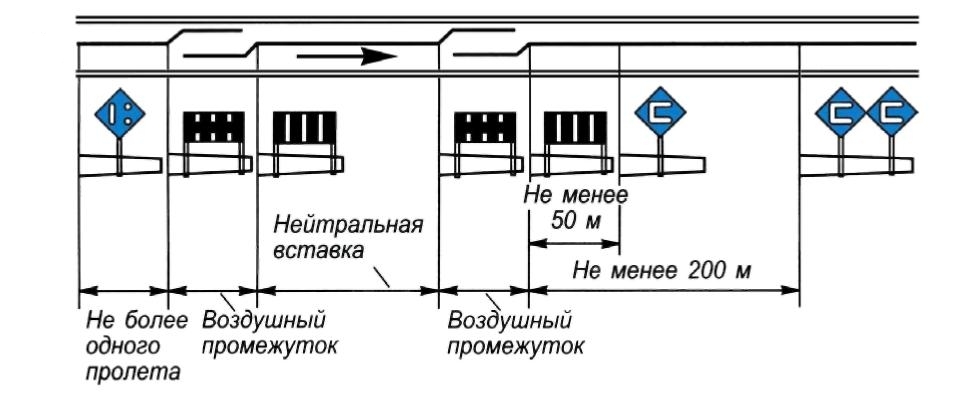

Воздушный промежуток (изолирующее сопряжение) — сопряжение смежных участков контактной сети с электрической изоляцией (токораздел), допускающее электрическое соединение сопрягаемых участков при проходе токоприемника подвижного состава на электрической тяге (электроподвижного состава) (рис.300).

Рис.300. Воздушный промежуток.

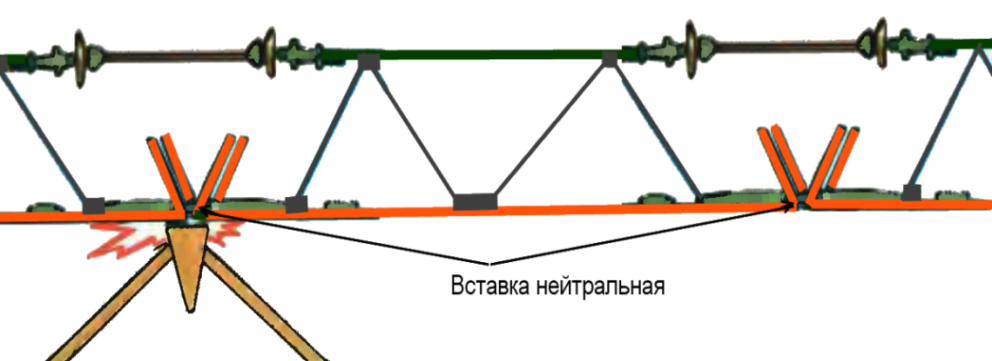

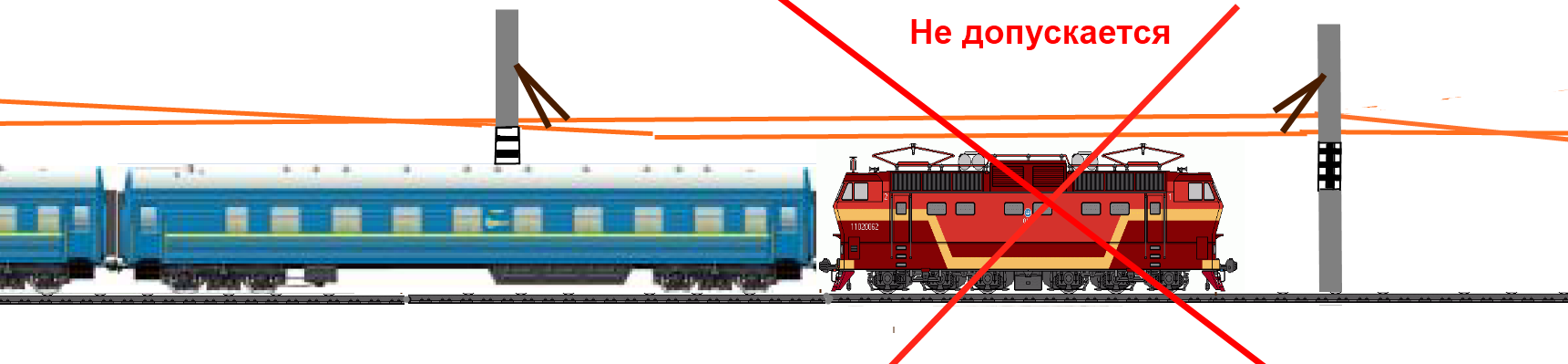

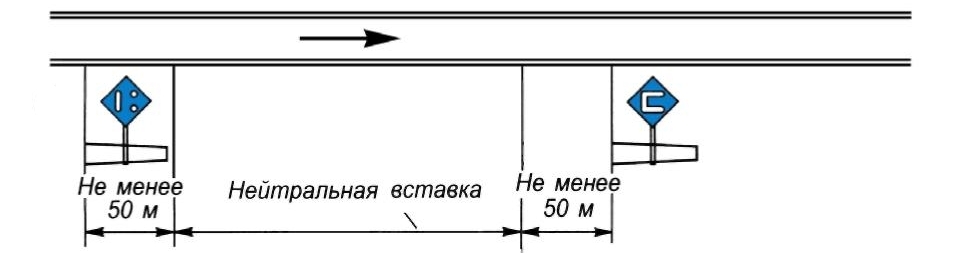

Нейтральная вставка - участок контактной подвески между двумя воздушными промежутками (изолирующими сопряжениями), на котором отсутствует напряжение, обеспечивающий электрическую изоляцию сопрягаемых участков при прохождении токоприемников электроподвижного состава (рис.301).

Рис.301. Нейтральная вставка. Рис.303.

На электрифицированных участках постоянного тока перед воздушными промежутками, где в случае внезапного снятия напряжения в одной из секций контактной сети не допускается проход электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками, применяются сигнальные световые указатели «Опустить токоприемник», помещаемые на опорах контактной сети или отдельных мачтах (рис.303).

При появлении на сигнальном указателе мигающей светящейся полосы прозрачно-белого цвета машинист обязан немедленно принять меры к проследованию ограждаемого воздушного промежутка с опущенными токоприемниками.

Нормально сигнальные полосы указателей не горят и в этом положении указатели сигнального значения не имеют.

Опоры контактной сети или щиты, установленные на границах воздушных промежутков, должны иметь отличительную окраску.

Между этими опорами или щитами запрещается остановка электроподвижного состава с поднятым токоприемником (рис.304). (прил №4 п.8. ПТЭ)

Рис.304. Опоры контактной сети или щиты, установленные на границах воздушных промежутков.

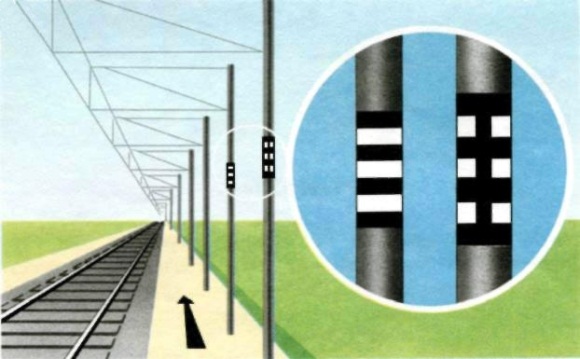

Опоры контактной сети, ограничивающие воздушные промежутки, должны иметь отличительный знак – чередующиеся четыре черные и три белые горизонтальные полосы. Первая опора по направлению движения поезда, кроме того, дополнительно обозначается вертикальной черной полосой (рис.304).

Знаки могут наноситься непосредственно на опоры или щиты, закрепляемые на опорах. На многопутных участках допускается установка указанных знаков на конструкциях контактной сети над осью пути. Остановка электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками между этими опорами (знаками) запрещается.

На станциях стыкования разного рода электрической тяги для безостановочного пропуска поездов применяются сигнальные указатели и знаки. Порядок их применения устанавливается владельцем инфраструктуры.

Переключение разъединителей контактной сети электровозных и мотор-вагонных депо, экипировочных устройств, а также путей, где осматривается крышевое оборудование электроподвижного состава, производится уполномоченными лицами, прошедшими соответствующее обучение. Переключение остальных разъединителей производится только по приказу энергодиспетчера.

Рис.305. Рис.306. Рис.307.

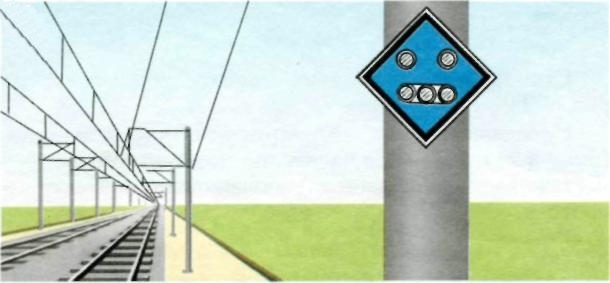

Предупредительные сигнальные знаки с отражателями устанавливаются на электрифицированных участках:

«Отключить ток» (рис.305) – перед нейтральной вставкой;

«Включить ток на электровозе» (рис.306),

«Включить ток на электропоезде» (рис.307) – за нейтральной вставкой.

Рис.308. Схема установки знаков.

Рис.309. Схема установки знаков.

Сигнальный знак «Конец контактной подвески» (рис.310) устанавливается на контактной сети в местах, где оканчивается рабочая зона контактного провода.

Рис. 310. Рис.311. Рис. 312.

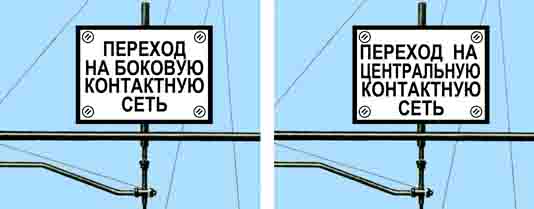

На путях необщего пользования в местах, устанавливаемых владельцем путей необщего пользования, применяются предупредительные сигнальные знаки:

«Переход на боковую контактную сеть» (рис.311);

«Переход на центральную контактную сеть» (рис.312).

Приводы секционных разъединителей с ручным управлением должны быть заперты на замки.

Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В до поверхности земли при максимальной стреле провеса должно быть не менее:

на перегонах - 6,0 м, в том числе в труднодоступных местах - 5,0 м;

на пересечениях с автомобильными дорогами, станциях и в населенных пунктах - 7,0 м. (прил №4 п.10 -11. ПТЭ)

Контрольные вопросы:

Минимальный уровень напряжения на токоприемнике подвижного состава при переменном и постоянном токе?

Минимальная высота подвески контактного повода над уровнем головки рельса на железнодорожных переездах?

Минимальное расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением до заземленных частей сооружений

Какие сооружения подлежат заземлению?

На основании чего производится переключение разъединителей контактной сети электровозных депо?