- •Биологически активные вещества лекарственных растений содержание

- •Общие сведения

- •Алкалоиды, общая характеристика

- •Гликозиды, общая характеристика

- •Сердечные гликозиды, общая характеристика

- •Фенологликозиды, общая характеристика

- •Антрагликозиды, общая характеристика

- •Сапонины, общая характеристика

- •Дубильные вещества, общая характеристика

- •Жиры и масла, общая характеристика

- •Витамин с

- •Витамин в (тиамин)

- •Витамин b2 (рибофлавин)

- •Ниацин (витамин рр)

- •Витамин в6

- •Витамин в12

- •Витамин а

- •Витамин d

- •Витамин е

- •Витамин к

- •Биофлавоноиды (витамин р)

- •Обзорная таблица достаточного содержания элементов в продуктах

- •Некоторые состояния, связанные с дефицитом или избытком микроэлементов

- •Флавоноиды, общая характеристика

- •Лигнаны, общая характеристика

- •Балластные вещества

Фенологликозиды, общая характеристика

Фенологликозидами называется группа гликозидов, агликоном которых являются фенолы, оказывающие дезинфицирующее действие на дыхательные пути, почки и мочевые пути. Фенольные соединения содержат ароматические кольца с гидроксильной группой. Соединения, содержащие в ароматическом кольце больше одной гидроксильной группы, называются полифенолами. Они встречаются в различных частях многих растений - листьях, цветках (придают им окраску и аромат), плодах.

К группе фенолов с одним ароматическим кольцом относятся простые фенолы, фенолокислоты, фенолоспирты, оксикоричные кислоты. Фенологликозиды имеются в листьях толокнянки и брусники. Из фенолокислот часто встречается галловая кислота и значительно реже - салициловая (фиалка трехцветная). Фенолокислоты и их гликозиды содержатся в родиоле розовой.

Распространение.

В природе распространены довольно широко. Встречаются в семействах ивовых, брусничных, камнеломковых, толстянковых и др.

Физико-химические свойства.

Выделенные в чистом виде фенольные гликозиды - это белые кристаллические вещества, растворимые в воде, этаноле, нерастворимые в эфире и хлороформе. Отличаются оптической активностью, способны к гидролизу при нагревании с минеральными кислотами.

Способы получения.

Извлекаются из растительного сырья этанолом и метанолом.

Качественные реакции.

Фенольные гликозиды, со свободной гидроксильной группой дают все реакции, характерные для фенолов (реакция с железоаммониевыми квасцами, диазотирования и др.).

Применение.

Фенольные гликозиды, содержащие арбутин, обладают антимикробной и диуретической активностью. Гликозид солидрозин, содержащийся в коре ивы и подземных органах родиолы розовой, оказывает стимулирующее и адаптогенное действие.

ТИОГЛИКОЗИДЫ (S-ГЛИКОЗИДЫ) —

производные циклических форм сахаров, у которых полуацетальный гидроксил замещен на алкилтио- или арилтиогруппу. Общая формула для тиоглюкозидов.

Тиогликозиды

Тиогликозиды способны гидролизоваться кислотами с образованием меркаптанов и соответствующих моносахаридов. Однако эти соединения значительно устойчивее к кислотному гидролизу, чем их кислородные аналоги. Они легко расщепляются специфическими ферментами.

Тиогликозиды характерны для растений сем. крестоцветных, содержатся в семенах горчицы и в огородных овощах (хрен, редька, капуста, репа), а также обнаружены в некоторых др. сем., например, луковых (виды лука), настурциевых (настурция) и др.

Тиогликозиды имеют острый или жгучий вкус и раздражают слизистые оболочки и кожу, обладают сильным антимикробным действием, в малых дозах возбуждают аппетит. Благодаря этому свойству некоторые растения, содержащие тиогликозиды, используют в медицине в качестве местных раздражающих и отвлекающих средств при воспалительных процессах и ревматизме. Наиболее жгучим вкусом и сильным раздражающим действием отличается гликозид горчицы — синигрин.

Антрагликозиды, общая характеристика

Антраценопроизводные - большая группа природных соединений, в основе которых лежит ядро антрацена различной степени окисленности (по среднему кольцу - кольцо В).

Распространение.

Растения, содержащие производные антрацена, широко распространены в природе. Они обнаружены в основном в высших растениях (около 100 соединений), найдены в лишайниках, грибах, некоторых насекомых и морских организмах. Растения этой группы встречаются в диком виде и возделываются в совхозах. Они принадлежат к различным семействам: крушиновые (жостер слабительный, крушина ольховидная); гречишные (ревень, щавель конский); бобовые (сенна); лилейные (различные виды алоэ); зверобойные (зверобой продырявленный). Встречаются в других семействах.

Биологическая роль антраценопроизводных.

Точно не установлена. Согласно одной точке зрения, они выполняют функцию защиты от паразитов, согласно другой - играют роль в окислительно-восстановительных процессах растений, а также способствуют накоплению полисахаридов. В корах их содержание увеличивается в период сокодвижения растения, то есть ранней весной; в листьях, траве - в фазе цветения; подземных частях - в фазе осеннего увядания растения; плодах - в период их созревания.

Классификация.

Антраценопроизводные делятся на три основные группы:

1. Мономеры - соединения, в основе которых лежит одно ядро антрацена;

а) Окисленные формы, в основе которых лежит антрахиноновое ядро;

в) Восстановленные формы - производные антранола, антрона, оксиантрона.

2. Димеры - соединения с двумя ядрами антрацена;

3. Конденсированные антраценопроизводные.

Большинство природных соединений антрацена относится к антрахиноновому ряду. Внутри подгруппы соединения разделяются в зависимости от характера и расположения заместителей. Заместителями у антраценопроизводных могут быть гидроксильные и метоксильные группы или метильная группа, которая может быть окислена до спиртовой, альдегидной и кислотной.

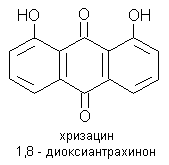

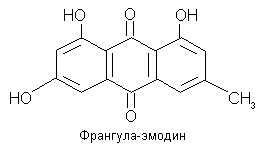

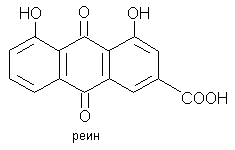

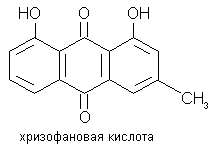

Чаще встречаются производные 1,8-диоксилантрахинона или хризацина.

К ним относятся соединения, названные эмодинами: франгула-эмодин; алоэ-эмодин и другие аналогичные соединения: реин, хризофановая кислота.

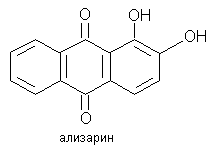

Указанные соединения и их гликоиды содержатся в растениях, обусловливая их слабительное действие. Производные антрахинона, содержащие оксигруппы в а- и b-положениях, содержат ализарин;

Они оказывают нефролитическое действие и применяются для лечения мочекаменной болезни. Восстановленные формы антраценопроизводных очень лабильны, легко окисляются кислородом воздуха до антрахинонов и поэтому изучены меньше. Димеры (бимолекулярные соединения) включают как окисленные, так и восстановленные формы, чаще восстановленные. Восстановленные формы соединены в димеры, как правило, по среднему кольцу в a- и b-положениях. Молекула димерного соединения может быть симметрична, то есть состоять из одинаковых остатков, или несимметрична - из разных. Примером димерного симметричного соединения является эмодин-антрон.

В свежей коре крушины (и живом растении) находится первичный антрагликозид в восстановленной форме - франгуларозид. В листьях кассии содержатся сеннозиды, в корне ревеня - пальмидины. В лекарственном сырье встречается смесь антраценопроизводных. Конденсированные антраценопроизводные выделены из различных видов зверобоя, например гиперицин.

Препарат зверобоя - новоиманин, содержащий конденсированные антраценопроизводные, обладает высокой антибактериальной активностью. Сахарный компонент может быть представлен глюкозой, рамнозой, арабинозой. Большинство антрагликозидов - O-гликозиды. Сахарный компонент может быть присоединен к агликону в a- и b-положениях, например: глюкореин - из разных видов ревеня, щавеля; франгуларозид - из крушины; сеннозиды - из кассии. Обнаружены также С-гликозиды, выделенные из различных видов алоэ.

Способы получения.

Антрагликозиды хорошо растворяются в воде, этаноле и метаноле, поэтому из сырья они выделяются водой, водно-спиртовыми смесями и метанолом.

Физические свойства.

Антраценопроизводные - кристаллические вещества желтого или оранжево-желтого цвета, хорошо растворимы в воде, щелочах и разбавленном спирте; плохо - в хлороформе, ацетоне, эфире. Агликоны их, наоборот, хорошо растворяются в органических растворителях и значительно хуже в воде.

Качественные реакции.

В растениях антраценопроизводные находятся в растворенном состоянии в клеточном соке. Их присутствие легко обнаружить при помощи реакции с NaOH (вишнево-красное или фиолетовое окрашивание - производные антрахинона, желтое окрашивание - производные антранола и антрона) или по характерной оранжевой окраске корней и коры. В листьях сенны и плодах жостера окраска маскируется пигментами (хлорофилл), флавоноидами. Окраска при взаимодействии со щелочью появляется только у окисленных форм антраценопроизводных, а восстановленные формы четкой реакции с NaOH не дают, и для их обнаружения необходимо осуществить предварительное окисление; например, свежесобранная кора крушины дает эту реакцию с NaOH только после предварительной обработки ее пероксидом водорода. Для предварительной реакции готовят 5-10% водное извлечение из измельченного сырья путем кипячения в течение 3-5 мин. Затем раствор охлаждают, фильтруют. К 1-2 мл фильтрата прибавляют 3-5% раствор NaOH или КОН, образуется вишнево-красное (эмодины, хризофановая кислота, реин, реохризин) или фиолетовое (ализарин) окрашивание.

Антраценопроизводные легко возгоняются, на этом основана их микросублимация. Реакцию микровозгонки проводят в сухой пробирке, куда помещают небольшое количество сырья в виде грубого порошка. Нагревают дно пробирки, держа ее в горизонтальном положении. Антраценопроизводные, возгоняясь, образуют желтые пары, которые конденсируются на холодных стенках пробирки в виде желтых кристаллов; раствор NaOH окрашивает их в вишнево-красный цвет.

Заготовка.

Сырье собирают в фазу наибольшего содержания БАВ: кору крушины ранней весной, в период сокодвижения; подземные органы ревеня, щавеля конского - в фазу увядания растения; листья сенны и алоэ с культивируемых растений - 2-3 раза за сезон, по мере развития растений; траву зверобоя - в период массового цветения, срезают цветущие верхушки (длиной 25-30 см) ножом или серпом.

Сушка.

В сушилках при температуре 60°С. Листья сенны, траву зверобоя, кору крушины в хорошую погоду можно сушить в сушилках с естественным обогревом: на чердаках, под навесом с хорошей вентиляцией.

Хранение.

В сухом, хорошо проветриваемом, затененном помещении.

Применение.

В качестве слабительных средств (сенна, крушина ольховидная, жостер, ревень), при заболевании почек и печени (марена красильная), как антисептические, противовоспалительные средства (зверобой продырявленный); щавель конский обладает бактерицидными свойствами, назначается при дизентерии. При многих заболеваниях применяются листья и препараты алоэ.

Сырьевая база.

Источниками сырья служат дикорастущие виды (зверобой продырявленный, крушина ольховидная, крушина слабительная) и культивируемые растения (кассия остролистная, алоэ, ревень, марена красильная). Сырьевая база дикорастущего сырья в стране позволяет удовлетворить потребности химико-фармацевтических заводов и аптечной сети в изготовлении лекарственных препаратов, содержащих производные антрацена. Но при заготовке дикорастущего сырья следует соблюдать охранные мероприятия: оставлять часть растений для возобновления, соблюдать периоды очередности заготовки между административными районами и областями. Кассия остролистная - африканское растение, листья ее вывозят на мировой рынок через порт Александрию. Культура растения освоена в Казахстане и Туркменистане. Алоэ на больших плантациях возделывается в Кобулети (Аджария). Ревень тангутский в диком виде произрастает в Монголии и Китае (Тибет и др.). В настоящее время его промышленные плантации существуют в совхозах Беларуси, на Украине, в окрестностях Новосибирска и Подмосковье.