- •Финансовый анализ

- •Основы финансового анализа

- •Методики финансового анализа

- •Ликвидность. Расчет коэффициентов ликвидности.

- •Быстрая ликвидность

- •Абсолютная ликвидность

- •Показатели финансовой и рыночной устойчивости предприятия

- •Анализ предприятия

- •Прежде чем говорить о коэффициентах, отражающих ликвидность предприятия, полезно будет определить основные понятия, применяемые при анализе ликвидности, а также источники возникновения этого слова.

- •Формула расчета коэффициента текущей ликвидности выглядит так:

- •Формула расчета коэффициента быстрой ликвидности выглядит так:

- •Формула расчета коэффициента абсолютной ликвидности выглядит так:

- •2.8 Оценка коэффициентов финансовой устойчивости

- •2.9 Оценка возможного банкротства

- •Балансовая прибыль

- •3.2 Анализ и оценка коэффициентов деловой активности

- •Расчет и коэффициенты, другие виды

- •Коэффициенты деловой активности.

- •Фондоотдача

- •Оборачиваемость средств в расчетах

- •Оборачиваемость запасов

- •Оборачиваемость кредиторской задолженности

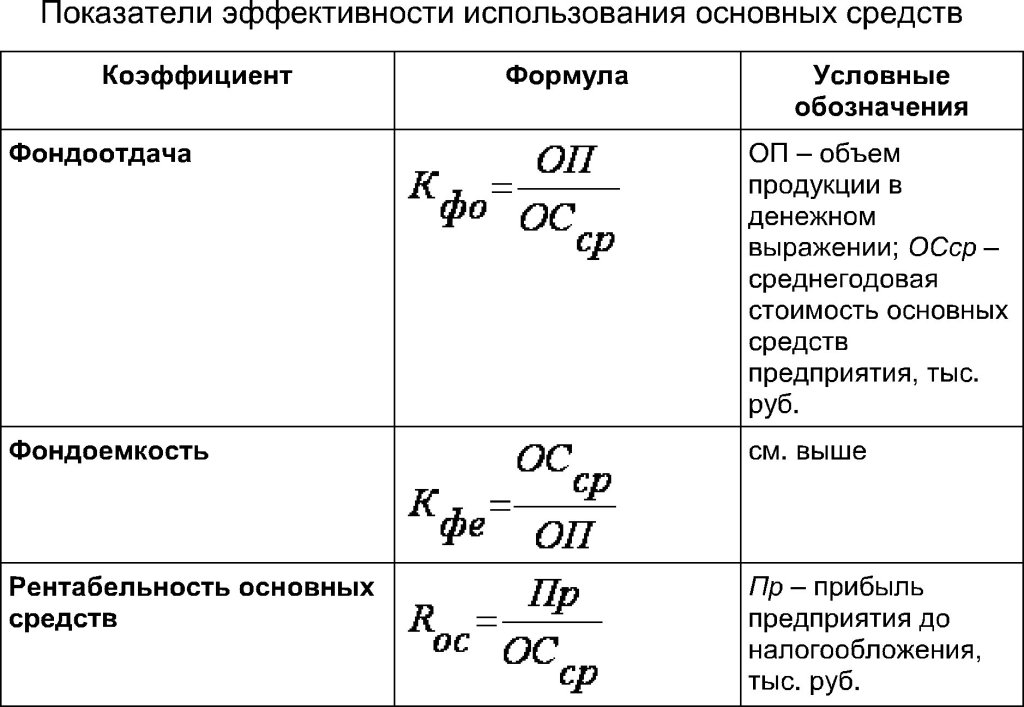

3.2 Анализ и оценка коэффициентов деловой активности

Для оценки деятельности хозяйствующего субъекта используется система показателей. Экономические показатели отражают динамику и противоречия происходящих экономических процессов. Они предназначаются для измерения и оценки сущности экономического явления. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных коэффициентов оборачиваемости.

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (КА) отражает скорость оборота всего капитала. Рост коэффициента означает ускорение кругооборота средств хозяйствующего субъекта.

![]()

Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) активов (КОА) характеризует скорость оборота всех оборотных активов хозяйствующего субъекта. Рост данного показателя характеризуется положительно, если наблюдается рост числа оборотов запасов хозяйствующего субъекта.

![]()

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов (КМОА) определяется как отношение выручки от реализации к средней величине материальных оборотных активов (запасов).

![]()

Этот показатель характеризует число оборотов запасов за анализируемый период. Снижение свидетельствует об относительном увеличении производственных запасов и возможном сокращении производственной и иной деятельности.

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции (КГП) показывает скорость оборота готовой продукции. Его рост означает увеличение спроса, а снижение – затоваривание готовой продукцией вследствие сокращения спроса.

![]()

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КДЗ) характеризует скорость оборота дебиторской задолженности. Рост данного показателя отражает сокращение продаж в кредит, а снижение – увеличение объема коммерческого кредита, предоставляемого покупателям.

![]()

Срок оборота дебиторской задолженности (ОДЗ) или продолжительность одного оборота в днях рассчитывается по формуле:

![]()

Чем быстрее оборачивается дебиторская задолженность, тем меньше период ее погашения, что оценивается положительно.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ККЗ) характеризует расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого хозяйствующему субъекту. Рост показателя означает увеличение скорости оплаты задолженности предприятием, и наоборот.

![]()

Продолжительность

одного оборота кредиторской задолженности

(ОКЗ) – средний срок возврата долгов

предприятием (за исключением обязательств

перед банками и по прочим займам).

![]()

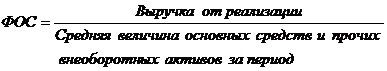

Коэффициент фондоотдачи основных средств и прочих внеоборотных активов (ФОС) показывает величину выручки от реализации, приходящуюся на 1 рубль основных средств и прочих внеоборотных активов.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КСК) показывает скорость оборота собственного капитала, что для акционерных частных предприятий и фирм означает активность средств собственников капитала. Рост данного показателя свидетельствует о повышении уровня продаж. Повышение уровня продаж в значительной мере обеспечивается кредитами, а следовательно, снижает долю собственника в общем капитале хозяйствующего субъекта.

![]()

Таблица 13 – Анализ коэффициентов деловой активности

Показатели |

2006г. |

2007г. |

Абсолютное отклонение, (+, -) |

1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала |

|

|

|

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) активов |

|

|

|

3. Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов |

|

|

|

4. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции |

|

|

|

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности |

|

|

|

6. Срок оборота дебиторской задолженности |

|

|

|

7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности |

|

|

|

8. Срок оборота кредиторской задолженности |

|

|

|

9. Коэффициент фондоотдачи основных средств и прочих внеоборотных активов |

|

|

|

10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала |

|

|

|

Коэффициент ликвидности :

Таблица 1 Группировка предприятий по критериям оценки финансового состояния

Показатель |

Границы классов согласно критериям |

|||||

I класс, бал |

II класс, бал |

III класс, бал |

IV класс, бал |

V класс, бал |

VI класс, бал |

|

Коэффициент абсолютной ликвидности |

0,25 и выше - 20 |

0,2 - 16 |

0,15-12 |

0,1-8 |

0,05-4 |

Менее 0,05 - 0 |

Коэффициент быстрой ликвидности |

1,0 и выше - 18 |

0,9 - 15 |

0,8 - 12 |

0,7 - 9 |

0,6 - 6 |

Менее 0,5 - 0 |

Коэффициент мгновенной ликвидности |

2,0 и выше - 16,5 |

1,9-1,7 - 15-12 |

1,6-1,4 - 10,5-7,5 |

1,3-1,1 - 6-3 |

1,0 - 1,5 |

Менее 1,0 - 0 |

Коэффициент финансовой независимости |

0,6 и выше - 17 |

0,59-0,54 - 15-12 |

0,53-0,43 - 11,4-7,4 |

0,42-0,41 - 6,6-1,8 |

0,4 - 1 |

Менее 0,4- 0 |

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |

0,5 и выше - 15 |

0,4 -12 |

0,3 - 9 |

0,2 - 6 |

0,1-3 |

Менее 0,1 - 0 |

Коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом |

1,0 и выше - 15 |

0,9 - 12 |

0,8 - 9,0 |

0,7 - 6 |

0,6-3 |

Менее 0,5 - 0 |

Минимальное значение границы |

100 |

85-64 |

63,9 - 56,9 |

41,6 - 28,3 |

18 |

- |

I класс - предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости;

II класс - предприятия демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные;

III класс - проблемные предприятия;

IV класс - предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению;

V класс - предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.

В действительности же, попытки прогнозировать возможный коллапс предприятия предпринимались раньше. Еще в 20-30-х годах прошлого века Уильмом Лоу (William Н. Lough), Рэймондом Смитом (Raymond F. Smith), Артуром Винакором (Arthur Н. Winakor) и Полом Фитцпатриком (Poul J. Fitzpatrick) проводились исследования направленные на определение эффективных инструментов прогнозирования банкротства.

Первые серьезные попытки разработать эффективную методику прогнозирования банкротства относятся к 60-м годам и связаны с развитием компьютерной техники.

Все методы прогнозирования опираются на некоторые предположения. Наиболее обычным является предположение стабильности: «если существующие тенденции и связи сохранятся», «если не произойдет ничего необычного». Таким образом, все методы прогнозирования, в том числе и в экономике, нацелены на поиск ретроспективных тенденций и связей. При прогнозировании банкротства этот поиск осуществляется путем сопоставления ретроспективной информации обанкротившихся и избежавших банкротства предприятий.

Показатели финансовой и рыночной устойчивости предприятия

Коэффициент автономии

Коэффициент капитализации

Коэффициент капитализации, или коэффициент соотношения привлеченных (заемных) и собственных средств (источников). Он представляет собой отношение всего привлеченного капитала к собственному и определяется по следующей формуле:

Привлеченный капитал (сумма итогов второго и третьего разделов пассива баланса «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства») / cобственный капитал (итог первого раздела пассива «Капитал и резервы»).

Этот коэффициент дает представление о том, каких источников средств у организации больше — привлеченных (заемных) или собственных. Чем больше данный коэффициент превышает единицу, тем больше зависимость организации от заемных источников средств. Критическое значение данного показателя составляет 0,7, Если коэффициент превышает эту величину, то финансовая устойчивость организации представляется сомнительной.

Коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала (собственных средств) исчисляют по следующей формуле:

Собственные оборотные средства (итог первого раздела пассива баланса «Капитал и резервы» минус итог первого раздела актива «Внеоборотные активы») делить на cобственный капитал (итог первого раздела пассива баланса «Капитал и резервы»).

Этот коэффициент показывает, какая часть собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать этими средствами. Нормативное значение коэффициента маневренности составляет 0,2 — 0,5.

Коэффициент финансовой устойчивости выражает удельный вес тех источников финансирования, которые данная организация может использовать в своей деятельности длительное время, привлеченных для финансирования активов данной организации наряду с собственными средствами.

Коэффициент финансовой устойчивости исчисляется по следующей формуле:

Собственный капитал прибавить долгосрочные кредиты и займы делить на валюту (итог) баланса.

Если у данной организации отсутствуют долгосрочные заемные источники средств, то величина коэффициента финансовой устойчивости будет совпадать с коэффициентом автономии (финансовой независимости).

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности организации финансируется за счет собственных источников средств, а какая — за счет заемных. Этот показатель исчисляется по следующей формуле:

Собственный капитал делить на заемный капитал.

Значительное уменьшение величины этого показателя свидетельствует о возможной неплатежеспособности организации, так как большая часть ее имущества сформирована за счет заемных источников средств.

Коэффициент заемных средств (коэффициент концентрации привлеченного капитала) показывает удельный вес кредитов, займов и кредиторской задолженности в общей сумме источников имущества организации. Величина этого показателя не должна быть более 0,3.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает соотношение между долгосрочными пассивами (обязательствами) и долгосрочными (внеоборотными) активами:

Долгосрочные обязательства (второй раздел пассива баланса) Внеоборотные активы (первый раздел актива баланса)

Следующий показатель — коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств — определяется так:

Долгосрочные обязательства (итог второго раздела пассива баланса) делить на Долгосрочные обязательства + собственный капитал (сумма итогов первого и второго разделов пассива баланса).

Этот коэффициент характеризует удельный вес долгосрочных источников средств в общей сумме постоянных пассивов организации.

Коэффициент структуры привлеченного капитала выражает долю долгосрочных пассивов в общей сумме привлеченных (заемных) источников средств:

Долгосрочные обязательства (итог второго раздела пассива баланса) делить на привлеченный капитал (сумма итогов второго и третьего разделов пассива баланса).

Коэффициент покрытия инвестиций характеризует долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме активов организации:

Долгосрочные обязательства (второй раздел пассива) прибавить собственный капитал (первый раздел пассива) делить на валюту (итог) баланса.

В западной практике принято считать, что нормативное значение этого коэффициента составляет 0,9, критическим признается его снижение до 0,75.

В финансовом анализе часто находит применение уже рассмотренный коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, показывающий, какая часть оборотных активов организации была сформирована за счет собственных источников средств.

Нормативное значение этого показателя должно составлять не менее 0,1.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами показывает, в какой степени запасы товарно-материальных ценностей сформированы за счет собственных источников и не нуждаются в привлечении заемных. Этот показатель определяется по следующей формуле:

Собственные источники средств минус внеоборотные активы делить на материально-производственные запасы(из второго раздела актива).

Нормативное значение этого показателя должно составлять не менее 0,5. Другим показателем, характеризующим состояние оборотных активов, является коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств. Он, по существу, является обратным по отношению к предыдущему показателю:

Нормативное значение этого коэффициента — больше единицы, а с учетом нормативного значения предыдущего показателя не должно превышать двух.

Важным показателем является коэффициент маневренности функционального капитала (собственных оборотных средств). Он может быть определен по следующей формуле:

Денежные средства прибавить краткосрочные финансовые вложения делить на собственные источники средств минус внеоборотные активы.

Этот показатель характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг, то есть в форме оборотных активов, обладающих максимальной ликвидностью. У нормально работающей организации данный показатель варьируется в пределах от нуля до единицы.

Индекс постоянного актива (коэффициент соотношения внеоборотных и собственных средств) — это коэффициент, выражающий долю внеоборотных активов, покрываемых источниками собственных средств. Он определяется по формуле:

Внеоборотные активы делить на собственные источники средств.

Примерное значение этого показателя составляет 0,5 — 0,8. Важным показателем финансовой устойчивости является коэффициент реальной стоимости имущества. Этот показатель определяет, какую долю в стоимости имущества организации составляют средства производства. Он исчисляется по следующей формуле:

Суммарная стоимость основных средств, сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенного производства делить на общую стоимость имущества организации (валюта баланса).

Все компоненты, включенные в числитель данной формулы, представляют собой средства производства, необходимые для осуществления основной деятельности организации, т.е. ее производственный потенциал. Поэтому данный коэффициент отражает долю в составе активов того имущества, которое обеспечивает основную деятельность организации (т.е. выпуск продукции, производство работ, оказание услуг).

Нормальным считается такое значение данного показателя, когда реальная стоимость имущества составляет более половины общей стоимости активов.

Показателем, выражающим финансовую устойчивость организации, является также коэффициент соотношения оборотных (текущих) активов и недвижимого имущества. Он исчисляется по следующей формуле:

Оборотные активы (второй раздел актива баланса) делить на недвижимое имущество (из первого раздела актива баланса).

В качестве минимального нормативного значения этого показателя может быть взята величина 0,5. Более высокое его значение свидетельствует о повышении производственных возможностей данной организации.

Показателем финансовой устойчивости является также коэффициент устойчивости экономического роста, исчисляемый по следующей формуле:

Чистая прибыль минус дивиденды, выплаченные акционерам делить на cобственный капитал.

Этот показатель характеризует стабильность получения прибыли, остающейся в организации на ее развитие и создание резервов.

Кроме того, определяется коэффициент чистой выручки по следующей формуле:

Чистая прибыль плюс амортизационные отчисления делить на выручка от реализации продукции, работ, услуг.

Этот показатель выражает удельный вес той части выручки, которая остается в распоряжении данной организации (т.е. чистой прибыли и амортизационных отчислений).

Важным этапом анализа финансовой устойчивости организации является оценка ее кредитоспособности. Под кредитоспособностью понимают имеющиеся у организации возможности своевременного погашения (возврата) полученных кредитов и займов, а также уплаты процентов за пользование ими в установленные сроки.

Кредитоспособность организаций-ссудозаемщиков определяется по ряду показателей: ликвидность организации, удельный вес собственного капитала (собственных источников средств), рентабельность.

В зависимости от значений этих показателей и отрасли, к которой относится данная организация, последняя может быть отнесена к одному из следующих типов:

тип кредитоспособных организаций, у которых высокий уровень ликвидности и обеспеченности собственными средствами;

тип организаций, у которых имеет место достаточная степень надежности;

тип некредитоспособных организаций, имеющих неликвидные балансы или низкую обеспеченность собственными средствами.

Для оценки кредитоспособности организации-ссудозаемщика вначале следует провести анализ ее финансового состояния. После этого и принятия решения о возможности предоставления организации кредита рассчитывается коэффициент чистой выручки, выражающий долю прибыли и амортизационных отчислений в каждом рубле выручки от реализации продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость). Полученное значение этого показателя можно распространить на предполагаемое поступление выручки в будущем. Это позволит определить возможный срок погашения кредитов и займов, так как числитель этого коэффициента, то есть прибыль и амортизация, представляет собой величину потенциального источника погашения кредитов и займов.

При заключении между банком и организацией кредитного договора определяется наращенная сумма долга, включающая в себя сумму выдаваемого кредита и проценты за пользование им. Наращенная сумма долга определяется по следующей формуле:

Где S — наращенная сумма долга; Р — сумма кредита;

(1 + n· i) — множитель наращения; n — срок, на который выдается кредит; i — ставка процента за кредит.

Наращенная сумма долга (S) должна быть обеспечена величиной источника погашения кредита (Rn) за тот срок, на который выдается кредит. Следовательно, если Rn>S, то организация-ссудозаемщик является кредитоспособной. Если же величина Rn недостаточна для погашения наращенной суммы долга, то есть Rn<S, организация-ссудозаемщик является некредитоспособной. В этом случае банк может снизить запрашиваемую сумму кредита, изменить ставку процента за кредит или срок погашения ссуды, чтобы соблюдалось равенство между наращенной суммой долга и величиной источника погашения кредита: S = Rn.

Наряду с оценкой кредитоспособности организации необходимо также анализировать эффективность использования кредита, которая выражается следующими основными показателями: объемом реализованной продукции в расчете на 1 рубль средней задолженности по ссудам, а также оборачиваемостью кредитов в днях. Сравнивая эти показатели в динамике за несколько периодов, можно констатировать повышение эффективности использования кредита, если объем реализованной продукции в расчете на 1 рубль средней задолженности по ссудам увеличивается, а оборачиваемость кредитов в днях ускоряется.

В основном, данное правило используется для оценки деловой эффективности основной деятельности оцениваемого предприятия.

«Золотое правило» экономики предприятия – сравниваются между собой три показателя за два или более периода:

темп изменения прибыли;

темп изменения выручки от реализации;

темп изменения активов.

При этом предприятие признается эффективно функционирующим (как говорят, соблюдается «золотое правило»), если одновременно соблюдаются следующие условия:

темп изменения прибыли выше 100% (т.е. наблюдается прирост);

темп роста прибыли выше темпа увеличения выручки;

темпа увеличения выручки выше темпа прироста активов.

Именно такое соотношение означает, что:

экономический потенциал предприятия увеличивается (рост активов);

объем реализации возрастает опережающими темпами, т.е., активы используются все более эффективно;

прибыль растет быстрее, чем выручка, что говорит об относительном снижении издержек.

Необходимо отметить, что в отдельных случаях (активное инвестирование, освоение новых сфер деятельности) «золотое правило» может в краткосрочном периоде не выполняться, однако, это еще не означает, что в долгосрочном периоде предприятие действует неэффективно.

Рентабельность и ее виды: формулы и расчет

В общем-то, стоит отметить, что, занимаясь определенной хозяйственной деятельностью, следует всегда анализировать ее результаты, эффективность затраченных усилий (прям как по принципу Парето) и делать соответствующие выводы о перспективах развития и именно поэтому, знать, что такое рентабельность необходимо, если вы так или иначе связана с анализом деятельности предприятия. В этой статье будут представлены виды рентабельности, мы поговорим о ее показателях, сделаем необходимые расчеты и поймем, как использовать результаты формул при анализе деятельности хозяйственного субъекта.

Понятие «рентабельность»

Рентабельность предприятия (бизнеса) – это показатель, характеризующий доходность его деятельности, или, другими словами, показатель экономической эффективности. В определенной степени этот параметр показывает, насколько эффективно компания использует имеющиеся в ее распоряжении экономические, природные, денежные и трудовые ресурсы. Если это некоммерческая структура, то можно сказать, что рентабельность – это и есть эффективность ее работы, для коммерческих же подразделений более важны точные количественные характеристики. Можно сравнить рентаб-сть с показателем КПД, то есть соотношением понесенных затрат и полученной в итоге прибылью (то есть, упрощенно, соотношение расходов и доходов). Если бизнес по итогам отчетного периода дает прибыль, то такой бизнес можно назвать рентабельным.

Виды

Поскольку показатели эффективности традиционно различаются в зависимости от вида бизнеса, то стоит говорить о разных видах рентабельности. Также стоит заметить, что при расчете разных видов рентаб-сти используются разные коэффициенты и, следовательно, формулы будут весьма отличаться. Мы можем говорить о следующих видах рентабельности:

Общая рентабельность активов (оборотных и внеоборотных) – характеристика, показывающая, какие денежные средства были привлечены компанией для получения прибыли в 1 рубль. Ее оценку можно провести исходя из соотношения прибыли до уплаты налогов и средней величины стоимости всех активов компании за конкретный промежуток времени (возьмем, к примеру, год). Другими словами, это способность активов компании (про пассивы и активы подробнее тут) создавать прибыль. Если мы говорим о рентаб-сти формирования самих активов компании, то в данном случае нам необходимо вычислить ее путем деления прибыли компании (опять же до уплаты налогов) на среднюю стоимость привлеченных активов опять же за конкретный промежуток времени (к примеру, год).

Рентабельность продукции (товара) – соотношение между прибылью от продажи товара и средствами, затраченными на его изготовление (производство). Показатель характеризует насколько выгодным является производство того или иного товара или услуги.

Рентабельность производства – экономический показатель, характеризующий целесообразность того или иного вида бизнеса. В данном случае мы говорим о соотношении между затратами производства и полученной в итоге чистой прибылью. Как уже упоминалось выше, рентабельным является производства с положительным балансом прибыли и затрат. К мерам увеличения рентабельности производства стоит отнести снижение себестоимости продукта и повышение качества производства.