- •Функции резистивных сосудов в регуляции гемодинамики,(опс, определение, значение, отличие опс от упс у детей) и регионарной гемодинамики

- •Механизмы движения кр по венам

- •Микроциркуляторное русло

- •Механизмы регуляции сосудистого тонуса

- •Механизмы и регионарные особенности базального тонуса сосудов,ауторегуляции и функц гиперемии.

- •Прямые методы измерения ад9методика записи ад, волны 1,2,3 порядка)

- •31. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система, ее значение.

- •Классификация сосудодвигательных нервов, их физиологическая характеристика.

- •33.Бульбарные механизмы регуляции тонуса сосудов. Сосудодвигательный центр.

- •34. Механизмы средней продолжительности регуляции артериального давления, их характеристики и значение.

Автоматизм - способность к возбуждению без наличия раздражителя. Выделяют три узла автоматии:1)Синоатриальный узел- является водителем ритма в норме,2) Атриовентрикулярный узел- в норме этот узел не генерирует спонтанные потенциалы действия,3)волокна Пуркинье- это конечная часть пучка Гиса, по ним возбуждение проходит быстро. В синоатриальном узле находятся P-клетки- они способны генерировать медленную диастолическую деполяризацию.

Возбуждение миокарда зарождается в синоатриальном узле - водитель ритма первого порядка, далее распространяется на мускулатуру предсердий с последующим возбуждением атриовентрикулярного узла, который является водителем ритма второго порядка. При переходе возбуждения на атриовентрикулярный узел имеет место так называемая атриовентрикулярная задержка. Задержка- нужна для того, чтобы сокращались предсердия и желудочки. Волна возбуждения последовательно охватывает различные отделы сердца в направлении от правого предсердия к верхушке. Наличие заряда на мембране здесь также обеспечивается разностью концентраций ионов калия и натрия возле ее внешней и внутренней поверхности и избирательной проницаемостью мембраны для этих ионов. В покое мембрана кардиомиоцитов проницаема для ионов калия и почти непроницаема для натрия. В результате диффузии ионы калия выходят из клетки и создают положительный заряд на ее поверхности. Внутренняя сторона мембраны становится электроотрицательной по отношению к наружной.

Особенностью проводящей системы сердца является способность каждой клетки самостоятельно генерировать возбуждения. В обычных условиях автоматия всех нижерасположенных участков проводящей системы подавляется более частыми импульсами, поступающими из синусно-предсердного узла. В случае поражения и выхода из строя синусно-предсердного узла водителем ритма может стать предсердно-желудочковый узел. Импульсы при этом будут возникать с частотой 40-50 в минуту. Если окажется выключенным и этот узел, водителем ритма могут стать волокна предсердно-желудочкового пучка (пучок Гиса). Частота сердечных сокращений в этом случае не превысит 30-40 в минуту. Если выйдут из строя и эти водители ритма, то процесс возбуждения спонтанно может возникнуть в клетках волокон Пуркинье. Ритм сердца при этом будет очень редким - примерно 20 в минуту.

Закон градиента автоматизма- степень автоматии тем выше, чем ближе расположен участок проводящей системы к синоатриальному узлу.

Проводящая система состоит-1)Синусовый узел-он состоит из P-клеток(генерируют импульсы возбуждения) и Т-клеток(проводят импульсы от синусового узла к предсердиям).2)Атриовентрикулярный узел, он состоит из Р-клеток и Т-клеток. 3)пучок Гиса.

Особенностью проводящей системы сердца является способность каждой клетки самостоятельно генерировать возбуждение. Возникнув в синусно-предсердном узле, возбуждение распространяется по предсердиям, достигая предсердно-желудочкового (атриовентрикулярного) узла. В предсердно-желудочковом узле благодаря небольшой толщине его мышечных волокон и особому способу их соединения возникает некоторая задержка проведения возбуждения. Вследствие задержки возбуждение доходит до предсердно-желудочкового пучка и сердечных проводящих миоцитов (волокна Пуркинье) лишь после того, как мускулатура предсердий успевает сократиться и перекачать кровь из предсердий в желудочки. Скорость распространения возбуждения в предсердно-желудочковом пучке и в диффузно расположенных сердечных проводящих миоцитах достигает 4,5—5 м/с, что в 5 раз больше скорости распространения возбуждения по рабочему миокарду. Благодаря этому клетки миокарда желудочков вовлекаются в сокращение почти одновременно, т. е. синхронно. Если бы возбуждение проводилось не через предсердно-желудочковый пучок, а по клеткам рабочего миокарда, т. е. диффузно, то период асинхронного сокращения продолжался бы значительно дольше, клетки миокарда вовлекались в сокращение не одновременно, а постепенно и желудочки потеряли бы до 50% своей мощности. Таким образом, наличие проводящей системы обеспечивает ряд важных физиологических особенностей сердца: 1) ритмическую генерацию импульсов (потенциалов действия); 2) необходимую последовательность (координацию) сокращений предсердий и желудочков; 3) синхронное вовлечение в процесс сокращения клеток миокарда желудочков (что увеличивает эффективность систолы).

Потенциал действиямиокардиоцитов имеет 5 фаз-1)нулевая фаза- фаза быстрой деполяризации,2)1фаза- фаза быстрой начальной реполяризации,3)2 фаза-плато,4)3фаза-фаза конечной реполяризации,5)4 фаза-покой. В миокардиоцитах предсердий и желудочков существует быстрые натриевые каналы, которые блокируются тетродотоксином. Медленные натрий-кальциевые каналы блокируются- ионами марганца, кобальта. В 0-фазу открываются натриевые каналы. Натриевые каналы инактивируются. В период инактивации,миокардиоцит остается невозбудимым. Далее открываются медленные натрий-кальциевые каналы, их открытое состояние сохраняется долго ,т.к. у них нет инактивации. 1 фаза- в клетку входят ионы хлора. 2 фаза- в клетку входят ионы натрия и кальция по медленным каналам, одновременно открываются калиевые каналы и ионы калия покидают миокардиоцит. 3 фаза- поток выходящих катионов калия становится заметно сильнее, чем поток входящих, т.к. медленные каналы закрываются. 4фаза-поток калия из клетки прекращается.

Экстрасистола- внеочередное сокращение сердца. Экстрасистола обусловлена возбуждением миокардиоцитов. Она может появляться редко или непрерывно. Три экстрасистолы подряд и более расценивают как эпизод неустойчивой тахикардии. Дальше я не знаю что писать.

Сердечный цикл- принятие крови и ее выталкивание. В норме сердце совершает 70 ударов за 1 минуту, один сердечный цикл длится 0,8 секунд. Сердечный цикл состоит из систолы и диастолы. Систола предсердий начинается при распространение возбуждения от синоатриального узла по миокардиацитам предсердий, в результате сжимаются устья вен, повышается внутрипредсердное давление, и кровь изгоняется в желудочки. Систола желудочков состоит из периода напряжения и изгнания. Период напряжения необходим , чтобы повысить давление внутри желудочка, чтобы закрался атривентрикулярный клапан. Открываются полулунные клапаны, происходит изгнание крови.

Диастола желудочков. Снижается давление внутри желудочков, полулунные клапаны закрываются. Давление снижается до 0, открывается антриовентрикулярный клапан, желудочки наполняются кровью. И в завершение наступает систола. Можете нарисовать его рисунок с сердцем ,где время и клапаны нарисованы))

8.Звуковые проявления нормальной сердечной деятельности называют тонами сердца. Возникает I тон в момент захлопывания атриовентрикулярных клапанов в период напряжения и обусловлен колебаниями их створок, сухожильных нитей и стенок желудочков. Основную роль в его происхождении играет митральный клапан. Второй тон более высокий, громкий и короткий (0,07-0,1 сек.). Он совпадает с диастолой желудочков и называется диастолическим. Его возникновение обусловлено колебаниями аортального и пульмонального клапанов в момент их закрывания, т.е. конце протодиастолического периода .

Простейшим методом исследования звуковых проявлений является аускультация - выслушивание с помощью стетоскопа или фонендоскопа. Обычно можно выслушать 2 тона: I-й и II-й.

Первый тон глухой, низкий и продолжительный (0,12-0,16 сек.). Он совпадает с систолой желудочков и называется систолическим.

Появление третьего тона связано с растяжением стенки левого желудочка в фазу его быстрого пассивного заполнении кровью . Четвертый тон обусловлен ускоренным движением крови в левый желудочек при систоле предсердий. Поэтому он совпадает с пресистолическим периодом. Эти тоны лучше слышны на верхушке сердца. Их появление у взрослых чаще связано с патологическими изменениями в сердце.

9.Основным кровообращением плода является хориальное, представленное сосудами пуповины. Хориальное (плацентарное) кровообращение начинает обеспечивать газообмен плода уже с конца 3 – начала 4-й недели внутриутробного развития. Капиллярная сеть хориальных ворсинок плаценты сливается в главный ствол – пупочную вену, проходящую в составе пупочного канатика и несущую оксигенированную и богатую питательными веществами кровь. В теле плода пупочная вена направляется к печени и перед вхождением в печень через широкий и короткий венозный (аранциев) проток отдает существенную часть крови в нижнюю полую вену, а затем соединяется со сравнительно плохо развитой воротной веной. Пройдя через печень, эта кровь поступает в нижнюю полую вену по системе возвратных печеночных вен. Смешанная в нижней полой вене кровь поступает в правое предсердие. Сюда же поступает и чисто венозная кровь из верхней полой вены, оттекающая от краниальных областей тела. Вместе с тем строение этой части сердца плода таково, что здесь полного смешения двух потоков крови не происходит. Кровь из верхней полой вены направляется преимущественно через правое венозное отверстие в правый желудочек и легочную артерию, где раздваивается на два потока, один из которых (меньший) проходит через легкие, а другой (больший) через артериальный боталлов проток попадает в аорту и распределяется между нижними сегментами тела плода.

Кровь, поступившая в правое предсердие из нижней полой вены, попадает преимущественно в широко зияющее овальное окно и затем в левое предсердие, где она смешивается с небольшим количеством венозной крови, прошедшей через легкие, и поступает в аорту до места впадения артериального протока, обеспечивая лучшую оксигенацию и трофику головного мозга, венечных сосудов и всей верхней половины тела. Кровь нисходящей аорты, отдавшая кислород, по пупочным артериям возвращается в капиллярную сеть хориальных ворсинок плаценты. Таким образом функционирует система кровообращения, представляющая собой замкнутый круг, обособленный от системы кровообращения матери, и действующая исключительно за счет сократительной способности сердца плода. Жизнеспособность плода зависит от снабжения его кислородом и выведения углекислоты через плаценту в материнский круг кровообращения. Пупочная вена доносит оксигенированную кровь только до нижней полой и воротной вен. Все органы плода получают только смешанную кровь.

10.Чем больше мышца сердца растягивается в диастолу, тем сильнее ее сокращение в период систолы. Следовательно, чем больше крови поступает в камеры сердца в диастолу, тем сильнее сокращение мышцы и количество выбрасываемой крови в систолу.. Однако закон Старлинга соблюдается лишь при умеренном растяжении сердечной мышцы.

Этот механизм служит для согласования систолических объёмов кровотока правого и левого сердца. Их систолический объём кровотока может изменяться от сокращения к сокращению. Вместе с тем, общий объём крови, перекачиваемой сердцем в единицу времени (объёмная скорость кровотока сердца) должен быть одинаковым. Если систолический объём кровотока левого сердца во время какого-либо сокращения будет повышенным из-за значительного конечно-диастолического давления или объёма, то при следующем сокращении ударный объём уменьшится и будет таким же, как и выброс правого сердца.

Установлена ультраструктурная основа этого закона, заключающаяся в том, что количество актомиозиновых мостиков является максимальным при растяжении каждого саркомера до 2,2 мкм.

Увеличение силы сокращений сердца наблюдается при увеличении объема циркулирующей крови всего на 1%

11.Термином «гомеометрическая регуляция» обозначают миогенные механизмы, для реализации которых не имеет значения степень конечно-диастолического растяжения волокон миокарда. Среди них наиболее важным является зависимость силы сокращения сердца от давления в аорте (эффект Анрепа) и хроно-инотропная зависимость. Этот эффект состоит в том, что при увеличении давления «на выходе» из сердца сила и скорость сердечных сокращений возрастают, что позволяет сердцу преодолевать возросшее сопротивление в аорте и поддерживать оптимальным сердечный выброс.

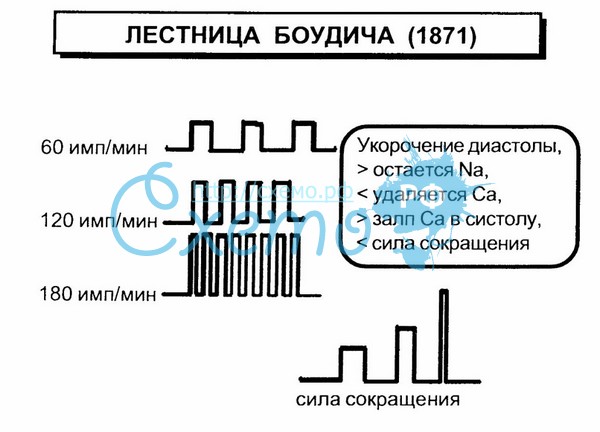

Другим проявлением гомеометрической регуляции является лестница Боудича. Раздражая электрическим током полоску сердца лягушки, утратившую способность к автоматизму, автор обнаружил, что каждое последующее сокращение в ответ на стимулы одной амплитуды выше по амплитуде предыдущего.

12.Закон "всё или ничего". Поперечно-полосатая скелетная мышца увеличивает амплитуду сокращений с увеличением силы раздражителя. Для сердечной мышцы такой зависимоти нет. Она сокращается по принципу "всё или ничего". При действии подпорогового раздражителя - нет видимой реакции. При действии порогового раздражителя сердечная мышца реагирует максимально, и при дальнейшем увеличении силы ответная реакция не меняется.

Механизм: сердечная мышца - функциональный синцитий, за счёт высокой скорости проведения все миоциты реагируют одновременно. При действии подпорогового раздражителя возникает локальное возбуждение. При действии порогового раздражителя - максимальная ответная реакция. Амплитуда сокращений зависит от интенсивности обменных процессов, влияния нервных и гуморальных факторов. Реакция сердца является максимальной для данного сердца в данный момент.

13.Электрокардиография - метод регистрации электрических явлений, возникающих в сердце во время сердечного цикла.По показателям ЭКГ можно судить об автоматии, возбудимости, сократимости и проводимости сердечной мышцы. Особенности автоматии сердца проявляются в изменениях частоты и ритма зубцов ЭКГ, характер возбудимости и сократимости — в динамике ритма и высоте зубцов, а особенности проводимости — в продолжительности интервалов.

Для регистрации ЭКГ используются специальные приборы - электрокардиографы, которые усиливают потенциалы сердца и осуществляют их чернильную или тепловую запись.Для регистрации ЭКГ у человека применяют 3 стандартных отведения, при этом электроды накладывают на поверхность конечностей: I — правая рука-левая рука, II —правая рука-левая нога, III—левая рука-левая нога. Помимо стандартных применяют однополюсные грудные отведения и усиленные отведения от конечностей.

При анализе ЭКГ определяют величину зубцов в милливольтах и длину интервалов между ними в долях секунды. В каждом сердечном цикле различают зубцы Р, Q, R, S,T. Зубец Р отражает возбуждение предсердий, интервал P-Q — время проведения возбуждения от предсердия к желудочкам. Комплекс зубцов QRS характеризует возбуждение желудочков, а интервал S-T и зубец Т — процессы восстановления в желудочках, т. е. их реполяризацию. Интервал Q-T, называемый электрической систолой, отражает распространение электрических процессов в миокраде, т. е. его возбуждение. Время возбуждения миокарда зависит от продолжительности сердечного цикла, которую удобнее всего определять по интервалу R-R

Основные особенности ЭКГ у детей:

чем ребенок младше, тем в большей степени преобладает правый желудочек; 2) чем младше ребенок, тем короче интервалы ЭКГ; 3) из-за больших размеров предсердий наблюдается высокий зубец Р; 4) чем младше ребенок, тем в большем числе грудных отведений имеется отрицательный зубец Т; 5) миграция источника ритма в пределах предсердий; 6) альтернация зубцов желудочкового комплекса; 7) неполная блокада правой ножки пучка Гиса; 8) синусовая и дыхательная аритмии; 9) глубокий зубец Q в III стандартном отведении, грудных отведениях.

14.Симпатические нервы противоположным образом воздействуют на сердечную деятельность. Они оказывают положительноехронотропное, инотропное, батмотропное и дромотропное влияния. Медиатор симпатических нервов норадреналин взаимодействует с 1-адренорецепторами мембраны кардиомиоцитов. Происходит ее деполяризация, а в результате ускоряется медленная диастолическая деполяризация в Р-клетках синоатриального узла, увеличиваются амплитуда и длительность генерируемых ПД, возрастает возбудимость клеток проводящей системы. Вследствие этого повышаются возбудимость, автоматия, проводимость и сила сокращений сердечной мышцы. Тонус симпатических центров регуляции сердечной деятельности выражен значительно слабее, чем парасимпатических.

15. Влияние раздражения парасимпатической нервной системы на деятельность сердца (4 эффекта, значение каждого).

Инотропного отрицательного влияния у млекопитающих нет. батмо- и дромотропный отрицательный - увеличение задержки в атриовентрикулярном узле. Отрицательное хронотропное влияние - за счёт взаимодействия ацетилхолина с М-холинорецепторами синусно-предсердного узла. В результате открываются калиевые каналы (повышается проницаемость для К+), в результате уменьшается скорость медленной диастолической деполяризации , в итоге уменьшается количество сокращений в минуту (за счёт увеличения продолжительности действия потенциала действия).

16.Тонус симпатических и парасимпатических нервных центров (доказательство, механизмы формирования, тонус парасимпатических и симпатических нервных центров в покое и при физической и эмоциональной нагрузке, значения изменений).

Тонус вагуса-постоянное тормозное влияния n.vagus на сердце в состоянии покоя. Доказательство - если перерезать на шее собаки оба блуждающие нервы, резко увеличится число сердечных сокращений. Это происходит вследствие отключения тормозных влияний. Тонус вагуса происходит при постоянной афферентной нагрузке всех отделов сердца. Главная рефлексогенная зона для вагуса – барорецепторы в дуге аорты и каротидном синусе. Тонус симпатики-при эмоциональной и физической нагрузке. Доказательство -благодаря тонусу «центров» симпатичных сосудосуживающих нервов гладкие мышцы сосудов находятся в состоянии некоторого сокращения. Снижение тонуса этих «центров», нарушение его с помощью фармакологических препаратов или хирургического вмешательства приводит пассивное расширение сосудов. Тонус вегетативных «центров» поддерживается за счет постоянного воздействия афферентных сигналов, поступающих от висцеральных и соматических рецепторов, а также различных компонентов крови и цереброспинальной жидкости. Природа тонической активности -не исключается и существование собственных водителей ритма — пейсмекеров, локализованных в основном в продолговатом мозге. В пользу такой точки зрения свидетельствует возникновение тахикардии после денервации каротидного синуса или области дуги аорты, а также исчезновение разрядов в сердечных веточках блуждающего нерва при снижении артериального давления.

17. Гуморальная регуляция.

Медиаторы- АХ – парасимпат. –тормозное действие; адреналин, норадреналин – «+»хроно- и инотропный эффекты;

Дофамин –как и адреналин;

Кортикостероиды, ангиотензин,серотонин – «+» инотропный эффект;

Глюкагон – «+» ино- и хронотропный эффекты;

Т3,т4 – «+» хронотропный эффект;

Аденозин – расширяет коронарные сосуды, ↑ коронарный кровоток в 6 раз, «+» ино- и хронотропный эффекты;

Са2+ - ↑ силу сокращения, ↑ возбудимость, но если много – остановка сердца в систоле;

К+ -при повышении - ↓ МП, ↑ скорость проведения возбуждения, ↑ проницаемость для этих ионов; ↑ возбудимость, если слишком много – остановка сердца в диастоле, если К+↓- возможна экстарасистолия;

Na-уретический гормон – расслабляет гладкомышечные клетки мелких сосудов, ↑диурез, выдел. Na с мочой, ↓ ОЦК, ↓секрецию ренина, ↓ эффекты ангиотензина II и альдостерона, ↓ АД;

Вазопрессин – влияет только при большом изменении ОЦК;

Пермессивное действие гомонов – кортизол+адреналин;

Лактат – только при лактатемии;

↓ рН, ↓О2 - ↓ сердечную деятельность; ↑ рН, О2 - ↑ сердечную деятельность.

18. сопряженные и собственные рефлексы

Собственные:

Рефлексы с сердца на сердце – рефлекс Бейнбриджа – при ↑ давления в правом предсердии и устье полых вен возбуждаются барорецепторы,→стимуляция симпат.центров спинного мозга, → рефлекторная тахикардия, →сердце выбрасывает больше крови, → ↓ давление в правом предсердии;

Рефлексы с сосудов на сердце –

Аортальный – если давление повышенное -при возбуждении барорецепторов дуги аорты возбуждение достигает продолговатый мозг, оттуда импульсы к сердцу по волокнам n.vagus и тормозит сердце. Одновременно расширяются сосуды. Брадикардия+расширение сосудов=↓ АД в аортальной зоне. Если давление пониженное-в аортальной зоне тормозится центр n.vagus, ↑работа симпатических нервов, ↑АД.

Синокаротидный – раздражение барорецепторов в области бифуркации сонной артерии при ↑АД→возбуждение синокаротидного нерва, все идет в продолговатый мозг и далее по аналогии с аортальным рефлексом.

Коронар.и др крупные артерии – при раздражении чаще возникает брадикардия

Рефлекс с перикарда/эндокарда-при раздражении перикарда -↓ОПС, брадикардия

Сопряженные:

Рефлекс Гольца – рефлекторная брадикардия вплоть до остановки сердца в результате стимуляции механорецепторов брюшины и органов брюшной полости при ударе в эпигастральную область

Рефлекс Даньини-Ашнера- ↓ЧСС на 10-20 уд/мин при надавливании на глазные яблоки

Рефлексы со скелетных мышц

Рефлексы при раздражении терморецепторов кожи

Рефлексы при раздражении крупных нервных стволов

Рефлексы с тригеминальных областей-рефлекс ныряльщика (у детей)

19. Значение раздражения интерорецепторов в регуляции кровообращения.

На мой взгляд, тут туп написать все собственные рефлексы, см.выше.

20. Классификация сосудов по их физиологическому значению, краткая характеристика каждого класса (по Фолкову).

Классификация:

Амортизирующие сосуды – аорта,легочная артерия и их крупные ветви – сосуды эластического типа. Функция – сглаживают перепад давления между систолой и диастолой. В результате во время покоя давление в аорте поддерживается на уровне 80 мм рт.ст.,что стабилизирует движущую силу; они обеспечивают непрерывность тока крови по ходу сосудистого русла. Эластичность аорты и легочной артерии смягчает гидравлический удар крови во время систолы желудочков. Благодаря эластичности кровоток пульсирующий. Его значение – 1- обеспечение кровотока и в систолу и в диастолу;2-источник раздражения каротидного синуса и дуги аорты.

Сосуды распределения – средние и мелкие артерии мышечного типа. Функция – распределение тока крови по всем органам и тканям организма (у них есть базальный тонус, обеспеч. ауторегуляцию кровотока). При увеличении скорости сдвига пристеночного слоя крови апикальная мембрана эндотелиоцитов деформируется, и они синтезируют оксид азота (NO),который снижает тонус гладких мышц сосуда,т.е.сосуд расширяется. Изменения сопротивления и пропускной способности этих сосудов модулируются нервной системой.

Сосуды сопротивления – артерии диаметром менее 100 мкм,артериолы,пркапиллярные сфнктеры,сфинктеры магистральных капилляров – у последних двух-минимальное значение. Функция – формирование системного диастолического АД,удержание его на опр. уровне; перераспределение объёмного кровотока между регионами; управление микроциркуляцией.

Обменные сосуды – капилляры. Выделяют – 1.соматические – там обмен вода, ионы,глюкоза,мочевина, для более крупных молекул-барьер.;2- висцеральные капилляры –фенестрированные; 3 – синусоидные капилляры – хорошо проницаемы для всех веществ.

Шунтирующие сосуды- артериоловенулярные анастомозы. Функция – шунтирование кровотока. Истинные шунты далеко не везде,более типичны для кожи. В других тканях функцию шунтов могут выполнять магистральные капилляры, истинные капилляры.

Ёмкостные сосуды – посткапилляры,венулы, мелкие вены и венозные сплетения. Функция связана со способностью изменять свою емкость – как активно,так и пассивно-емкостные сосуды регулируют наполнения сердца,соотв. И сердечного выброса.

Сосуды возврата крови в сердце – средние,крупные и полые вены. Функция- обеспечение регионального оттока крови к сердцу.

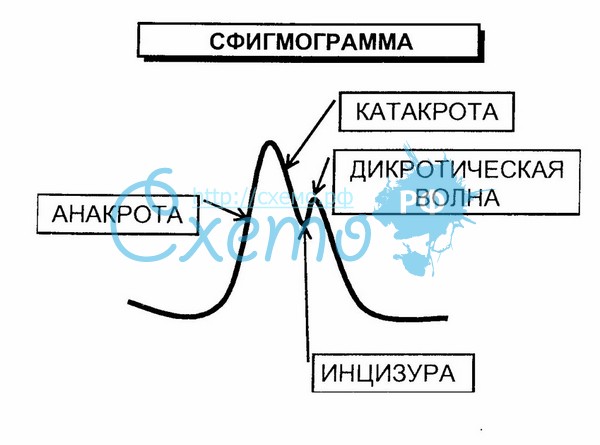

21. Функции амортизирующих сосудов, механизмы пульсовых колебаний стенки сосудов; сфигмограмма, ее компоненты, различие в разных сосудах; скорость распространения пульсовой волны.

Амортизирующие сосуды

– аорта,легочная артерия и их крупные

ветви – сосуды эластического типа.

Функция – сглаживают перепад давления

между систолой и диастолой. В результате

во время покоя давление в аорте

поддерживается на уровне 80 мм рт.ст.,что

стабилизирует движущую силу; они

обеспечивают непрерывность тока крови

по ходу сосудистого русла. Эластичность

аорты и легочной артерии смягчает

гидравлический удар крови во время

систолы желудочков. Благодаря эластичности

кровоток пульсирующий. Его значение –

1- обеспечение кровотока и в систолу и

в диастолу;2-источник раздражения

каротидного синуса и дуги аорты.

Амортизирующие сосуды образуют

эластическую, или компрессионную,

камеру, в которую поступает значительный

объем крови, растягивающий ее; при этом

кинетическая энергия, развитая сердцем,

переходит в энергию эластического

напряжения артериальных стенок. Когда

же систола заканчивается, то это созданное

сердцем эластическое напряжение

сосудистых стенок поддерживает кровоток

во время диастолы. Пульсовая волна –

мгновенное растяжение всех сосудов.

вставьте

сами рисунки – у сонной артерии график

более тупой и плавный,у бедренной артерии

– более резкие и острый. Отраженная

пульсовая волна отражается от артериол.

У бедренной артерии такой острый график

потому,что она находитс ближе к

артериолам,чем сонная артерия.

вставьте

сами рисунки – у сонной артерии график

более тупой и плавный,у бедренной артерии

– более резкие и острый. Отраженная

пульсовая волна отражается от артериол.

У бедренной артерии такой острый график

потому,что она находитс ближе к

артериолам,чем сонная артерия.

Взпв- время задержки пульсовой волны, српв- скорость распространения пульсовой волны.

38. Долговременные механизмы регуляции АД.

Долговременный механизм регуляции АД – почечной природы – за счет изменения объёма выводимой жидкости из организма. В основе этого механизма лежат особенности функций корковых и юкстамедуллярных нефронов почек. От объема жидкости в организме зависит объем циркулирующей крови, от ОЦК зависит венозный возврат к сердцу, от ВВ зависит работа сердца, а, следовательно, и системное АД. Этот механизм очень надежный, но очень медленный. Его усиливают и ускоряют гормоны:

(1) антидиуретический гормон (реабсорбция воды в почках, увеличение ОЦК),

(2) альдостерон (реабсорбция натрия и воды в почках, увеличение ОЦК) и (3) предсердный натрийуретический гормон ПНГ (выделение натрия и воды почками, уменьшение ОЦК).

Функции резистивных сосудов в регуляции гемодинамики,(опс, определение, значение, отличие опс от упс у детей) и регионарной гемодинамики

Резистивные сосуды - пре- и посткапиллярные. Прекапиллярные сосуды - мелкие артерии и артериолы, капиллярные сфинктеры - сосуды имеют несколько слоёв гладкомышечных клеток. Посткапиллярные сосуды - мелкие вены, венулы - тоже есть гладкие мышцы. Значение: оказывают наибольшее сопротивление кровотоку. Прекапиллярные сосуды регулируют кровоток в микроциркуляторном русле и поддерживают определённую величину кровяного давления в крупных артериях. Посткапиллярные сосуды - поддерживают определённый уровень кровотока и величину давления в капиллярах.

ОПС общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. Это соотношение описывается уравнением: ОПСС = Системное АД/Сердечный Выброс

Величина ОПСС состоит из сумм сопротивлений регионарных сосудистых отделов. При этом в зависимости от большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый сердцем. На этом механизме базируется эффект «централизации» кровообращения у теплокровных, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму условиях (шок, кровопотеря и др.) перераспределение крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду.

Отличия ОПС и УПС у детей – ОПС с возрастом снижается, УПС - увеличивается

Механизмы движения кр по венам

Кровь из микроциркуляторного русла (венулы, мелкие вены) поступает в венозную систему. В венах давление крови низкое. В начале артериального русла давление крови равно 120 мм рт. ст.; в венулах оно составляет 10-15 мм рт. ст. В конечной части венозного русла давление крови приближается к нулю и даже может быть ниже атмосферного давления. Движению крови по венам способствует ряд факторов: - работа сердца; - клапанный аппарат вен; - сокращение скелетных мышц; - присасывающая функция грудной клетки. Работа сердца создаёт разность давления крови в артериальной системе и правом предсердии. Это обеспечивает возврат крови к сердцу. Наличие в венах клапанов способствует движению крови в одном направлении – к сердцу. Для вен скелетных мышц важно, что при сокращении мышцы давление «извне» превышает давление в вене, так что кровь «выжимается» из вен сократившейся мышцы. При повышении давления в сосуде нижележащий клапан закрывается, а вышележащий открывается. Расслабление скелетных мышц способствует поступлению крови из артериальной системы в вены. Во время вдоха давление в грудной клетке падает ниже атмосферного, что обеспечивает дополнительный механизм возврата крови. Внутригрудное отрицательное давление вызывает расширение венозных сосудов области шеи и грудной полости. Давление в венах понижается, что облегчает движение крови к сердцу. Скорость тока крови в периферических венах составляет 5-14 см/с, полых венах -20 см/с.

Микроциркуляторное русло

Существует два вида функционирующих капилляров. Это магистральные капилляры, образующие кратчайший путь между артериолами и венулами, и ответвления от магистральных капилляров, которые образуют капиллярные сети. В месте отделения капилляра от артериол имеется прекапиллярный сфинктер — скопление циркулярно ориентированных ГМК. Сфинктеры контролируют локальный объём крови, проходящий через истинные капилляры; объём же крови, проходящей через терминальное сосудистое русло в целом, определяется тонусом ГМК артериол. В микроциркуляторном русле присутствуют артериоловенулярные анастомозы, связывающие артериолы непосредственно с венулами или мелкие артерии с мелкими венами (юкстакапиллярный кровоток). Стенка сосудов анастомоза содержит много ГМК. Артериовенозные анастомозы в большом количестве присутствуют в некоторых участках кожи, где они играют важную роль в терморегуляции (мочка уха, пальцы). К микроциркуляторному руслу относят также мелкие лимфатические сосуды и межклеточное пространство. \

От реологических свойств крови (влияющих на текучесть плазмы и форменных элементов) зависит доставка О2, питательных и регуляторных веществ по микрососудам к клеткам. В сосудах с высокой скоростью кровотока кажущаяся вязкость крови значительно меньше, чем в области микроциркуляторного русла. Изменение вязкости крови — одна из частых причин нарушения микроциркуляции, может возникать при замедлении кровотока и сопровождаться изменением осевого потока.

Фильтрация происходит за счет разности давлений между гидроститическим капиллярным давлением и гидростатическим давлением интерстициальной жидкости

Скорость кровотока зависит от функционального состояния капилляров.