- •Тема1. Введение. Особенности современного этапа развития нефтяной промышленности и круг современных проблем разработки нефтяных месторождений. Учебные вопросы:

- •Цель и задачи дисциплины «разработка нефтяных месторождений»

- •Особенности современного этапа развития нефтяной промышленности и круг современных проблем разработки нефтяных месторождений.

- •Определения и понятия, используемые в курсе изучения дисциплины.

- •3.1 Нефтяная ловушка, залежь, нефтяное месторождение

- •Основные элементы нефтегазовой залежи.

Определения и понятия, используемые в курсе изучения дисциплины.

3.1 Нефтяная ловушка, залежь, нефтяное месторождение

Строение и свойства пластов, условия залегания и свойства флюидов (нефти, газа, воды), физико-гидродинамические основы извлечения нефти обстоятельно изучены в предшествующих дисциплинах (геологии, промысловой геологии, физике пласта, подземной гидродинамике и т.д.).

Обобщим представления о параметрах нефтяных месторождений с технико-технологических и экономических позиций процессов добычи нефти из недр на поверхность Земли.

Ловушка - часть природного резервуара, в котором со временем устанавливается равновесное состояние воды, нефти и газа. Плотность газа наименьшая, и он скапливается в верхней части ловушки. Ниже газа располагается нефть. Вода, как более тяжелая жидкость, скапливается в нижней части ловушки.

Ловушки – это потенциальные залежи со временем ожидания совершенства технологий (снижения их себестоимости при их усложненностях) по извлечению нефти.

Типы ловушек существующих ловушек нефти и газа показаны на рис.1.

Р исунок

1 - Типы ловушек нефти и газа

исунок

1 - Типы ловушек нефти и газа

Ловушка любой формы, накопившая значительное количество нефти и газа называется залежью. Форма и размер залежи обусловливаются формой и размером ловушки.

Под залежью нефти и горючих газов понимается естественное скопление жидких и газообразных углеводородов, приуроченное к одному или нескольким пластам-коллекторам с единой гидродинамической системой.

Основные элементы нефтегазовой залежи.

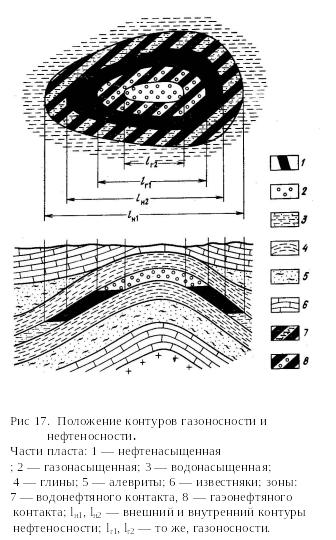

В залежье газ, нефть и вода располагаются в соответствии с их плотностью. Положение контуров газоносности и нефтеносности части пласта представлено на рис 2. Газ, как наиболее легкий, занимает кровельную часть природного резервуара под покрышкой. Ниже поровое пространство заполняется нефтью и еще ниже – водой.

Рисунок 2 – Положение контуров газоносности и нефтеносности. Части пласта: 1 – нефтенасыщенная; 2 – газонасыщенная; 3 – водонасыщенная; 4 – глины; 5 – алевриты; 6 – известняки; Зоны: 7 – водонефтяного контакта, 8 – газонефтяного контакта; lн1, lн2 - внешний и внутренний контуры нефтеносности; lг1, lг2 – то же газоносности.

Поверхности контактов газа и нефти, воды и нефти называются поверхностями газонефтяного (ГНК) и водонефтяного (ВНК) контактов.

Линия пересечения поверхности ВНК (ГНК) с кровлей продуктивного пласта называется внешним контуром нефтеносности (газоносности), а с подошвой пласта - внутренним контуром нефтеносности или газоносности.

Если поверхность контакта горизонтальная, то контур нефтеносности (газоносности) в плане параллелен изогипсам кровли пласта. При наклонном положении поверхности ВНК (ГНК) контур нефтеносности (газоносности) на структурной карте будет пересекать изогипсы кровли пласта, смещаясь в сторону наклона поверхности раздела с подошвой пласта, называется внутренним контуром нефтеносности (газоносности).

Длина, ширина и площадь залежи определяются по ее проекции на горизонтальную плоскость внутри внешнего контура нефтеносности (газоносности).

Высотой залежи (высота нефтяной части залежи вместе с высотой газовой шапки) называется вертикальное расстояние от подошвы до ее наивысшей точки.

Кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой нефтегазоносного пласта называют его толщиной.

По начальному фазовому состоянию и составу основных углеводородных соединений в недрах залежи подразделяются на:

однофазные;

двухфазные.

К однофазным залежам относятся:

нефтяные залежи, приуроченные пластам–коллекторам, содержащим нефть, насыщенную в различной степени газом;

газовые или газоконденсатные залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим газ или газ с углеводородным конденсатом (состоящие более, чем на 90% из метана).

К двухфазным залежам относятся залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим нефть с растворенным газом и свободный газ над нефтью (нефтяная залежь с газовой шапкой или газовая залежь с нефтяной оторочкой). В отдельных случаях свободный газ таких залежей может содержать углеводородный конденсат. По отношению объема нефтенасыщенной части залежи к объему всей залежи двухфазные залежи подразделяются на:

нефтегазовые (нефтенасыщенная часть)

н

ефтяные

с газовой или газоконденсатной

шапкой (V

> 0,75 );

ефтяные

с газовой или газоконденсатной

шапкой (V

> 0,75 );

газо- или газоконденсатнонефтяные ( 0,50 < V < 0, 75);

2) газонефтяные (газонасыщенная часть)

н ефтегазовые или нефтегазоконденсатные (0,25 < V < 0,50 );

газовые или газоконденсатные с нефтяной оторочкой (V < 0, 25).

В зависимости от того, какие запасы превалируют, основным эксплуатационным объектом в двухфазных залежах считается газонасыщенная или нефтенасыщенная часть.

В газонефтяных залежах основная по объему часть нефтяная и меньшая – газовая, в нефтегазовых – газовая шапка превышает по объему нефтяную часть. К нефтегазовым относятся так же залежи с крайне незначительной по объему нефтяной частью – нефтяной оторочкой. Газоконденсатнонефтяные и нефтегазоконденсатные отличаются между собой тем, что в первых – основная по объему нефтяная часть, а во вторых газоконденсатная.

К газоконденсатным относят такие месторождения, из которых при снижении давления до атмосферного выделяется жидкая фаза – конденсат. Варианты одно- и двухфазной залежи представлены на рисунке 3.

Р исунок

3 - Залежи нефти

исунок

3 - Залежи нефти

Месторождением называется совокупность приуроченных к единому структурному элементу залежей, связанных общим участком земной поверхности.

Месторождение нефти или газа может иметь от одной до нескольких залежей. Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется однопластовым.

Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято называть многопластовыми.

По сложности строения месторождения ( залежи ) подразделяются на:

простого строения, приуроченные к тектонически ненарушенным или слабонарушенным структурам, продуктивные пласты которых характеризуются выдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу;

сложного строения, характеризующиеся невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу или наличием литологических замещений или тектонических нарушений, делящих единые залежи на отдельные блоки;

очень сложного строения, характеризующиеся как наличием литологических замещений или тектонических нарушений, делящих залежь на отдельные блоки, так и невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов в пределах этих блоков.

К категориям сложного и очень сложного строения следует также относить газонефтяные и нефтегазовые залежи, в которых нефть в подгазовых зонах подстилается подошвенной водой, нефть содержится в тонких оторочках неоднородных пластов.

По величине извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа нефтяные и нефтегазовые месторождения подразделяются на:

уникальные, содержащие более 300 млн. т нефти или более 500 млрд. куб. метров газа;

крупные, содержащие от 30 до 300 млн.т нефти или от 30 до 500 млрд. м3 газа;

средние, содержащие от 10 до 30 млн.т.нефти или от 10 до 30 млрд. куб. метров газа;

мелкие, содержащие менее 10 млн.т нефти или менее 10 млрд. куб. метров газа.