- •Г лава VI

- •Глава I

- •§ 1. Эвристика в античности

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 2. Эвристика в науках и изобретательстве

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 3. Предпосылки эвристического образования

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 4. Эвристическое обучение по сравнению с проблемным и развивающим

- •Глава I

- •Глава I

- •39 Генезис эвристики в науке и образовании

- •Глава I

- •§ 5. Эвристика в современной дидактике

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 6. Инновационная практика обучения

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава II

- •§ 1. Парадигма глобальных изменений в мире и человеке

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 2. Эвристические ориентиры русского космизма

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 3. Философские основания эвристического образования

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава III

- •§ 1. Эвристическая образовательная деятельность

- •Глава III

- •§ 2. Методология эвристического познания

- •Глава III

- •92 Глава III

- •§ 3. Образовательное пространство как эвристическая среда

- •Глава III

- •§ 4. Индивидуальная образовательная траектория

- •Глава III

- •102 Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •§ 5. Ключевые образовательные компетенции

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава IV

- •§ 1. Природа творческих способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 2. Креативные, когнитивные и методологические способности

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 3. Динамика развития эвристических способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •144 Глава IV

- •Глава V

- •§ 1. Понятия дидактической эвристики

- •148 Глава V

- •Глава V

- •§ 2. Закономерности и принципы эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 3. Эвристический компонент образовательных стандартов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 4. Организация эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Задания оргдеятельностного типа

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 5. Контроль образовательных результатов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава VI

- •§ 1. Структура содержания эвристического образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 2. Метапредметное содержание образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 3. Взаимодействие личностного и культурно-исторического содержания образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 4. Содержание образовательных программ

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 5. Эвристический учебник

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VII

- •§ 1. Технология конструирования системы занятий

- •250 Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 2. Образовательное целеполагание

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 3. Эвристическая образовательная ситуация

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 4. Технология развития эвристических процедур

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 5. Рефлексия в обучении

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •§ 1. Классификация форм эвристического обучения

- •§ 2. Индивидуальные занятия

- •Глава VIII

- •§ 3. Коллективные занятия

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •§ 4. Системы эвристических занятий

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •§ 1. Классификация методов эвристического обучения

- •Глава IX

- •§ 2. Когнитивные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •§ 3. Креативные методы

- •Глава IX

- •§ 4. Оргдеятелыюстные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •Глава X

- •§ 1. Понятия и принципы дистанционного творчества

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 2. Креативная технология дистанционного обучения

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 3. Дистанционные эвристические олимпиады и проекты

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 4. Дистанционная подготовка и повышение квалификации педагогов

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава XI

- •§ 1. Эвристическое обучение школьников

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •§ 2. Занятия с педагогами и студентами

- •Глава XI

- •Глава XI

- •143200, Г. Можайск, ул. Мира, 93.

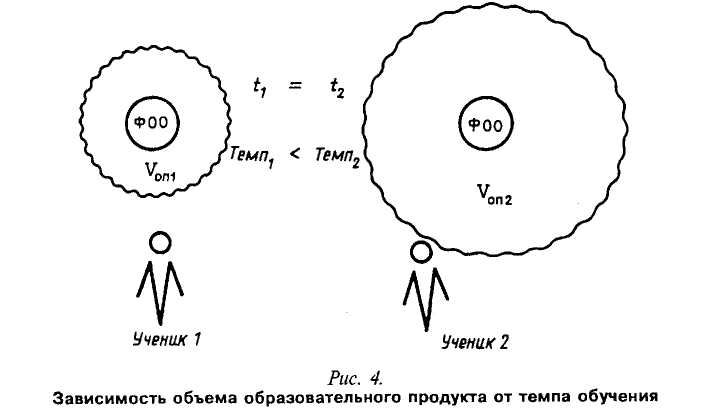

102 Глава III

теристиками.

Темп обучения определяет один из главных

параметров образования — образовательную

продукцию. Так, при одинаковом

временном отрезке (tl

= t2),

заданном

педагогом для изучения

фундаментального образовательного

объекта (ФОО), объем образовательного

продукта (Von)

может

быть больше у того ученика, который

обучается в более высоком темпе (рис.

4).

Образовательные продукты учеников отличаются не только по объему, но и по содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными способностями и соответствующими им видами деятельности, применяемыми учащимися при изучении одного и того же фундаментального образовательного объекта. Так, эмоционально-образный подход к изучению в первом классе понятия числа («оживление» чисел, сочинение сказок про них, рисование «геометрического сада», путешествие по «числограду») обеспечивает качественно иное содержание образовательного продукта ученика, чем решение им логических примеров и задач с числами.

Педагог может и должен предлагать ученикам для усвоения различные виды деятельности, как эмоционально-образные, так и логические, но, если учитывать приоритетные виды деятельности индивидуально для каждого ребенка, следует допустить выбор детьми этих видов при изучении одних и тех же образовательных объектов. В данном случае будет обеспечиваться не одна общая образовательная траектория для всех учеников, различающаяся объемом усвоения стандартов, но индивидуальные траектории, приводящие учеников к созданию личностных образовательных

Методологические основы эвристического обучения 103

продуктов, отличающихся как объемом, так и содержанием. Даже при одинаковых знаниях об изучаемых объектах, образовательные продукты разных учеников различны, поскольку усвоенные ими виды деятельности и уровень их развития отличаются.

Внешне выраженный образовательный продукт ученика отражает его внутренние образовательные изменения или приращения. Образовательный продукт ученика (ОП) зависит от достигнутых знаний об изучаемом фундаментальном образовательном объекте (ФОО), развития индивидуальных способностей учащегося (ИС), усвоения способов и видов деятельности (ВД). Данная зависимость может быть выражена формулой: ОП = f (ФОО, ИС, ВД).

Из данной формулы следует вывод: даже при одинаковых знаниях фундаментальных образовательных объектах (ФОО = const) образовательные продукты разных учеников различны, поскольку усвоенные ими виды деятельности и уровень их развития отличаются. Таким образом, благодаря расширенному пониманию образовательного продукта, мы приходим к неизбежности и необходимости введения в теорию эвристического обучения понятия индивидуальной образовательной траектории.

Этапы индивидуального обучения. Процесс эвристического обучения основывается на реализации индивидуальных способностей, возможностей и интересов учащихся, выращивании их личностного образовательного потенциала. Для такого обучения необходимо создание условий, приводящих учащихся к осознанию необходимости самодвижения, к самостоятельной постановке общеобразовательных и частнопредметных задач и проблем, к овладению методами их решения, конструированию собственной системы знаний и способов деятельности, т.е. индивидуальной образовательной траектории.

Рассмотрим этапы организуемой педагогом эвристической образовательной деятельности учащегося, позволяющие обеспечить его индивидуальную траекторию в конкретной образовательной области, разделе или теме.

1-й этап. Диагностика учителем уровня развития и степени выраженности личностных качеств учеников, необходимых для осуществления тех видов деятельности, которые свойственны данной образовательной области или ее части. Фиксируется начальный объем и содержание предметного образования учеников, т.е. количество и качество имеющихся у каждого из них представлений, знаний, информации, умений и навыков по предстоящей предметной теме. Учитель устанавливает и классифицирует мотивы деятель-

104

Глава HI

Методологические основы эвристического обучения

105

ности учеников по отношению к образовательной области, предпочитаемые детьми виды деятельности, формы и методы занятий.

Диагностическая направленность первого этапа не означает отсутствия предметной деятельности учеников и выполнения ими заданий по изучаемой теме. Диагностика проводится на конкретном тематическом материале, например в форме конкурса вопросов по теме, обзорного знакомства с темой, выбора учениками заданий разного типа, тестирования.

2-й этап. Фиксирование каждым учеником, а затем и учителем, фундаментальных образовательных объектов в образовательной области или ее теме с целью обозначения предмета дальнейшего познания. Каждый ученик составляет исходный концепт темы, которую ему предстоит освоить. Под концептом понимается выраженный в схематичной, рисуночной, знаковой, символической, тезисной или иной форме содержательный образ темы, который опирается на систему фундаментальных образовательных объектов и их различные функциональные проявления, как в реальном, так и в идеальном мире.

Фундаментальные образовательные объекты разделяются на общие для всех образовательные стандарты и индивидуальные для каждого ученика, которые определены им как субъективно значимые.

Возникает вопрос: не вызовет ли обучение, опирающееся на структуру содержания, устанавливаемую «неопытными» учениками, пробелы в их образовании? Для ответа на данный вопрос целесообразно привлечь общенаучный принцип системности, действующий как в реальном, так и в идеальном мире. Ученик, осуществляющий деятельность по освоению одного из фундаментальных образовательных объектов в соответствии с данным принципом, неминуемо выходит на другие вопросы и проблемы, которые, как правило, входят в базовое предметное содержание.

3-й этап. Выстраивание системы личного отношения ученика с предстоящей к освоению образовательной областью или темой. Образовательная область предстает перед учеником в виде системы фундаментальных образовательных объектов, проблем, вопросов, «точек удивления» (Курганов, 1989). Например, на математике можно задать вопросы: Почему пространство измеряется в десятеричной системе исчисления, а время — в двенадцатеричной?, Почему для числа «десять» в арабской системе нет отдельного знака (число записывается с помощью двух знаков — 1 и 0), а в римской нумерации такой знак есть (X)?

Каждый ученик вырабатывает личностное отношение к образовательной области, самоопределяется по отношению к сформулированным проблемам и фундаментальным образовательным объектам, устанавливает, что они для него значат, какую роль могут играть в его жизни, как его деятельность влияет или будет влиять на данную сферу действительности. Ученик (и учитель) фиксируют приоритетные зоны своего внимания в предстоящей деятельности, уточняют формы и методы этой деятельности.

На данном этапе происходит конструирование учеником индивидуального образа познаваемой области. Каждый ученик выстраивает свой первичный образ всей образовательной области: рисует картину природы, составляет символ математики, формулирует предмет изучения в истории или физике; последующая работа ученика с индивидуальным образом сводится к достраиванию его до целостного вида.

4-й этап. Программирование каждым учеником индивидуальной образовательной деятельности по отношению к «своим» и общим фундаментальным образовательным объектам. Ученик с помощью учителя выступает в роли организатора своего образования: формулирует цели, отбирает тематику, предполагает свои конечные образовательные продукты и формы их представления, составляет план работы, отбирает средства и способы деятельности, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.

На этом этапе учениками создаются индивидуальные программы обучения на обозначенный период (урок, день, неделя, учебная четверть, год). Эти программы являются образовательным продуктом оргдеятельностного типа, поскольку стимулируют и направляют реализацию личностного образовательного потенциала ученика. При оценке оргдеятельностной продукции учеников применяются те же способы диагностики, контроля и оценки, что и для продукции предметного типа.

5-й этап. Деятельность по одновременной реализации индивидуальных образовательных программ учеников и общеколлективной образовательной программы. Реализация учениками намеченных программ происходит в течение определенного периода времени: для первоклассника это может быть урок, для старших детей — неделя и более. Ученик осуществляет основные элементы индивидуальной образовательной деятельности: цели — план — деятельность — рефлексия — сопоставление полученных продуктов с целями — самооценка. Данный цикл реализуется многократно до усвоения всех его элементов. Роль учителя сводится к алгоритмизации индивидуальной деятельности детей (но не алгоритмизации их обра-

106