- •Г лава VI

- •Глава I

- •§ 1. Эвристика в античности

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 2. Эвристика в науках и изобретательстве

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 3. Предпосылки эвристического образования

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 4. Эвристическое обучение по сравнению с проблемным и развивающим

- •Глава I

- •Глава I

- •39 Генезис эвристики в науке и образовании

- •Глава I

- •§ 5. Эвристика в современной дидактике

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 6. Инновационная практика обучения

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава II

- •§ 1. Парадигма глобальных изменений в мире и человеке

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 2. Эвристические ориентиры русского космизма

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 3. Философские основания эвристического образования

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава III

- •§ 1. Эвристическая образовательная деятельность

- •Глава III

- •§ 2. Методология эвристического познания

- •Глава III

- •92 Глава III

- •§ 3. Образовательное пространство как эвристическая среда

- •Глава III

- •§ 4. Индивидуальная образовательная траектория

- •Глава III

- •102 Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •§ 5. Ключевые образовательные компетенции

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава IV

- •§ 1. Природа творческих способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 2. Креативные, когнитивные и методологические способности

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 3. Динамика развития эвристических способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •144 Глава IV

- •Глава V

- •§ 1. Понятия дидактической эвристики

- •148 Глава V

- •Глава V

- •§ 2. Закономерности и принципы эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 3. Эвристический компонент образовательных стандартов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 4. Организация эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Задания оргдеятельностного типа

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 5. Контроль образовательных результатов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава VI

- •§ 1. Структура содержания эвристического образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 2. Метапредметное содержание образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 3. Взаимодействие личностного и культурно-исторического содержания образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 4. Содержание образовательных программ

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 5. Эвристический учебник

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VII

- •§ 1. Технология конструирования системы занятий

- •250 Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 2. Образовательное целеполагание

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 3. Эвристическая образовательная ситуация

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 4. Технология развития эвристических процедур

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 5. Рефлексия в обучении

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •§ 1. Классификация форм эвристического обучения

- •§ 2. Индивидуальные занятия

- •Глава VIII

- •§ 3. Коллективные занятия

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •§ 4. Системы эвристических занятий

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •§ 1. Классификация методов эвристического обучения

- •Глава IX

- •§ 2. Когнитивные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •§ 3. Креативные методы

- •Глава IX

- •§ 4. Оргдеятелыюстные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •Глава X

- •§ 1. Понятия и принципы дистанционного творчества

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 2. Креативная технология дистанционного обучения

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 3. Дистанционные эвристические олимпиады и проекты

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 4. Дистанционная подготовка и повышение квалификации педагогов

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава XI

- •§ 1. Эвристическое обучение школьников

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •§ 2. Занятия с педагогами и студентами

- •Глава XI

- •Глава XI

- •143200, Г. Можайск, ул. Мира, 93.

§ 2. Методология эвристического познания

Первичность познания реальных объектов. В научном познании все многообразие бытия представлено, как правило, реальным миром — миром вещественных объектов и идеальным миром — миром идей. Взаимосвязь реального и идеального мира проявляется в деятельности познающего их человека. Например, растение, относящееся к реальному миру, и идея растения выступают для биолога двумя разными объектами, имеющими, тем не менее, общий первосмысл, который и познается ученым в его профессиональной деятельности.

В традиционном школьном обучении в качестве объектов познания (изучения) преобладает идеальный мир — мир общепринятых идей, научных понятий, закономерностей, теорий. Работа учеников с объектами реального мира незначительна по объему и содержанию, изучение ведущих образовательных областей состоит, как правило, в усвоении обширного объема знаний. В учебных программах, пособиях, а еще более — в непосредственной практике традиционного обучения, мир реальных объектов подменяется изучением соответствующих им понятий и других продуктов познания, полученных не учениками, а специалистами, учеными, авторами учебного материала. Происходит это, на наш взгляд, не из-за трудностей практического изучения реальных объектов или отсутствия учебного времени на их рассмотрение, а по причине традиционной необходимости сохранения общей, по возможности единой, конструкции содержания учебного материала, удобства его передачи ученикам и контроля за его усвоением. Предлагаемый ученикам для изучения педагогически обработанный матери-

Методологические

основы эвристического обучения 89

а л выступает в роли адаптированной научной информации о знаниях других людей — специалистов в различных областях — ученых, писателей, художников и др. Изучение учениками информации о чужих знаниях практически не оставляет им места для создания собственных знаний о реальном мире.

Таким образом, в традиционном школьном образовании отсутствует выстраивание учениками личного мира знаний, что препятствует не только построению ими индивидуальных образовательных траекторий, но и творческой самореализации в целом.

Решать эту проблему можно, на наш взгляд, путем изменения методологии обучения, а именно — с помощью первоначального задания ученикам в качестве образовательных объектов реальных, а не идеальных объектов познания, а также через обучение способам познания реальных объектов и конструированию добываемых знаний. Изучая объект реального мира, ученик отыскивает и создает знания о нем, т.е. открывает идеальные теоретические конструкты — факты, понятия, закономерности. Осознавая созданные ими знания и способы познания, ученик фиксирует их в виде личного образовательного продукта, что позволяет затем применять их для последующего познания реального мира. Образовательная деятельность учащегося выступает связующим звеном идеального и реального мира — равноправных атрибутов гармоничного человека.

Каждый ученик, имея возможность получить, открыть или сконструировать собственное знание о реальном объекте, неизбежно проявляет и развивает свои личностные познавательные способности. При изучении одних и тех же для всех учеников реальных образовательных объектов школьники конструируют субъективные образы этих объектов, не всегда совпадающие как друг с другом, так и с общепринятой системой знаний. Например, познавая подсолнух — реальный образовательный объект, один ученик формулирует идею подсолнуха как символ Солнца, другой — как источник семян новых растений, третий — как пищи для людей или животных. Разные образовательные продукты познания одного и того же объекта свидетельствуют не об их ошибочности, а о различных образовательных позициях и траекториях учеников. Субъективность познания означает, что каждый ученик проникает в глубины своего идеального мира, расширяет соответствующую индивидуальную сферу своего личностного потенциала. Среди множества образовательных объектов имеются фундаментальные образовательные объекты — узловые точки основных образовательных областей, благодаря которым существует реальная область познания и конструируется идеальная система знаний

о них. Фундаментальный образовательный объект имеет две грани своего проявления для субъекта его познания — реальную и идеальную. Такой фундаментальный образовательный объект, как дерево, выступает, с одной стороны, как само дерево, т.е. реальный объект, с другой — как идея дерева, понятие о нем. Идея объекта принадлежит идеальному миру понятий, она более универсальна, чем реальный объект, поскольку присуща разным объектам из разных областей. У двух реальных берез есть общая идея березы, у березы и сосны есть общая идея дерева, у дерева и водоросли есть общая идея растения, у природных и культурных процессов есть общая идея движения и т.д.

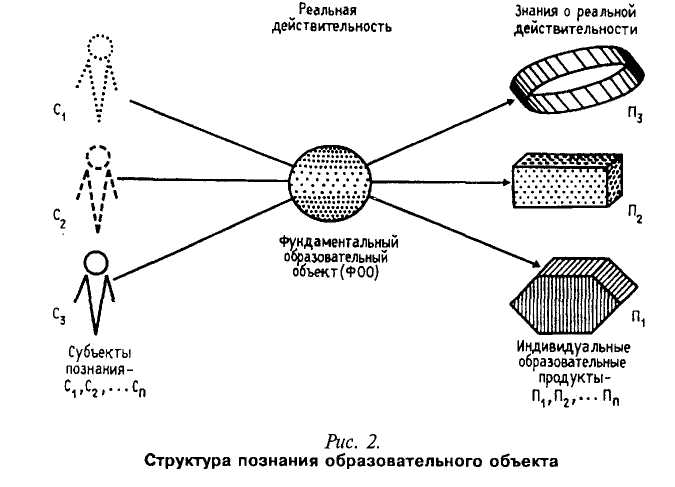

Субъективность знаний. Процесс познания фундаментального образовательного объекта и результаты его познания зависят от индивидуальности субъекта познания, его способностей, уровня развития, применяемых методов познания. Данную особенность иллюстрирует схема, изображенная на рис. 2. Познание одного и того же фундаментального объекта разными субъектами Cj, C2, ... Сп приводит к различным выявленным ими идеям этого объекта, лежащим в плоскости идеального мира. Если фундаментальный образовательный объект принадлежит реальному миру, то индивидуальные образовательные продукты его познания П15 П2, ... Пп, — идеальному миру знаний. В конечном итоге изучение учениками-

90