- •Г лава VI

- •Глава I

- •§ 1. Эвристика в античности

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 2. Эвристика в науках и изобретательстве

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 3. Предпосылки эвристического образования

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 4. Эвристическое обучение по сравнению с проблемным и развивающим

- •Глава I

- •Глава I

- •39 Генезис эвристики в науке и образовании

- •Глава I

- •§ 5. Эвристика в современной дидактике

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 6. Инновационная практика обучения

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава II

- •§ 1. Парадигма глобальных изменений в мире и человеке

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 2. Эвристические ориентиры русского космизма

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 3. Философские основания эвристического образования

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава III

- •§ 1. Эвристическая образовательная деятельность

- •Глава III

- •§ 2. Методология эвристического познания

- •Глава III

- •92 Глава III

- •§ 3. Образовательное пространство как эвристическая среда

- •Глава III

- •§ 4. Индивидуальная образовательная траектория

- •Глава III

- •102 Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •§ 5. Ключевые образовательные компетенции

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава IV

- •§ 1. Природа творческих способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 2. Креативные, когнитивные и методологические способности

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 3. Динамика развития эвристических способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •144 Глава IV

- •Глава V

- •§ 1. Понятия дидактической эвристики

- •148 Глава V

- •Глава V

- •§ 2. Закономерности и принципы эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 3. Эвристический компонент образовательных стандартов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 4. Организация эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Задания оргдеятельностного типа

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 5. Контроль образовательных результатов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава VI

- •§ 1. Структура содержания эвристического образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 2. Метапредметное содержание образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 3. Взаимодействие личностного и культурно-исторического содержания образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 4. Содержание образовательных программ

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 5. Эвристический учебник

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VII

- •§ 1. Технология конструирования системы занятий

- •250 Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 2. Образовательное целеполагание

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 3. Эвристическая образовательная ситуация

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 4. Технология развития эвристических процедур

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 5. Рефлексия в обучении

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •§ 1. Классификация форм эвристического обучения

- •§ 2. Индивидуальные занятия

- •Глава VIII

- •§ 3. Коллективные занятия

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •§ 4. Системы эвристических занятий

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •§ 1. Классификация методов эвристического обучения

- •Глава IX

- •§ 2. Когнитивные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •§ 3. Креативные методы

- •Глава IX

- •§ 4. Оргдеятелыюстные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •Глава X

- •§ 1. Понятия и принципы дистанционного творчества

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 2. Креативная технология дистанционного обучения

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 3. Дистанционные эвристические олимпиады и проекты

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 4. Дистанционная подготовка и повышение квалификации педагогов

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава XI

- •§ 1. Эвристическое обучение школьников

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •§ 2. Занятия с педагогами и студентами

- •Глава XI

- •Глава XI

- •143200, Г. Можайск, ул. Мира, 93.

Глава XI

Результаты педагогического эксперимента

381

публикаций. Например, на базе нашей методики один из педагогов стал лауреатом конкурса «Учитель года России»1.

О ходе проводимого эксперимента имеются экспертные оценки ученых, которые анализировали получаемые в экспериментальных школах результаты2. Большинство из них положительно высказываются о разработанной методике, считают, что эвристическое познание заинтересовывает и развивает детей, особенно в младшей и средней школе. Данные, полученные экспертами, показали, что добываемые учениками знания отличаются прочностью усвоения; в процессе самостоятельного познания лучше запоминаются культурно-исторические сведения и усваиваются образовательные стандарты.

Беспокойство экспертов вызывает «уменьшение формальных знаний, умений и навыков», на изучение которых в эвристической методике «остается мало времени». Особенно это относится к выпускным классам, находящимся в преддверии всевозможных экзаменов. Причиной прагматической ориентации старшеклассников является сложившаяся социальная ориентация на традиционные требования к поступлению в вузы.

Организация эксперимента. Рассмотрим цели, структуру и количественные показатели проведенного эксперимента.

Главной целью педагогического эксперимента явилась разработка и проверка эффективности эвристического обучения как дидактической системы. Эта цель достигалась в течение следующих двух периодов:

в десятилетнем эксперименте по апробации отдельных эле ментов системы эвристического обучения при организации деятельности учащихся в различных образовательных облас тях (1982-1992);

в пятилетнем комплексном эксперименте по применению целостной системы эвристического обучения при организа ции общеобразовательного процесса в экспериментальных школах (1992—1997).

В течение первого периода эксперимента установлены и апробированы принципы конструирования содержания эвристического

1 Изюмов И.А. Вы видите свет? // Конкурс «Учитель года России-97»: Представле ние участников финала / Учительская газета. 1997. № 33—34.

2 Журавлев В.И., Пидкасштый П.И., Хижнякова Л. С. Экспертное заключение «Об экспериментальной деятельности ИЧП «Школа свободного развития» в период с 1992 по 1995 г. // Частная школа. 1995. № 6.

обучения; рассмотрена эффективность введения фундаментальных образовательных объектов, обеспечивающих генерализацию, фундаментальность и целостность образования учащихся; апробирована вариативная технология эвристического обучения, отдельные формы и методы ее воплощения на практике; определены подходы к формированию у школьников креативных, когнитивных и оргде-ятельностных качеств; созданы предпосылки к реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся; получены экспериментальные данные об эффективности применения разработанных дидактических элементов эвристического обучения.

Последующий комплексный пятилетний эксперимент проводился в 12 базовых школах, работающих на основе концепции эвристического обучения (гг. Москва, Черноголовка, Ногинск, Пермь, Магнитогорск, Калуга, Гродно, п.Шевченко Харьковской обл.); число участников эксперимента в этих школах составило 122 учителя и 1270 учеников. Еще в 32 школах апробировались отдельные направления дидактической эвристики, такие, как: технология сопровождающего обучения, эвристическое обучение базовым учебным предметам, организация творческих недель, ведение экспериментальных метапредметов «Мироведение», «Числа», «Культура» и др., административное управление творческими образовательными процессами.

В качестве средств анализа эффективности проведенного эксперимента выбраны следующие материалы:

сводные результаты выполнения учениками базовых кон трольных работ в течение 5 лет;

образовательная продукция учеников (более 1000 творчес ких работ разных типов, включая выполненные на уроках творческие задания);

индивидуальные образовательные программы школьников;

ученические анкеты и их рефлексивные самооценки;

авторские курсы, программы и методические тексты учите лей-экспериментаторов;

составленные учителями характеристики образовательных результатов учеников;

сводные данные об уровне развития эвристических качеств учеников.

Анализ перечисленных материалов проводился по специально разработанным критериальным шкалам, единым для различных образовательных областей. Их применение обеспечило сравнительный анализ эксперимента, проводимого в различных педагогических условиях: в разных школах, классах, учебных дисциплинах.

О бработка экспериментальных данных происходила как количественно, с применением методов математической статистики, метода контент-анализа, так и качественно, на основе герменевтических методов, учитывающих сферу взаимопонимания ученика и учителя.

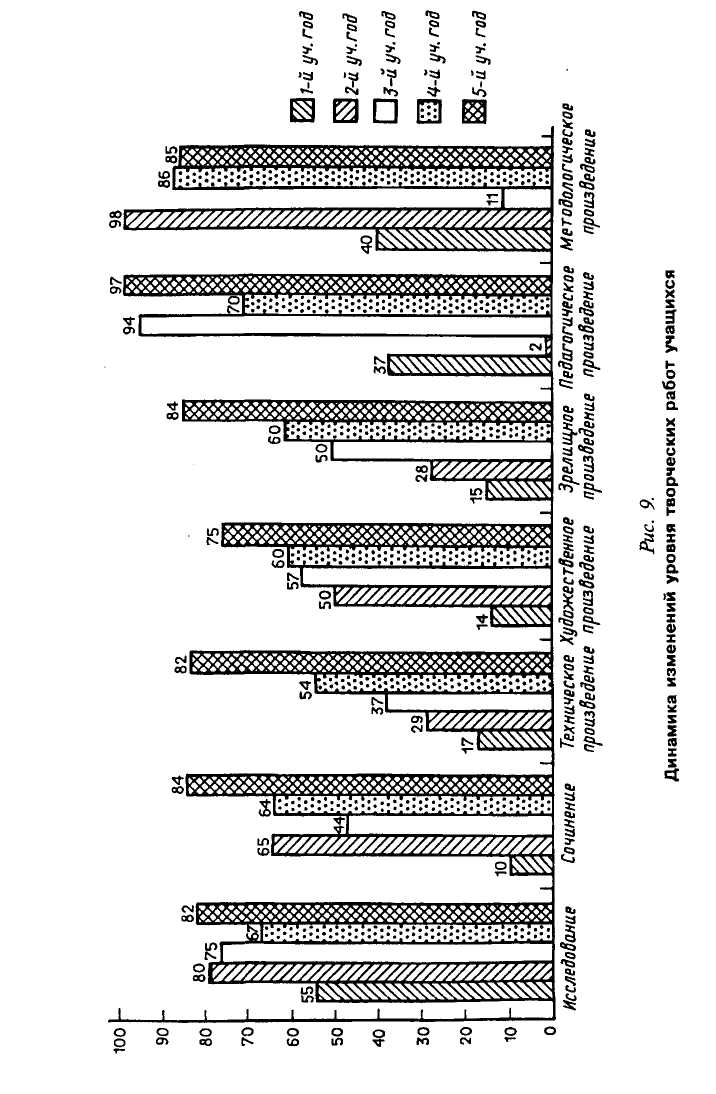

Динамика изменений уровня творческих работ. В исследовании проанализирована образовательная продукция учеников экспериментальных школ, имеющая вид завершенных творческих работ, прошедших стадию демонстрации, обсуждения и оценки. Таких работ в первом учебном году оказалось 85, во втором — 157, в третьем — 242, в четвертом — 310, в пятом — 397. Контент-анализ содержания образовательной продукции учеников показал, что соотношение видов творческих работ в разные годы эксперимента оказалось следующим: сочинений — 19—33%, зрелищных произведений — 13—22%, педагогических работ учеников — 4—21%, исследований по различным предметам — 10—18%, технических произведений — 7—14%, художественных работ — 5—15%, методологических произведений — 3—9%. Основанием данной типологии творческих работ являлся тип доминирующей продукции и соответствующий ей вид образовательной деятельности учащихся.

Критерии оценки творческих работ учеников в экспериментальных школах включали следующие параметры: степень творчества, новизна, оригинальность, личный вклад, логичность, аргументированность, трудоемкость, оформление работы и др. В комплексном анализе использована трехуровневая оценочная шкала — «высокий», «средний», «низкий» уровень творчества, что позволило сопоставить многообразную образовательную продукцию учащихся разных экспериментальных школ и обеспечить ее соответствие традиционной системе оценки в баллах — «5», «4», «3».

На диаграмме (рис. 9) изображена динамика изменений уровня творческих работ различных видов за 5 лет комплексного педагогического эксперимента. В ней по вертикальной оси отражены суммарные показатели высокого и среднего уровня творческих работ учеников (работы оценивались жюри либо учителями-экспериментаторами по заданным критериям). Из приведенных данных следует, что наиболее высокий и стабильный показатель степени творчества обнаружен в исследовательских работах учеников; непрерывный рост качества проявился в технических, художественных и зрелищных произведениях учеников. Высокие показатели для методологических произведений учащихся означают, что данных работ низкого уровня почти не было.

Математическая обработка количественных данных, относящихся к уровню творческих работ учеников, показала, что коэф-

Результаты педагогического эксперимента 383

Результаты

педагогического эксперимента 385

фициенты корреляции полученных данных достоверны (вероятность 95% при t = 1,97). Поскольку методика организации образовательного творчества учащихся на протяжении эксперимента принципиально не менялась, то полученные данные можно рассматривать как достоверно статистические.

Из анализа полученных результатов сделан вывод: при эвристическом обучении уже через год около половины творческих работ учеников достигает высокого и среднего уровня. После 3—4 лет занятий по эвристической методике данный показатель увеличивается до 79%. Это свидетельствует о возможности увеличения образовательной продуктивности учеников в 5 раз по сравнению с начальным уровнем.

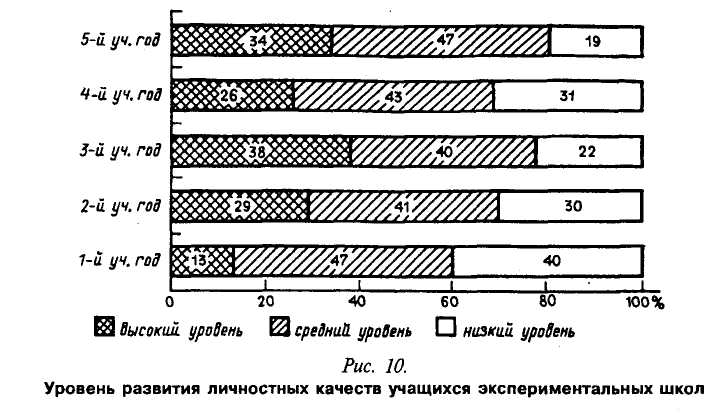

Диагностика развития личностных качеств учащихся в разные годы эксперимента осуществлялась по параметрам, в которые входило от 5 до 22 эвристических качеств. Анализ данных эксперимента показал, что наиболее стабильный уровень развития отмечен в формировании когнитивных качеств учеников экспериментальных школ (суммарный показатель высокого и среднего уровня развития 71—75%), наибольшая динамика изменений обнаружена в развитии рефлексивных качеств (от 54 до 92%). Высокий и средний уровень развития таких качеств, как целеполагание, креативность и саморазвитие к окончанию эксперимента оказались в диапазоне 75—82%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что контролируемые интегративные качества учащихся в процессе экспериментального обучения развивались непрерывно и увеличились в уровне развития от 4 до 38%, что подтверждает соответствующую часть гипотезы исследования.

Итоговые показатели уровня развития личностных качеств учащихся экспериментальных школ представлены на рис. 10. Сравнение показателей, полученных в разные годы эксперимента, между собой, а также с уровнем усвоения учениками образовательных стандартов показывает, что динамика развития личностных качеств учащихся первые три года имела характер постепенного нарастания, в последующие два года произошло незначительное уменьшение и стабилизация темпов их роста в связи с освоением методологии эвристического обучения и реализацией его возможностей.

Совпадение с данными об уровне выполнения учениками творческих работ свидетельствует о существовании прямой зависимости и взаимосвязи между качеством образовательной продукции учеников и уровнем развития их личностных качеств (когнитивного, креативного и оргдеятельностного типов). Этим подтверждает-

ся одна из сформулированных нами закономерностей эвристического обучения.

Проверка уровня усвоения учащимися образовательных стандартов осуществлялась в базовых экспериментальных школах в конце каждого учебного года контрольной комиссией, в которую входили администрация и учителя школ, представители попечительских советов и местных органов управления образованием. Контроль проводился с использованием тестов, заданий и контрольных работ, рекомендованных федеральными нормативными документами Министерства образования РФ, Департамента образования г. Москвы, НИИ ОСО РАО. Итоговые показатели успеваемости учеников экспериментальных школ, выраженные в традиционной 5-балльной шкале, на протяжении 5 лет имели достаточно стабильный вид: отметка «5» — 39—46%, «4» — 37—45%, «3» — 14—19%, что сопоставимо со средними показателями успеваемости учеников московских школ за эти же годы.

Кроме базовых контрольных работ, соответствующих возрасту учеников, в конце учебного года ученикам начальных классов экспериментальных школ предлагалось выполнить контрольные нормативы по программе следующего учебного года. Это позволяло проверить уровень опережения ими образовательных нормативов. Было обнаружено, что от 4 до 25% учеников начальных классов смогли успешно выполнить контрольные нормативы по всем учебным предметам на год вперед. От 12 до 75% остальных учеников успешно справлялись с контрольными работами по отдельным курсам и темам следующего года обучения.

25-501

386