- •Г лава VI

- •Глава I

- •§ 1. Эвристика в античности

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 2. Эвристика в науках и изобретательстве

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 3. Предпосылки эвристического образования

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 4. Эвристическое обучение по сравнению с проблемным и развивающим

- •Глава I

- •Глава I

- •39 Генезис эвристики в науке и образовании

- •Глава I

- •§ 5. Эвристика в современной дидактике

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •§ 6. Инновационная практика обучения

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава I

- •Глава II

- •§ 1. Парадигма глобальных изменений в мире и человеке

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 2. Эвристические ориентиры русского космизма

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава II

- •§ 3. Философские основания эвристического образования

- •Глава II

- •Глава II

- •Глава III

- •§ 1. Эвристическая образовательная деятельность

- •Глава III

- •§ 2. Методология эвристического познания

- •Глава III

- •92 Глава III

- •§ 3. Образовательное пространство как эвристическая среда

- •Глава III

- •§ 4. Индивидуальная образовательная траектория

- •Глава III

- •102 Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •§ 5. Ключевые образовательные компетенции

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава III

- •Глава IV

- •§ 1. Природа творческих способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 2. Креативные, когнитивные и методологические способности

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •Глава IV

- •§ 3. Динамика развития эвристических способностей

- •Глава IV

- •Глава IV

- •144 Глава IV

- •Глава V

- •§ 1. Понятия дидактической эвристики

- •148 Глава V

- •Глава V

- •§ 2. Закономерности и принципы эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 3. Эвристический компонент образовательных стандартов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 4. Организация эвристического обучения

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Задания оргдеятельностного типа

- •Глава V

- •Глава V

- •§ 5. Контроль образовательных результатов

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава V

- •Глава VI

- •§ 1. Структура содержания эвристического образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 2. Метапредметное содержание образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 3. Взаимодействие личностного и культурно-исторического содержания образования

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 4. Содержание образовательных программ

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •§ 5. Эвристический учебник

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VI

- •Глава VII

- •§ 1. Технология конструирования системы занятий

- •250 Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 2. Образовательное целеполагание

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 3. Эвристическая образовательная ситуация

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 4. Технология развития эвристических процедур

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •§ 5. Рефлексия в обучении

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •§ 1. Классификация форм эвристического обучения

- •§ 2. Индивидуальные занятия

- •Глава VIII

- •§ 3. Коллективные занятия

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •§ 4. Системы эвристических занятий

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава VIII

- •Глава IX

- •§ 1. Классификация методов эвристического обучения

- •Глава IX

- •§ 2. Когнитивные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •§ 3. Креативные методы

- •Глава IX

- •§ 4. Оргдеятелыюстные методы

- •Глава IX

- •Глава IX

- •Глава X

- •§ 1. Понятия и принципы дистанционного творчества

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 2. Креативная технология дистанционного обучения

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 3. Дистанционные эвристические олимпиады и проекты

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •§ 4. Дистанционная подготовка и повышение квалификации педагогов

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава X

- •Глава XI

- •§ 1. Эвристическое обучение школьников

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •Глава XI

- •§ 2. Занятия с педагогами и студентами

- •Глава XI

- •Глава XI

- •143200, Г. Можайск, ул. Мира, 93.

Глава IX

МЕТОДЫ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

§ 1. Классификация методов эвристического обучения

По отношению к методам обучения прилагательное «эвристический» встречается чаще, чем по отношению к формам обучения. Например, метод эвристической беседы фигурирует практически во всех имеющихся классификациях методов обучения. Охаракте-ризируем состояние вопроса об эвристических методах обучения в дидактике.

Ян Амос Коменский призывал учителей обучать своих учеников так, «чтобы они исследовали и познавали самые предметы, а не помнили только чужие наблюдения и объяснения» (1989). Применение сократического метода и элементов эвристики мы находим в дидактических системах русского педагога К.Д. Ушинского, немецкого педагога А. Дистервега. Классик отечественной педагогики П.Ф. Каптерев выделял три формы передачи знаний подрастающему поколению: догматический, аналитический и генетический. Последняя форма подразделена им на два вида — сократический и эвристический. Под эвристическим методом чаще всего понимается вариант словесного метода обучения.

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин (1965) взяли за основание классификации методов обучения возрастание степени самостоятельности учащихся и предложили следующие типы методов обучения: объяснительно-иллюстративный (или информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый (или эвристический), исследовательский. Создатели приведенной классификации отмечали, что деление методов на продуктивные и репродуктивные носит достаточно условный характер, поскольку любой акт творческой деятельности невозможен без репродуктивной работы. Предложенная ими классификация методов обучения вызвала замечания со стороны ряда других исследователей (Б.П. Есипов, Т.А. Ильина, М.М. Левина), которые критиковали указанную классификацию за переоценку роли и

удельного веса поисковой работы учащихся. С нашей точки зрения классификация по степени познавательной деятельности имеет несомненную значимость, поскольку дает возможность оценить степень творчества применяемой системы обучения. Заметим, что Ю.К. Бабанский среди возможных оснований для классификации методов обучения выделил степень проявления поискового характера деятельности и распределил все методы обучения на методы репродуктивной деятельности, методы эвристической деятельности, методы исследовательской деятельности (1985, с. 32).

Классификации других ученых включали творческие, исследовательские, проблемные, эвристические методы и их разновидности. В.И. Андреев предложил многомерную модель классификации методов воспитания (преподавания) и самовоспитания (учения), в которой существенное место отвел эвристическим методам учебно-творческой деятельности. «Эвристические методы учебно-творческой деятельности — это система эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности ученика (методы учения), разработанных с учетом закономерностей и принципов педагогического управления и самоуправления личности в целях развития интуитивных процедур деятельности учащихся в решении творческих задач» (1988, с. 167). Автор делит методы решения творческих задач на две большие группы: логические и эвристические.

В своем исследовании В.И. Андреев разработал и систематизировал эвристические правила деятельности для известных, методов обучения: прямой и массовой мозговой атаки, метода коллективного поиска оригинальных идей, метода эвристических вопросов, метода многомерных матриц, метода инверсии, метода эмпа-тии, метода синектики, метода эвристической игры (там же, с. 167—207). Отмечая несомненную дидактическую значимость данных разработок, заметим, что все они относятся, главным образом, к обучению студентов вузов и, отчасти, к учащимся старших классов, для детей же младшего и среднего школьного возраста они малоприменимы. В нашем исследовании удалось решить задачу разработки методов и форм эвристического обучения, применимую для школьников всех возрастов.

Педагогами отмечаются две основные функциональные характеристики эвристических методов: функции «наведения» на правильное решение и функции «сокращения» вариантов при переборе возможных путей решения задач (Кулюткин, 1970, с. 133— 134). Эвристические методы подобного рода называют обычно эвристиками, их с успехом используют для решения различных методических задач (Семенов, 1995).

Методы

эвристического обучения 331

СИ. Архангельский предлагает обеспечивать последовательность действий эвристического поиска в соответствии с фазами его развития: фазой постановки и определения задачи; фазой определения возможных путей действия; фазой реализации решения; фазой завершения действия и оценки достигнутого результата. «Анализ развития каждой фазы эвристического поиска позволяет продолжать и развивать ход решения задачи или останавливать его и перестраивать пути и способы достижения цели» (Архангельский, 1980, с. 348). В состав эвристических методов, по мнению автора, входит набор различных операций: «Для эвристических методов и приемов характерны развивающие формы мыслительного действия, включающие сравнения, сопоставления, анализ, синтез, логические связи, оценку нового качества состояния и выявления путей решения поставленных задач» (там же, с. 348).

Особенностью эвристических методов и приемов обучения является «расширение объема незнания». Б.Г. Матюнин так иллюстрирует действие этого способа: «Наиболее эвристичны задачи, которые вообще в принципе в данный момент не имеют точного, одного ответа, а предполагают множество различных вариантов решения, что сразу расширяет поле "незнания" мыслящего человека... "включает" желание творить» (Матюнин, 1994, с. 10).

Чем более неопределенными, общими или нетрадиционными по способам задания являются вопросы, тем более эвристичен их потенциал. Для отличения эвристических вопросов от неэвристических мы используем понятие «открытый вопрос», т.е. вопрос без заданного направления поиска ответа, когда ученику открыты различные пути и средства его решения.

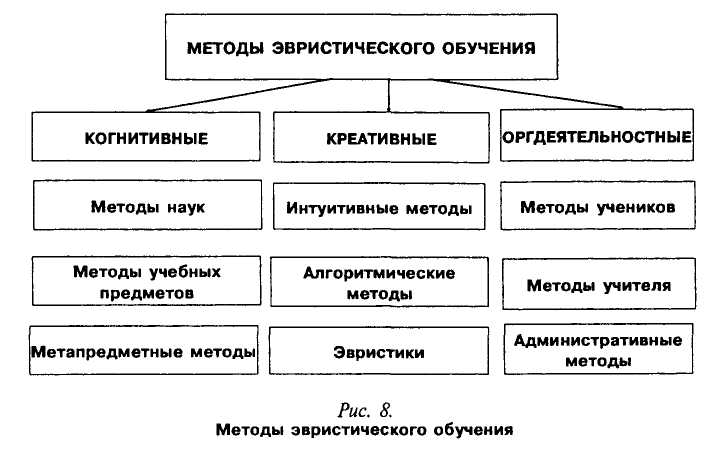

Своими корнями метод восходит к деятельности, понятие которого выступает для него родовым понятием. Для выбора основания классификации методов эвристического обучения обратимся к основным видам эвристической образовательной деятельности, рассмотренным нами ранее. Согласно видам эвристической образовательной деятельности, методы эвристического обучения можно классифицировать аналогично — на оргдеятельностные, когнитивные и креативные (рис. 8).

Когнитивные методы обучения, или методы учебного познания, делятся на методы науки, методы учебных предметов и метапред-метные. Научные методы — это методы исследований в физике, математике, географии и других науках. К ним относятся методы сравнения, аналогии, синтеза, классификации и др.

Методы учебных предметов, с одной стороны, взяты из наук, с другой — относятся к непосредственному освоению конкретных

образовательных областей и предметов. Это методы исследования фундаментальных образовательных объектов, методы сравнения образовательных продуктов учеников с культурно-историческими аналогами, традиционные методы исследования основных вопросов и тем учебных курсов.

Особый вид когнитивных методов обучения — метапредмет-ные, которые представляют собой метаспособы, соответствующие метасодержанию образования. Например, метаспособом является метод познавательного видения смысла объекта, метапредметным содержанием выступают такие объекты познания, как вещество, растение, звук.

Креативные методы обучения обеспечивают ученикам возможность создания собственных образовательных продуктов. Традиционно понимаемые методы интуитивного типа относятся к креативным методам: «мозговой штурм», метод эмпатии, педагогические методы ученика, находящегося в роли учителя, и др. Такие методы опираются на нелогические действия учащихся, имеющие интуитивный характер.

Другой вид креативных методов обучения базируется на выполнении алгоритмических предписаний и инструкций: методы синек-тики, морфологического ящика. Их цель — создать логическую опору для создания учениками образовательной продукции.

Следующий вид креативных методов — эвристики, т.е. приемы, позволяющие ученикам решать задачи «наведением» на воз-

332