- •Крюкова Татьяна Леонидовна Психология совладания в разные периоды жизни

- •Содержание

- •Глава I. Психология совладающего поведения субъекта……………………………………………………………………..12

- •Глава II. Методы изучения совладающего поведения......................................................................................................54

- •Глава III. Человек «совладающий»: диспозиционный фактор совладающего поведения в разные периоды жизни…………………………………………………………………………96

- •Глава IV. Совладающее поведение и ситуация:

- •Глава V. Социокультурный фактор совладающего

- •Глава VI. Повышение устойчивости человека к стрессу: обучение копинг-навыкам и психотерапия……………………………………………………………315

- •Предисловие

- •Психология совладающее поведение субъекта

- •1.1. Изучение совладающего поведения в психологической науке: методологические предпосылки

- •1.2.История развития научных подходов в психологии совладающего поведения

- •1.2.1. Различия совладающего поведения и психологической защиты

- •1.2.2. Современные исследования: жизненные трудности, стресс, стрессоры и совладающее поведение

- •1.2.3. О понятии совладающего поведения

- •1.2.3. Основные научные подходы в области психологии совладающего поведения

- •1.3. Параметры совладающего поведения

- •1.3.1. Виды, стратегии, стили, классификации совладающего поведения

- •1.3.2. Ресурсы, задачи, проблема эффективности совладающего поведения

- •1.4. Совладающее поведение как поведение субъекта

- •Методы изучения совладающего поведения

- •Методологические подходы к изучению и измерению совладающего поведения

- •Адаптация методик диагностики совладающего поведения у подростков и взрослых

- •2.2.1. Психометрические характеристики методики wcq – Опросник способов совладания

- •2.2.2. Психометрические характеристики методики ciss – Копинг-поведение в стрессовых ситуациях

- •2.2.3. Методика acs - Юношеская копинг-шкала

- •2.3. Бланки методик измерения совладающего поведения. Обработка данных. Нормы.

- •2.3.1. Текст Опросника способов совладания (осс – wcq). Ключ обработки данных. Нормы. Бланк опросника осс

- •Пожалуйта, постарайтесь обратить внимание на каждое утверждение

- •2.3.2. Текст опросника «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (кпсс – ciss). Ключ обработки данных. Нормы.

- •Бланк опросника

- •Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (ciss)

- •Фамилия или шифр____________ Дата____________

- •Подсчет баллов для кпсс (Копинг-поведение в стрессовых ситуациях)

- •2.3.3. Опросник «Юношеская копинг-шкала» (юкш - acs). Ключ обработки данных. Нормы.

- •Юношеская копинг-шкала (acs) Фамилия____________ Дата___________

- •3.1. Индивидуально-психологические и личностные качества человека как предикторы социального поведения

- •3.2. Возраст и копинг

- •3.3. Пол и копинг

- •3.4. Выбор копинг-стратегий/стилей людьми разного пола и возраста – результаты исследований

- •3.5. Как качества субъекта взаимодействуют с совладающим поведением

- •3.5.1. Результаты эмпирических исследований

- •Интернальность и копинг

- •Одаренность и совладающее поведение

- •Одиночество и совладание

- •3.5.2. Система взаимодействия личностных переменных и совладающего поведения у взрослых и подростков

- •3.6. Совладающее поведение как характеристика самоорганизации и саморегуляции субъекта

- •Глава IV. Совладающее поведение и ситуация: динамический аспект

- •4.1. Ситуативные стресcоры и динамика совладающего

- •4.2.Ситуационный (контекстуальный) подход р. Лазаруса

- •4.3. Динамика совладающего поведения в ситуации экзамена

- •4.3.1. Мини-лонгитюдные копинг-исследования ситуации экзамена

- •4.4. Лонгитюдное исследование совладающего поведения женщин от беременности к материнству

- •Социокультурный фактор совладающего поведения: экология совладания

- •5.1. Об экологии социального поведения субъекта

- •5.2. Культура и копинг

- •5.2.1. Кросскультурные различия в выборе копинг-стратегий молодежью

- •5.3. Гендер как фактор выбора копинг - поведения

- •5.4. Социально-психологические качества субъекта и копинг

- •5.4.1. Установки и выбор копинг-стратегий

- •5.4.2. Близкие отношения и социальная поддержка в совладающем поведении

- •5.5. Совладание с трудностями в семье

- •5.5.2. Cовладание в детско-родительских отношених

- •Повышение устойчивости человека к стрессу: обучение копинг-навыкам и психотерапия

- •6.1. Активное обучение навыкам совладающего поведения

- •6.2. Когнитивно-поведенческая терапия и копинг

- •6.3. Акциональные методы и совладающее поведение

- •6.3.1.Применение методов действия: психодрама, социодрама и ролевой тренинг

- •6.3.2. Программы активного социально-психологического обучения

- •Заключение

- •Литература

4.3.1. Мини-лонгитюдные копинг-исследования ситуации экзамена

Нами проведено два мини-лонгитюдных эмпирических исследования совладающего со стрессом поведения по поводу первого экзамена по специальности у первокурсников университета. Продолжительность каждого около исследования была около 4-х месяцев в течение двух учебных лет: в первом исследовании участвовало 55 человек, во втором 41 человек. В каждом проведено 3 среза: за два – три месяца до экзамена – накануне экзамена – через месяц после сдачи экзамена.

Целью эмпирических исследований было изучение динамического аспекта совладающего поведения. Мы предположили, что выбор стратегий и стилей совладания может рассматриваться нами как процесс, изменяющийся вследствие приближения – удаления субъекта от стрессовой ситуации. Среди задач исследования были следующие:

- выяснить, как изменяется стиль/стратегии совладания у студентов в течение первого семестра обучения в университете: различаются ли показатели совладания в разные периоды - за три месяца до экзамена – накануне экзамена – через месяц после сдачи экзамена;

- выявить различия в совладании у академически успешных и неуспешных студентов в ситуации первого экзамена в университете;

- соотнести предпочитаемые копинг-стратегии/стили успешных и неуспешных студентов с уровнями их самоэффективности и тревожности;

- определить, как влияет тип установки студента или тенденция оценки своих возможностей на экзамене («рискующие», «перестраховщики», «адекватные», по Рейковскому, 1979 на степень устойчивости к стрессу, успешности на экзамене и выбор копинг-стиля.

Мы предполагали, что стиль совладающего поведения изменяется в связи с периодом приближения – удаления от ситуации экзамена у студентов-первокурсников с различной степенью тревожности и самоэффективности.

Для обработки результатов применялись следующие статистические критерии: Т-критерий Wilcoxon для нахождения достоверности различий (сдвига) исследуемого качества; Х 2 (Friedman ANOVA) для сопоставления показателей, измеренных в трех условиях на одной выборке; U-критерий Mann-Whitney для оценки различий между выборками по уровню признака и регрессионный анализ для выявления влияния одной переменной на другие.

Мы предполагали, что тревожность как личностная черта (по методике Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина) является предиктором эмоционально-ориентированного стиля совладания, а тревожность как реактивное состояние должна изменяться в зависимости от временного приближения/удаления экзамена. В тоже время самоэффективность или уверенность в собственной успешности в трудной ситуации (Bandura, Schwarzer, 1996) может быть предиктором проблемно-ориентированного, наиболее продуктивного в ситуации экзамена стиля совладания. Еще одно предположение заключалось в том, что первокурсники, у которых будет зафиксировано несовладание со стрессом в самом начале учебного года (сентябрь), получат более низкий балл на экзамене по специальности в зимнюю сессию. Стратегии и стили совладания измерялись при помощи опросников ЮКШ (общая и специальная форма), КПСС и ОСС.

Результаты эмпирического исследования показали наличие значимых выраженных корреляционных связей между уровнем личностной тревожности первокурсников и эмоционально-ориентированным стилем совладания (r = 0.473*, p = 0.000). Это предсказало неуспех группы тревожных студентов на первом экзамене (отметки “неудовлетворительно” и “удовлетворительно”). Интересно то, что основная часть этой группы (31 чел.) – это иногородние студенты, то есть испытывающие дополнительные социальные стрессы - объективные трудности адаптации. Предпочитаемыми стратегиями совладания в этой группе являются: Беспокойство, Чудо, Самообвинение – строгое отношение к себе и Отвлечение от решения проблем. При этом студенты замыкаются в своих трудностях, не обращаются за помощью к сокурсникам и преподавателям. Показатель самоэффективности личности низкий (m = 24 балла), а ее корреляционная связь с эмоциональным стилем совладания обратная и выраженная (r = - 0,283* при p = 0,03). Таким образом, данная группа склонна к непродуктивно-аффективному, несовладающему поведению в пугающей, трудной ситуации первого экзамена.

Студенты, у которых был зафиксирован ярко выраженный проблемно-ориентированный стиль совладания, предпочитают такие стратегии как Решение проблемы, Социальная поддержка (обращение за помощью к другим), усердная Работа и достижения, а также Позитивный фокус или умение сосредоточиться на хорошей стороне ситуации. Они имеют средний уровень личностной тревожности, их показатель самоэффективности выше среднего (m=30 баллов). Важно отметить, что большинство этой группы составили студенты-горожане (24 чел.). Доказано, что самоэффективность как черта личности является предиктором проблемно-ориентированного копинга. Чем выше самоэффективность личности (уверенность в собственной успешности в разрешении трудных ситуаций или в деятельности), тем более предпочитаемым является совладание, направленное на продуктивное решение проблемы, а не на ее избегание. Напротив, низкий показатель самоэффективности предсказывает эмоциональное совладание, считающееся в ситуации экзамена непродуктивным и чаще приводящим к неконструктивному поведению в пугающей, стрессовой ситуации (см. таблицу 1).

Таблица 1. Значимые корреляционные связи (по Спирмену) между самоэффективностью и выбором копинг стилей (по КПСС) и студентов n=96 чел.

-

Копинг-стили

Самоэффективность

ПОК

0,548 ***

р = 0,00

ЭОК

-0,283**

р = 0,01

СО

0,324*

р = 0,02

Наши исследования показали, что учебная деятельность является одним из ведущих стрессоров для первокурсников. Ситуация первого экзамена поражает силой эмоциональных переживаний студентов, с одной стороны, и отсутствием необходимых навыков совладания (в смысле осознанного выбора конструктивных стратегий), преобладанием подчас незрелого, защитного поведения вместо совладающего, с другой стороны.

Экзамен признается стрессовой ситуацией всеми студентами-первокурсниками. Около 70% испытуемых описали свое состояние в данной ситуации как стрессовое. Вот некоторые основные характеристики проявления стресса на экзамене:

испытывала (а) страх, боязнь, ужас;

тряслись руки, дрожали колени;

нервничал (а);

бледнел (а) / краснел (а);

подступали слезы, хотелось расплакаться;

участилось сердцебиение;

дрожал голос, сбивалась речь;

пересохло в горле;

ноги стали как ватные;

«горели» уши и щеки;

путались мысли;

боялся (ась) дополнительных вопросов преподавателя;

думал (а) о том, когда это все закончится.

Все эти ощущения и мысли достигали пика в момент получения экзаменационного билета, а затем, по самоотчетам студентов, постепенно снижались.

Совладать с экзаменационным стрессом первокурсникам помогло, по их словам, следующее:

постаралась успокоить себя;

достаточно хорошо подготовилась;

пыталась придать уверенность своему голосу;

собралась с мыслями;

взял (а) себя в руки;

была уверена, что попадется легкий билет;

успокаивала себя тем, что знаю ответы на большинство вопросов;

сделала глубокий вдох и несколько минут думала о хорошем;

расслабилась;

внушала себе, что все получится;

молилась, верила, что что-нибудь мне поможет сдать экзамен;

старалась выглядеть уверенно, делала вид, что все знаю.

Для того, чтобы узнать степень контролируемости стрессового состояния на экзамене, студентам был задан вопрос:

«Когда Вы испытываете напряжение на экзамене, Вы чувствуете:

1. Что Вы точно можете что-то сделать в этой ситуации, это в Ваших силах; 2. Наверное, что-то Вы сможете сделать; 3. Вряд ли, это в Ваших силах; 4. Вы ничего не можете сделать в этой ситуации».

Анализ ответов показал, что около 60% студентов-первокурсников уверены в том, что «могут влиять на ход событий во время экзамена»; 34% «наверное, что-то могут сделать»; 5% «вряд ли могут повлиять на ход событий в данной ситуации». Ни один студент не указал на то, что ничего не может сделать в ситуации экзамена. Таким образом, ясно, что хотя экзамен – это стрессовая ситуация для студентов-первокурсников, но в той или иной степени она поддается контролю с их стороны.

Результаты исследования также показали, что тревожность (личностная) связана с эмоционально-ориентированным копингом на среднем уровне значимости. Обратная зависимость и у личностной, и у ситуативной тревожности наблюдается с проблемно-ориентированным копингом. Это значит, что личностно- и ситуативно-тревожные первокурсники менее склонны использовать в своем поведении проблемно-ориентированный копинг, то есть их поведение не направлено на разрешение проблемной ситуации конструктивным способом. Интересен факт взаимосвязи тревожности (личностной и ситуативной) с субстилем копинга избегание – социальным отвлечением. Между ними – обратная зависимость, то есть испытуемые, обладающие высокой тревожностью, совладая со сложной ситуацией экзамена, избегают искать поддержку: советы друзей, общение с другими людьми. Таким образом, состояние тревоги, испытываемое человеком, является преградой как для конструктивного совладания с проблемной ситуацией, так и для продуктивных коммуникаций с близкими людьми и получения от них необходимой помощи.

Также любопытно наличие прямой связи между самоэффективностью и социальным отвлечением. Это означает, что за помощью, поддержкой друзей, близких и значимых людей чаще обращаются студенты, которые уверены в успехе своей деятельности, и в том, что именно от их собственных усилий зависит результат экзамена. Можно говорить о том, что более успешными, эффективными в деятельности являются студенты, имеющие достаточно широкую сеть благоприятных взаимоотношений и социальную поддержку от значимых для них людей.

Результаты исследования подтвердили основную гипотезу о существовании совладающего поведения динамического типа или динамики совладания со стрессом: в зависимости от приближения (удаления) от ситуации экзамена изменяются способы (стратегии и стили) совладания. За два месяца до сдачи экзамена предпочтение студентов первого курса отдается эмоционально-ориентированному стилю и (почти наравне) проблемно-ориентированному стилю. Накануне экзамена наиболее выраженным становится проблемно-ориентированный стиль, а через месяц после его сдачи наблюдается заметно уменьшение копинга избегания, эмоционально-ориентированого копинга и увеличивается проблемно-ориентированный копинг.

Согласно результатам, полученным при использовании Т-критерия Вилкоксона, зафиксирован достоверно-значимый сдвиг в направлении снижения копинг-стратегий: эмоционально-ориентированного копинга (Тэ = 390, р = 0.01) и копинга избегания (Тэ = 391.5, р = 0.01) после сдачи экзамена. Также наблюдается интенсивность сдвига в направлении увеличения проблемно-ориентированного копинга (Тэ = 363, р = 0.01).

Один из возможных выводов заключается в том, что совладающее поведение — это поведение, которому человек научается в процессе преодоления сложных, стрессовых ситуаций. Стиль совладания как бы проходит “отработку”, “шлифовку” в течение некоторого времени. Молодой человек может изменить стиль совладания, то есть копинг пластичен. В нашем исследовании большинство студентов, пережив стрессовую ситуацию (сдачу первого экзамена по ведущей специальности в университете), сменили предпочтение одного стиля совладания на другой. Возможно, они осознали свои трудности и причины неудач, неудовлетворенность от полученного результата. Вероятно, впоследствии в зависимости от выраженности предпочитаемого стиля совладания может прогнозироваться дальнейшая успешность/неуспешность обучения в университете. Через повышение стрессоустойчивости, стойкости или выработку способностей совладающего поведения (обучение выбору эффективных копинг-стратегий) студентам может быть оказана помощь в преодолении академических и социально-психологических трудностей.

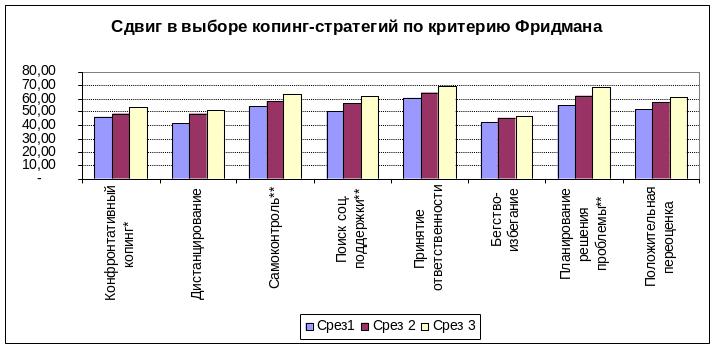

Результаты изменений (сдвигов) в выборе стратегий копинга представлены в таблицах 2-4, диаграмме 1 и графике 1.

Таблицы 2-3. Сдвиг в выраженности средних значений копинг-стратегий (методики ЮКШ и ОСС) у студентов университета в 3-х срезах в зависимости от приближения/удаления от экзамена по Т – критерию Вилкоксона. Отмечена значимость при p <,05.

Стратегии совладания (WCQ - ОСС) |

Кол-во N |

Χr2 T |

Z |

Значимость p |

Среднее |

|

Срез 2 |

Срез 3 |

|||||

Конфронтативный копинг* |

41 |

163 |

2,09947 |

0,03 |

48,50949 |

53,11653 |

Дистанцирование |

41 |

259,5 |

0,909042 |

0,36 |

48,50949 |

50,81301 |

Самоконтроль** |

41 |

124,5 |

2,787381 |

0,005 |

58,42044 |

63,18235 |

Поиск соц. поддержки** |

41 |

177 |

2,632557 |

0,01 |

56,36856 |

62,33062 |

Принятие ответственности |

41 |

256 |

0,966369 |

0,33 |

60,1626 |

62,39837 |

Бегство-избегание |

41 |

333,5 |

0,788457 |

0,43 |

45,52846 |

46,95122 |

Планирование решения проблемы** |

41 |

178,5 |

2,427284 |

0,01 |

61,65312 |

68,02168 |

Положительная переоценка |

41 |

191,5 |

1,355673 |

0,17 |

59,00116 |

61,44019 |

Отмечена значимость при p <,0500

Стратегии совладания (ACS - ЮКШ) |

Кол-во N |

T |

Z |

Значимость p |

Cреднее |

|

Срез 1 |

Срез 2 |

|||||

Соц. поддержка |

41 |

362,0000 |

0,123269 |

0,90 |

68,09756 |

68,8705 |

Решение проблемы |

41 |

229,5000 |

0,362536 |

0,71 |

75,31707 |

74,82927 |

Работа, достижения (тенд.) |

41 |

198,5000 |

1,692555 |

0,09 |

75,70732 |

72,68293 |

Беспокойство |

41 |

346,5000 |

0,075431 |

0,93 |

73,26829 |

72,87805 |

Друзья*** |

41 |

134,0000 |

3,126404 |

0,001 |

64,19512 |

71,5122 |

Принадлежность |

41 |

256,0000 |

0,966369 |

0,33 |

65,7561 |

68,09756 |

Чудо* |

41 |

266,5000 |

1,928826 |

0,05 |

64 |

70,43902 |

Несовладание |

41 |

342,5000 |

0,907288 |

0,36 |

42,14634 |

40,78049 |

Разрядка |

41 |

326,5000 |

0,638100 |

0,52 |

40,58537 |

41,46341 |

Общественные действия |

41 |

275,5000 |

0,646976 |

0,51 |

37,68293 |

36,34146 |

Игнорирование |

41 |

287,0000 |

0,458616 |

0,64 |

41,34146 |

42,68293 |

Самообвинение |

41 |

248,5000 |

1,089213 |

0,27 |

57,56098 |

60,73171 |

Уход в себя |

41 |

335,5000 |

0,241381 |

0,80 |

47,80488 |

48,90244 |

Духовность |

41 |

395,0000 |

0,201619 |

0,84 |

53,53659 |

53,78049 |

Позитивный фокус |

41 |

273,5000 |

1,406721 |

0,15 |

63,04878 |

67,07317 |

Проф. помощь |

41 |

288,0000 |

1,196438 |

0,23 |

46,09756 |

42,56098 |

Отвлечение** |

41 |

161,5000 |

2,694364 |

0,001 |

64,53659 |

74,26829 |

Активный отдых |

41 |

257,0000 |

0,419894 |

0,67 |

56,68293 |

58,73171 |

Таблица 4. Сдвиг в выраженности средних значений выбора копинг-стратегий (по методике ОСС) у студентов университета в 3-х срезах в зависимости от приближения/удаления от экзамена по критерию χ2 – Фридмана.

Копинг-стратегии (ОСС) |

Среднее |

||

Cрез1 |

Срез 2 |

Срез 3 |

|

Конфронтативный копинг* |

46,59 |

48,51 |

53,12 |

Дистанцирование |

41,37 |

48,51 |

51,81 |

Самоконтроль** |

54,03 |

58,42 |

63,18 |

Поиск соц. поддержки** |

50,37 |

56,37 |

62,33 |

Принятие ответственности |

60,16 |

64,40 |

63,70 |

Бегство-избегание |

42,38 |

45,53 |

46,95 |

Планирование решения проблемы** |

55,02 |

61,65 |

59,02 |

Положительная переоценка |

52,12 |

57,00 |

61,44 |

Отмечена значимость при p <,050

Д иаграмма

1

иаграмма

1

Как это видно из диаграммы и графика, зафиксированная динамика процесса копинга, неоднозначна. Ко второму срезу у студентов выросли показатели как продуктивных (самоконтроль, принятие ответственности, планирование решения проблемы, положительная переоценка), так и непродуктивных стратегий (конфронтативный копинг, дистанцирование, бегство-избегание). После экзамена, уже в следующем семестре, также значимо увеличиваются как продуктивные, так и непродуктивные стратегии.

График 1.

С помощью Т-критерия Вилкоксона данные демонстрируют достоверно значимый сдвиг в направлении увеличения использования следующих копинг-стратегий: конфронтативный копинг, самоконтроль, поиск социальной поддержки, планирование решения проблемы (средние значения по перечисленным стратегиям, измеренным по ОСС, увеличивается после сессии).

Наибольшая разница средних значений (T = 178,5 при р<0,01 ) наблюдается при использовании стратегии – планирование решения проблемы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что после сессии студенты более склонны к анализу проблемных ситуаций. Во время сессии накануне экзамена они не могут достаточно интенсивно сосредоточиться на проблеме (вопрос №1), составить план действий (№20), удвоить свои силы для достижения результата (№40). Судя по всему, причиной этому является новизна возникшей стрессовой ситуации, у первокурсников еще нет опыта поведения в подобных ситуациях, экзамен в ВУЗе отличается от школьных экзаменов. Видимо, планировать решение проблемы они начинают уже после непосредственного столкновения с трудностями, то есть – после сдачи экзамена.

Также достаточно существенный сдвиг наблюдается по стратегии поиск социальной поддержки. Это значит, что до и во время экзаменационной сессии студенты-первокурсники не так часто прибегают к поиску помощи. Судя по всему, они переживают все трудности самостоятельно и/или не осознают, не оценивают ситуацию как трудную («ошибка атрибуции»). Уже после сессии они чаще говорят с другими людьми о волнующей их ситуации, ищут у них сочувствия и понимания, спрашивают совета у уважаемых родственников или друзей.

После экзамена студенты чаще используют конфронтативный копинг, который предполагает агрессивные усилия к изменению ситуации, некоторую враждебность. Пережив сложную ситуацию, серьезное эмоциональное напряжение, первокурсники, вероятно, дают какой-то выход своим чувствам. Некоторые из них в своих неудачах склонны винить преподавателей, испытывают к ним враждебность. Уже после экзаменов они более склонны «стоять на своем» и «бороться за то, чего хотят добиться», «пытаются склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение». К тому же, возникает и конфронтация с самим собой в силу недовольства своими успехами.

Более частое использование стратегии самоконтроль после экзаменационной сессии (124, при р<0,005) также вполне объяснимо. Перед экзаменом студенты-первокурсники находились в напряжении и не могли контролировать свои эмоции. Они чаще всего использовали следующие стратегии совладания: старались не показывать своих чувств (вопрос №10), чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела (№34), прокручивали в уме, что им стоит сказать или сделать в трудной ситуации (№44). После сдачи экзаменов напряжение уменьшилось, эмоциональное состояние стабилизировалось, уровень саморегуляции стал выше. Первокурсники, сдав первую сессию, больше адаптировались к обучению в университете, приняли новую роль, обрели новый опыт поведения.

Снижение частоты выбора когнитивной стратегии планирование решения проблемы после экзамена и после сессии свидетельствует о том, что ее повышение произошло, видимо, под «прессом стресса». Навык постоянного применения рациональной стратегии этим студентам пока не по силам, что характеризует их как не вполне взрослых, ответственных и устойчиво мотивированных людей.

Таблица 5. Динамика тревожности (по Спилбергеру – Ханину), полученные с помощью Х 2 – Фридмана.

РТ

№ среза |

Ранг |

Сумма рангов |

Среднее m |

SD |

1. За месяц до сессии |

2,244 |

92,000 |

32,390 |

11,445 |

2. Перед экзаменом |

2,476 |

101,500 |

36,146 |

11,291 |

3. Через месяц после сессии |

1,280 |

52,500 |

25,024 |

9,918 |

Примечание: уровень значимости p < ,00000

ЛТ

№ среза |

Ранг |

Сумма рангов |

Среднее m |

SD |

1. За месяц до сессии |

2,195 |

90,000 |

48,415 |

10,027 |

2. Перед экзаменом |

2,293 |

94,000 |

48,585 |

9,479 |

3. Через месяц после сессии |

1,512 |

62,000 |

44,585 |

9,284 |

Данные изменения тревожности (таблица 5) в зависимости от времени приближения/удаления к ситуации экзамена показывают, что наиболее изменяемыми значениями являются показатели ситуационной (актуальной) тревожности. Это можно объяснить тем, что актуальная тревожность – это эмоциональный ответ человека на все, что происходит с ним в данный момент, динамическая характеристика эмоциональных переживаний. А личностная тревожность как относительно устойчивая черта практически не изменяется.

Средние значения показателей ситуационной тревожности изменяются в зависимости от времени проведения исследования. Уровень ситуационной тревожности постепенно увеличивается и достигает максимального значения (m=36,15 – умеренная тревожность) во 2-ом срезе, который проводился непосредственно перед самим экзаменом, а после сдачи экзаменов уровень актуальной тревоги резко падает (m=25,02 – низкий уровень), и это существенная разница (Chi Sqr = 33,97 p < ,000).

Эти данные доказывают изменение эмоционального состояния студентов, связанного с экзаменом и сопровождающего выбор стратегий/стилей копинга.

Для того чтобы выяснить, как влияет уровень тревожности на выбор стратегий совладания, использовался регрессионный анализ. Выяснилось, что уровень ситуационной тревожности оказывает влияние на выбор копинг-стратегий Чудо, Духовность, Принадлежность, Решение проблемы (р < 0,03), а уровень личностной тревожности на выбор – Решение проблемы, Чудо, Работа, достижения (р < 0,01). Регрессионный анализ данных 3-го среза, проводимого после сессии, выявил влияние личностной тревожности на выбор следующих стратегий совладания: Работа, достижения, Принадлежность, Решение проблемы. Это можно интерпретировать как последствия приобретение опыта. Уровень ситуативной тревожности оказывает влияние на выбор стратегий Чудо, Принадлежность (р < 0,04).

Итак, совладающее поведение изменяется в связи с периодом приближения – удаления от ситуации экзамена у студентов первого курса университета и зависит от уровня тревожности студента. Зафиксированная динамика неоднозначна, требует дальнейшей проверки и осмысления. После экзаменов происходит сдвиг в направлении увеличения использования, как конструктивных копинг-стратегий – поиск социальной поддержки, самоконтроль, положительная переоценка, так и неконструктивных стратегий – конфронтации, дистанцирования. Интересен и требует дальнейшего исследования факт более частого использования конфронтативного копинга после экзаменов. Снижается частота выбора стратегии планирование решения проблемы, и на том же уровне, что и во втором срезе, остаются стратегии принятие ответственности и бегство-избегание. Думается, что такая ситуация отражает реалии обучения в современном вузе молодых людей, которые, в основном сделали выбор получения высшего образования с помощью родителей, не обладают достаточной познавательной мотивацией и ожидают большей помощи от преподавателей университета, хотя и не просят о ней. Это говорит о том, что процесс их адаптации к высшей школе еще не завершен.

Разделив по результам экзамена (полученным оценкам) студентов на две группы, – успешно сдавших экзамен (на «отлично»), и неуспешно сдавших (получивших «удовлетворительно» и «недовлетворительно»), мы проанализировали изучаемые переменные. Получены некоторые различия:

1) Основное различие наблюдается по уровню тревожности: у студентов, неуспешно сдавших экзамен, сильнее выражена личностная тревожность. Во всех трех срезах у этих студентов выявлен высокий уровень личностной тревожности (m=53,5; m=50,7; m=47,1 соответственно). У студентов, сдавших экзамен на «отлично», личностная тревожность выражена на среднем уровне, т.е. при столкновении с трудностями они сохраняют эмоциональное равновесие, работоспособность.

2) Ситуационная тревожность у студентов-отличников находится на низком или среднем уровне (m=32,9; m=31,5; 26,5), то есть они воспринимают происходящее как преодолимое. Такие студенты уверены в себе, довольны собой, настроены на успешное преодоление препятствий и чувствуют в себе достаточно сил для этого. А у студентов, получивших на экзамене 3 балла, актуальная тревожность выше (m=39,5; m=42,8; m=30,0), то есть они придают повышенную значимость отдельным элементам ситуации, с трудом находят в себе силы и возможности контролировать свои эмоциональные переживания. Таким образом, тревожность (личностная и ситуационная) является предиктором академического успеха или неуспеха студентов на экзаменах.

3) Стратегии совладания у «успешных» и «неуспешных» студентов (измеренные по ЮКШ) различаются несущественно. Больше всего у тех и других выражены стратегии – Решение проблемы, Работа, достижения и Беспокойство, минимально – Общественные действия и Профессиональная помощь. Единственным значимым отличием является то, что у отличников намного сильнее развито стремление принадлежать (стратегия Принадлежность), т.е. они более заинтересованы в общественном мнении, одобрении, нуждаются в советах друзей (p < 0.001). Видимо, эта потребность помогает им лучше справляться с трудностями, быть к ним лучше подготовленными.

4) Студенты, неуспешно сдавшие экзамен, менее социально и психологически адаптированы к новым условиям обучения. Средний балл по СПА (шкале Социально-психологической адаптированности Даймонда- Роджерса) у них ниже (m=42,3 – средний уровень), чем у студентов-отличников (m=52,3 – высокий). Это наряду с другими факторами служит объяснению различных академических успехов в первую сессию у студентов-первокурсников.

5) «Успешные» студенты оценивают свои знания адекватно, или же склонны перестраховаться, занижая оценку. Студенты, оказавшиеся на экзамене «неуспешными», в основном, завышали - за три месяца до экзамена уровень своих будущих достижений, попадая в разряд «рискующих» (по Рейковскому).

Таким образом, вполне возможно предсказывать в начале учебного года уровень академической успеваемости студентов – первокурсников по зафиксированным у них уровням тревожности и самоэффективности и самооценке уровня достижениий и, в какой-то мере, стратегиям совладающего поведения.

По итогам мини-лонгитюдов можно констатировать, что динамический фактор совладающего поведения существует и должен учитываться при его комплексном анализе. Не исключаю при этом, что динамика совладания как процесса присуща лишь специфическим, явно и определенно развивающимся ситуациям.