- •«И друг степей калмык…» Калмыцкая тема в художественной литературе Элиста 2009

- •Книга, нужная читателям

- •В творчестве русских писателей Иван Алексеевич Бунин

- •Записная книжка. (о калмыках)

- •Елена Андреевна Ган

- •«Утбалла»

- •Владимир Алексеевич Гиляровский

- •Мои скитания «Тюрьма и воля»

- •Фёдор Николаевич Глинка

- •Николай Васильевич Гоголь

- •Калмыки

- •Религия и духовная образованность и словесность

- •Несколько мыслей и изречений из калмыцких книг

- •Иван Иванович Дмитриев

- •Глас патриота на взятие Варшавы

- •Василий Андреевич Жуковский

- •Василий Иванович Немирович-Данченко

- •У голубого моря

- •Алексей Феофилактович Писемский

- •Путевые очерки Астрахань

- •Бирючья коса

- •Александр Сергеевич Пушкин

- •«История Пугачева»

- •Примечание к главе первой

- •Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года

- •Калмычке

- •Капитанская дочка

- •Глава XI. Мятежная слобода

- •Из письма к я. Н. Толстому

- •Евгений Онегин

- •Отрывки из путешествия Онегина

- •Братья разбойники

- •История Петра

- •В творчестве советских российских писателей Сергей Петрович Алексеев

- •Небывалое бывает:

- •Опять Нарва

- •Бабат Барабыка

- •Шпага генерала Горна

- •Марк Германович Ватагин

- •Пушкин в калмыцкой кибитке

- •Расул Гамзатович Гамзатов

- •Давиду Кугультинову

- •Юрий Павлович Герман

- •«Россия молодая»

- •Мичман корабельного флота

- •Василий Семёнович Гроссман

- •Жизнь и судьба

- •Даниил Маркович Долинский

- •Джангарчи

- •Степной гравер

- •Памятник Пушкину в Элисте

- •Калмыцкий чай

- •Михаил Александрович Дудин

- •Давид Кугультинов в Норильске

- •Константин Ильич Ерымовский

- •Между Волгой и Манычем

- •1. Из Астрахани – в Элисту

- •2. По калмыцкому тракту

- •Сергей Александрович Есенин

- •Пугачев

- •Виталий Александрович Закруткин

- •Подсолнух

- •Михаил Ефимович Кольцов

- •Элиста, город живых

- •Ирина Всеволодовна Корженевская

- •Девочка Царцаха*

- •По Калмыкии

- •Кайсын Шуваевич Кулиев

- •Давиду Кугультинову

- •Cемён Израилевич Липкин

- •Кипарис доски

- •Калмыцкий пейзаж

- •Тюльпан

- •В калмыцкой степи

- •Техник-интендант

- •Александр Петрович Листовский

- •Сын степей

- •Николай Фомич Лиходид

- •Калмычка

- •Владимир Семёнович Моложавенко

- •Гремучий Маныч

- •Полыхали в степи тюльпаны…

- •Город на Кара-Чеплаке

- •Степь доброй надежды

- •Константин Георгиевич Паустовский

- •Подводные ветры

- •Валентин Саввич Пикуль

- •Слово и дело: роман-хроника времён Анны Иоанновны. Книга вторая. Мои любезные конфиденты

- •Летопись третья

- •Летопись пятая

- •Свеча жизни Егорова

- •Не от крапивного семени

- •Петр Павлович Ребро

- •Илья Ефимович Репин

- •Впечатления детства

- •Объезд диких лошадей. – Калмык

- •Александр Серафимович Серафимович

- •Степные люди

- •Ярослав Васильевич Смеляков

- •Калмыцкая конница

- •Любезная калмычка

- •Виктор Александрович Стрелков

- •Калмычке Анне

- •Александр Трифонович Твардовский

- •По праву памяти

- •Сын за отца не отвечает

- •Алексей Николаевич Толстой

- •Петр Первый

- •2. Первая победа русских

- •Велимир Хлебников

- •Единая книга

- •Мариэтта Сергеевна Шагинян

- •Первая Всероссийская

- •Август Ефимович Явич

- •Калмыцкая степь

- •Эренцен и его машина

- •Свадьба

- •Эльзете

- •Камзол, или История одной девушки

- •Гибель богов

- •Сказки доброго Сеткюр – бурхана

- •Последнее кочевье

- •Глоток воды

- •В творчестве зарубежных писателей Карл Дитрих Баркман

- •Асарай («Наказ богов»)

- •Роальд Даль (Роалд Дал)

- •Александр Дюма

- •Путевые впечатления в России Астрахань

- •В Калмыкии

- •Праздник у князя Тюменя

- •Продолжение праздника

- •Дикие лошади

- •Вальтер Лесли Ривер

- •Торгуты

- •Библиография Калмыцкая тема в художественной литературе в творчестве русских писателей

- •В творчестве советских российских писателей

- •В творчестве зарубежных писателей

- •Указатель произведений

- •В творчестве зарубежных писателей 280

- •Указатель произведений 335

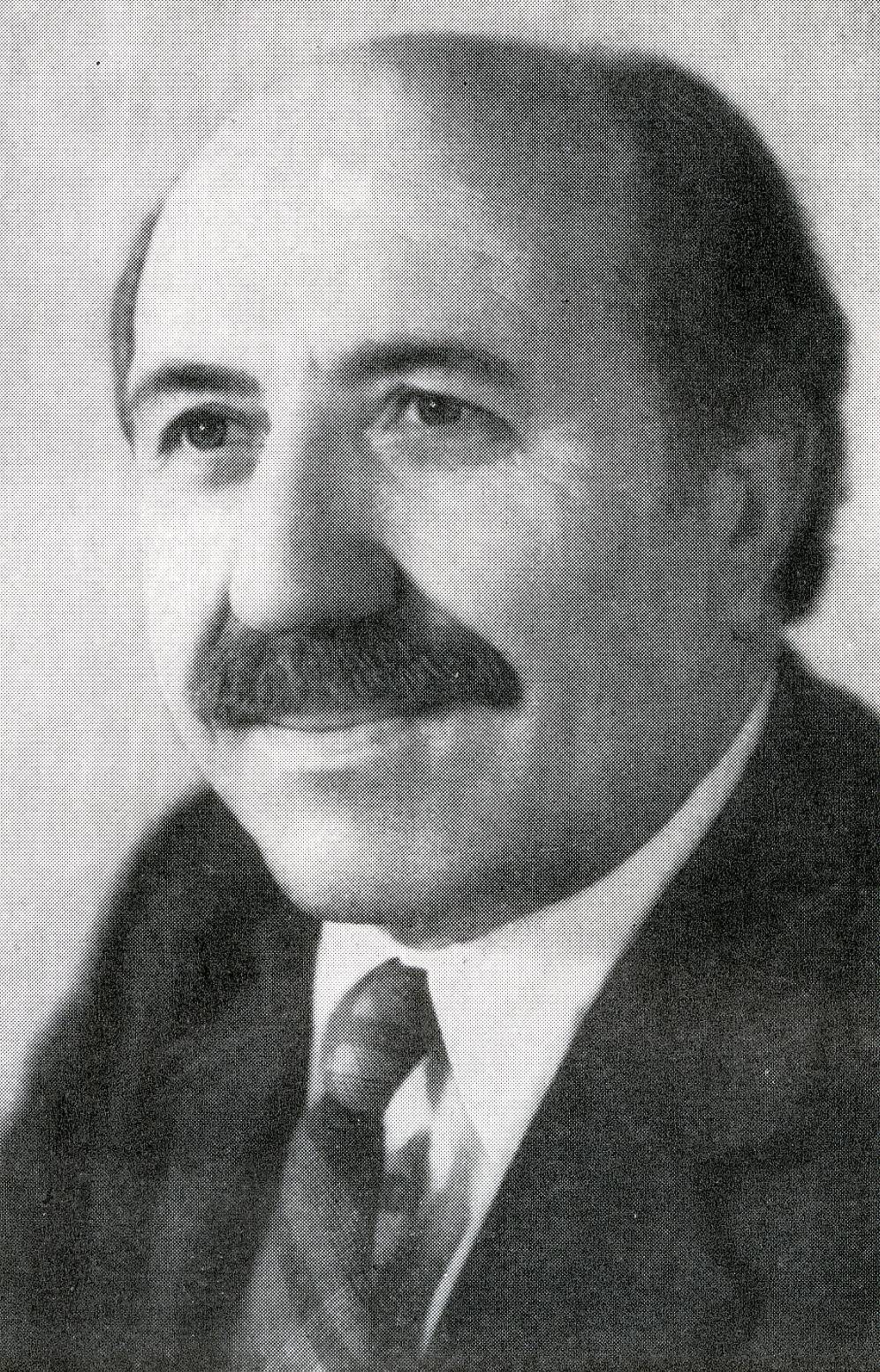

Кайсын Шуваевич Кулиев

(1917-1985)

К айсын

Кулиев – балкарский поэт, народный поэт

Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной

премии (1974), лауреат Ленинской премии

(1990 – посмертно).

айсын

Кулиев – балкарский поэт, народный поэт

Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной

премии (1974), лауреат Ленинской премии

(1990 – посмертно).

Кайсын Кулиев – поэт небольшого народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Он говорил от лица своего народа. Он – поэт всего мира…

Интересы всего человечества нашли отражение в этом поэте. Духовное родство, которое Кулиев безошибочно обнаруживал у самых разных поэтов, укрепляло в нем чувство мира как единого дома человечества. Естественно, что зародыш этого чувства – врождённая любовь к «малой родине», к Чегему. Кайсын Кулиев – тонкий лирик, чутко откликавшийся на события современной жизни, на боль своего народа, незаконно выселенного в 1943 – 1944 годах, поэтому ему были близки по духу калмыцкие поэты и писатели, с которыми его связывала тесная братская дружба. К. Кулиев – автор поэтических сборников «Мои соседи», «Песни ущелий», «Раненый камень», «Книга земли» и других. В 1987 году в издательстве «Художественная литература» вышло собрание сочинений К. Кулиева в трех томах.

Кумыс

Был горизонт как тетива,

Лучи жары как стрелы были.

Казалась войлоком трава,

И несся вихрь дорожной пыли.

И мы вошли в калмыцкий дом,

Платками вытирая лица.

И было слышно в доме том,

Как в поле ржала кобылица.

Кумыс нам подали.

Следа

От жажды не осталось скоро.

Студен кумыс был, как вода

Высокогорного Терскола.

И голубел небесный лик,

Полет венчая соколиный.

Будь счастлив,

друг степей калмык,

Кавказских гор сосед старинный.

(1959)

Давиду Кугультинову

Какого цвета темень без просвета,

Как воет вихрь, ломая дерева,

На вкус беда людская какова -

Кто – кто, а мы с тобою знаем это.

Мы знаем, что такое ветер бедствий,

Когда он воет, бьет нещадно в грудь,

И нет огня, нет крова, чтоб согреться,

И лишь надежда указует путь.

А может, ничего и не бывало,

А просто в дни былые – верь не верь –

Таких нам сказок жизнь нарассказала,

Что мы с тобой их помним и теперь.

Но есть у жизни сказки и другие –

О том, как птица певчая поет,

Как дерево, наперекор стихии,

Зимою снежной раскрывает плод.

Вот и сейчас одну такую сказку

Сплетает жизнь, не тратя много слов,

О том, как в самом сердце гор Кавказских

Сидим мы, все невзгоды поборов.

Нас озаряет сказочное солнце,

На нас глядит приветливо Кавказ,

Который в прошлом видел стихотворцев

Во много раз значительнее нас.

И на тебя с любовью смотрят горы

Не потому ль, что ценит высота

Лишь тех, чья совесть в радости и горе,

Как снег высот, всегда была чиста.

И дни войны, и дни страшней, чем войны, –

Нам испытать пришлось, но с давних пор:

Чем совесть чище, тем душа спокойней –

Закон твоих равнин и наших гор.

И жизнь людей не так мрачна в итоге.

И мы, взойдя на эту высоту,

Давай, мой брат Давид, поднимем роги

За вечность гор и нашу правоту!

(1971)

Cемён Израилевич Липкин

(1911-2003)

Л ипкин

С. И. – русский поэт, прозаик, переводчик,

мемуарист. Родился в Одессе в семье

кустаря – закройщика. С 1929 г. жил в

Москве. Сначала 30-х годов, освоив

персидский язык, занимался переводами,

параллельно учась в Московском инженерно

– экономическом институте. В годы

Великой Отечественной войны был военным

корреспондентом на юге России, что нашло

отражение, как в его стихах, так и в

прозе. В поэме «Техник – интендант»

(1963) с прозаической обстоятельностью

рассказывает о таком реальном эпизоде,

как об отступлении летом 1942 года в

составе 110-й кавалерийской дивизии.

ипкин

С. И. – русский поэт, прозаик, переводчик,

мемуарист. Родился в Одессе в семье

кустаря – закройщика. С 1929 г. жил в

Москве. Сначала 30-х годов, освоив

персидский язык, занимался переводами,

параллельно учась в Московском инженерно

– экономическом институте. В годы

Великой Отечественной войны был военным

корреспондентом на юге России, что нашло

отражение, как в его стихах, так и в

прозе. В поэме «Техник – интендант»

(1963) с прозаической обстоятельностью

рассказывает о таком реальном эпизоде,

как об отступлении летом 1942 года в

составе 110-й кавалерийской дивизии.

Целый пласт произведений Липкина опирается на мощный и разноязычный фундамент: будь то трагедия сожжённых гитлеровцами евреев (стихотворение «Зола», 1967), депортированных калмыцкого (поэма «Техник – интендант») или малого кавказского (летописная повесть «Декада»,1980) народов. Поэт проводил чёткую грань между «прекрасным» национальным самосознанием культуры и «отвратительным» национальным самосознанием крови. Подобное восприятие национального многоцветия мира было закономерно для Липкина, творческое лицо которого с наибольшей силой проявилось в переводах с языков народов бывшего СССР. Когда речь заходит о бесценном духовном и культурном сокровище калмыцкого народа – эпосе «Джангар», то непременно вспоминается имя Семёна Израилевича Липкина. Благодаря его поэтическому переводу, «Джангар» стал достоянием широкого круга читателей. Семёну Липкину было присвоено почётное звание народного поэта Калмыкии.