- •А. Содержание

- •В. Лист ознакомления

- •Пояснительная записка

- •Тематический план

- •Перечень практических работ.

- •Практическая работа № 1. Тема: Вычисление географических координат.

- •Содержание и порядок выполнения работы :

- •1. Основные формулы и определения.

- •Практическая работа № 2.

- •Примеры и решения задач:

- •Практическая работа № 3.

- •Содержание и порядок выполнения работы : Основные формулы и определения.

- •1.Задачи для самостоятельного решения.

- •Практическая работа № 4.

- •Содержание и порядок выполнения работы: Задачи на определение соотношений между истинным курсом, истинным пеленгом и курсовым углом углом. Основные формулы и определения.

- •Пример решения задачи:

- •Задачи на приведение магнитного склонения к году плавания Основные формулы и определения.

- •Примеры решения задач:

- •Задачи на определение девиации и поправки магнитного компаса с помощью различных навигационных способов

- •Задачи на перевод и исправление румбов

- •Пример решения задачи

- •Практическая работа № 5.

- •Примеры решения задач:

- •Содержание и порядок выполнения работы

- •Практическая работа № 7,8.

- •Содержание и порядок выполнения работы : Комплектование судовой коллекции карт и книг.

- •1.Счисление пути судна

- •1.1. Графическое счисление координат судна

- •1.2. Ведение графического счисления без учёта дрейфа и течения.

- •2. Учет дрейфа судна

- •Давление на надводную часть судна оказывает так называемый наблюдаемы ветер.

- •2.1.Способы определения угла дрейфа.

- •2.2.Графическое счисление с учётом дрейфа.

- •3. Учёт течения

- •3.1. Графическое счисление с учётом постоянного течения.

- •3.2. Определение элементов течения

- •3.3. Использование навигационных пособий по течениям .

- •3.4. Совместный учёт дрейфа и течения.

- •4.1. Графическое счисление с учётом дрейфа и течения.

- •Примеры решения задач:

- •Задачи на составное письменное счисление пути судна Основные формулы и определения.

- •Пример решения задачи:

- •Основные формулы и определения.

- •Задачи на прокладку пути судна с определением места судна по трем пеленгам. Исключение ошибки в принимаемой поправке компаса. Оценка точности обсервованного места. Основные формулы и определения.

- •Пример решения задачи.

- •Задачи на прокладку пути судна с определением места с помощью комбинированных способов.

- •Способ определения по пеленгу и горизонтальному углу.

- •Способ определения места судна по двум расстояниям.

- •Способ определения по крюйс-пеленгу.

- •Задачи на прокладку пути судна с определением места по радиопеленгам круговых радиомаяков .Оценка точности обсервованного места Основные формулы и определения.

- •Задачи на прокладку пути судна с определением места с помощью рнс ''Лоран-с'' и «Таблиц для определения места судна с помощью рнс "Лоран-с"»

- •Пример работы с таблицами:

Практическая работа № 7,8.

Тема: Подбор карт и пособий на переход. Получение информации по данным руководств и пособий. Подбор корректуры для карт и пособий по извещениям.

Цель занятия: Научить курсантов делать подбор карт и пособий на переход.

Умение и навыки, которые должны приобрести обучаемые на занятии: уметь подбирать карты и пособия на переход судна и производить корректуру по данным корректурных материалов.

Перечень используемых источников:

Оснавная: Дмитриев В.И. Справочник капитана / В.И. Дмитриев, В.Л. Григорян, СВ. Козик, В.А. Никитин, Л.С. Рассукованый, Г.Г. Фадеев, Ю.В. Цитрик. Под общей редакцией В.И. Дмитриева - СПб.: Элмор, 2009. - 816 с.

Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. Учебник для вузов (3-е издание переработанное и дополненное) / Под общ. ред.

д.ф.тин Б, И. Дмитриева. - М.. иМОГКНЖА», 2009. - 458 с.

Дополнительная: 1. Правила корректуры морских карт и руководств для плавания в береговых корректорских подразделениях (9039) . ГУНиО МО , 1987 – 71 с.

2.Авербах Н.В. , Гагарский Д.А., Горобцов А.П. , Захарьян Р.Г. Корректура морских карт и руководств для плавания : учеб. Пособий . – СПб., 2001 – 86 с.

Ермолаев Г.Г , Морская лоция : учебник для вузов морского транспорта – М. Транспорт , 1982 – 392 с.

Извещение мореплавателем.

Содержание и порядок выполнения работы : Комплектование судовой коллекции карт и книг.

Согласно книге «Правила корректуры, комплектования и хранения карт и руководств для плавания на судах гражданских ведомств (адм. № 9039), обязательный перечень карт и руководств для плавания, составляющих судовую коллекцию, определяется службой безопасности мореплавания судовладельца и объявляется приказом начальника судоходной компании.

Суда Северного бассейна снабжаются морскими картами и пособиями для плавания по беззаявочной системе, существо которой заключается в том, что на определенные районы Мирового океана составлены комплекты карт и руководств для плавания. Каждому судну определен список судовой коллекции карт и пособий, который включает в себя издания ГУНиО МО РФ соответствующих комплектов в зависимости от района плавания.

По мере получения новых изданий карт, книг, вклеек на карты и корректурного материала для каждого судна, эти издания накапливаются согласно его списка судовой коллекции и высылаются на судно с приходом его в базовые порты, а также доставляются экспрессной международной почтой «DHL» в иностранные порты согласно заявки капитана.

Непригодные для навигационных целей карты с изменением их годности по году печати, а также изношенные карты заменяются только по заявкам. Заявки должны подаваться за 10 суток письменно или по радио. Заказанные карты должны быть перечислены в возрастающем порядке номеров.

Необходимо иметь в виду, что утвержденные судовые коллекции карт и книг для каждого судна являются лишь обязательным минимумом, который должен быть на судне. Коллекции не включают в себя ряд карт, детализирующих подходы к портам и отдельным пунктам, не входящим в сферу обычного плавания судов.

По состоянию на 1 ноября календарного года производится инвентаризация судовой коллекции карт и книг согласно судового списка. При проверке годность каждой карты должна быть проверена по откорректированным каталогам. Согласно актов инвентаризации отдел картографии пополняет судовые коллекции карт и книг. База данных судовых коллекций хранится и корректируется на ПЭВМ картографии.

Капитан судна отвечает за:

•полноту судовой коллекции карт и руководств для плавания,

•обоснованность поданных заявок,

•полноту полученного судном корректурного материала, включая радионавигационную информацию,

•правильность учета и хранения изданий ГУНиО МО РФ и ГС флотов.

Отдел картографии отвечает за:

•своевременную отправку на суда морских карт и пособий для плавания нового издания согласно судовых коллекций и заявок капитанов судов,

•комплектность и своевременную отправку на судно корректурного материала.

Перечень обязательных карт и пособий для всех судов, независимо от их района плавания, включен в комплект № 1.

Общий порядок подбора карт и пособий включает в себя работу с Каталогом карт и пособий.

В целях систематизации изданий Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны нашей страны, упрощения подбора навигационных пособий и облегчения переписки по ним с 1 января 1968 г. введена система пятизначных адмиралтейских номеров для отечественных морских карт.

Адмиралтейский номер морской навигационной карты или карты внутреннего водного пути несет следующую информацию.

Первая цифра номера карты обозначает океан или его часть с входящими в него морями, впадающими в них реками и тяготеющими к этим океанам озерами. Для разных частей Мирового океана она имеет следующие значения:

— Северный Ледовитый океан;

— Атлантический океан, северная часть;

— Атлантический океан, южная часть;

— Индийский океан;

— Тихий океан, южная часть;

— Тихий океан, северная часть.

Вторая цифра номера карты обозначает масштаб (вид) карты:

— масштабы 1: 5 ООО ООО — 1:1 ООО ООО (генеральные карты);

— масштабы крупнее 1:1 ООО ООО и по 1:500 ООО включительно (путевые карты);

— масштабы крупнее 1: 500 ООО и по 1:200 ООО включительно (путевые карты);

и 4 — масштабы крупнее 1:200 000 и по 1:100 000 включительно (путевые карты);

5 и 6 — масштабы крупнее 1:100 000 и мельче 1:25 000 (частные карты);

— резерв;

и 9 — масштабы крупнее 1: 25 000 (морские планы).

Третья цифра номера для карт масштабов крупнее 1:500 000 обозначает район океана (моря), в пределах которого находится данная карта.

Две последние цифры для карт масштабов крупнее 1:50 000 и три последние цифры для карт масштаба 1:500 000 и генеральных карт — порядковый номер карты в данном море, океане или его части. Например:

адмиралтейский номер карты 22215 означает, что карта относится к северной части Атлантического океана, что она путевая

масштаба 1:200 000 — 1:300 000, относится к Северному морю, имеет порядковый номер 15;

адмиралтейский номер карты 62003 означает, что карта относится к северной части Тихого океана, что она путевая масштаба 1:200 000 — 1: 300 000, относится к Охотскому морю, ее порядковый номер 3.

Адмиралтейские номера специальных, справочных и вспомогательных карт имеют следующие особенности:

первой цифрой адмиралтейского номера всех карт этой группы является цифра 9;

вторая цифра номера карт обозначает океан или его часть в соответствии с делением, принятым для навигационных карг;

третья цифра номера карт обозначает масштаб карты следующим образом:

— масштаб 1:5 ООО ООО и мельче;

— масштаб 1:2 ООО ООО и мельче;

— масштаб 1: 1 ООО ООО и мельче;

— масштаб мельче 1: 500 ООО;

— масштаб 1:500 ООО;

— масштаб 1:400 ООО;

6, 7, 8 и 9 — масштаб крупнее 1: 400 000;

последние две цифры номера этих карт являются их порядковыми номерами в данном океане или его части.

Например, адмиралтейский номер карты 92035 означает, что карта является бланковой обзорной или справочной картой на район северной части Атлантического океана, масштаба 1: 500 000, ее порядковый номер 35.

Карты, которые охватывают весь мир или несколько океанов, или имеют скользящую долготную рамку (карты-сетки), второй цифрой адмиралтейского номера имеют ноль (0).

Картам этой группы присвоены следующие адмиралтейские номера:

90000 — 90199 — мировые карты;

90200 — 90399 — карты-сетки масштаба 1:250 00 и мельче;

90400 — 90999 — карты-сетки масштаба 1:20 000 и крупнее;

последние цифры обозначают порядковый номер карты в каталоге.

Адмиралтейские номера морских навигационных карт, справочных и вспомогательных карт с дополнительной нагрузкой, основой которых явились навигационные, обзорные или бланковые карты, состоят из адмиралтейских номеров таких карт с добавлением через дефис установленных для этих карт прописных букв.

При этом необходимо иметь в виду, что количество знаков в номере карты, включая дефис, запятые и пробелы между знаками, не должно превышать 6.

К номерам издаваемых в РФ морских карт с дополнительной нагрузкой добавляются буквы только русского алфавита, за исключением карт составляющих магнитного поля Земли (Н и Z).

Адмиралтейские номера на отечественных картах проставляются по углам карт без знака номера.

Пример: Подобрать карты и пособия для перехода гавань Мостаганем (Алжир) – Кирения (о.Кипр).

Решение: 1. В начале раздела «Карты» Каталога карт и книг № 7007 помещен Сборный лист сборных листов карт, по которому устанавливают номер 4 сборного листа генеральных карт , включающего район перехода ( Средиземное море).

2. По сборному листу 4 –Генеральные карты северной части Атлантического океана (нечетная страница Каталога) – устанавливают номер генеральных карт на заданный переход , а по описанию карт этого сборного листа (четная страница Каталога) –название карт, их масштаб год печати.

3. по сборному листу сборных листов карт Каталога устанавливают номера 33,34 и 35 сборных листов путевых и частных карт и планов , охватывающих район перехода.

4. По сборным листам 33 0 Западная часть Средиземного моря , 34 – Средняя часть Средиземного моря и 35 _ Восточная часть Средиземного моря устанавливают номера путевых и частных карт и планов и выписывают их в последовательности перемещения от гавани Мостаганем до порта Кирения , а по описаниям карт этих сборных листов – названия карт , их масштаб и год печати.

На заданном переходе в двух районах путевые карты не перекрывают одна другую ( между картами 32333 – 32330 и 32314 – 32221). На эти районы следует выписать генеральные карты ( повторно) : в первом случае – карту 30307 и во втором случае – карты 30305 и 30302.

Из раздела «Книги» Каталога выбирают руководства и пособия для плавания – сначала «Лоции» , затем «Огни» и т.д.

Ответ: На переход Мостаганем – Кирения неоходимы : генеральные карты – 30308 , 30307, 30399, 30305, 30302 и 30303;путевые и частные карты и планы 39321,32335,32334,32333,30307,32330,32317,32316,32314,30305,30302,32221,32222,32223,39219; книги – 1253,1252,2219,2220,3001,6003.Атлас поверхностных течений Средиземного моря.

Карты |

Название карт |

Масштаб 1 : С |

Год печати |

Предельная точность масштаба, м |

39321 |

Планы побережья Алжира Гавань Мостаганем. |

10 000 |

1958 |

2 |

32335 |

От порта Шершель до порта Мостаганем |

200 000 |

1978 |

40 |

32334

|

От гавани Деллис до гавани Шершель. |

200 000 |

1978 |

40 |

32333 |

От порта Джиджелли до гавани Деллис |

200 000 |

1978 |

40 |

30307

|

От Балеарских ост. до ост. Сардиния и Корсика. |

1 000 000 |

1963 |

200 |

32330 |

От мыса Рас-эт-Тиб до порта Бизерта |

200 000 |

1978 |

40 |

32317 |

Северо- Западная часть Тунисского пролива |

200 000 |

1978 |

40 |

32316 |

От залива Джела до мыса Гранитола с ост. Гаудеш и Линоса |

200 000 |

1978 |

40 |

32314 |

Мальтийский пролив |

200 000 |

1978 |

40 |

30305 |

Ионическое море |

1 000 000 |

1976 |

200 |

30302 |

Эгейское и Мраморное море |

1 000 000 |

1978 |

200 |

32221 |

От мыса Кадырга до мыса Ташлык |

200 000 |

1978 |

40 |

32222 |

Залив Анталья |

200 000 |

1969 |

40 |

32223 |

От залива Анталья до мыса Инджекум с северной частью ост.Кипр |

200 000 |

1978 |

40 |

39219 |

Порты и якорные места ост. Кипр. Порт Кирения |

12 500 |

1976 |

2,5 |

Подбор корректуры для карт и пособий по извещениям и порядок проведения корректуры:

Корректура начинается с карт наиболее крупного масштаба. Номера таких карт указываются в ИМ первыми , и по ним дают координаты объектов, которые должны быть откорректированы по данному ИМ. Затем корректируются остальные карты в порядке уменьшения масштаба . Если после номера ИМ в круглых скобках показан номер ( например , 21245(1)), это значит , что карту 21245 следует откорректировать только по пункту 1 извещения мореплавателям.

Корректура карт производится следующим образом:

- по постоянным ИМ исправления наносится красной тушью ( чернилами или тонкой шариковой ручкой). Отмененные обозначения перечеркиваются крестом , текстовая часть зачеркивается двумя тонкими линиями ( по линейке). Ошибочно нанесенные на карту обозначения перечеркивают синей тушью ( чернилами или тонкой шариковой ручкой);

- по временным и предварительным ИМ , по извещениям сезонного характера , а также по НАВАРЕА , НАВИП и ПРИП корректура наносится остро отточенным карандашом. Около корректуры , выполненной по радионавигационному извещению, указывается вид этого извещения , его номер и год ( например , НАВАРЕА 124/99 или ПРИП 26/99).

- вклейки , изданные ГУНиО , аккуратно вырезаются и посте совмещения географической сетки и одноименных контуров наклеиваются на соответствующие места карт.

Все исправления на картах делаются аккуратно и четко , мелким чертежным шрифтом условными знаками и сокращениями ( вид и масштаб) , принятыми согласно « Условным знаком морских карт и карт внутренних водных путей» ( адм. 9025) . Особенно тщательно должны наноситься точечные объекты , являющиеся ориентирами.

Контрольные вопросы:

1. По какому документу производиться подбор карт и пособий на переход?

2. Порядок подбора корректурных материалов.

3. Что такое постоянная корректура?

4. Что такое временная корректура?

5. Чем отличается ИМ от НАВАРЕА и НАВИП?

Практическая работа № 9,10.

Тема: Определение характеристик СНО по данным карт и пособий . Опознание плавучих СНО по их внешнему виду и характеристикам огня.

Цель занятия: Научить курсантов практически определять характеристики СНО по данным картам и пособий и опознавать их по внешнему виду.

Умение и навыки, которые должны приобрести обучаемые на занятии: уметь определять характеристики СНО по данным карт и пособий , внешнему виду и характеристикам огней.

Наглядные пособия, оборудование: Навигационные карты , пособия и плакаты.

Перечень используемых источников:

Оснавная: Дмитриев В.И. Справочник капитана / В.И. Дмитриев, В.Л. Григорян, СВ. Козик, В.А. Никитин, Л.С. Рассукованый, Г.Г. Фадеев, Ю.В. Цитрик. Под общей редакцией В.И. Дмитриева - СПб.: Элмор, 2009. - 816 с.

Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. Учебник для вузов (3-е издание переработанное и дополненное) / Под общ. ред.

д.ф.тин Б, И. Дмитриева. - М.. иМОГКНЖА», 2009. - 458 с.

Дополнительная: Условные знаки морских карт и карт внутренних водных путей. ГУ МО и НО №9025. Извещение мореплавателя.

Лоции, Огни и Знаки.

Содержание и порядок выполнения работы :

При оценке качества навигационного оборудования исходят из следующих общих характеристик СНО.

Точность, обеспечиваемая СНО при определении места, характеризуется погрешностью в измерении навигационного параметра (пеленга, угла, расстояния) и в определении места.

Дальность действия СНО зависит от его принципа действия и должна обеспечивать определение места в любой точке оборудуемого района.

Быстродействие (время, затрачиваемое на определение места) зависит от принципа действия СНО, уровня автоматизации бортовой аппаратуры и может колебаться в широких пределах: от десятых долей секунды до нескольких минут.

Надежность СНО — свойство оборудования выполнять заданные функции в определенных условиях эксплуатации при сохранении значений основных характеристик в установленных пределах. Критерии: наработка на отказ, вероятность безотказной работы, среднее время восстановления.

Помехоустойчивость СНО — способность сохранять свои основные характеристики в условиях естественных и искусственных помех.

Автономность СНО — способность действовать определенный период без обслуживания.

Классифицируют СНО по различным признакам:

по дислокации — космические, береговые, морские (плавучие и подводные);

по используемому физическому полю — зрительные (оптические), радиотехнические, акустические, электромагнитные;

по происхождению — искусственные и естественные;

по режиму работы — работающие непрерывно, работающие по расписанию, работающие по заявке, работающие по запросу;

по виду источника света — электрические, ацетиленовые, газосветные, люминесцентные, лазерные, светоотражающие;

по виду измеряемого навигационного параметра — азимутальные, стадиометрические, гиперболические, угломерные;

по физическому принципу измерения — амплитудные, фазовые, импульсные, импульсно-фазовые, частотные.

Кроме того, СНО могут быть: активные и пассивные, стационарные и временные, обслуживаемые и автоматические, светящие и несветящие, точечные и протяженные, одиночные и работающие в группе.

Различные виды СНО удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям в различной степени. Так, зрительные СНО просты по устройству, обеспечивают высокую точность определений места, однако дальность их действия ограничена и зависит от условий видимости. Радиотехнические СНО обеспечивают обсервации на больших расстояниях с высокой точностью, однако, требуют сложной и дорогостоящей бортовой аппаратуры и весьма чувствительны к помехам. Очевидно, что с помощью СНО одного какого-либо типа решить все задачи в любых условиях невозможно. Поэтому как при навигационном оборудовании, так и при мореплавании стремятся соблюдать принцип комплексирования различных СНО.

Пример: 1. На карте указан маяк Бл Пр (4) 12с .

Решение: Берем пособие , условные знаки морских карт № 9025 на стр. 29 характер огней определяем , что маяк имеет следующие характеристики : огонь – белый проблесковый 4 проблеска за период 12 секунд.

2. Для определения маяка визуально по внешнему виду необходимо взять пособие ( Огни того Побережья возле которого совершается плавание)

Пример: Восточное побережье Южной Америке ( река Амазонка) на мысе Куруса установлен маяк с характеристиками Бл Пр ( 3) 15с.

Решение: 1. Сначала визуально определяем характеристики огня это белый проблесковый огонь 3 проблеска за период 15 секунд.( период измеряется секундомером) при плавание в темное время суток.

2. При плавание в светлое время или когда огонь потушен опознавание производят с помощью пособия « Огни Восточного Побережья Южной Америки» на стр. 66 находим описание маяка Куруса : красное ажурное металлическое сооружение и закрывается в направлениях более 62º.

Кроме этого необходимо знать виды и формы СНО:

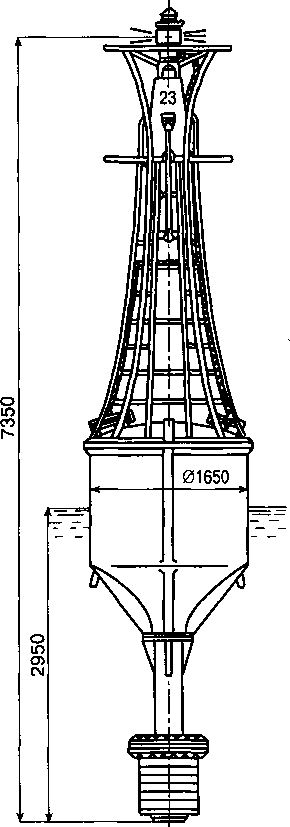

Маяк — дневной и ночной навигационный ориентир, представляющий собой сооружение преимущественно башенного типа (рис. 8.1), отличительной формы и окраски, установленное на берегу или в море на гидротехническом основании, имеющее световое маячное оборудование. Оптическая дальность видимости огня маяка ночью более 10 миль.

Составные части маяка: фундамент, ствол башни, лестница и головная часть, состоящая из фонарного сооружения и балкона (галереи).

Башни

маяков различают:

Башни

маяков различают:

по конструкции — со сплошными стенами, решетчатые и смешанные — со сплошной центральной шахтой для размещения лестницы;

по материалу — каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные, монолитные или сборные, чугунные, стальные или деревянные;

по форме — цилиндрические, призматические, конические, пирамидальные и др.

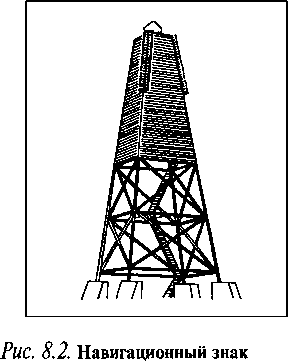

Навигационный знак — дневной и ночной или только дневной навигационный ориентир того же вида, что и маяк, но чаще ажурной конструкции со щитами для улучшения видимости, который устанавливают на берегу или в море на гидротехническом основании (рис. 8.2). Светящий навигационный знак оборудуется светооптическим аппаратом с дальностью видимости огня ночью до 10 миль.

В темное время суток огни знаков различают по цвету и характеристике. Несветящие знаки являются исключительно дневными навигационными ориентирами.

Навигационные знаки различают по тем же признакам, что и маяки.

Выразительность архитектурных форм маяков и навигационных знаков способствует их опознаванию. Следует учитывать, что по форме башни маяков и знаков опознаются лишь со сравнительно небольших расстояний. При наблюдении с больших удалений мелкие детали не различаются, а контуры становятся расплывчатыми. Наилучшими формами башни признаны цилиндрическая и призматическая, так как они обеспечивают наибольшую видимую площадь с любых направлений.

Маяки и навигационные знаки используются мореплавателями в качестве одиночных ориентиров для измерения на них пеленгов в дневное и ночное время. Кроме того, днем можно измерить вертикальный угол ориентира и далее рассчитать до него расстояние.

Основной недостаток этих видов навигационного оборудования, как и других зрительных средств, заключается в том, что их использование находится в полной зависимости от прозрачности атмосферы.

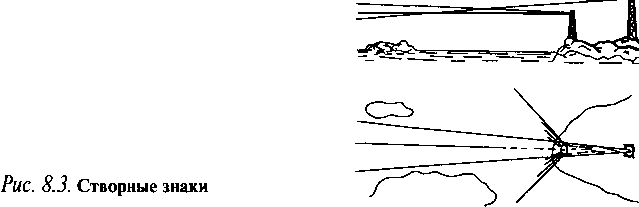

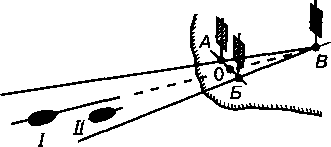

Створ — система двух или нескольких знаков (рис. 8.3) или огней, ось симметрии которой совмещена с осью фарватера или ограждающим пеленгом, что обеспечивает обнаружение отклонения судна за пределы безопасной для плавания зоны. Горизонтальная проекция оси симметрии створа называется линией створа.

Створы предназначены для обеспечения плавания по прямым отрезкам каналов и фарватеров при входе на рейды и в гавани, при плавании в узкостях и шхерах. Створы, как ни одно визуальное средство, обеспечивают возможность мореплавателю сравнительно точно удерживаться на заданной линии пути и определять точку начала поворота при плавании. Кроме того, створы используют для обозначения ограждающего пеленга в районах, изобилующих навигационными опасностями. Створы незаменимы при выполнении специальных работ: тралении, промере, определении маневренных элементов судов и при девиационных работах.

В зависимости от зрительного восприятия створы подразделяются на линейные, прицельные, щелевые, перспективные и лучевые. При этом они могут быть светящими или несветящими.

А ч,

Л I о 0

Рис.

8.4.

Схема

линейного навигационного створа:

I,

II—

позиции судна

Рис.

8.5.

Схема

прицельного створа:

1,

II—

позиции судна

в

Прицельный створ (рис. 8.5) — система из трех знаков, расположенных в вершинах равнобедренного треугольника, с основанием обращенным к морю. Линию створа получают, опустив высоту на это основание. При движении судна по прицельному створу задний, обычно более высокий знак, должен просматриваться точно посередине между двумя передними. Смещение заднего знака в сторону одного из передних свидетельствует о смещении судна с линии створа.

Щелевой

створ

(рис. 8.6) — по устройству аналогичен

прицельному, однако используется он

иначе. При плавании по этому створу

Щелевой

створ

(рис. 8.6) — по устройству аналогичен

прицельному, однако используется он

иначе. При плавании по этому створу

Рис. 8.6. Схема щелевого створа:I, II— позиции судна

задний, обычно более высокий знак, должен быть все время виден в расстворе (щели) между передними. Если же задний знак со- створился с одним из передних, значит, судно вышло за пределы безопасной зоны.

Перспективный створ — система двух, трех или более пар знаков, расположенных через равные расстояния таким образом, что ось фарватера проходит посередине между знаками пары и является осью симметрии всей системы. При плавании по этому створу мореплаватель должен следовать между знаками так, чтобы дальние пары знаков усматривались симметрично относительно линии створа и внутри ближней к судну пары.

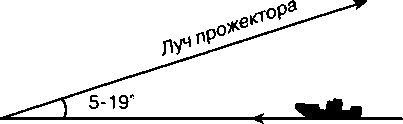

Лучевой створ (рис. 8.8) — луч прожектора, направленный по оси фарватера под углом 5—19° к горизонту. Если судно движется по оси фарватера, то мореплаватель видит луч прожектора направленным вертикально вверх. При уклонении от оси створа, луч усматривается наклонившимся в сторону, обратную стороне уклонения.

Лазерный створ (рис. 8.9, 8.10) — излучающее устройство на базе оптического квантового генератора, создающее направленный луч заданной расходимости в инфракрасном или видимом спектре. Наблюдать этот луч можно на дальностях в несколько десятков километров визуально или с помощью специальных приемных устройств.

По назначению створы бывают навигационные и специальные.

К навигационным створам относят ведущие и поворотные створы.

Рис.

8.8.

Схема лучевого створа

3-атмеваю^йсЯ

Рис. 8.9. Лазерный створ с двумя переплетающимися лучами

Ведущие створы служат для вождения судов по прямолинейным коленам фарватеров и каналов.

Поворотные створы используют на многоколенных фарватерах для указания начала поворота с одного колена на другое. При этом каждый створ может быть ведущим для одного участка и поворотным для другого. Вид и огни поворотных знаков должны резко отличаться от вида и огней ведущих знаков.

К специальным створам относят девиационные, тральные, лоцмейстерские и промерные створы, а также створы мерных линий.

Девиационные створы служат для определения девиации магнитных компасов на специальных девиационных полигонах. Наиболее удобны полигоны, оборудованные веером створов с одним общим задним или передним створным знаком.

Створы мерных линий используют при оборудовании визуальных мерных линий для обозначения границ участков с определенной длиной пробега. Знаки створов располагают на берегу попарно так, чтобы оси створов были параллельны между собой и перпендикулярны к рекомендованной линии пробега. Расстояние между осями секущих створов на берегу соответствует длине пробега судна на акватории.

Рис.

8.10.

Лазерный

створ с цветными лучами

Тральные створы служат для удержания судна на галсе при тралении, главным образом в гаванях, бухтах и в узкостях, а также в прибрежных районах с сильным течением. В качестве створных знаков используются переносные щиты и вехи. Начало и конец тральных галсов часто закрепляют с помощью специально выставляемых секущих створов.

Лоцмейстерские створы предназначены для закрепления на водной поверхности мест установки знаков плавучего ограждения навигационных опасностей. Створы располагают на берегу или на островах таким образом, чтобы пересечение их осей указывало место постановки буя или вехи. Иногда в качестве знаков лоцмейстерских створов используют приметные объекты на местности или цветные пятна, накрашиваемые на камнях или скалах.

Промерные створы предназначены только для ориентировки движения судна на галсе промера и створная линия не может быть использована для определения места.

В качестве задних створных знаков специальных створов могут использоваться приметные пункты на местности или искусственные сооружения.

Створы называют прямыми, если знаки находятся прямо по носу идущего с моря судна и обратными, если они расположены по корме.

По дальности действия створы условно разделяют на створы ближнего действия (до 10 км) и на створы дальнего действия (более 10 км). При этом дальность видимости створа зависит от многих факторов. Основными из этих факторов являются площадь знаков и контраст их с фоном, общие условия освещенности, сила света огней и прозрачность атмосферы.

При плавании по створу мореплаватель решает вполне конкретную зрительную задачу по обнаружению смещения корабля с линии створа. Качество решения этой задачи зависит от конструктивных особенностей створа, а также от разрешающей способности человеческого глаза по углу е » 1 2'. Обобщенный критерий качества створа — его чувствительность. Чувствительность створа р — величина обратно пропорциональная боковому смещению

(см. рис. 8.4).

Рис.

8.11.

Схема

секторного огня

При наблюдении створных знаков с помощью бинокля эта величина уменьшается пропорционально кратности увеличения оптики.

Чем чувствительнее створ, тем на меньшее расстояние может уклониться судно от оси фарватера прежде чем мореплаватель обнаружит это боковое уклонение.

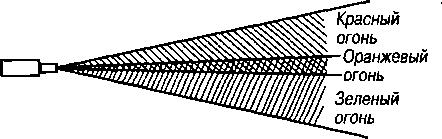

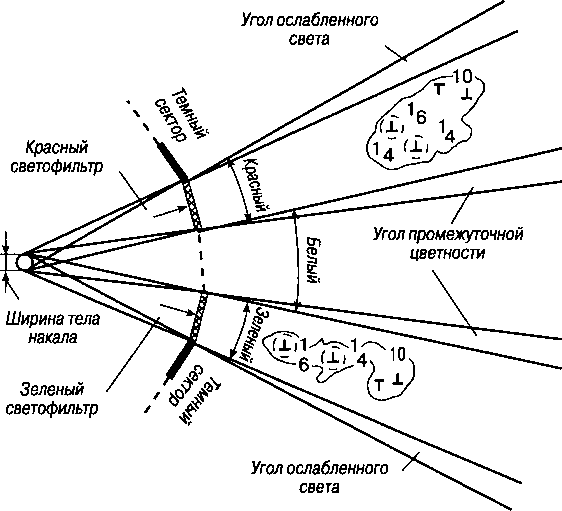

Секторный огонь (рис. 8.11) — огонь, который виден с моря в определенном секторе, причем в пределах этого сектора цвет и характер огня не меняется. Секторный огонь представляет собой специальное светотехническое устройство, устанавливаемое на маяке или светящем навигационном знаке и обеспечивающее возможность наблюдения огня в пределах заранее установленных горизонтальных углов. Секторные огни различного цвета и характера обозначают зоны с разными навигационно-гидрографическими условиями и являются, таким образом, дополнительным средством для опознания безопасной или, наоборот, опасной зоны плавания в данном районе.

По навигационному предназначению секторы , оборудованные такими огнями различают: ведущие (безопасные) секторы, в пределах которых отсутствуют навигационные опасности; предупредительные, предупреждающие о близости опасной зоны и ограничительные (опасные), указывающие опасную для плавания зону. Кроме того, секторный огонь может обозначать сектор для постановки на якорь, сектор карантинной стоянки и т. д.

Секторные огни различаются по цвету (белые и цветные), характеру огня, количеству секторов (одинарный или групповой). В большинстве случаев ведущему сектору придается белый цвет огня, а предупредительному и ограничительному — цветной.

Секторный огонь по сравнению со створом обладает рядом преимуществ, хотя и не лишен недостатков.

К преимуществам его относится то, что при помощи одной светооптической системы обеспечивается плавание по нескольким радиально расположенным фарватерам в районах со сложными условиями плавания.

К недостаткам относится возможность использования секторного огня только в ночных условиях при довольно низкой точности следования по оси фарватера, а также неразличимость цвета огня в смежных секторах.

Таким образом , секторное оборудование вместе со створным решает одну из главных задач навигационного оборудования — обеспечивает вождение судов по рекомендованным путям и фарватерам.

Плавучие средства навигационного оборудования. К плавучим средствам навигационного оборудования относятся буи, вехи и плавучие маяки. Это плавучие конструкции, которые устанавливаются на якорях в заданных точках с целью ограждения навигационных опасностей и обозначения осей фарватеров, рекомендованных курсов и зон разделения движения, бровок морских каналов и узкостей, а также границ районов и зон рыболовных снастей, кабелей, мест якорных и карантинных стоянок. На плавучих СНО могут устанавливаться светооптические аппараты, радиолокационные отражатели и топовые фигуры. Буи, кроме того, могут оборудоваться звукосигнальными установками и маркерными радиомаяками, что позволяет успешно использовать их в условиях пониженной видимости.

Плавучие СНО должны удовлетворять следующим основным требованиям: сохранять свое штатное место, внешний вщги характеристику;

обеспечивать требуемую дальность видимости в светлое и темное время суток;

·

Рис.

8.12.

Буй

пластмассовый средний

быть простыми и надежными, удобными в обслуживании и недорогими.

Буи в зависимости от назначения, размера и источника питания подразделяются на морские, лиманные и канальные; большие, средние и малые; электрифицированные ' (ацетиленовые) и несветящие.

Независимо от назначения и размеров буи (рис. 8.12) имеют следующие основные части: корпус, надстройку и противовес. Корпус исполняет роль поплавка и обычно сварен из листов стали. Внутри корпуса имеются герметичные пеналы для размещения источников питания. Надстройка предназначенная для уличения дальности видимости буя и в верхней части имеет площадку для

установки светооптического аппарата. Здесь же крепится радиолокационный

отражатель и топовая фигура. Противовес служит для придания бую

остойчивости и может иметь разнообразную конструкцию.

Буи морские большие используются для ограждения навигационных опасностей, обозначения фарватеров и рекомендованных путей в открытых районах моря и на значительном удалении от берега, а также в качестве приемных в подходных точках к каналам или фарватерам.

Буи морские средние используются для ограждения навигационных опасностей, обозначения фарватеров и каналов, а также рекомендованных путей в прибрежной зоне.

Буи морские малые применяются для ограждения навигационных опасностей, обозначения фарватеров и каналов вблизи береговой черты и в закрытых заливах, бухтах и гаванях.

Контрольные вопросы:

1. Порядок определение характеристик огней СНО.

2. Какие пособия необходимы для опознавания СНО.

3. Что такое маяк?

4. Что такое буй?

5. Какие виды створных знаков существуют?

Практическая работа № 11, 12 , 13.

Тема: Навигационная прокладка при отсутствии дрейфа и течения с учетом циркуляции.. Навигационная прокладка с учетом дрейфа. . Навигационная прокладка с учетом течения. Навигационная прокладка при совместном учете дрейфа и течения.

Цель занятия: Научить курсантов решать задачи связанные со счислением пути судна при различных условиях плавания и безопасности мореплавания.

Умение и навыки, которые должны приобрести обучаемые на занятии:

Уметь практически решать задачи счисления пути судна при различных условиях плаваниях и самостоятельно прорабатывать безопасные маршруты плавания.

Перечень используемых источников:

Основная: Дмитриев В.И. Справочник капитана / В.И. Дмитриев, В.Л. Григорян, СВ. Козик, В.А. Никитин, Л.С. Рассукованый, Г.Г. Фадеев, Ю.В. Цитрик. Под общей редакцией В.И. Дмитриева - СПб.: Элмор, 2009. - 816 с.

Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. Учебник для вузов (3-е издание переработанное и дополненное) / Под общ. ред.

д.ф.тин Б, И. Дмитриева. - М.. иМОГКНЖА», 2009. - 458 с.

Дополнительная: Наставление по организации штурманской службы (НОШС-87)-Гипрорыбфлот.

Содержание и порядок выполнение работ: