- •1. Планирование системы уроков технологии. Структура календарно-тематического плана. Методика составления календарно-тематического плана по технологии обработки ткани в 7 классе.

- •2. Критерии и способы контроля знаний, умений и навыков (зун) учащихся. Формы проверки зун. Методика внеклассной работы в образовательной области «Технология».

- •3. Учебно-материальная база (умб) обучения технологии. Рабочее место учителя и учащихся. Аттестация учебных мастерских обслуживающего труда.

- •4. Подготовка учителя к уроку. Урок – основная форма организации обучения технологии. Структура уроков технологии. Методика составления плана урока по электротехнике.

- •5. Типы уроков технологии. Методика организации занятий приобретения новых знаний в системе дополнительного образования.

- •6. Формы организации обучения школьников технологии и их классификация. Методика самоанализа урока технологии.

- •7. Планирование учебной работы. Структура календарно-тематического плана. Методика организации интегрированного урока по художественной обработке материалов в 5 классе.

- •8. Творческий проект. Этапы выполнения проекта. Критерии к выполнению проекта. Критерии оценки защиты выполненного проекта. Методика организации проектной деятельности в 6 классе.

- •9. Виды, структура инструкционно-технологической карты. Методика обучения учащихся работе на швейной машине в 6 классе.

- •10. Теоретические основы обучения методам творческих проектов. Методика руководства проектной деятельностью учащихся в 5 классе.

- •11. Дидактические средства обучения технологии. Методика составления инструкционно-технологической карты на обработку кармана «в рамку» для легкого платья.

- •12. Методы обучения технологии, их классификация и краткая характеристика. Методика обучения технологии работы на швейной машине в 7 классе.

- •13. Принципы обучения технологии, их классификация и краткая характеристика. Методика обучения технологии лоскутной пластики в 5 классе.

- •14. История развития систем трудовой подготовки и их характеристика. Применение систем в образовательной области «Технология». Методика использования тсо на уроках технологии.

- •15. Основные положения формирования технологической культуры учащихся в общеобразовательной школе. Методика обучения элементам домашней экономики и основам предпринимательства.

- •16. Особенности содержания учебной программы «Технология» для городских и сельских школ. Методика использования эвм на уроках технологии.

- •17. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к личности учителя технологии. Методика обучения художественной обработке материалов в 11 классе.

- •18. Основные концептуальные положения формирования технологической культуры учащихся. Методика организации занятий по модулю «Культура дома» в 5 классе.

- •20. Пропедевтический курс графики в образовательной области «Технология». Предмет и задачи методики обучения графике. Методика обучения графической грамотности на занятиях технологии.

- •21. История трудового обучения и воспитания школьников. Политехническая направленность технологической подготовки учащихся. Методика изучения элементов материаловедения в 5 классе.

- •23. Общие требования безопасности труда и санитарно-гигиенические нормы при обучении школьников технологии.

- •24. Субъекты предпринимательского права, сущность, их классификация, функции. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

- •25. Понятие юридического лица. Основные требования к его регистрации, реорганизации и ликвидации.

- •26. Организационно-правовая, плановая и другие виды документации организаций. Назначение и структура бизнес-плана. Основные требования к нему.

- •2. Цель и задачи бизнес-планирования

- •3. Требования, состав и структура бизнес-плана

- •4. Этапы разработки бизнес-плана

- •28. Экономика семьи и ее задачи в образовательной области «Технология». Предпринимательство в семейной экономике.

- •29. Роль механизмов в современном производстве. Механические передачи и их применение в машиностроении.

- •30. Теория механизмов и машин. Основы динамики механизмов и машин. Механическая система твердых тел.

- •31. Сила давления, действующая на плоскую и цилиндрическую стенку. Закон Архимеда. Гидростатическая подъемная сила.

- •32. Механические передачи. Классификация передач и их характеристика. Основные силовые и кинематические соотношения в передачах.

- •I. Зубчатые передачи

- •II. Червячные передачи

- •III . Волновые механические передачи

- •IV. Фрикционные передачи

- •V. Ременные передачи

- •VI. Цепные передачи

- •VII. Передача винт-гайка

- •33. Силовые и кинематические соотношения в передачах. Характеристики силовых передач.

- •34. Диаграмма «железо-углерод». Термообработка. Виды термообработки.

- •35. Физические явления при резании материалов. Режущий инструмент. Геометрия режущего инструмента. Заточка режущего инструмента.

- •36. Муфты, подшипники. Назначение, их классификация и маркировка подшипников. Применение.

- •37. Муфты привода, их разновидности и характеристики.

- •38. Разделы технической механики. Аксиомы статики. Сложение сил и равновесие систем. Пара сил. Момент силы.

- •39. Производство стали и чугунов. Углеродистые и легированные стали. Серые и белые чугуны. Маркировка сталей и чугунов.

- •40. Трехфазный короткозамкнутый асинхронный двигатель: назначение, устройство, рабочий процесс. Область применения.

- •41. Элементы систем автоматики, их назначение и роль в промышленности.

- •42. Механизм челнока машины 1022 класса. Челночный стежок: его назначение, строение и свойства.

- •43. Механизм иглы бытовых и промышленных швейных машин, их неполадки и способы устранения.

- •1. Кривошипно-шатунные (бытовые машины)

- •2. Кривошипно-ползунный (машина 97 а класса)

- •44. Механизм передвижения материалов. Узел вертикального и горизонтального перемещения рейки.

- •45. Ассортимент шерстяных тканей. Технологические свойства шерстяных тканей с содержанием синтетических волокон, их преимущества и недостатки.

- •3. С добавлением синтетических волокон.

- •46. Ассортимент нетканых материалов. Физические и технологические свойства материалов, их преимущества и недостатки.

- •47. Ассортимент трикотажных полотен. Технологические свойства трикотажных полотен, их преимущества и недостатки.

- •48. Ассортимент шелковых тканей (натуральных и химических). Основные свойства шелковых тканей, их преимущества и недостатки.

- •49. Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей. Отличительные признаки х/б тканей от льняных.

- •50. Технологическая последовательность обработки блузы из шелковой ткани в 3 этапа и поузловая обработка изделия (графические и условные изображения)

- •51. Процесс изготовления классического халата в 3 этапа и поузловая обработка изделия (графические и условные изображения).

- •52. Основные виды художественной обработки текстильных материалов и их характеристика. Технология выполнения операций.

- •1) Вышивка

- •55. Композиционные средства одежды.

- •1. Пропорция

- •5. Симметрия, ассимметрия, диссимметрия

- •56. Характеристика поясных изделий, классификация видов юбок. Построение и моделирование юбок.

- •57. Описание внешнего вида модели. Анализ рисунка модели одежды, нанесение на него вспомогательных линий для определения конструктивных особенностей модели.

- •58. Технология приготовления дрожжевого теста, влияние компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок.

- •59. Рыба и блюда из нее. Методы определения качества, способы тепловой обработки, определение её готовности.

- •60. Мясо и мясные блюда. Определение качества, сроки и способы хранения мясных продуктов и мяса, правила оттаивания.

- •61. Эскиз детали. Содержание эскиза. Последовательность выполнения эскиза.

- •62. Общие правила выполнения чертежа. Линии чертежа.

- •63. Общие правила нанесению размеров

- •64. Сборочный чертеж.

33. Силовые и кинематические соотношения в передачах. Характеристики силовых передач.

Основные силовые и кинематические соотношения в передачах:

Основные характеристики передач: мощность на входе и на выходе, Вт; быстроходность, которая выражается частотой вращения на входе и , на выходе, , или угловыми скоростями и , . Эти характеристики минимально необходимы и достаточны для проведения проектного расчета любой передачи.

Кроме основных различают производные характеристики:

коэффициент полезного действия (к.п.д.)

или

где ,—мощность, потерянная в передаче;

передаточное отношение, определяемое в направлении потока мощности,

Производные характеристики часто используют взамен основных. Например, передачу можно определить с помощью

При передача понижающая, или редуктор. При передача повышающая, или мультипликатор.

Вращающий момент: , где

Угловая скорость:

Основные силовые параметры передачи:

Р (или N) – мощность,

Мкр. – крутящий момент (или Т),

Ми – изгибающий момент, если

Основные кинематические параметры передачи:

ŋ мин-1 ,

w – угловая скорость, с-1,

i – передачное число,

w=πn/30,

i=z2/z1 (отношения числа зубьев – зубчатая передача)= d2/d1 (в ременных передачах)= w1/w2 =n1/n2

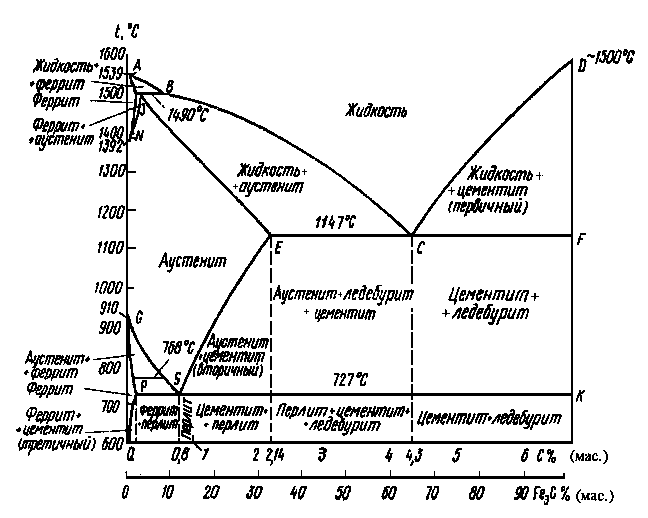

34. Диаграмма «железо-углерод». Термообработка. Виды термообработки.

Сплавы железа с углеродом (стали, чугуны) являются наиболее распространенными материалами в машинои приборостроении.

Железо (Fе)—блестящий светло-серый металл. Атомный номер 26, плотность 7,87 Мг/м3, температура плавления 1539 °С, температура кипения 2880 °С, модуль нормальной упругости 210 ГПа. Механические свойства железа зависят от его чистоты. Временное сопротивление при растяжении технически чистого железа составляет 300...400 МПа, предел текучести — 100...250 МПа, относительное удлинение—30...50%, относительное сужение—70...80'%, НВ 60...90.

Углерод (С) в железоуглеродистых сплавах находится в химически связанном или свободном состоянии. Атомный номер 6, плотность 2,6 Мг/м3, температура плавления 4000 °С, температура кипения 4200 °С. Он имеет две кристаллические модификации — графита и алмаза. При нормальных условиях стабилен графит, он имеет гексагональную решетку; алмаз получается при высоких давлениях и температурах, имеет кубическую (метастабильную) решетку. В зависимости от температуры и содержания углерода железоуглеродистые сплавы образуют ряд структурных составляющих (фаз).

Феррит (Ф)—твердый

раствор внедрения углерода в

![]() -железе,

имеет кубическую объемно-центрированную

решетку, максимальная растворимость

при 727 °С

составляет

0,02 % С. Феррит магнитен, на диаграмме

состояния Fе—С

занимает область GPQ.

Феррит характеризуется низкой прочностью

(

-железе,

имеет кубическую объемно-центрированную

решетку, максимальная растворимость

при 727 °С

составляет

0,02 % С. Феррит магнитен, на диаграмме

состояния Fе—С

занимает область GPQ.

Феррит характеризуется низкой прочностью

(![]() ==250

МПа,

==250

МПа,

![]() =120

МПа) и твердостью (НВ 80...100) и высокой

пластичностью (

=120

МПа) и твердостью (НВ 80...100) и высокой

пластичностью (![]() =50%;

=50%;

![]() =80

%).

=80

%).

Аустенит (А)—твердый раствор внедрения углерода в -железе, имеет кубическую гранецентрированную решетку. Предельная растворимость углерода в -железе при температуре 1147°С—2,14%. Аустенит немагнитен, на диаграмме состояния занимает область AESG.Он имеет твердость НВ 160 при ==40...50 %.

Цементит

(Ц)—химическое соединение железа с

углеродом (карбид железа

![]() ),

содержит 6,67%

С,

температура

плавления точно не установлена и

принимается примерно равной 1260°С.

Цементит магнитен, характеризуется

высокой твердостью (>НВ800) и очень

низкой пластичностью. Цементит является

метастабильной фазой и при определенных

условиях распадается с выделением

свободного графита. В зависимости от

условий образования различают цементит

первичный, который образуется из жидкости

при затвердевании расплава, вторичный

— образуется при распаде аустенита и

третичный—образуется при выделении

углерода из феррита.

),

содержит 6,67%

С,

температура

плавления точно не установлена и

принимается примерно равной 1260°С.

Цементит магнитен, характеризуется

высокой твердостью (>НВ800) и очень

низкой пластичностью. Цементит является

метастабильной фазой и при определенных

условиях распадается с выделением

свободного графита. В зависимости от

условий образования различают цементит

первичный, который образуется из жидкости

при затвердевании расплава, вторичный

— образуется при распаде аустенита и

третичный—образуется при выделении

углерода из феррита.

Графит представляет собой свободный углерод, он мягок, обладает низкой прочностью и электропроводностью. В чугунах и графитизированной стали содержится в виде включений. Форма графитовых включений оказывает влияние на механические и технологические свойства сплавов.

Перлит (П)—эвтектоидная

механическая смесь феррита и цементита,

содержащая 0,83% С; образуется при 727°С в

результате распада аустенита в процессе

его охлаждения:

![]() .

Перлит может быть пластинчатым или

зернистым. Это определяет механические

свойства перлита.

.

Перлит может быть пластинчатым или

зернистым. Это определяет механические

свойства перлита.

При комнатной температуре зернистый перлит имеет прочность =800 МПа, пластичность 6=15 %, НВ 160...

Ледебурит (Л)—механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита, образующаяся из жидкого расплава при 1147°С и при содержании 4,3% С. Твердость НВ 600...700, хрупок. Так как при температуре ниже эвтектоидной (ниже 727 °С) аустенит превращается в перлит, то ледебурит ниже эвтектоидной прямой Е'К состоит из цементита и перлита.

Помимо упомянутых составляющих в железоуглеродистых сплавах могут быть неметаллические включения (соединения с кислородом, азотом, серой, фосфором и др.), которые с железом образуют различные фазы.

Основой для

определения структуры и свойств

железоуглеродистых сплавов является

диаграмма состояния железо—углерод

(цементит). Ось концентраций (абсцисс)

двойная, она отражает содержание углерода

и цементита, Диаграмма состояния

![]() является

диаграммой метастабильного равновесия.

является

диаграммой метастабильного равновесия.

Точка A

на диаграмме соответствует температуре

плавления железа, точка D

— цементита.

В точке С (с концентрацией 4,3% С и

температурой 1147°С) образуется эвтектика

(ледебурит). Линия АСD—линия

ликвидус (выше ее существует жидкий

раствор L)

— показывает

начало первичной кристаллизации: по

линии АС

из жидкого раствора начинает

кристаллизоваться аустенит, по CD

— цементит.

Поэтому в области АСЕ

существует

жидкий раствор и кристаллы аустенита

(L+A),

а в области

CDF—жидкий

раствор и кристаллы цементита

![]() .

.

Точка Е диаграммы показывает максимальную растворимость углерода в аустените при температуре 1147°С, она принята границей деления железоуглеродистых сплавов на стали (до 2,14 % С) и чугуны (свыше 2,14 %).

Линия AECF — линия солидус — характеризует конец первичной кристаллизации. Она также является началом вторичной кристаллизации (перекристаллизации), характерной для твердой фазы. Прямая ECF называется линией эвтектических превращений.

Аллотропия

(полиморфизм) железа определяет

превращения в сталях при их охлаждении

от аустенитного состояния. Точка G

диаграммы соответствует температуре

аллотропического превращения чистого

железа (911°С). С повышением содержания

углерода до 0,8% температура превращения

аустенита в феррит, постепенно снижаясь,

достигает 727 °С. Линия GS—начало,

линия GP

— конец

превращения аустенита в феррит, поэтому

область GPQ

характеризует феррит (Ф). Линия GS

может

рассматриваться как геометрическое

место точек

![]() .

В точке S

(с концентрацией 0,8% С и температурой

727°С) протекает реакция распада аустенита,

продуктом которой является эвтектоидная

смесь, называемая перлитом.

Поэтому прямая PSK

называется прямой эвтектоидных

превращений,

кроме того, она является геометрическим

местом точек

.

В точке S

(с концентрацией 0,8% С и температурой

727°С) протекает реакция распада аустенита,

продуктом которой является эвтектоидная

смесь, называемая перлитом.

Поэтому прямая PSK

называется прямой эвтектоидных

превращений,

кроме того, она является геометрическим

местом точек

![]() .

В области GSP

существуют аустенит и феррит (A+Ф),

а в области QPS0,8—перлит

и феррит (П+Ф).

.

В области GSP

существуют аустенит и феррит (A+Ф),

а в области QPS0,8—перлит

и феррит (П+Ф).

Линия SE

является линией ограниченной растворимости

углерода в аустените: со снижением

температуры растворимость падает с

2,14 до 0,8%. В связи с этим в сплавах при их

охлаждении избыточный углерод выпадает

из аустенита в виде карбида железа

.

Поэтому в области SЕЕ'

существуют аустенит и цементит вторичный

![]() .

Он называется вторичным потому, что он

образуется из твердой фазы. Кривая SE

также является геометрическим местом

точек

.

Он называется вторичным потому, что он

образуется из твердой фазы. Кривая SE

также является геометрическим местом

точек

![]() .

В области 0,8S,

Е'2,14

существуют перлит и цементит

.

В области 0,8S,

Е'2,14

существуют перлит и цементит

![]() .

.

В зависимости от содержания углерода стали делят на доэвтектоидные (С<0,8%), их также можно назвать конструкционными; эвтектоидные (С=0,8%) и заэвтектоидные (С>0,8%), последние две группы можно назвать инструментальными сталями.

Структура доэвтектоидных сталей состоит из феррита (белые включения) и перлита (темные включения). С увеличением содержания углерода количество феррита уменьшается, а перлита — увеличивается. Структура эвтектоидной стали состоит из перлита и заэвтектоидных сталей — из перлита (темные участки) и цементита (светлые участки в виде сетки или игл).

В чугунах и первичный

аустенит, и аустенит в составе эвтектики

к концу кристаллизации содержат

максимальное количество углерода

(2,14%). Со снижением температуры до 1147°С

и более избыточный углерод выпадает из

аустенита в виде вторичного цементита.

Поэтому в области ЕСС'Е'

существуют аустенит, ледебурит и

вторичный цементит

![]() ,

а в области СFКС'

— ледебурит

и первичный цементит

,

а в области СFКС'

— ледебурит

и первичный цементит![]() .

По прямой PSK

и в чугунах аустенит характеризуется

перлитным превращением. Отсюда в области

2,14E'С'4,3

существуют перлит, ледебурит и вторичный

цементит

.

По прямой PSK

и в чугунах аустенит характеризуется

перлитным превращением. Отсюда в области

2,14E'С'4,3

существуют перлит, ледебурит и вторичный

цементит

![]() ,

а в области

С'K6,67

4,3 — ледебурит и первичный цементит

.

,

а в области

С'K6,67

4,3 — ледебурит и первичный цементит

.

Следует отметить, что линия GPSK. является концом вторичной кристаллизации железоуглеродистых сплавов. В зависимости от содержания углерода чугуны делятся на доэвтектические (2,14<С<4,3), эвтектические (С=4,3 %) и заэвтектические (С>4,3 %).

Структура белых чугунов состоит из перлита, ледебурита и цементита. Свое название белые чугуны получили по виду излома — матово-белый цвет. Структура доэвтектического чугуна при комнатной температуре состоит из ледебурита, перлита и вторичного цементита (ледебурит — светлые участки с расположенными на них зернами перлита; перлит—более крупные темные зерна; вторичный цементит—светлые участки, сливающиеся с цементитом ледебурита). Структура эвтектического чугуна состоит из перлита и первичного цементита (в виде крупных светлых продолговатых кристаллов). Структура заэвтектического чугуна состоит из ледебурита и первичного цементита (в виде крупных светлых полос).

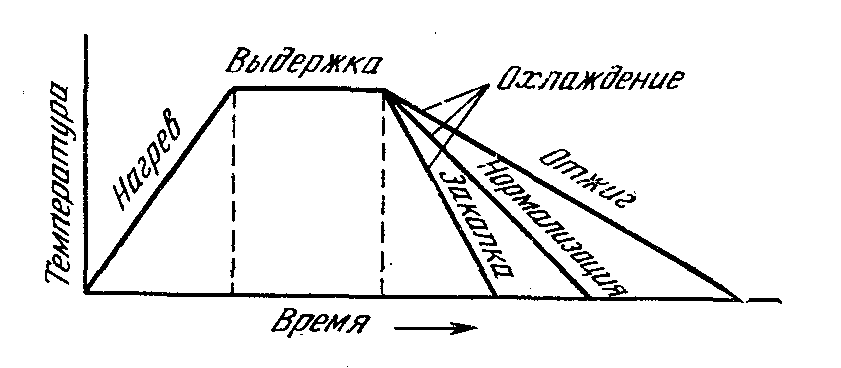

Термической обработкой называют процессы, связанные с нагревом и охлаждением металла, находящегося в твердом состоянии, с целью изменения структуры и свойств без изменения его химического состава. Основоположником теории процессов термической обработки является Д. К. Чернов, обнаруживший критические точки стали. Термическую обработку характеризуют основные параметры: нагрев до определенной температуры, выдержка при этой температуре, скорость нагрева и скорость охлаждения.

В зависимости от температурных режимов термическая обработка подразделяется на следующие виды: ОТЖИГ – нагрев стали выше критических температур, выдержка при данной температуре и медленное охлаждение(обычно вместе с печью): диффузионный, полный, неполный, изотермический, низкий; НОРМАЛИЗАЦИЯ – нагрев стали, выдержка и охлаждение на воздухе; ЗАКАЛКА – нагрев стали с последующим быстрым охлаждением: полна, неполная; ОТПУСК – нагрев стали, выдержка при данной температуре и охлаждение с заданной скоростью: низкий, средний, высокий; проводится лишь после закалки; Если отпуск проводится при комнатной температуре, при невысоком нагреве, этот процесс называют СТАРЕНИЕМ, химико-термическая обработка (ХТО) – процесс поверхностного насыщения стали различными элементами с целью придания ей соответствующих свойств; термомеханическая обработка (ТМО) - совокупность операций пластической деформации и термической обработки, совмещенных в одном технологическом процессе, который включает нагрев, пластическое деформирование и охлаждение: цементация, азотирование,цианирование, нитроцементация, борирование, диффузионная металлизация, силицирование, алитирование, хромирование, цинкование.

В звисимости от склонности к росту аустенитного зерна при нагреве стали бывают мелко- или крупнозернистыми. Мелкозернистые стали в интервале температур нагрева 950...1000 °С почти не изменяют величину зерна. У крупнозернистых сталей рост зерна начинается сразу же после перехода через критическую точку. Отсюда вытекает необходимость строгого соблюдения технологических режимов термической обработки, оказывающих решающее влияние на качество изделий.

Возможность упрочнения сталей путем термической обработки обусловлена наличием аллотропических превращений в твердом состоянии. Охлаждая аустенит с различными скоростями и вызывая тем самым различную степень переохлаждения, можно получить продукты распада аустенита, резко отличающиеся по строению и свойствам.