- •По дисциплине «Основы инженерных изысканий»

- •Виды инженерных изысканий.

- •В инженерно геодезических работах применяются следующие системы высот:

- •Методы съёмки.

- •В состав работ при изысканиях мостовых переходов входят:

- •78 Инженерно-геодезические изыскания аэродромных площадок

- •По дисциплине «Высшая геодезия»

- •Оценка точности функции от результатов измерений.

- •Обработка одной многократно измеренной равноточной величины.

- •Обработка одной многократно измеренной не равноточной величины.

- •Уравнительные вычисления. Общие положения.

- •Ошибки измерений их классификация и свойства.

- •Законы распределения и основные характеристики точности. Доверительный интервал.

- •Параметрический способ уравнивания. Оценка точности.59

- •Коррелатный способ уравнивания. Оценка точности.28

- •Погрешности геодезических измерений и методы их минимизации.61

- •Средняя квадратическая ошибка функции коррелируемых результатов измерений. 96

- •Средняя квадратическая ошибка функции некоррелируемых результатов измерений. 96

- •Вес функции и вес измерений. Ошибка единицы веса.96

- •Общие сведения

- •Критерий Стьюдента

- •Критерий Фишера

- •Виды проекций, их основные характеристики. Проекция Гаусса-Крюгера.

- •Поверки и исследования теодолитов.

- •Поверки и исследования нивелиров и нивелирных реек.

- •.Аномальное гравитационное поле. Характеристики аномального гравитационного поля.

- •Методы измерения ускорения силы тяжести. Приборы. Классификация статических гравиметров.

- •. Основные положения гравиметрии. Связь гравиметрии с геодезией.

- •. Геодинамические полигоны аэс.

- •Геодинамические полигоны: их назначение и классификация.

- •Общая структура глобальных навигационных спутниковых систем.54

- •Позиционные определения посредством гнсс

- •Дифференциальные и относительные методы определений гнсс.

- •3. Система плоских прямоугольных координат (х, y).

- •Источники ошибок гнсс определений.

- •Первые, вторые и третьи разности в гнсс определениях. По дисциплине «Инженерная геодезия»

Критерий Стьюдента

t-критерий

Стьюдента применяется, когда необходимо

сделать статистический вывод, равно ли

математическое ожидание M{Х}

генеральной совокупности некоторому

предполагаемому значению С или

когда требуется построить доверительный

интервал для M{Х}.

Обнаружено, что случайная величина

t (при независимых

наблюдениях) распределена по закону

Стьюдента, если Х распределена

нормально:

![]() где

N- общее число наблюдений (объем

выборки),

Х - среднее арифметическое

случайной переменной Х;

S{Х),

S{X}-

среднеквадратическое отклонение

соответственно единичных значений Х

и среднего арифметического Х.

где

N- общее число наблюдений (объем

выборки),

Х - среднее арифметическое

случайной переменной Х;

S{Х),

S{X}-

среднеквадратическое отклонение

соответственно единичных значений Х

и среднего арифметического Х.

Критерий Фишера

Критерий Фишера применяется при проверке гипотезы о равенстве дисперсий двух генеральных совокупностей, распределенных по нормальному закону. F-критерий Фишера называют дисперсионным отношением, так как он формируется как отношение двух сравниваемых несмещенных оценок дисперсий:причем в числителе ставится большая из двух дисперсий.

Приведение измерений к центрам геодезических пунктов.70

Приведение измерений к центрам геодезических пунктов.

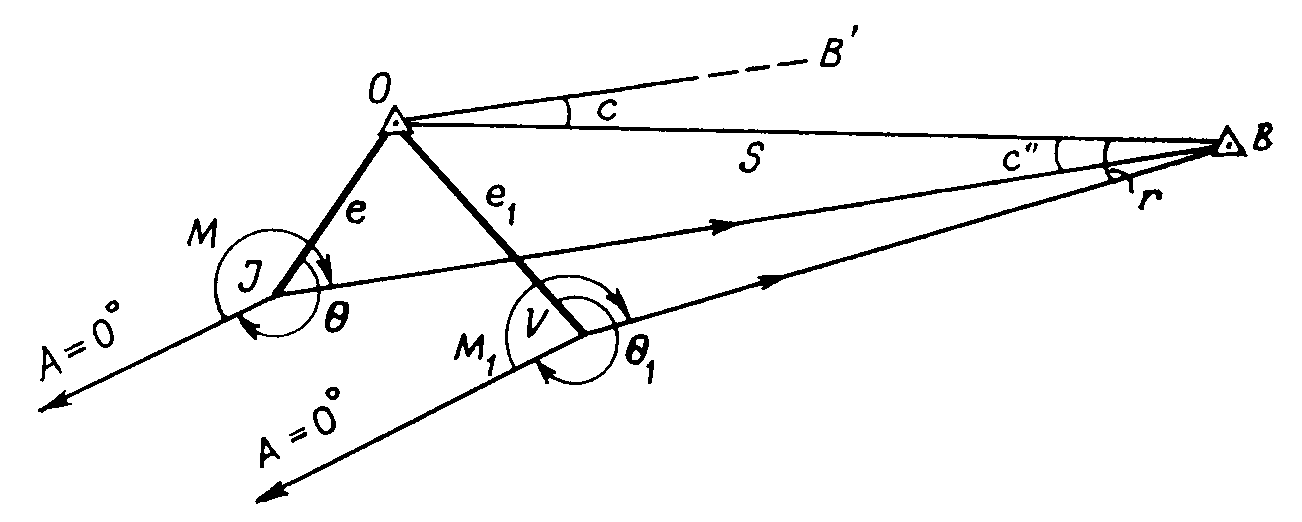

При угловых измерениях на каждом пункте необходимо, чтобы ось вращения теодолита J, установленного на столике сигнала, и ось симметрии визирного цилиндра V находились на одной отвесной линии, проходящей через центр пункта в точке O (рис. 1.) Однако в действительности такого совпадения нет. Поэтому перед началом наблюдений на пункте и после их окончания определяют элементы центрировки теодолита (е, Ө) и элементы редукции визирной цели (е1, Ө1), называемые элементами приведения, а затем вычисляют поправки в измеренные направления за центрировку и редукцию.

Рис. 1. Элементы приведения на пункте триангуляции

ОJ

= e — линейный

элемент центрировки;

—

угловой элемент центрировки;OV

=e1 — линейный

элемент редукции;

1—

угловой элемент редукции;

—

угловой элемент центрировки;OV

=e1 — линейный

элемент редукции;

1—

угловой элемент редукции;

(Для определения элементов приведения над центром пункта устанавливают облегчённую мензулу или столик, на горизонтальную поверхность которого прикрепляют центрировочный лист и стрелкой показывают направление на север. Затем с помощью вспомогательного теодолита, установленного на расстоянии примерно в полтора раза больше, чем высота геодезического сигнала, проектируют на этот лист ось вращения теодолита и ось визирного цилиндра. Проектирование выполняют с трёх установок теодолита. Аналогичным образом при трёх установках теодолита проектируют центр пункта на этот лист. При этом образуется треугольник погрешностей. Точки J и V соединяют с точкой О и линейкой измеряют с точностью до 0,001 м линейный элемент центрировки e = OJ и линейный элемент редукции e’ = OV. В точках J и V большим транспортиром с точностью до 15' измеряют углы Ө, Ө1.)

Возникает задача согласования результатов угловых наблюдений, т.е. приведения их к центрам знаков. Для чего в каждое наблюдаемое на знаке направление должны быть введены две поправки:

а) поправка за несовпадение центра вращения теодолита с центром знака или поправка за центрировку (с);

б)

поправка за несовпадение наблюдаемого

визирного цилиндра с центром знака

( ).

).

П оясним

эти поправки. Пусть на пункте с центром

в точке 0 выполняются угловые

измерения. Теодолит находится в точке

J , визирный цилиндр в точке

V (рис. 2). Из точки J

проведем направление JА =

0˚ на начальный пункт А и направление

JВ на какой- либо другой пункт

В ; из точки V

— направления VА

и VВ на

те же пункты. Обозначим через М —

измеренные направления на пункте,

отсчитываемые от начального. Проведем

из точки 0 направление 0В'

параллельно направлению JВ. Угол

с" =

оясним

эти поправки. Пусть на пункте с центром

в точке 0 выполняются угловые

измерения. Теодолит находится в точке

J , визирный цилиндр в точке

V (рис. 2). Из точки J

проведем направление JА =

0˚ на начальный пункт А и направление

JВ на какой- либо другой пункт

В ; из точки V

— направления VА

и VВ на

те же пункты. Обозначим через М —

измеренные направления на пункте,

отсчитываемые от начального. Проведем

из точки 0 направление 0В'

параллельно направлению JВ. Угол

с" = В'

0В равен

поправке за центрировку теодолита в

измеренное направление JВ,

введя которую получаем искомое

направление 0В между центрами

пунктов 0 и В. Решив треугольник

J0В , в котором S

= длина стороны между пунктами 0 и

В, а

0JВ=

(М+

В'

0В равен

поправке за центрировку теодолита в

измеренное направление JВ,

введя которую получаем искомое

направление 0В между центрами

пунктов 0 и В. Решив треугольник

J0В , в котором S

= длина стороны между пунктами 0 и

В, а

0JВ=

(М+ —

360˚), запишем теорема sin

—

360˚), запишем теорема sin

Рис. 2. Поправка в направление за центрировку теодолита и редукцию визирной цели

Ввиду малости с формулу (10.1) можно записать в виде:

(10.2)

(10.2)

Поскольку визирная цель V находится не над центром пункта 0, измеренное на пункте В направление ВV следует исправить поправкой r = 0ВV за редукцию визирной цели, чтобы получить направление ВО. Решив треугольник 0ВV, , 0VВ= (М1+ 1— 360˚), найдем малый угол r- поправка за редукцию:

(10.3)

(10.3)

В (10.2) и (10.3) e и – соответственно, линейный и угловой элементы центрировки на пункте 0; e1 и 1 – линейный и угловой элементы редукции на пункте 0; S – расстояние от пункта наблюдения до наблюдаемого пункта; M- значение измеренного направления на пункт, для которого вычисляются поправки.

Следует отметить, что поправки за центрировку теодолита вводят в направления, измеренные на пункте 0, а поправки за редукцию визирной цели со своим знаком — в обратные направления АV, ВV, поскольку визирование с пунктов А, В производится не на центр пункта 0, а на визирную цель V, не совпадающую с ним.

Итог:

Поправки за центрировку и редукцию угловых измерений вычисляют по формулам

Обозначения см. в (10.2) и (10.3).

А для линейных измерений — по формулам 10.7

(10.7)

(10.7)

В 10.7с и r — поправки за центрировку и редукцию измеренной линии.