- •Введение

- •Раздел 1. Основы проектирования экономических информационных систем Глава 1. Теоретические вопросы проектирования экономических информационных систем

- •1.1. Понятие и классификация эис

- •1.2. Структура эис

- •1.3. Жизненный цикл эис

- •1.4. Этапы развития эис

- •1.5. Методология определения эффективности проектирования эис

- •1.6. Методология системного подхода к проектированию

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Методологические основы проектирования эис

- •2.1. Характеристика стадий и этапов проектирования эис

- •2.2. Технология проектирования эис

- •2.3. Формализация процесса проектирования

- •2.3.1. Технологические операции проектирования

- •2.3.2. Технологическая сеть проектирования

- •2.4. Методы и средства проектирования эис

- •2.5. Состав проектной документации эис

- •Контрольные вопросы

- •3.1.2. Исследование потоков информации

- •3.1.3. Технологическая сеть проектирования предпроектной стадии эис

- •3.2. Проектирование техно-рабочего проекта эис

- •3.2.1. Системы классификации информации

- •3.2.2. Системы кодирования информации

- •3.2.3. Системы штрихового кодирования

- •3.2.4. Единая система классификации и кодирования

- •3.2.5. Технология разработки нормативно-справочной информации

- •3.2.6. Проектирование постановок задач

- •3.2.7. Проектирование входных и выходных документов

- •3.3. Проектирование технологических процессов обработки данных

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Типовое проектирование эис

- •4.1. Проектирование с использованием пакетов прикладных программ

- •4.2. Методика выбора пакетов прикладных программ

- •4.3. Методология объектного проектирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Проектирование корпоративных информационных систем

- •5.1. Реинжиниринг бизнес-процессов корпоративных эис

- •5.2. Структура корпоративных информационных систем

- •5.2.1. Расчет экономической эффективности кИнС

- •5.3. Технология проектирования корпоративных информационных систем

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Автоматизированное проектирование эис

- •6.1. Проектирование эис средствами сапр на основе гипотетической модели

- •6.2. Анализ систем автоматизированного проектирования эис

- •6.3. Проектирование с использованием case-технологий

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 3. Управление проектированием экономических информационных систем Глава 7. Организация проектирования эис

- •7.1.Организация процесса проектирования эис

- •7.2. Организационные формы управления проектированием эис

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8. Управление процессом проектирования

- •8.1. Управление проектными работами

- •8.2. Методы управления проектными работами

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторный практикум

- •3.2. Выбор темы курсового проекта

- •3.3. Подбор литературы и изучение информативных материалов

- •3.4. Структура и содержание курсового проекта

- •3.5. Предлагаемые темы курсовых проектов

- •Словарь терминов

- •Список сокращений

- •Вопросы для подготовки к экзамену

- •Проектирование технологических процессов обработки данных.

- •Методология объектного проектирования.

- •Приложение

- •Библиографический список

3.1.3. Технологическая сеть проектирования предпроектной стадии эис

Рассмотрим технологическую сеть проектирования (ТСП) предпроектной стадии ЭИС, которая отражает формализованное описание этого процесса (рис. 3.2).

Правила построения ТСП рассмотрены в параграфе 2.3.2. Данная ТСП состоит из десяти последовательных технологических операций, которые описываются ниже.

П1 – предварительное изучение объекта.

Вход:

D1 – общие сведения об объекте (годовые отчеты предприятия и т.д.);

D2 – положения о структурных подразделениях объекта.

Выход:

D3 – состав функциональных задач;

D4 – структура управленческих работ;

D5 – общие сведения об объекте.

П2 – выбор метода проведения обследования.

Вход:

D4, D5;

U1 – методы обследования.

Выход:

D6 – описание выбранных методов;

П3 – выбор методов сбора материалов обследования.

Вход:

D6;

U2 – универсум методов сбора материалов обследования;

U3 – универсум вопросников по разным типам и иерархии управления;

U4 – универсум анкет на разные формы обследования информационных потоков.

Выход:

D7 – описание методов сбора материалов.

П4 – разработка программы обследования объекта.

Вход:

D8 – условия заказчика на проведение работ по структурным подразделениям и выполнение условий проектирования.

Выход:

D9 – программа обследования;

П5 – разработка плана-графика проведения работ.

Вход:

D8, D9;

Выход:

D10 – план-график.

П6 – сбор материалов обследования.

Вход:

D10 – план-график;

D11 – организационно-управленческие документы;

D12 – юридические документы;

D13 – экономические документы;

D14 – опросники;

D15 – анкеты.

Выход:

D16 – разделы отчета об обследовании, отражающие первый этап работ;

D17 – перечень собранных документов с классификацией по типам.

П7 – анализ исследования информационных потоков.

Вход:

D16 – разделы отчета об обследовании;

U5 – методы анализа информационных потоков.

Выход:

D18 – матричные модели.

П8 – анализ и определение состава функций и задач автоматизации объекта.

Вход:

D16 – разделы отчета об обследовании, отражающие первый этап работ;

U6 – универсум условий выбора функциональных задач.

Выход:

D’16 – дополненные разделы отчета об обследовании.

Рис. 3.2. Технологическая сеть проектирования предпроектной стадии

П9 – анализ и выбор структуры обеспечивающих частей ЭИС.

Вход:

D’16 – дополненные разделы отчета об обследовании;

U7 – универсум комплекса технических средств;

U8 – универсум программных средств.

Выход:

D’’16 – формализованный отчет об обследовании.

П10 – разработка ТЭО и ТЗ.

Вход:

D’’16 – формализованный отчет об обследовании;

D19 – ГОСТы на проектирование документов ТЭО и ТЗ;

D20 – условия заказчика системы.

Выход:

D21 – ТЭО;

D22 – ТЗ.

3.2. Проектирование техно-рабочего проекта эис

Технология индивидуального проектирования сопряжена с видом работ, осуществляемых на этой стадии.

3.2.1. Системы классификации информации

Для кодирования объектов необходимо их упорядочить по некоторым признакам. Результат упорядоченного распределения объектов заданного множества носит название классификации, а совокупность правил распределения объектов множества на подмножества называется системой классификации. Процесс распределения объектов классификации в соответствии с принятой системой классификации носит название процесса классифицирования. То свойство или характеристика объекта классификации, которое позволяет установить его сходство или различие с другими объектами классификации, называется признаком классификации. Множество или подмножество, объединяющее часть объектов классификации по одному или нескольким признакам, носит название классификационной группировки.

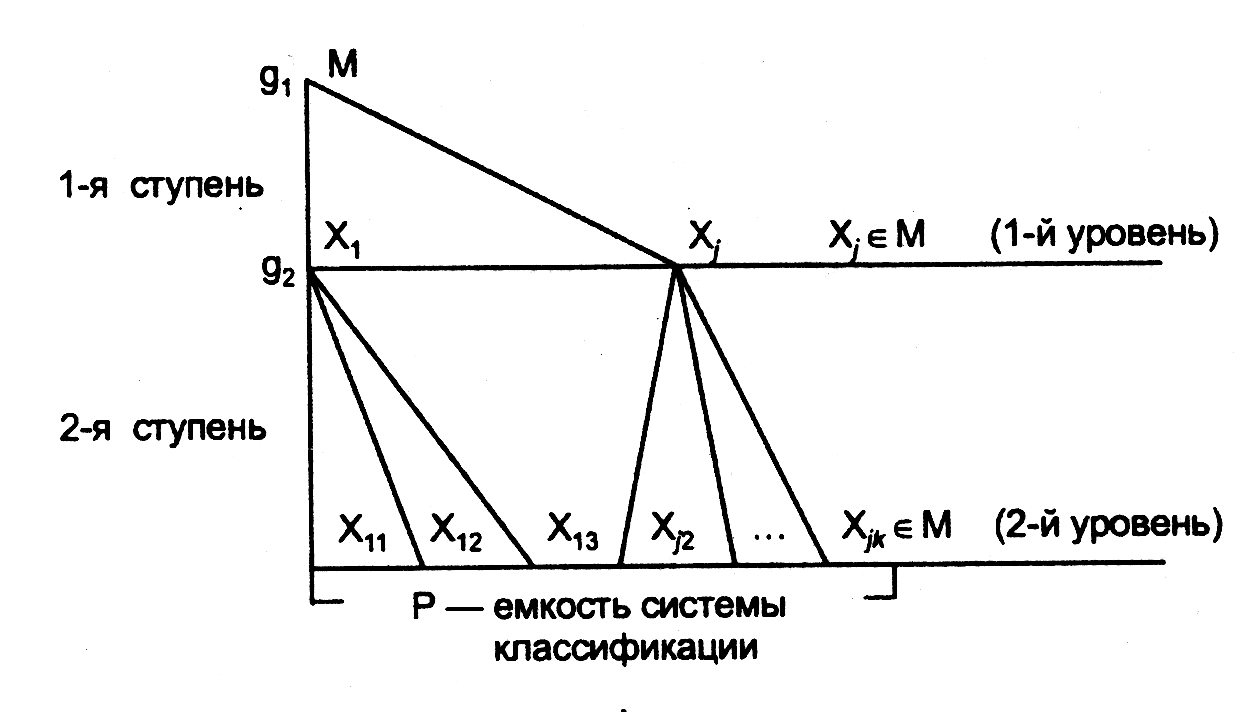

Основанием классификации называется признак, по которому ведется разбиение множества на подмножества на определенной ступени классификации. Ступень классификации – это результат очередного распределения объектов одной классификационной группировки. Уровень классификации – это совокупность классификационных группировок, расположенных на одних и тех же ступенях классификации. Глубина системы классификации – это количество уровней классификации, допустимое в данной системе.

Каждая система классификации характеризуется следующими свойствами:

гибкостью;

емкостью;

степенью заполненности (коэффициент заполненности).

Гибкость системы – это способность допускать включение новых признаков, объектов без разрушения структуры классификатора. Гибкость определяется временем жизненного цикла Т системы.

Емкость системы – это наибольшее количество классификационных группировок, допускаемое в данной системе классификации Р.

Степень заполненности системы К определяется как частное от деления фактического количества группировок Q на величину емкости системы (Р):

![]() . (3.1)

. (3.1)

В настоящее время чаще всего применяются два типа систем классификации: иерархическая и многоаспектная.

Характерными особенностями иерархической системы являются:

наличие в системе неограниченного количества признаков классификации;

соподчиненность признаков классификации, что выражается разбиением каждой классификационной группировки, образованной по одному признаку, на множество классификационных группировок по нижестоящему (подчиненному) признаку.

При построении иерархической системы классификации сначала выделяется некоторое множество объектов, подлежащих классифицированию М, для которого определяются полное множество признаков классификации G и их соподчиненность друг другу; затем производится разбиение исходного множества объектов на классификационные группировки на каждой ступени классификации (рис. 3.3).

При использовании иерархической системы классификации необходимо соблюдать следующие ограничения:

получающиеся на каждом уровне классификационные группировки должны составлять исходное множество объектов М;

классификационные группировки Х на каждой ступени не должны пересекаться;

классификация на каждой ступени должна проводиться только по одному признаку G.

К положительным сторонам данной системы следует отнести логичность, простоту ее построения и удобство логической и арифметической обработки.

Однако эта система характеризуется жесткой структурой классификации, не позволяющей вносить новые признаки или изменять их последовательность. Гибкость этой системы обеспечивается только за счет ввода большой избыточности в ветвях, что приводит к слабой заполненности структуры классификатора.

Рис. 3.3.Схема построения иерархической системы классификации

Недостатки, отмеченные в иерархической системе, отсутствуют в других системах, которые относятся к классу многоаспектных систем классификации.

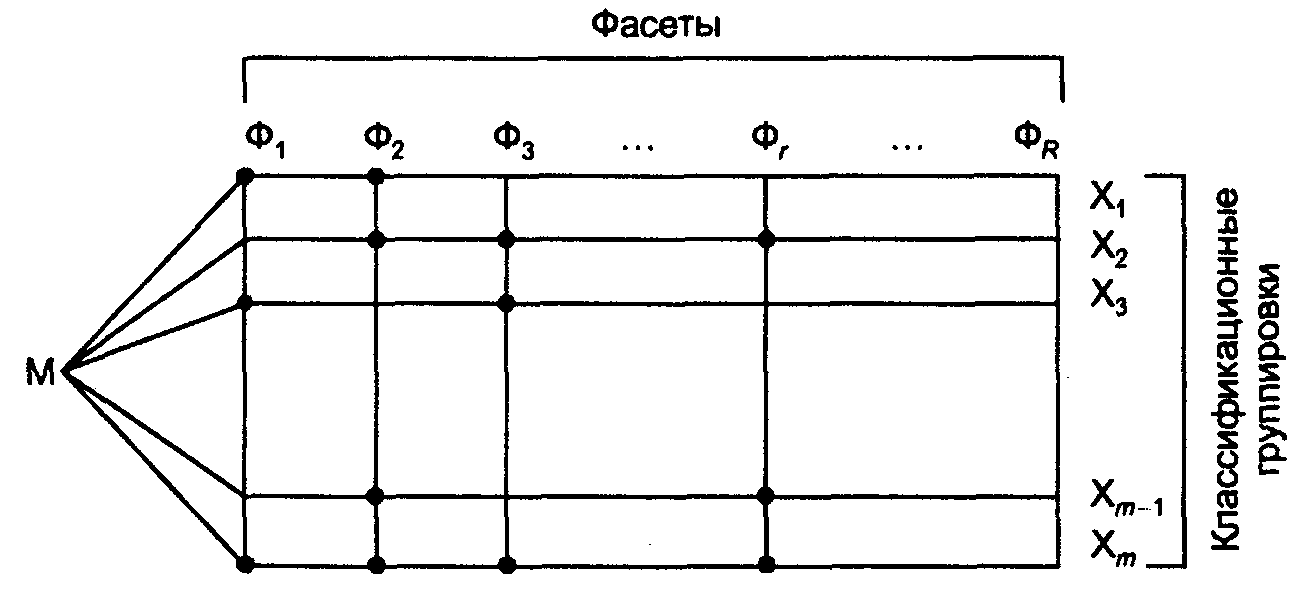

Многоаспектная система – это система классификации, которая использует параллельно несколько независимых признаков (аспектов) в качестве основания классификации. Существуют два типа многоаспектных систем: фасетная и дескрипторная.

Фасет – это аспект классификации, который используется для образования независимых классификационных группировок.

Дескриптор – это ключевое слово, определяющее некоторое понятие, которое формирует описание объекта и дает принадлежность этого объекта классу, группе и т.д. Дескрипторные системы классификации наибольшее применение находят в документальных информационных системах.

Фасетная система характеризуется следующими особенностями построения:

имеется некоторое множество классифицируемых объектов М;

это множество можно рассматривать в нескольких аспектах, каждый из которых может характеризоваться одним или несколькими признаками, образующими фасет Ф;

устанавливается некоторый порядок следования фасетов с помощью фасетной формулы (при этом последовательность фасетов определяется по частоте обращения к этим фасетам на некотором множестве заданных задач): F = (Ф1, Ф2, …, ФR);

определяется количество подмножеств классификационных группировок, число которых определяется числом задач, обращающихся при своем решении к тем или иным фасетам (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Схема построения фасетной системы классификации

Внутри фасета значения признаков могут просто перечисляться по некоторому порядку или образовывать сложную иерархическую структуру, если существует соподчиненность выделенных признаков.

К преимуществам данной системы следует отнести большую емкость системы и высокую степень гибкости, поскольку при необходимости можно вводить дополнительные фасеты и изменять их место.

К недостаткам, характерным для данной системы, можно отнести сложность структуры и большую длину кода при использовании соответствующей системы классификации.

Рассмотренные выше системы классификации хорошо приспособлены для организации поиска с целью последующей логической и арифметической обработки информации на ЭВМ.