- •Глава 4

- •4.1. Дидактические подходы к организации обучения

- •4.2. Традиционные технологии обучения

- •4.2.2. Лекция

- •4.2.3. Лабораторный практикум

- •4.2.4. Курсовое проектирование и экспериментально-конструкторская работа

- •4.2.5. Формы организации практических занятий и

- •4.3. Обучение инженерному творчеству

4.3. Обучение инженерному творчеству

Суть категории "творчества" раскрыты известными советскими учеными Л.С.Выготским и С.Л.Рубенштейном. Обобщая их определения и подходы к этой теме исследователя Ю.А.Карповой [38] можно отметить, что наиболее существенным результатом творчества является не создание оригинальных материальных ценностей, а создание нового в творце, преобразование субъекта творчества, изменение его внутреннего мира, которое неизбежно проявляется в созидательном поведении человека.

Именно внутренние личностные изменения субъекта деятельности являются обязательным условием порождения и развития объективных форм творчества. Известный исследователь технического творчества Дж.Джонс писал: "для изобретения чего-либо нового и для его использования нужно изменить не только чье-либо (или свое) окружение, но и самого себя и способ своего восприятия и, возможно слегка изменить и саму реальную действительность" [Jones J.C., 1984, с. 127]. То есть, чтобы создать нечто новое, необходимо проделать определенную внутреннюю работу, порой мучительную: изменить некоторые из сложившихся установок, отказаться от стереотипов в мышлении и поведении, способах реагирования, научиться выдвигать в процессе деятельности новые цели, расширять, преобразовывать смысловые установки и связи, научиться видеть проблему с иных позиций, например с позиции потребителя, читателя, слушателя, пользователя. Результатом именно такой внутренней работы является, с одной стороны, появление нового продукта, а с другой, — созидание нового в себе. Поэтому в анализе творчества необходимо выделить такую важную его характеристику, как личностный рост субъекта творчества. Причем последнее выступает одновременно и как важный, но не для всех, очевидный результат творчества, и как важнейшее его условие и предпосылка. Иными словами, творческое мышление интеллекта характеризуется такими важными свойствами, как:

способность находить множество разных вариантов решения при одних и тех же условиях,

способность находить непротиворечивые решения противоречивой ситуации.

Следует отметить, что творческие люди отличаются способностью к оригинальным идеям и набором личностных качеств, которые проявляются в их творчестве. То есть творчество следует рассматривать на уровне интеллекта и личности в целом — как личностную способность.

Формирование творческого мышления, его превращение из эмпирического, наглядно-образного, конкретного в абстрактное и обобщенное возможно лишь при специальной организации обучения, обеспечивающего профессиональную ориентацию самоопределения личности. При этом необходимо выделить конкретные качества личности студентов наиболее значимые для их целенаправленного формирования, это — самооценка, на которую оказывают влияние уровень притязаний, удовлетворенность деятельностью, система значений и смысла деятельности, ответственность перед собой и обществом за результаты деятельности, способность к принятию позиций другого человека, коммуникативная деятельность. Эти факторы могут влиять на формирование личностных качеств непосредственно или опосредованно, через создание творческого, развивающего психолого-педагогического пространства, в котором происходит достижение высокого уровня активности, развитие творчества и понимание необходимости собственной реализации. В основу создания такого развивающего пространства должны быть заложены такие принципы как сотрудничество и открытость.

Формирование творческого профессионального мышления связано с мыслительной деятельностью и в то же время со специальностью (профессией).

Из анализа самих понятий "творчество" и "мышление" следует, что творчество предполагает присутствие у человека способностей, мотивов, знаний и умений для деятельности, а мышление представляет собой процесс познавательной деятельности, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности. Поскольку творческое профессиональное мышление будет проявляться в умении решать нестандартные проблемы, новизне, уникальности и оригинальности в деятельности, то для его формирования необходимо развивать способности через развитие мышления. Формами мышления, как такового, являются: понятие, суждение, умозаключение; операциями — анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение.

Что же касается непосредственно профессиональной деятельности, то в ее основе лежат знания, умения, навыки, опыт и готовность применять знания на практике.

Следовательно, для формирования творческого профессионального мышления необходимо:

• овладение системой понятий, суждений и умозаключений в области профессии (специальности), базирующихся на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности;

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать;

развитие нестереотипности мышления;

• умение применять знания на практике.

Характеристика творческого профессионального мышления и его проявление в деятельности показаны на рис. 4.3.

Итак, анализ рисунка 4.3. дает основание считать, что педагогическая технология формирования творческого профессионального мышления базируется на профессиональных знаниях, умениях и навыках и должна включать в себя развитие :

нестереотипности мышления;

единства теоретического и практического компонентов знаний (взаимосвязи предметно-профессиональных и образных представлений),

Творческое

профессиональное мышление (ТПМ)

творчество

мышление

Профессиональная

деятельность

Наличие способностей,

мотивов, знаний, умений

Владение понятиями,

суждениями, умозаключениями

Владение

профессиональными знаниями, умениями,

навыками применять знания на практике

Проявление нестереотипности мышления,

единства теоретического и практического

компонентов знаний, взаимосвязи

предметно-профессиональных и образных

представлений

Умение анализировать, сравнивать,

систематизировать, классифицировать,

синтезировать, обобщать

Проявление ТПМ в деятельности: новизна,

уникальность, оригинальность, умение

решать нестандартные проблемы

Рис. 4.3. Характеристика творческого профессионального мышления и его проявление в деятельности (по М.П.Сибирской)

умений анализа и синтеза, сравнения и классификации, абстрагирования, применять знания на практике, обобщения.

Кроме того, если учесть, что развитие мышления требует устойчивости памяти, то необходимым компонентом педагогических технологий творческого профессионального мышления, наряду с рассмотренным, следует считать развитие памяти.

Для того чтобы при обучении развить память, требуется рациональная организация мыслительной деятельности, что схематично представлено на рис. 4.4.

восприятие

концентрация

запечатление

повторение

забывание

припоминание

Рис. 4.4. Условные этапы переработки информации в памяти

Условно можно выделить следующие этапы:

Восприятие — это целостное отражение предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Именно оно наиболее тесно связано с преобразованием информации, поступающей из внешней среды. При этом формируются образы, с которыми в дальнейшем оперируют память, мышление. Правильность восприятия характеризуется адекватностью ощущений и требует развития наблюдательности, умения ставить познавательные цели.

Концентрация — это этап переработки информации, который предполагает сосредоточение внимания на изучаемом и выявление наиболее значимых свойств (характеристик). Чтобы эффективнее запечатлеть информацию, надо актуализировать имеющиеся знания и сопоставить их с новыми.

Повторение — необходимо для закрепления информации в памяти. Оптимальные периоды эффективного запоминания — 20 с, 15 — 20 мин., 8 — 9 часов.

Забывание — процесс уменьшения возможности воспроизведения известной ранее информации. Забывание зависит от степени значимости и осознанности воспринимаемой информации, ее объема и содержания, а также от включенности субъекта в деятельность. Забывание как произвольный процесс может быть необходимо в том случае, когда информация не требуется длительное время и ее целесообразно "отправить" в долговременную память. Этому будет способствовать нахождение ассоциативных связей и ключевых слов, по которым можно будет "найти" информацию в долговременной памяти.

Припоминание — умственные действия, связанные с поиском, восстановлением и "извлечением" из долговременной памяти необходимой информации. Невозможность припомнить учебный материал не всегда означает, что он забыт: забывается конкретная его форма, но учебный материал может быть включен в опыт обучающегося. Поэтому иногда необходимо напомнить ключевые слова информации, способствующие ее восстановлению.

Из рассмотренного следует, что этапы переработки информации, называемые также фазами памяти, требуют своих методических приемов для их формирования.

Для развития интеллектуально-коммуникативных компонентов творческой личности необходима особая организация образовательного процесса: совместная продуктивная деятельность, творческий характер решаемых задач и их социальная значимость.

От того, как в процессе обучения удается привить молодому человеку нравственные ценности, развить представления о будущем, зависит содержание и направленность его преобразующей (творческой) деятельности. С этой точки зрения необходимо признать приоритетность функции ресоциализации в системе современного высшего образования и проанализировать ее важнейшие характеристики на примере обучения субъектов инновационной деятельности.

Одной из задач подготовки специалистов — будущих создателей или эксплуатационников техники — является развитие у обучающихся творческого инженерно-технического мышления. Специалист такой направленности обязан владеть навыками творческого решения инженерных задач, должен уметь поставить проблему, найти способ ее решения, являющийся новым и передовым (конкурентоспособным), уметь изложить и защитить свое решение.

В данном параграфе предпринята попытка обобщения и систематизации опыта активизации инженерного творчества, изложения основ лишь некоторых методов решения технических задач. Для педагогики, педагогической технологии весьма важно вооружить будущих специалистов знаниями о том, как человек придумывает новое. Не безынтересно знать и то, почему отдельные идеи рождаются слишком поздно, а иные — преждевременно, так как не могут быть реализованы на текущем уровне развития техники.

Анализируя опыт своего развития, человечество сумело частично систематизировать те методы и приемы, с помощью которых удавалось и удается активизировать процесс рождения идей. Более того, опыт активизации технического творчества позволил перейти к новой стадии рождения идей, на которой используются технологии (процессы) обучения людей выработке идей технического характера. Некоторые из них дают настолько поразительные результаты, что появляются возможности создания школ обучения изобретательству, компьютерных программ, способствующих решению технических задач (ТЗ). На поиски решения ТЗ может уйти различное время. У одного — месяц, у другого — годы, третьего — жизнь. Сокращению сроков разработки новых идей и решений служат принципы творческой деятельности и методы решения ТЗ.

Для творческой деятельности характерны три вида последовательности операций: логическая, интуитивная и эвристическая.

Логическая последовательность действий математически однозначно определена. Ее можно корректно описать, составить алгоритм решения, использовать ЭВМ. При этом операции гарантируют получение определенного результата.

Интуитивная последовательность действий представляет собой комплекс неразделимых операций, выполнение которых не может объяснить даже сам творец. Еще не выяснены механизмы, с помощью которых человек приходит к ярким идеям. Однако общепризнано, что в этом процессе используются аналогии, ассоциации, стрессы.

Вершиной интуиции является озарение. Общеизвестно, что "интуитивные озарения неохотно посещают лентяев". Многие исследователи утверждают, что необходимыми компонентами озарения являются:

эмоциональный момент (настрой, настойчивость, большое желание решить задачу);

научное предвидение (знание законов природы);

• умение "делать руками" (личный опыт).

Эвристическая последовательность операций применяется в тех случаях, когда тот или иной процесс нельзя описать логически, а можно только с помощью множества нечетких рекомендаций и правил, типовых приемов и других методических средств. Эти приемы повышают вероятность решения творческой задачи, но не дают гарантии успеха. Применение эвристических приемов уменьшает трудоемкость поиска решения, повышает интеллектуальную творческую продуктивность.

Обобщая характеристики методов активизации творческого мышления можно заметить, что любая творческая деятельность требует выработки идеи, стихийность процесса возникновения которых — безусловный факт. Многим выдающимся ученым и инженерам решения проблем приходили в голову во сне, во время отдыха или когда они занимались чем-либо машинально, вроде бы ни о чем не думая. В настоящее время, однако, признано, что до известной степени процессом генерирования идей можно управлять.

Главные достоинства так называемых психологических методов активизации мышления, широко применяемых при решении творческих задач различных видов, состоят в их универсальности, простоте и доступности. Рассмотрим некоторые из этих методов.

1. Метод проб и ошибок. Это древнейший метод поиска нового. Сущность его в том, что человек, сталкиваясь с проблемой, постоянно ищет ее решение, перебирает различные варианты решений, сравнивает их, пробует, ошибается, находит или не находит хороший из них.

Этот метод лежал в основе эволюции человечества, с его помощью создавались первые орудия труда, создавались здания и корабли.

По мере ускорения развития техники данный метод становится не эффективным: не удается быстро получать решения, ошибки стали обходиться дорого. Времени и права на ошибку у человека нет. И только простейшие задачи, в основном из области быта, сегодня еще могут быть решены этим методом.

К методу проб и ошибок принято относить также и другие несистематизированные приемы решения технических задач, в том числе поиск аналогичного решения в природе, случайные изменения прототипа, случайные подсказки существующих объектов.

2. Методы психологической активизации творчества. Основное достоинство их в сравнении с методом проб и ошибок в том, что они позволяют избежать инерционной направленности поиска. Действительно, инерция мышления, особенно в технике, является серьезным барьером, ограничивающим не только области поиска решения, но и фантазию, и кругозор специалиста. Примеров множество. Так, слово "паровоз" у специалистов твердо ассоциировалось с понятиями "пар" (который необходимо получать) и "везти" (т.е. перемещать что-то по проложенному пути с незначительной скоростью). И психологически преодолеть эту инерцию не могли потому, что:

а) пар — это нечто медлительное, сопровождающееся шумом и

свистом;

б) везти — это спокойно и медленно, ну как "лошадка, везущая хворосту воз".

И ничего существенного в улучшении паровоза долго достичь не могли. Повышали скорость, "запрягая большее число лошадей", "кормили лошадок" не дровами, а жидким топливом (получили тепловоз) либо электрической энергией (электровоз, либо трамвай), но силы трения при качении колес по рельсам (а сколько рельс-то поналожили всюду) держали специалистов в узде инерции мышления и не позволяли достичь рывка в скорости, несушей способности, безопасности перемещения. Но только до тех пор, пока человек не задал себе принципиально важный, но до смешного простой вопрос: "А зачем два рельса?" И ответил на вопрос: "Да можно обойтись одним, и силы трения будут меньше!". И появились монорельсовые поезда. Идея нова, ее обыгрывают: рельс то внизу, то вверху. Но ведь пример-то заразителен. Ведь вдумайтесь: всегда рельсов было два, тут кто-то возьми да и предложи всего один. Ну а что, если... вообще без рельса? И все. Шоры сброшены, инерция мышления преодолена, фонтан идей. Они новы настолько, что страшат. Но страх преодолевается знанием. И вот опробываются уже аэропоезда, поезда на магнитной подушке. От паровоза не осталось ничего. Лишь символы, лишь схожее в названиях.

Еще привести примеры? Вы их найдете сами. Уж коли речь идет о транспорте, можно проследить цепочку "пароход - теплоход - судно на подводных крыльях — судно на воздушной подушке".

Кроме устранения инерционной направленности методы психологической активизации творчества позволяют использовать ассоциативные способности человека, увеличить число проб, ввести элементы раскрепощенности, свободы фантазии и дух соревнования.

Метод мозговой атаки (метод мозгового штурма) разработан А. Осборном (США) в конце тридцатых годов. В основу метода положена посылка: отделить процесс генерирования идей от процесса их оценки (человек психологически не склонен к критике своих идей и, опасаясь оценки идей, может сдержать их рождение).

Осборн предложил проводить поиск решений в обстановке, когда критика идей запрещена, и каждая идея, даже явно нелепая, поощряется. Для этого отбирают разнородную группу из 6—8 человек, склонных генерировать идеи. В группу не включают руководителей, обстановку создают непринужденной. Высказанные идеи регистрируют и передают группе экспертов для отбора перспективных направлений решения задачи.

Метод не дает высоких результатов, и все же он эффективен. Группа может выдвинуть до 40—60 идей. И если после отбора останутся одна-две идеи — это неплохо, ведь на их поиск могли уйти годы. Мозговая атака оказывается эффективной, когда ведущий имеет большой опыт решения задач, владеет техникой общения с людьми и проведения коллективной работы. Известный специалист по эвристическим методам Г.Я. Буш отмечает: "мозговая атака, предложенная А. Осборном, представляет собой применение эвристического диалога Сократа с широким использованием свободных ассоциаций творческого коллектива и одновременно созданием путем той или иной психоэвристической настройки оптимального микроклимата для творчества".

Метод синектики является разновидностью мозговой атаки. Он предложен В.И.Гордоном (США) в пятидесятые годы и основан на мозговой атаке, которую ведут профессионалы. При этом конструктивная критика допустима. Отличительная особенность в том, что профессионалы, имея опыт работы в своих областях, решают задачи приемами, основанными на различных видах аналогии.

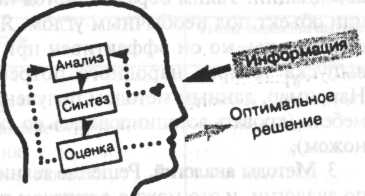

Рис. 4.5. Проектировщик как вычислительная машина

Дж.К.Джонс* констатирует, что при использовании метода мозговой атаки при наличии соответствующего опыта или профессионала осуществляется цель объектирования процесса и результатов мышления. Проектировщик всегда осознает свои действия и их причины (рис. 4.5).

Логическое или систематическое поведение проектировщика напоминает работу вычислительной машины: он пользуется только той информацией, которая в него введена, и действует по заданной схеме, проводя анализ, синтез, оценку и повторение циклов до тех пор, пока не найдет наилучшее из возможных решений. Такое предположение несомненно справедливо в случае оптимизации переменных в хорошо известной ситуации проектирования, когда имеет место гамма широкого ряда альтернатив, может быть также в основе проектирования, как морфология и системотехника, которые призваны дать человеку возможность решать непривычные для него задачи проектирования "машинными" приемами. Методы, в которых проектировщик рассматривается как "прозрачный ящик", характеризуются следующими общими чертами:

цели, переменные и критерии задаются заранее;

поиску решения предшествует проведение (или хотя бы попытка проведения) анализа;

оценка результатов дается в основном в словесной форме и построена на логике (а не на эксперименте);

заранее фиксируется стратегия; обычно используются последовательные приемы, но иногда включаются и параллельные, условные и циклические операции.

Метод фокальных объектов предложен в тридцатые годы Э. Кунце (Германия) и усовершенствован Ч. Рейтингом (США). Суть метода в том, что совершенствуемую техническую систему "держат" в фокусе внимания и наделяют ее свойствами других, не имеющих никакого отношения к системе, объектов. При этом могут возникать необычные сочетания, которые затем развивают путем свободных ассоциаций. Таким образом, метод позволяет взглянуть на систему или объект под необычным углом. Ясно, что возможности метода ограничены, но он эффективен при поиске новых возможностей выпуска товаров народного потребления и ряда других задач. Например, данным методом получена идея изготовления складной мебели (кровать ассоциировалась со складным зонтиком и складным ножом).

3. Методы аналогий. Решение технических задач часто происходит по аналогии, и это можно с успехом применять для стимулирования новых идей. Создание нового технического средства может быть подсказано аналогичными ситуациями, встречающимися в других областях техники, а также в природе и искусстве. Использование аналогичных инженерных решений, взятых из других областей; техники, довольно просто. Например, крыло самолета и подводные крылья судна проектируются и строятся аналогично.

Применение аналогий с механизмами живой природы затруднено в связи с тем, что большинство инженеров не имеют необходимой подготовки по биологии и физиологии. Между тем природа дает в изобилии идеи, которые можно использовать для решения технических задач. Например, природа может подсказать буквально сотни различного рода строительных конструкций, реализованных в растениях, или "насосов", каковыми являются сердца животных.

Разновидностью метода аналогий является эмпатия, т.е. личная аналогия. При этом разработчик как бы ставит себя на место детали, устройства или процесса и стремится ощутить все действия, которые над ним могут совершить. Например, можно представить себя гребным винтом судна и проанализировать условия работы и действующие на винт нагрузки. Можно себя представить маленьким человеком, разгуливающим внутри механизма часов. В этом случае могут быть решены проблемы смазки механизма, обеспечения параллельности осей зубчатых колес, компоновки, сборки, сокращения габаритов механизма.

К разновидности рассматриваемого метода относится и метод эвристических приемов (ЭП), который представляет собой основанное; на сформировавшемся опыте человечества краткое предписание (указание, совет), как нужно (можно) преобразовать прототип, чтобы получить нужное решение. Имеется перечень эвристических приемов, просмотр которых может вывести на решения технической задачи. Перечень не дает ответов, он лишь помогает натолкнуться на ответ.

Таблица 4.4. Перечень эвристических приемов |

|

|

Номер группы |

Наименование группы |

Число эвристических приемов в группе |

1 |

Преобразование формы |

16 |

2 |

Преобразование структуры |

19 |

3 |

Преобразование в пространстве |

16 |

4 |

Преобразование во времени |

8 |

5 |

Преобразование движения и силы |

14 |

6 |

Преобразование материала и вещества |

23 |

7 |

Приемы дифференциации |

12 |

8 |

Количество изменений |

12 |

9 |

Использование профилактических мер |

22 |

10 |

Использование резервов |

13 |

11 |

Преобразование по аналогии |

9 |

12 |

Повышение технологичности |

16 |

Межотраслевой фонд эвристических приемов (см. например, Мокрицкий В.Я. Технология создания новой техники. Активизация инженерного творчества. 1993.) содержит краткое описание 180 отдельных приемов, которые разделены на 12 групп, содержащих различное число эвристических приемов (табл. 4.4).

В конце описания многих ЭП дается указание — "инверсия приема", по которому рекомендуется производить обратное преобразование или искать решение в обратном направлении.

При беглом знакомстве с межотраслевым фондом ЭП может сложиться ложное впечатление о его простоте. Но следует помнить, что достоинство фонда ЭП заключается в системном всестороннем охвате проблемы.

4. Метод контрольных вопросов. Основоположником метода является Сократ, для которого непренужденная беседа на равных ученика и учителя была не только основой обучения, но главным средством познания. Сократ полагал, что умеет в жизни делать хорошо только одно — задавать вопросы. С их помощью собеседники сами находили истину. Отсутствие под рукой у каждого изобретателя "своего Сократа" побудило ряд исследователей творческой деятельности заменить собеседника-мудреца списком контрольных вопросов.

Метод может применяться в виде монолога инженера наедине с собой либо в форме беседы коллег. Суть метода контрольных вопросов состоит в том, что изобретатель отвечает на вопросы, содержащиеся в списке; рассматривая стоящую перед ним задачу в связи с этими вопросами, можно получить (натолкнуться) на вариант решения задачи.

5. Алгоритм решения изобретательских задач. Автором этого метода является советский инженер Т.С. Альтшулер, установивший ряд законов развития технических систем. Он сформулировал правила, которыми рекомендуется пользоваться изобретателю, разработал теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) и предложил алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), представляющий собой комплексную программу алгоритмического типа, основанную на законах развития технических систем и предназначенную для анализа и решения изобретательских задач.

Основой АРИЗ является программа последовательных операций по анализу неопределенной (а зачастую и вообще неправильно поставленной) изобретательской задачи и преобразования ее в четкую схему — модель конфликта, не разрешаемого обычными (ранее известными) способами. Анализ модели (задачи) и приводит к выявлению физического противоречия. Параллельно идет исследование меняющихся вещественно-полевых ресурсов. Используя эти (или дополнительно введенные) ресурсы, изобретатели разрешают физические противоречия и устраняют конфликты, из которых возникла задача. Далее программа предусматривает развитие найденной идеи, извлечение из нее максимальной пользы.

АРИЗ — система, которая постоянно развивается и совершенствуется. Известны ее варианты: АРИЗ-59, АРИЗ-68, АРИЗ-77, АРИЗ-85В (числовой индекс при АРИЗ соответствует году появления модификации). АРИЗ-85В включает девять частей (шагов):

Анализ задачи.

Анализ модели задачи.

Определение идеального конечного результата и физических противоречий.

Мобилизация и применение вещественно-полевых ресурсов.

Применение информационного фонда.

Изменение и (или) замена задачи.

Анализ способа устранения физического противоречия.

Применение полученного ответа.

Анализ хода решения.

АРИЗ — инструмент для мышления, а не вместо мышления.

Резюме

Выше были представлены наиболее известные эвристические приемы. По сути это те "инструменты", которыми пользуются в творческой деятельности.

Кроме "инструментов", применяемых в определенной комбинации, существуют и "приспособления", к которым можно отнести компоненты информационной базы, т.е. всевозможные фонды:

фонд физико-технических эффектов;

информационный фонд технических решений;

список требований, предъявляемых к техническим объектам;

информационный фонд современных и перспективных конструкционных материалов;

информационный фонд высоких технологий;

фонд эвристических приемов.

Следует отметить, что кроме эвристических приемов продолжает существовать старинный метод проб и ошибок. Он вольно или невольно используется на всех этапах творческой работы. С раннего детства человек привыкает пробовать и ошибаться, поэтому у каждого инженера возникает соблазн, прежде всего, попытаться решить задачу именно этим методом. Нельзя определить абсолютно точно, какой эвристический прием нужно применить в каждом конкретном случае. Более того, в процессе творческой деятельности, как правило, используется комбинация эвристических приемов, которые в свою очередь могут сочетаться с логическими действиями, методом проб и ошибок, интуитивным мышлением.

Творческий процесс можно рассматривать как систему (мыслей, действий, решений) с некоторой степенью случайности. Благодаря наличию комплекса местных обратных связей, творческий процесс может сделаться неустойчивым и не приведет к намеченной цели. Задержки, кризисы, неожиданные препятствия, ложные повороты и даже ошибки — нормальные атрибуты творчества. Их нужно ожидать заранее, к ним готовиться и уметь преодолевать.

Контрольные вопросы

Как вы понимаете термин "инженерное творчество" в целом и отдельно; значение слов "инженер" и "творчество" ?

Дайте определение терминам "техника", "техническая система".

Какая последовательность характерна для творческой деятельности?

Какими интеллектуальными методами решаются технические задачи?

В чем суть теории решения изобретательных задач?