- •Содержание

- •Введение

- •Методические указания к оформлению лабораторных и практических работ

- •Тема 1 Средства ландшафтной композиции

- •Подбор растений по окраске цветков или листьев

- •Тема 2 Этапы составления ситуационного плана

- •Определение солнечных и тенистых участков

- •Тема 3 Санитарная характеристика объекта проектирования

- •Санитарно-экологическая характеристика объекта проектирования

- •Тема 4 Разбивочный, посадочный чертежи

- •Разбивочный чертеж планировки

- •Разработка посадочного чертежа

- •Тема 5 Характеристика объекта проектирования

- •Тема 6 Архитектурно-планировочная структура объектов городской архитектуры

- •Фактор времени при проектировании и формировании озелененных территорий

- •Тема 7 Методы и виды реконструкции существующих объектов гражданского строительства

- •Виды реконструкции

- •Тема 8 Методы обследования объектов озеленения города

- •Тема 9 Дренажные системы

- •Тема 10 Выбор древесно-кустарниковой растительности как одного из основных элементов ландшафта

- •Основные принципы построения и формирования групп

- •Смешение и размещение пород в группах с учетом их биологических свойств

- •Правила для создания групп из быстрорастущих и медленнорастущих пород

- •Сочетание пород по декоративным свойствам

- •Тема 11 Правила посадки деревьев и кустарников

- •Подготовка саженцев

- •Устройство живых изгородей

- •Тема 12 Газоны

- •Тема 13 Химические процессы взаимодействия деревьев и кустарников в группах

- •Тема 14 Цветочное оформление

- •Тема 15 Устройство вертикального озеленения

- •Тема 16 Вода как один из основных элементов ландшафта

- •Тема 17 Рельеф как один из основных элементов ландшафта

- •Тема 18 Природные элементы в оформлении входных площадок, фасадов, стен, лоджий, балконов

- •Тема 19 Природные элементы в структуре сооружений, жилых зданий, комплексов, внутренних помещений

- •Растения, выдерживающие невысокую температуру (5-150с):

- •Растения, выдерживающие относительно высокую температуру (27-300с):

- •Тема 20 Сады на крышах

- •Тема 21 Понятие о природном и антропогенном ландшафтах

- •Тема 22 Загородные зоны массового отдыха и лесопарковые территории

- •Тема 23 Методика оценки последствий рекреационного использования городских территорий

- •Тема 24 Мероприятия по улучшению градостроительной ситуации

- •Тема 25 Дороги, аллеи и площадки

- •Тема 26 Планирование территории парка культуры и отдыха

- •Нормы площади, пропускная способность и характеристика парковых сооружений

- •Композиция паркового ландшафта

- •Тема 27 Парковые сооружения и оборудования

- •Библиографический список

- •Перечень ключевых слов

- •Вопросы по теме 1

- •Вопросы к теме 6

- •Вопросы по теме 7

- •Вопросы по теме 8

- •Вопросы к теме 9

- •Вопросы к теме 10

- •Вопросы к теме 11

- •Вопросы к теме 12

- •Вопросы к теме 18

- •Вопросы к теме 19

- •Вопросы к теме 21

- •Вопросы к теме 22

- •Вопросы к теме 23

- •Вопросы к теме 24

- •Вопросы к теме 25

- •Вопросы к теме 26

- •Вопросы к теме 27

Тема 3 Санитарная характеристика объекта проектирования

Цель: привитие навыков санитарно-экологического анализа состояния объекта.

Занятие 1 Факторы, влияющие на изменение окружающей городской среды

Санитарно-экологическая характеристика объекта проектирования

Объектом реконструкции может быть часть микрорайона, для которой составлен проект реконструкции зеленых насаждений (IV курс), или тот, который взят для дипломного проектирования.

Необходимо привести адрес, дать ситуационную схему расположения объекта, указать, в какой части, районе города он находится, чем окружен.

Далее указываются основные источники загрязнения окружающей среды: промышленные объекты и установки, аэропорты, аэродромы, железные дороги, скоростные дороги, телецентры, радиостанции, электростанции, ЛЭП, а также дискомфортные природно-климатические условия (радиационно-тепловые, снегозаносы, пылевые бури, ветер и т.п.).

Для охраны и улучшения городской среды должны учитываться и такие факторы как:

характеристика естественного ландшафта (рельеф местности, естественное дренирование территории, почва, растительность, животный мир);

загрязненность поверхностных вод (рек, водоемов, водотоков, луж, ручьев), почвы и растительности;

организация сбора, очистки и сброса (стока) поверхностных вод;

загрязненность воздуха в приземном слое;

характеристики основных источников шума и вибрации (воздушный транспорт, железная дорога, улично-дорожная сеть, промышленность, бытовой шум);

основные источники электромагнитного фона (телецентры, радиолокаторы, радиостанции, промышленные установки, электростанции, ЛЭП, электрифицированные транспортные линии);

организация очистки территории от твердых отбросов и отходов;

заболеваемость населения в целом и по возрастным группам.

Задание: дать характеристику санитарно-экологического состояния выбранного объекта ландшафтной архитектуры с учетом всех перечисленных факторов.

Занятие 2 Экскурсия на объект ландшафтной архитектуры (фасад СибГТУ) с целью наглядного закрепления навыков составления санитарно-экологической характеристики объекта проектирования.

Тема 4 Разбивочный, посадочный чертежи

Цель: ознакомление студентов перечнем необходимых чертежей для проектирования и правилами их оформления.

Занятие 1 Дендроплан, разбивочный и посадочный чертежи

Дендроплан – чертеж в М 1 : 500, на котором указаны размещение и ассортимент сохраняемой и проектируемой древесно-кустарниковой растительности в сочетании с открытыми участками газонов, площадок, дорожек, водоемов, а также построение пейзажей и видов. Здесь же приводятся условные обозначения, ориентация по сторонам света и таблица ассортимента деревьев , кустарников, травянистой растительности. Цветники в общем виде изображают на чертеже генерального плана, их детальную проработку – в рабочих чертежах.

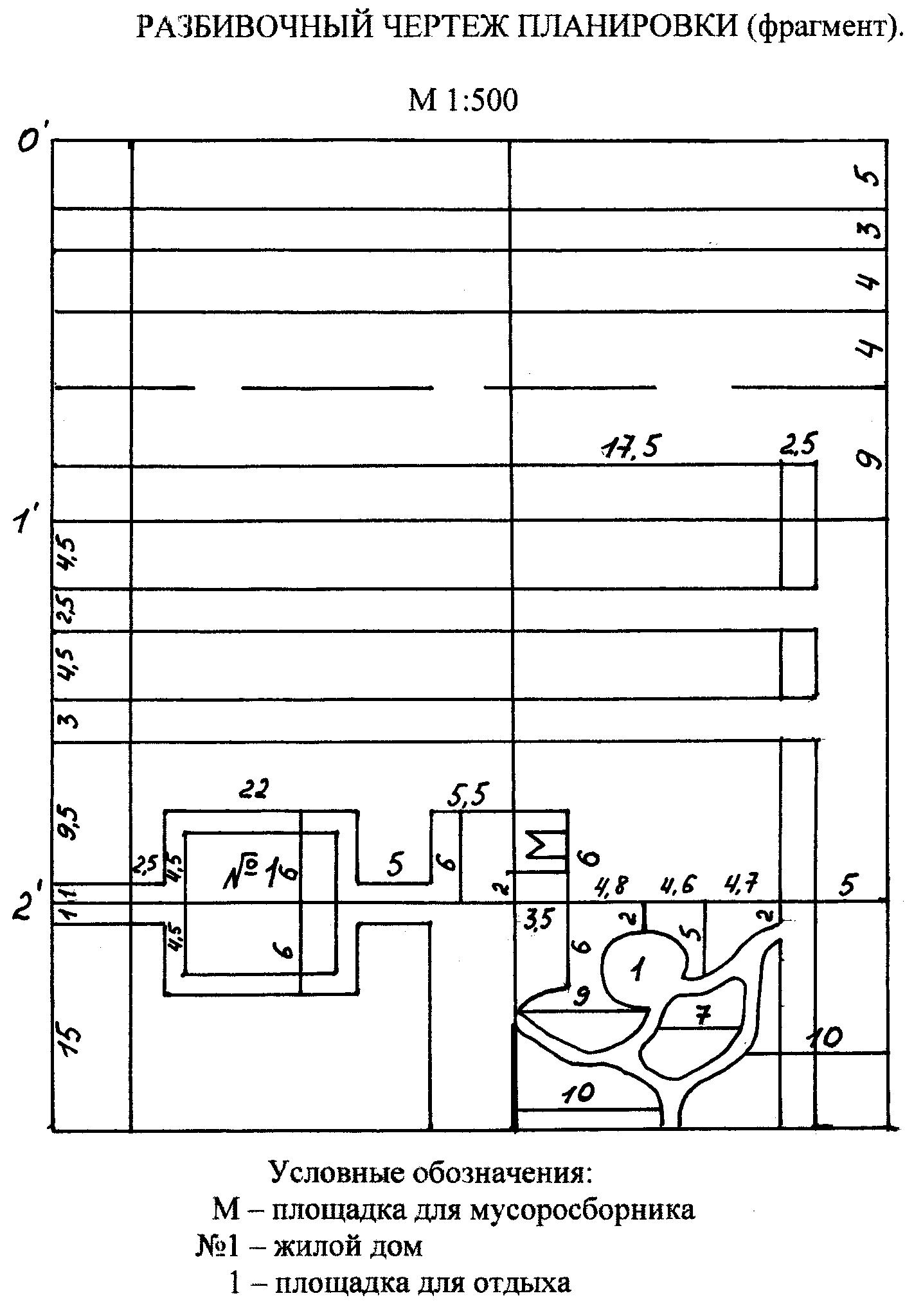

Разбивочный чертеж планировки

Перенесение проекта на местность осуществляется с разбивочных чертежей планировки и озеленения в масштабе 1:500, 1:250.

Основные методы составления рабочих чертежей: метод ординат, метод квадратов, метод геодезических ходов.

Метод ординат применяется для небольших объектов, находящихся внутри застройки (скверов, бульваров, микрорайонов, территорий ограниченного пользования).

С дендроплана на кальку снимают (тушью, черной пастой) копию без зеленых насаждений, только с планировочными элементами (зданиями, дорожками, водными устройствами).

На чертеже разрабатывается опорная сеть, состоящая из базисных линий между какими-либо существующими элементами: углами зданий, одиночными крупными деревьями, столбами, опорами осветительной сети. Базисными линиями могут быть также границы объекта озеленения.

Количество базисных линий зависит от сложности планировки, величины объекта и должно быть невелико.

К базисным линиям с помощью перпендикуляров (ординат) длиной не более 30-40 м привязывают (т.е. проставляют расстояние на ординате) оси или границы аллей, дорог, центры радиусов поворотов, закруглений, углы площадок и проектируемых сооружений.

Извилистые контуры дорожек, цветников привязывают путем построения дополнительных перпендикуляров через каждые 5-10 м в зависимости от крутизны радиуса закругления.

Обязательно должны быть нанесены все размеры: привязочных линий, отрезков дорожек (до привязки и между привязочными перпендикулярами), радиусов закруглений, сторон площадок, ширины дорог, улиц, тротуаров, дорожек (с точностью до десятых долей метра).

Разновидностью способа ординат является метод квадратов, применяемый для разбивки дорожек, цветников, площадок сложной конфигурации, а также для крупных объектов с плоским рельефом без зеленых насаждений.

Метод квадратов состоит в том, что на платине (копии) участка строится сетка квадратов со сторонами 5,10,20,50,100 м. Горизонтальные и вертикальные линии нумеруют: 1,2,3…(1,2,3…).

Стороны квадратов служат базисными линиями, к которым привязывают проектные точки на осях и границах дорожек, пересечениях осей, углах площадок; изгибах, поворотах улиц, дорог, тропинок.

Допустимо совместное применение обоих способов на одном чертеже.

Метод геодезических (теодолитных) ходов применяется на крупных по площади объектах с зелеными насаждениями. На рабочих чертежах теодолитные ходы служат базисными линиями, к которым ведется привязка планировочных элементов.

К разбивочному чертежу прилагается: баланс территорий, экспликация, условные обозначения.

Рисунок 3 – Разбивочный чертеж