- •1. Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии

- •2. Характерные особенности электроустановок предприятий.

- •4. Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Обоснование решений при проектировании, расширении, реконструкции электроустановок.

- •5 Графики электрических нагрузок. Вероятностная модель случайного графика нагрузок. Построение годовых графиков нагрузок.

- •6 Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 в. Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 в.

- •7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.

- •11 Особенности защитных и рабочих заземлений в электроустановках. Режимы нейтрали электрических сетей различного класса напряжения.

- •12. Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Особенности конструктивного выполнения электрических сетей предприятия при напряжении выше 1000 в.

- •15. Обоснование целесообразности ввода генерирующей мощности из условия полного электроснабжения потребителей в нормальном и ремонтном режимах.

- •16 Обоснование схем присоединения к электроэнергосистеме. Основные ограничения для систем электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах

- •20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.

- •1 Основные виды отказов в системах электроснабжения и их отличительные признаки.

- •2. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов.

- •3. Законы распределения, используемые в теории надежности. Оценка основных показателей надежности в период нормальной эксплуатации.

- •4. Показатели надежности восстанавливаемых элементов.

- •5. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении невосстанавливаемых элементов

- •7. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении восстанавливаемых элементов

- •2. Оценка динамической устойчивости системы электроснабжения методом площадей.

- •3. Статическая устойчивость узла нагрузки. Статическая устойчивость синхронных и асинхронных двигателей в узлах нагрузки.

- •4 Устойчивость при самозапуске двигателей нагрузки

- •5 Средства повышения динамической устойчивости системы электроснабжения

- •1 Автоматика включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы автоматического включения, микропроцессорные автоматические синхронизаторы

- •3. Микропроцессорная автоматизированная система управления частотой и активной мощности электроэнергетических систем.

- •4. Автоматические устройства повторного включения. Микропроцессорный комплект апв.

- •6. Микропроцессорная автоматика прекращения асинхронного режима.

- •8.Автоматизация диспетчерского управления электроэнергетическими системами.

- •10. Микропроцессорная автоматизированная система управления тепловыми электростанциями

- •1 Законодательство Российской Федерации по энергосбережению

- •3. Экономия электроэнергии за счет внедрения прогрессивных источников света и светильников.

- •4 Энергосбережение в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Требования по расчету за энергоресурсы по приборам учета.

- •6 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- •8 Государственная информационная система по энергоэффективности.

- •9. Альтернативные возобновляемые источники энергии.

- •1 Краткая характеристика основных показателей качества электрической энергии согласно гост 13109-97.

- •3. Основные электроприемники, являющиеся источниками электромагнитных помех и влияющие на качество электрической энергии.

- •4 Требования к средствам измерения показателей качества электрической энергии.

- •5. Основные задачи и виды контроля кэ.

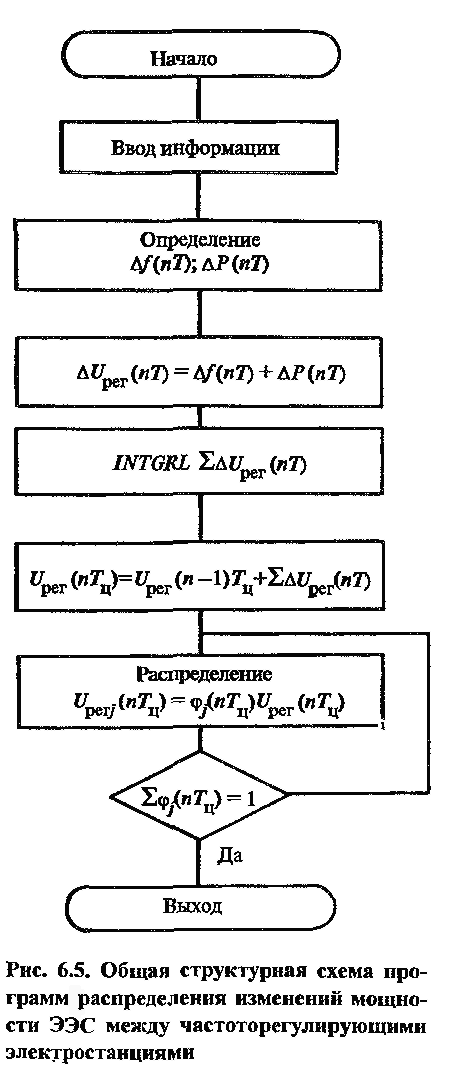

3. Микропроцессорная автоматизированная система управления частотой и активной мощности электроэнергетических систем.

В цифровой, как и в аналоговой АРЧМ, регулирующее воздействие на j-ю электростанцию формируется по интегральному соотношению

(1)

(1)

где ∆f, ∆Р — отклонения частоты и перетока мощности от номинального и предписанного значений соответственно; Kfj, Kpj- — коэффициенты долевого участия j-й электростанции в покрытии изменений мощности, необходимых для восстановления частоты и допустимых по условию статической устойчивости перетока мощности.

В разработанной ЦАРЧМ регулирование осуществляется дискретно во времени с циклом Тц= 1 с. Интегрирование согласно (1) естественно заменяется последовательным суммированием. При этом выполняется два вида расчетов: приращений ∆f(T), ∆Р(Т) за интервал Т дискретизации и накопленных сумм за цикл Tц регулирования. Рассчитанное воздействие Uрег(nTц) за n-й цикл распределяется между регулирующими электростанциями. В целом ЦАРЧМ функционирует по алгоритму, структурная схема которого в упрощенном виде представлена на рис. 6.5.

Основной алгоритм дополняется вспомогательными операциями, учитывающими:

возможности замены коэффициентов долевого участия функцией φj(nT) времени или режимных параметров;

ограничения по скорости изменений мощности и регулировочным диапазоном электростанций;

равенство сумм коэффициентов или значений соответствующих функций φj(nT), определяющих участие электростанции в регулировании, единице;

возможность ручной коррекции диспетчером регулирующих воздействий на электростанции и др.

4. Автоматические устройства повторного включения. Микропроцессорный комплект апв.

В системах электроснабжения устройство АВР контролирует положение выключателя рабочего источника питания и при его аварийном отключении включает резервный источник питания, а устройство АПВ действует на включение выключателя, например, линии электропередачи после отключения ее релейной защитой. При этом в отличие от релейной защиты, для которой воздействующая величина имеет обычно характер непрерывного сигнала, на вход УАВР и УАПВ подаются дискретные сигналы, несущие информацию о положении контролируемого выключателя. Поэтому в устройствах АВР и АПВ отсутствуют измерительные органы. Положение выключателя фиксируется его вспомогательными контактами, замкнутыми при одном положении выключателя и разомкнутыми при другом. В первом случае их сопротивление близко к нулю, а во втором — очень велико. Это сопротивление и является входным дискретным сигналом УАВР и УАПВ.

Микропроцессорное устройство защиты «Орион-РТЗ» (в дальнейшем – устройство), предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений напряжением 6–10 кВ, но может применяться и для других классов напряжения.

Устройство предназначено для работы на подстанциях с переменным оперативным током и может непосредственно работать с выключателями, катушки отключения которых включены «по схеме дешунтирования».

Устройство обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:

– выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных

ПУЭ и ПТЭ;

– задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.) с помощью компьютера через канал связи;

– ввод и хранение уставок защит и автоматики;

– контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;

– передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии свя-

зи;

– непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагно

стику) в течение всего времени работы;

– блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключе

ния ложных срабатываний;

– получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

– управление аварийным отключением выключателя по схеме «дешунтирования» с помощью симисторов;

– гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

– высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов отно

сительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях КРУ.

Функции автоматики, выполняемые устройством:

– операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой от многократных включений выключателя;

– одно- или двукратное АПВ;

– формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защи-

ты шин;

– отключение и включение выключателя по внешним сигналам АЧР и ЧАПВ.

5. Микропроцессорная автоматика предотвращения нарушения устойчивости Наиболее сложная общесистемная иерархически построенная автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) эффективно выполняет функции на основе циклически (через несколько десятков секунд) производимых универсальными мини- и микроЭВМ расчетов динамической и статической устойчивости для всех фиксируемых возмущающих воздействий с учетом их тяжести и параметров электрических режимов работы электроэнергетических систем (исходного нормального и послеаварийного) и протекания электромеханического переходного процесса. На основе расчетов определяется набор и интенсивности противоаварийных управляющих воздействий – автоматическое дозирование воздействий (АДВ) и их запоминание (АЗД) до окончания следующего цикла расчетов.

Применение цифровых ЭВМ для автоматического дозирования противоаварийных управляющих воздействий обеспечивает необходимое соответствие их интенсивности возмущающим воздействиям и позволяет взаимную координацию между устройствами АДВ иерархических комплексов АПНУ электроэнергетических систем, их объединений и ЕЭС в целом.

Дозированные противоаварийные управляющие воздействия вырабатываются в общем случае на основе полиномиальных алгоритмов и в соответствии с разработанными методами определения возможных областей устойчивости в координатах режимных параметров и коэффициентов настройки автоматических регуляторов, их анализа по критериям устойчивости. Производится проверка сохранения устойчивости при реализации выработанных воздействий. Выбор из возможных вариантов наборов и интенсивности управляющих воздействий производится итеративно с последовательным их перебором.

Программа вывода принятого варианта дозированных управляющих воздействий и передачи их в устройства АЗД запускается после каждого из циклов расчетов.