- •1. Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии

- •2. Характерные особенности электроустановок предприятий.

- •4. Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Обоснование решений при проектировании, расширении, реконструкции электроустановок.

- •5 Графики электрических нагрузок. Вероятностная модель случайного графика нагрузок. Построение годовых графиков нагрузок.

- •6 Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 в. Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 в.

- •7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.

- •11 Особенности защитных и рабочих заземлений в электроустановках. Режимы нейтрали электрических сетей различного класса напряжения.

- •12. Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Особенности конструктивного выполнения электрических сетей предприятия при напряжении выше 1000 в.

- •15. Обоснование целесообразности ввода генерирующей мощности из условия полного электроснабжения потребителей в нормальном и ремонтном режимах.

- •16 Обоснование схем присоединения к электроэнергосистеме. Основные ограничения для систем электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах

- •20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.

- •1 Основные виды отказов в системах электроснабжения и их отличительные признаки.

- •2. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов.

- •3. Законы распределения, используемые в теории надежности. Оценка основных показателей надежности в период нормальной эксплуатации.

- •4. Показатели надежности восстанавливаемых элементов.

- •5. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении невосстанавливаемых элементов

- •7. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении восстанавливаемых элементов

- •2. Оценка динамической устойчивости системы электроснабжения методом площадей.

- •3. Статическая устойчивость узла нагрузки. Статическая устойчивость синхронных и асинхронных двигателей в узлах нагрузки.

- •4 Устойчивость при самозапуске двигателей нагрузки

- •5 Средства повышения динамической устойчивости системы электроснабжения

- •1 Автоматика включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы автоматического включения, микропроцессорные автоматические синхронизаторы

- •3. Микропроцессорная автоматизированная система управления частотой и активной мощности электроэнергетических систем.

- •4. Автоматические устройства повторного включения. Микропроцессорный комплект апв.

- •6. Микропроцессорная автоматика прекращения асинхронного режима.

- •8.Автоматизация диспетчерского управления электроэнергетическими системами.

- •10. Микропроцессорная автоматизированная система управления тепловыми электростанциями

- •1 Законодательство Российской Федерации по энергосбережению

- •3. Экономия электроэнергии за счет внедрения прогрессивных источников света и светильников.

- •4 Энергосбережение в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Требования по расчету за энергоресурсы по приборам учета.

- •6 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- •8 Государственная информационная система по энергоэффективности.

- •9. Альтернативные возобновляемые источники энергии.

- •1 Краткая характеристика основных показателей качества электрической энергии согласно гост 13109-97.

- •3. Основные электроприемники, являющиеся источниками электромагнитных помех и влияющие на качество электрической энергии.

- •4 Требования к средствам измерения показателей качества электрической энергии.

- •5. Основные задачи и виды контроля кэ.

2. Оценка динамической устойчивости системы электроснабжения методом площадей.

При выполнении

приближённого расчёта по формуле

строятся угловые характеристики мощности

при Е'=const.

Генератор вводится в схему замещения

своим переходным сопротивлением X'd.

Взаимное сопротивление

![]() определяется с учётом сопротивления

аварийного шунта Х(n),

зависящего от вида КЗ.

определяется с учётом сопротивления

аварийного шунта Х(n),

зависящего от вида КЗ.

Нормальный режим.

![]()

![]()

аварийный

![]()

![]()

Проведя те же преобразования, что и первом аварийном режиме, получим суммарное сопротивление Хш2.

![]()

![]()

Послеаварийный режим.

![]()

![]()

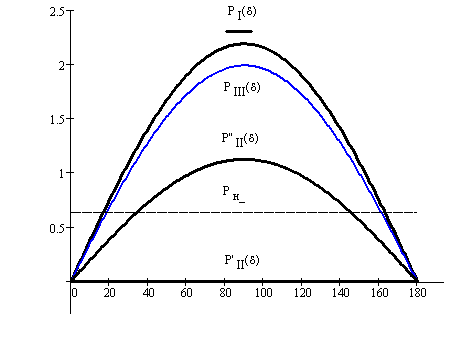

По результатам

вычислений строим характеристики

нормального PI,

первого P`II

и второго аварийного P``II

и послеаварийного PIII

режимов. Исходя из равенства площадок,

характеризующих избыточные кинетические

энергии ускорения и торможения, определим

предельный угол отключения КЗ пр.откл

По результатам

вычислений строим характеристики

нормального PI,

первого P`II

и второго аварийного P``II

и послеаварийного PIII

режимов. Исходя из равенства площадок,

характеризующих избыточные кинетические

энергии ускорения и торможения, определим

предельный угол отключения КЗ пр.откл

![]() . По отношению

площадки возможного торможения к

площадке фактического ускорения

оценивается запас динамической

устойчивости:

. По отношению

площадки возможного торможения к

площадке фактического ускорения

оценивается запас динамической

устойчивости:

.

.

3. Статическая устойчивость узла нагрузки. Статическая устойчивость синхронных и асинхронных двигателей в узлах нагрузки.

Статическая устойчивость узла электрической нагрузки - способность возвращаться к исходному установившемуся режиму после малых неограниченных по времени возмущений. Под малым возмущением понимается такое, при котором изменения параметров несоизмеримо малы по сравнению со значениями этих параметров.

Стат. уст. асинхрон. двиг.

Для асинхронных двигателей (или их эквивалента) основным условием нарушения устойчивости является граничное равенство

d(M-Mмх)/ds=0

При Mмх = const и непосредственном подключении двигателей к шинам узла нагрузки критические параметры, соответствующие предельному режиму его статической устойчивости, определяются выражениями

Sкр=r2/(xs+xэк); Pmax=Uc2/(2(xs+xэк))

Стат. уст. синхрон. двиг.

Статическая устойчивость синхронных двигателей, подключенных к узлу нагрузки с неизменными значениями напряжения и частоты, нарушается при граничном условии

d(M-MMX)/dδ=0

4 Устойчивость при самозапуске двигателей нагрузки

Самозапуск проходит тем тяжелее, чем больше электроснабжение. Если к моменту восстановления питающего напряжения двигатели нагрузки успевают остановиться, условия самозапуска оказываются самыми трудными: они соответствуют одновременному пуску всех двигателей. В этом случае на питающих шинах узла нагрузки (рисунок 33) устанавливается напряжение

![]() (60)

(60)

где U0 - напряжение системы (ШБМ);

хΣН - результирующее сопротивление заторможенных элементов нагрузки.

![]() ,

где хс

- сопротивление связи питающих шин

нагрузки с системой.

,

где хс

- сопротивление связи питающих шин

нагрузки с системой.

Рисунок

33 – узел нагрузки

Рисунок

33 – узел нагрузки

Токи отдельных

двигателей (как асинхронных, так и

синхронных) можно найти согласно ![]() (61)

(61)

где хm - реактивное сопротивление «m»-го двигателя.

Пусковые моменты двигателей определятся по формуле

![]() (62)

(62)

где Rm - активное сопротивление заторможенного ротора «m»-го двигателя.

Если пусковые моменты всех двигателей оказываются меньшими, чем моменты сопротивления их рабочих механизмов, то одновременный самозапуск невозможен и двигатели нужно вводить в работу поочередно. Если же для отдельных двигателей Мmп>М0, то они развернутся. Тогда нужно рассчитать параметры их установившегося после разгона режима и, повторив расчет напряжения на питающих шинах в этом новом режиме, найти новые значения токов машин и возможность самозапуска очередных двигателей. И так далее.

Расчет усложняется, если в течение периода потери питающего напряжения двигатели успевают затормозиться лишь частично. Тогда нужно рассчитать их скорости к моменту восстановления напряжения, на их основе определить текущие значения параметров двигателей, по которым рассчитать напряжение на питающих шинах и токи двигателей в этот начальный момент времени. Затем определяются мощности на валах двигателей, их превышения над моментами сопротивлений рабочих механизмов. Методом последовательных интервалов определяют приращения скоростей двигателей на первом интервале времени, после чего находят скорости в конце первого (начале второго) интервала времени, соответствующие им новые значения параметров двигателей и т. д. Такие расчеты производят, как правило, на ЭВМ.