- •Экономическая теория

- •1 . Экономические ресурсы, эффективность их использования.

- •2. Рыночные структуры, их классификация, количественные характеристики.

- •Конкуренция: понятие, условие, формы и методы

- •4. Монополия. Максимизация прибыли монополистами. Принципы монополистического ценообразования

- •1.5. Издержки и эффективность монополий

- •5.Антимонопольное законодательство и государственное регулирование монополий.

- •6. Особенности современного макроэкономического развития

- •7. Экономический цикл: понятие и фазы развития

- •8.Теоретические концепции регулирования национальной экономики: классическая и кейнсианская. Основные инструменты государственного регулирования экономики.

- •9. Закон предложения: кривые предложения, неценовые факторы изменения предложения, эластичность предложения.

- •10. Закон спроса: кривая спроса, величина спроса, факторы изменения спроса, эластичность спроса.

- •11. Деньги, денежное обращение и денежная политика

- •12. Национальный доход и валовой внутренний продукт, производство, распределение и потребление валового внутреннего продукта.

- •13. Экономические блага и их классификация. Полезность благ. Полные и частичные блага

- •14. Государственный бюджет. Дефицит и профицит. Бюджетная политика государства.

- •15. Инфляция и безработица. Проблемы занятости на современном этапе экономического развития

- •16. Сущность и функции налогов в условиях рыночной экономики; основные принципы налогообложения.

- •17. Основные виды налогов; классификация налогов по территориальному признаку, по механизму взимания, по отношению к бюджетам разного уровня.

- •18. Кредитный рынок и кредитная система

- •19. Валютный рынок: спрос, предложение, равновесие

- •20. Международное разделение труда и предпосылки развития внешней торговли. Формирование мировых рынков.

- •Менеджмент

- •Сущность, объект, предмет и принципы менеджмента.

- •Сущность и классификация функций менеджмента

- •Развитие науки управления: классическая и научная школы управления. Процессный, системный и ситуационный подходы в управлении.

- •Становление и развитие менеджмента в России.

- •А. Организация и ее среда. Миссия и цель организации. Формирование целей функционирования организации.

- •Разработка структуры организации. Типы организационных структур. Централизованные и децентрализованные структуры.

- •Бюрократические структуры: функциональные, дивизиональные

- •Адаптивные структуры: проектные и матричные, организационные. Делегирование полномочий.

- •28. Контроль как процесс установления отклонения от предусмотренных величин и действий людей в хозяйственной деятельности. Субъекты и объекты контроля. Механизм контроля и принципы его осуществления

- •29. Методы управления: экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические

- •30.Типология власти, концепции лидерства. Менеджер как лидер

- •Концепции лидерства

- •Менеджер как лидер

- •Организаторские способности

- •Психологическая компетентность

- •Политическая культура

- •2. Авторитет менеджера

- •3. Власть менеджера

- •Источники власти

- •Виды власти

- •Методы влияния

- •31.Функции государственных и региональных структур управления Функции государственного управления

- •32. Конфликты. Виды конфликтов и технология их разрешения

- •33.Сравнительная оценка теорий эффективного лидерства Определение понятия «лидерство»

- •Теории лидерства

- •1 Теория черт и харизматическая концепция лидерства

- •2. Бихевиористические теории лидерства (поведенческие и психологические концепции)

- •3 Личностно-ситуационные теории лидерства

- •4 Функциональные, синтетические и иные теории лидерства

- •36. Культура организации, её содержание. Модели организационной культуры. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности фирмы.

- •Экономика строительства

- •36. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, среда функционирования предприятия, внешняя и внутренняя

- •37. Значение строительства. Особенности строительной продукции. Технико-экономические особенности строительства.

- •1. Путем проведения торгов:

- •39. Жизненный цикл строительного объекта. Инвестиционный цикл строительного объекта. Предынвестиционный этап строительства.

- •40. Подготовительный этап строительства. Работы, выполняемые на этапе проектирования.

- •41.Этап строительства объекта. Этап эксплуатации строительного объекта, начальная эксплуатация. Этап ликвидации строительного объекта.

- •42. Способы ведения смр.

- •44. Особенности их применения. Достоинства и сложности ресурсного и ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства.

- •45. Достоинства и недостатки базисно-индексного метода определения стоимости строительства.

- •46. Достоинства и недостатки метода определения стоимости строительства на основе усн или банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

- •47. Договора подряда. Функции инвестора, застройщика, заказчика, подрядчика.

- •48. Роль и функция сметы. Сметная документация.

- •49. Локальные сметы. Назначение и порядок составления

- •50. Объектные сметы. Назначение и порядок составления.

- •51. Сводный сметный расчет. Назначение и порядок составления.

- •52. Сметная прибыль. Понятие. Порядок расчета.

- •53. Основные фонды строительных организаций: виды, структура, показатели оценки и использования. Виды оценки основных фондов. Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость.

- •54. Амортизация основных фондов, порядок ее определения. Физический и моральный износ оф. Показатели эффективного использования основных фондов.

- •55. Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств, показатели использования. Источники образования оборотных средств. Классификация оборотных активов по степени ликвидности.

- •56. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. Типы и виды маркетинга.

- •57. Организация производства: производственный процесс и принципы его организации, типы, формы, и методы организации производства; производственная структура предприятия

- •58. Организация заработной платы на современных предприятиях: понятие, элементы, проблемы. Формы оплаты труда в строительстве. Система оплаты труда, ее основные элементы.

- •60.Группировка затрат по статьям калькуляции себестоимости смр. Назначение и особенности калькулирования себестоимости.

- •61.Группировка затрат по экономическим элементам на производство смр. Назначение и особенности составления сметы затрат по экономическим элементам.

- •62.Основные направления снижения себестоимости. Накладные расходы. Понятие. Порядок расчета.

- •63. Управление качеством продукции. Сертификация. Проблемы управления качеством на современном этапе

- •64. Ценообразование на предприятии. Ценовая политика и стратегии. Основы ценообразования в строительстве. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.

- •65. Договорная цена. Порядок установления и согласования.

- •67. Понятие рентабельности предприятия. Система показателей рентабельности, экономическое содержание. Рентабельность в строительстве. Показатели рентабельности.

- •68. Хозяйственные связи предприятий в условиях рынка. Система товародвижения, виды посредников. Лизинговые операции в практике работы предприятий.

- •69. Логистика. Задачи и функции логистики. Логистика запасов. Распределительная, закупочная, транспортная логистика: характеристика основных понятий, эффективности

- •Экономическая оценка инвестиций

- •Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность: характеристика, субъекты и объекты.

- •По объектам вложения капитала:

- •2) По срокам вложений:

- •3) По стратегическим целям:

- •По роли инвестиций для предприятия-инвестора:

- •По отношению к предприятию-инвестору:

- •По формам собственности инвестируемого капитала:

- •9.По региональной направленности инвестируемого капитала:

- •71.Состав и структура капитальных вложений. Источники финансирования капитального строительства на макро- и микроуровне. Минимальные приведенные затраты, их экономический смысл.

- •Динамические методы оценки инвестиционных проектов.

- •73. Понятие риска и неопределенности. Классификация инвестиционных рисков. Методы оценки рисков в системе инвестиционного проектирования.

- •74. Инвестиционная политика Астраханской области до 2020 г.

- •75. Формы государственной поддержки инвестиционных проектов в Астраханской области.

- •76. Статусы инвестиционных проектов, присваиваемые для оказания государственной поддержки в Астраханской области.

- •Планирование на предприятии

- •77.Планирование на предприятии: сущность, виды и формы. Структура системы планирования на предприятии.

- •78. Бизнес-планирование в деятельности предприятий. Основные задачи. Структура бизнес-плана.

- •79. Сущность и содержание прогнозирования, методы прогнозирования.

- •80. Планирование производства работ. Календарное и сетевое планирование. Оптимизация сроков строительства и сроков выполнения работ.

- •Бухгалтерский учет

- •81. Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве

- •82. Организация бухгалтерского учета затрат на строительные работы у подрядчика

- •83. Учет расчетов, реализации и финансовых результатов от строительной деятельности у подрядчика.

7. Экономический цикл: понятие и фазы развития

Экономический цикл — это движение экономики от одного макроэкономического равновесия к другому в масштабах национальной экономики. По Марксу, экономический цикл — это движение экономики от одного кризиса к другому, является способом самоуправления экономикой. Если теория экономического роста исследует факторы и условия роста в долговременном периоде, то теория цикла — причины колебаний экономической активности во времени.

Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста относится к теориям экономической динамики, которая объясняет движение народного хозяйства. Если теория роста исследует факторы и условия роста как долговременной тенденции, то теория цикла — причины колебаний экономической активности во времени.

Направление и степень изменения совокупности показателей, характеризующих равновесное развитие экономики, образуют экономическую конъюнктуру.

Природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и малоизученных проблем. Исследователей, занимающихся изучением конъюнктурной динамики, условно можно разделить на тех, кто не признает существования периодически повторяющихся циклов в общественной жизни, и на тех, кто стоит на детерминистских позициях и утверждает, что экономические циклы проявляются с регулярностью приливов и отливов.

Представители первого направления, к которым принадлежат наиболее авторитетные ученые современной западной неоклассической школы, считают, что циклы являются следствием случайных воздействий (импульсов или шоков) на экономическую систему, что и вызывает циклическую модель отклика, т. е. цикличность есть результат воздействия на экономику серии независимых импульсов. Основы этого подхода были заложены в 1927 г. советским экономистом Евгением Слуцким. Однако лишь через 30 лет данное направление получило широкое признание на Западе.

Представители второго направления склонны рассматривать цикл как своеобразную первооснову, элементарный неделимый «атом» реального мира. Цикл — это особое, универсальное и абсолютное образование материального мира. Структуру цикла образуют два противоположных материальных объекта, которые находятся в нем в процессе взаимодействия.

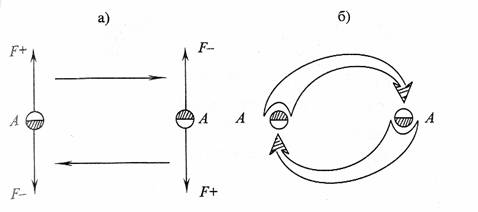

Допустим, в мире существует только два объекта, которые находятся во взаимодействии. Силы действия (Р+) и противодействия (Р-) сосредоточены на этих объектах, но направлены противоположно (рис. 1а).

Рис. 1. Принципиальная структура цикла взаимодействия

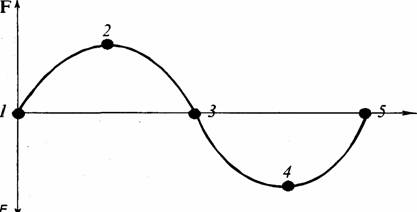

В этой структуре цикла взаимодействия объект А переходит в свою противоположность, а затем возвращается к себе (рис. 1, б). Сумма сил действия (Р+) и противодействия (Р-) по абсолютной величине составляет меру взаимодействия. Если во взаимодействии будет увеличиваться сила действия, то для того, чтобы не изменилась мера, сила противодействия будет уменьшаться (не исчезая совсем). Сначала будет увеличиваться результирующая положительная сила, которая, достигнув максимума, будет уменьшаться ( рис.2).

В точках /, 3, 5 силы действия равны силам противодействия, в точке 2 сила действия максимальна, а сила противодействия минимальна. В точке 4 — наоборот. Точка 5 — возврат объекта А в исходное состояние.

Такова в самом общем виде философская природа всеобщего цикла как первоосновы мира вообще и мира экономики — в частности.

Следует отметить, что идея цикличности как первоосновы мира витала в мировой науке со времен Древней Греции и Древнего Китая (особенно в трудах китайских даосов).

Рис. 2. Изменение результирующей силы в цикле взаимодействия

Если философов проблема цикличности интересовала еще тысячелетия назад, то экономисты обратили на нее внимание сравнительно недавно, в начале XIX в. Именно тогда в работах Ж. Сисмонди, К. Родбертуса и Т. Мальтуса появились исследования кризисных и циклических явлений в экономике. Причем проблемами кризиса и цикла занимались, как правило, представители побочных течений

экономической мысли. Экономистами же ортодоксального направления идея цикличности отвергалась как противоречащая закону Сэя, согласно которому спрос всегда равен предложению. Поэтому у старых классиков (А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милля, А. Маршалла) феномен цикла если и рассматривается, то мимоходом, как частное и мимолетное явление. К тому же ни А. Смит, ни Д. Рикардо не были свидетелями экономических циклов.

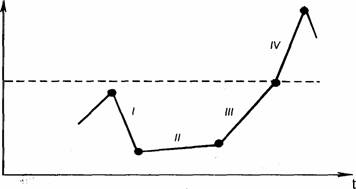

К. Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять этой проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем (рис. 3). На данном рисунке отрезок 1 иллюстрирует фазу кризиса, отрезок //— фазу депрессии, III— фазу оживления и IV— фазу подъема. Следует отметить, что марксистская экономическая наука исследовала практически исключительно данный вид цикла, относясь ко всем остальным с предубеждением как к порождениям враждебной буржуазной политэкономии внп

Рис. 3. Промышленный цикл и его фазы

Экономический цикл проникает всюду, но он в разной степени влияет на отдельные сферы экономики. Обычно от спада больше всего страдают те отрасли промышленности, которые выпускают средства производства и потребительские товары длительного пользования. Особенно уязвимо строительная промышленность.

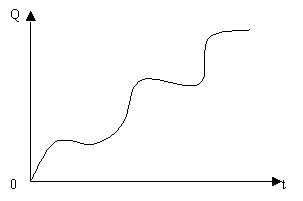

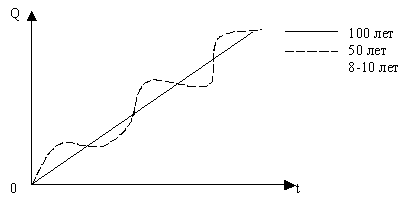

Отрасли промышленности, выпускающие потребительские товары кратковременного пользования, обычно меньше реагируют на цикл. Развитие рыночной экономики происходит волнообразно, или циклично. В разные годы производство может возрастать большими или меньшими темпами, а в ряде случаев (например, сейчас в России) развитие экономики может иметь отрицательный знак, что означает падение производства. Поэтому динамику развития рыночной экономики точнее отражает волнообразная линия (рис. 4), где каждая волна характеризует целый цикл этого развития.

На

графике по горизонтальной оси откладывается

время (t), по вертикали — объем производства

(Q).

На

графике по горизонтальной оси откладывается

время (t), по вертикали — объем производства

(Q).

Рис. 4. График колебательной экономической динамики Если брать более короткие промежутки времени, то динамика развития рыночной экономики с учетом различных периодов (100, 50, 8—10 лет) может быть представлена другим, более точным графиком рис. 5).

Рис. 5. Динамика развития экономики в различные периоды В экономической литературе такой ход развития называется общим термином “экономические флюктуации”. Слово “флюктуация” латинского происхождения, в переводе означает “колебание”.

Таким образом, цикличность — это форма движения национальной экономикой мирового хозяйства в целом, предполагающая смену революционных и эволюционных стадий развития экономики, экономического прогресса.

Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом этой активности до уровня ниже допустимого. Периодическая повторяемость экономических спадов ведет к обнищанию, голоду, страданиям, самоубийствам людей, что не может не беспокоить развитое цивилизованное общество. Поэтому проблема цикличности всегда привлекала внимание ученых-экономистов и сегодня остается одной из центральных проблем

экономической теории.

ФАЗЫ ЦИКЛА

Обратимся к анализу фаз экономического цикла за ряд лет. Экономические циклы (волны) — это периодические колебания деловой активности в обществе.

Цикл представляет собой интервал времени в развитии рыночной экономики, в течение которого происходит увеличение объема производства товаров и услуг, а затем сокращение, спад, депрессия, оживление и, наконец, снова его рост.

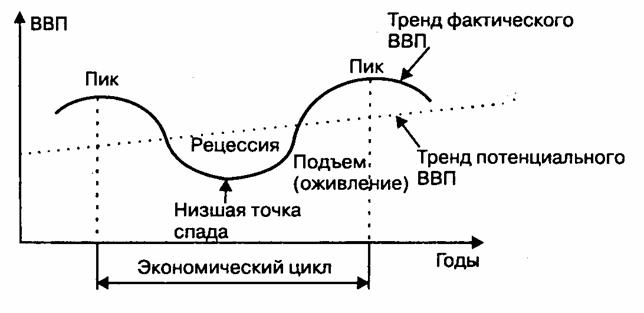

В настоящее время широко используют терминологию, выработанную Национальным бюро экономических исследований США (NВЕК.), согласно которой цикл включает следующие четыре фазы: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение).

Некоторые современные экономисты выделяют только две фазы: рецессию и подъем.

Рис. 6. Модель экономического цикла

На пике наблюдается максимальная занятость, и производство работает на полную мощность. Уровень цен и норма процента достаточно высокие.

Однако рост производства выходит за рамки платежеспособного спроса, и рост деловой активности падает. Тем самым цикл постепенно переходит в фазу спада, или кризиса. Кризис является наиболее яркой фазой экономического цикла.

Кризис — спад производства. Его экономическая функция сводится к насильственному и временному установлению пропорциональности между звеньями экономики (производством и потреблением, производством и обращением). Это главная фаза экономического цикла. В нем заключены основные черты цикла. Без кризиса не было бы цикла. Периодическое повторение кризиса придает рыночной экономике циклический характер.

Различают два вида кризисов: кризис перепроизводства и кризис недопроизводства. Для рыночной экономики наиболее характерен кризис перепроизводства. Он проявляется в следующем: из-за перепроизводства товары не находят сбыта, растут запасы нереализованной продукции, наблюдается массовое банкротство промышленных и торговых фирм. Растет спрос на денежный (ссудный) капитал, а предложение его резко сокращается, и повышается норма ссудного процента. Банки прекращают выдачу вкладов, они терпят крах, падает курс акций и других ценных бумаг.

Растет безработица. Экономическая жизнь страны в целом дезорганизуется. Так, первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825 г. Кризис 1847- 1848 гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу был первым мировым промышленным кризисом.

До 50-х годов XX в. во время кризисов происходило всеобщее понижение цен, связанное с падением платежеспособного спроса, а также рост безработицы. В настоящее время монополистический сектор экономики при поддержке государства не только удерживает цены на прежнем уровне, но и нередко повышает их. Такое падение производства при сохранении инфляции называется стагфляцией.

После второй мировой войны среди промышленных кризисов самым разрушительным был кризис середины 70-х гг. Он носил структурный характер, т. е. выступал в виде энергетического, сырьевого, продовольственного кризисов. Итак, мы можем легко заметить, что экономические кризисы повторяются через определенные промежутки времени.

Кризисы, происходящие в сельском хозяйстве, называют агарными кризисами. Они не являются следствием развития кризиса в промышленности. Аграрные кризисы являются особой формой экономических кризисов. Их особенность проявляется:

· в перепроизводстве или недопроизводстве сельскохозяйственной продукции;

· в разорении мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей (фермеров);

· в концентрации и централизации капитала и производства;

· в продолжительности, т. е. носит затяжной характер. Они растягиваются на десятилетия, в течение которых в промышленности происходит несколько кризисов.

Первый аграрный кризис начался в 1873 г. и длился до середины 90-х гг. (1895г.), поразил Западную Европу, Россию и США. Второй аграрный кризис разразился в США, Канаде, Аргентине и Австралии, а затем перерос в мировой кризис и был преодолен в ходе второй мировой войны.

Третий аграрный кризис начался в 1948 г., а с середины 50-х гг. принял мировой характер, поразил почти все страны мира.

К началу 70-х гг. аграрный кризис перепроизводства сменился в большинстве стран кризисом недопроизводства сельскохозяйственной продукции.

После кризиса наступает фаза депрессии — застоя в экономике. Характеризуется тем, что производство и занятость достигают с самого низкого уровня — «дна экономики». Производство топчется на месте, происходит постепенное рассасывание товаров. Часть товаров уничтожается, а часть реализуется по заниженным ценам. Устаревшее оборудование ликвидируется, тем самым приостанавливается падение цен. (Например, в период экономического кризиса в 1929-1933 гг. в США был уничтожен урожай хлопка на площади до 10 млн. га, в Бразилии сожгли около пяти млн. свиней, ежегодно выбрасывали в море 10 млн. мешков кофе). Сохраняется высокий уровень безработицы. Затем экономика постепенно из состояния депрессии переходит в фазу оживления.

Оживление — это постепенное повышение уровня ссудного процента. Рабочая сила постепенно втягивается в производство, уровень безработицы сокращается, товары рассасываются. Предприниматели увеличивают спрос на новое оборудование, сырье. Решающим фактором перехода от депрессии к оживлению является обновление основного капитала.

Фаза оживления переходит в фазу подъема — быстрого роста производства, торговли, прибыли, курса акции и ценных бумаг, цен и занятости.

Уровень производства превосходит его уровень в докризисном периоде, выходит за рамки платежеспособного спроса, и экономика переходит в состояние пика. Рынок переполняется нереализованными товарами, и начинается новый промышленный цикл.

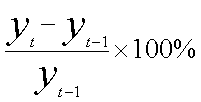

Также отметим, что индикатором фаз цикла выступает показатель темпа экономического роста, который выражается в процентах и рассчитывается по формуле:

,

где

,

где

![]() —

реальный ВВП текущего года,

—

реальный ВВП текущего года,

![]() — реальный

ВВП прошлого года.

— реальный

ВВП прошлого года.

Если

величина индикатора положительна, то

это означает, что экономика находится

в фазе подъема, если она отрицательна

— в фазе спада. Показатель рассчитывается

за 1 год и характеризует темп текущего

экономического развития.![]() Для характеристики экономической

конъюнктуры используется ряд статистических

показателей (ВНП, уровень безработицы,

личные доходы, продукция промышленности

и т. п.). В зависимости от того, как

изменяется значение экономических

параметров в ходе цикла, они делятся на

проциклические, контрциклические и

ациклические. Проциклические

параметры в фазе подъема увеличиваются,

а в фазе спада — уменьшаются (загрузка

производственных мощностей, агрегаты

денежной массы, общий уровень цен,

прибыли корпораций).

Для характеристики экономической

конъюнктуры используется ряд статистических

показателей (ВНП, уровень безработицы,

личные доходы, продукция промышленности

и т. п.). В зависимости от того, как

изменяется значение экономических

параметров в ходе цикла, они делятся на

проциклические, контрциклические и

ациклические. Проциклические

параметры в фазе подъема увеличиваются,

а в фазе спада — уменьшаются (загрузка

производственных мощностей, агрегаты

денежной массы, общий уровень цен,

прибыли корпораций).

Контрциклическими переменными называются показатели, значение которых во время спада увеличивается, а во время подъема — уменьшается (уровень безработицы, число банкротств, запасы готовой продукции). Ациклическими называются параметры, динамика которых не совпадает с фазами экономического цикла (например, объем экспорта).

По классификации Национального бюро экономических исследований США различают три типа экономических параметров — опережающие, запаздывающие и соответствующие. Опережающие достигают максимума или минимума перед приближением пика или низшей точки (это — изменения в запасах, изменение денежной массы и т. п.). Запаздывающие достигают максимума или минимума после пика или низшей точки в численности безработных, удельных расходах на зарплату и т. п.). Совпадающие параметры изменяются в соответствии с изменением экономической активности (ВНП, уровень инфляции, продукция промышленности и т. п.).

В настоящее время статистики и экономисты не способны дать точных прогнозов экономической конъюнктуры, а могут определить лишь общую ее тенденцию. Во- первых, трудно учесть все факторы, особенно в период нестабильности экономики и политических потрясений. Во-вторых, существенное влияние на национальную экономику оказывает международное окружение. В-третьих, даже правильно определив тенденцию, трудно предсказать точные даты прохождения фаз и вовремя изменить экономическую политику. Наконец, действия предпринимателей могут усугубить нежелательные отклонения конъюнктуры.