- •3. Технология производства препрегов

- •5. Этапы проектирования конструкций из км

- •4. Термофлуктуационная теория прочности пм (наполненных и ненаполненных)

- •7 Термомеханическая совместимость компонентов и условия создания монолитных км.

- •8. Оболочки вращения км. Напряженно-деформируемое состояние.

- •10. Методы регулирования свойств вкм.

- •11. Способы оценки и прогнозирование долговечности и работоспособности материала и конструкции из км.

- •12. Технология переработки км на основе реактопластов и термопластов

- •13.Структурообразование высоконаполненных км с дисперсным наполнителем.

- •14.Методы испытаний модельных и натурных образцов и изделий из км.

- •15 Технология производства изделий из пм c волокнистым наполнителем. Требования к компонентам.

- •16. Пространственно армированные структуры. Принципы их формирования.

- •17.Расчет слоистых анизотропных балок. Балки с несимметричным сечением

- •18 Технология производства дисперстнонаполненных пкм

- •19.Дисперсия прочности и модуля упругости волокон, искривление и разориентация волокон – как факторы, определяющие прочность при растяжении вдоль волокон.

- •20. Эффективность методов проектирования конструкций из км

- •21 Основы технологии получения наполненных вспененных материалов

- •22. Демпфирующая способность и вязкость разрушения

- •23 Динамика процесса повреждения конструкций из км в процессе эксплуатации.

- •23. Кластеры в структуре высоконаполненных км их влияние на механизм разрушения.

- •25 Устойчивость слоистых анизотропных систем( стержни, пластины, цилиндрические оболочки) при сжатии.

- •26 Технология формования ручной укладкой

- •27 Факторы, влияющие на прочность при межслоевом сдвиге, растяжении и сжатии под углом к направлению армирования.

- •28 Влияние схемы армирования на механизм разрушения км

- •29 Технология, основные понятия, термины, определения. Технологическая документация.

- •30. Влияние упруго-прочностных характеристик, размера, формы наполнителя и взаимодействия на границе на свойства дукм

- •32. Технологическая совместимость и выбор оптимальных параметров процессов получения композита

- •33. Статическая усталость и ползучесть км

- •34. Длительная прочность и трещиностойкость км

- •35 Технология производства деталей методом экструзии

- •36. Сопротивление разрушению, упруго-прочностные свойства композитов.

- •41. Принципы формирования изделий из км методом намотки.

- •43 Оценка срока службы км

- •44. Технологические особенности процесса наполнения пол-в.

- •45 Проектирование гибридных структур

- •46 Технология соединения изделий и деталей из км

- •47 «Проектирование металлокомпозитов»

- •48 Взаимодействие фронта трещины с твердыми и эластичными частицами в пкм с дисперсными наполнителями

- •49 Классификация сил действующих на элементы конструкции. Их влияние на механизм разрушения.

- •50 « Методы модификации полимерных матриц »

- •53.Технология производства сэндвичевых конструкций

- •54 «Модуль упругости пкм с дисперсным наполнителем»

- •55. Особенности расчета и проектирования конструкции изделий полученные методом намотки

- •56 Радиационно-химическая технология.

- •57.Инициаторы трещин в км с дн.

- •58. Активация поверхности наполнителя (f, частицы). Аппретирование и капсулирование.

- •59. Критерии прочности, применяемые при расчете различных типов конструкций

- •60. Проектирование км спец. Наз.

- •61. Методы оптимального управления при проектировании изделий из км.

- •62. Технология производства листов и пленок.

- •63. Влияние прочности связи на границе раздела на прочность км с дн

- •64. Принципы формирования дкм. Технология их получения.

- •67. Износостойкость и вибропрочность материала в конструкции

- •68. Ударная вязкость пкм с дисперсным наполнителем

- •70 Типовые и групповые технологические процессы.

- •71. Особенности методологии проектирования конструкций и технологических процессов производства изделий из км. Системный подход в проектировании

- •72. Лияние технологических факторов на процесс структурообразования в полимерных связующих

- •73. Сновные положения механики км

- •74. Алгоритм функционирования интегрированной асу изделий из км.

- •75 Методы геометрического моделирования композиционных структур

1.

Композиционные материалы представляют собой гетерофазные системы, полученные из двух и более компонентов с сохранением индивидуальности каждого отдельного компонента. По характеру работы КМ делят на конструкционные и функциональные. Конструкционные – это материалы, отличающиеся высокими механико-прочностными характеристиками и применяемые в различных несущих конструкциях. Функциональные – это материалы, обладающие различными специальными свойствами (теплозащита, теплопроводность, электропроводимость, диэл. свойства и др.). Для функциональных материалов высокие прочностные характеристики не являются обязательным условием.

По материалу матрицы КМ делят на ПКМ, металлокомпозиты, ККМ, УУКМ. ПКМ делят термо- и реактопласты.

По типу наполнителя КМ делят на волокнистые и дисперсно-упрочнённые. В зависимости от наполнителя волокнистые КМ делят на армированные непрерывными и дискретными волокнами. Дисперсно-упрочнённые в зависимости от размера частиц делят на дисперсно-упрочнённые и армированные частицами

2.

(Показатели конструктивной прочности материалов, характеризующие их работу в условиях эксплуатации конкретного изделия.

К этим показателям относятся характеристики долговечности изделий (усталостная прочность, износоустойчивость, коррозионная стойкость) и надежности материала в изделии (вязкость разрушения, энергия, поглощаемая при распространении трещины, живучесть при циклическом нагружении и т. д.).

Количественные характеристики перечисленных свойств определяются при статических и динамических испытаниях образцов с острыми трещинами, аналогичными тем, что имеются в реальных деталях машин и конструкциях в виде надрезов, отверстий, дефектов материала (пор, микропустот, инородных включений и т. n.)

Определяется мех-ми свойствами материала, заключенного в конструкцию с учетом реальных условий нагружения. Сложное понятие включающее в себя оценку работоспособности в реальной конструкции. Критерии оценки: ударная вязкость, вязкость разрушение(определяет работоспособность конструкции с трещиной), усталостная прочность(остаточная прочность образца после того, как он был подвержен многоцикловаму деформированию), ползучесть(изменение размера ПМ под нагрузкой в течении какого-то периода времени, за исключением мгновенной эластической деформации) и длительная прочность.

3. Технология производства препрегов

Препрег - волокнистый наполнитель, пропитанный определенной порцией связующего. Препреги являются полуфабрикатами, которые могут быть использованы в дальнейшем для производства КМ. Применение препрегов позволяет упростить технологические процессы производства КМ. При производстве препрегов используют эпоксидные, фенольные, полиэфирные, полиимидные, термопластичные смолы. Композиции используют в жидком виде горячих расплавов и разбавленных раствором систем. Схема:.1-бабина с лентой, 2- устройство для сшивки,3-направляющие ролики,4-ванна со связующим,5-отжимные ролики,6-сушка,7-намотка на бабину.

Тех. процесс производства препрега заключается в следующем: волокна в виде тканей, лент или жгутов поступает в ванну со связующим. Ванна находится под постоянным подогревом, что способствует ускорению процесса пропитки волокна связующим. Затем пропитанный материал поступает на отжимные ролики, предназначенные для выжимания из волокна лишнего количества связующего. После этого пропитанное волокно подвергается сушке.

На качество пропитки влияют следующие параметры:

1. Время сушки. Если время сушки будет слишком мало, то не произойдёт полное отверждение матрицы, т.е. получится бракованный препрег.

2. Уровень смолы. Уровень смолы в пропиточной ванне должен быть таким, чтобы волокно полностью погружалось в связующее.

3. Равномерность натяжения ленты по ширине. Не должно допускаться прогибания ленты и излишнего её натяжения.

4. Зазор м/у отжимными валками. Этот параметр определяет количество связующего, которое выдавливается из волокна.

5. Скорость протягивания и температура связующего в ванне. Определяют на сколько волокно пропитается связующим.

Перед производством препрега необходимо проконтролировать качество связующего и состояние волокна (наличие различных повреждений, которые могут привести к обрыву при производстве, и загрязнений на поверхности). В процессе производства необходимо контролировать натяжение нити, температуру ванны, скорость движения волокна. Готовый препрег контролируется на качество пропитки.

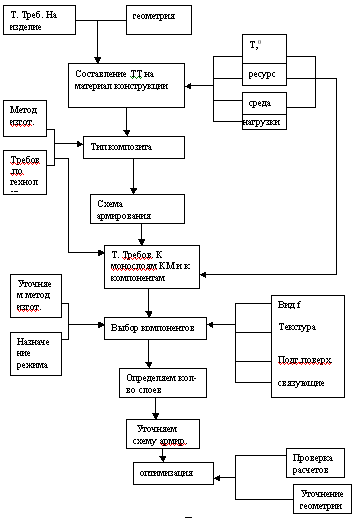

5. Этапы проектирования конструкций из км

1-Определение рациональной структуры материала. 2-Определение вида армирующего наполнителя и его содержание. 3-Определение оптимального выбора технологии, позволяющей получать стабильные характеристики по несущей способности. 4-Решение по конструированию стыков и соединений.5-Решение о ремонтной пригодности и методов ремонта конструкции.

4. Термофлуктуационная теория прочности пм (наполненных и ненаполненных)

Тепловое поведение полимерных материалов является их важнейшей характеристикой, определяющей выбор пластмасс и их эффективное использование. Большинство пластиков отчетливо реагирует на, как принято говорить, температуру. Причина этого заключается в цепном макромолекулярном строении полимеров. Чем подвижнее кинетические фрагменты макромолекул, тем рельефнее их реакция на интенсивность теплового поля. Подвижность же макроцепей и, следовательно, температурная деформируемость и прочность определяются химическим строением, физической организацией полимеров (кристаллические или аморфные), морфологией их надмолекулярной структуры (пачечная, фибриллярная, сферолитная, сетчатая), видом и интенсивностью межмолекулярных связей и, наконец тем, к какому классу полимеров (термопластичным или термореактивным) они относятся.

Если исходить из параметров деформационно-прочностного по ведения, определенных в стандартных условиях, то тепловая реакция полимерных материалов весьма наглядно описывается графическими зависимостями изменения их не абсолютного, а относи тельного значения параметров свойств в функции температуры, то есть φ(σp, σи, Е,а )= φ(Т). Выводы:

1. Чем ниже физико-механические свойства термопласта, тем он чувствительнее к изменениям температуры. Так, среди полиолефинов полипропилен, прочность и жесткость которого позволяет отнести его к конструкционным материалам, при нагреве до 80 °С теряет около 25 % стандартной прочности при изгибе, в то время как полиэтилен высокой плотности уже при 60 ос сохраняет лишь половину исходной прочности сходные соотношения наблюдаются при испытаниях полиолефинов на растяжение и изгиб. Аморфные полимеры в целом демонстрируют меньшую зависимость деформационно-прочностных свойств от температуры. Вместе с тем и в этой группе большая теплостойкость материала определяет соответственно и повышенное со противление тепловому воздействию. Такие пластики как поли карбонат (Пк), полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полисульфон (ПСФ) при Т> 1000 сохраняют более 70 % прочности.

Жесткость полимерных материалов при стандартной температуре не согласуется с их прочностью при нагреве. Это наглядно подтверждается кривыми. При близком значении стандартной твердости всех представленных пластиков материалы на основе полимеров стирола демонстрирует наиболее отчетливую зависимость прочности при растяжении от температуры.

4. Введение рубленного стекловолокна в термопласты (содержание до 30 %) способствует уменьшению теплозависимости свойств, причем не только при нагревании, но и при температурах до—60. И в этом случае свойства полимерного связующего определяют поведение наполненного композита.

5. Температура весьма существенно влияет на жесткость термопластов, характеризуемую их модулем упругости. сравнение кривых, наглядно показывает, что деформируемость кристаллизующихся термопластов (ПЭВП, ПА 12, ПА 66) резко изменяется даже при сравнительно небольшой вариативности температуры в нешироком (—40...+40 ос интервале.

Эту особенность необходимо обязательно учитывать выбирая пластик для изготовления деталей конструкционного назначения, особенно предназначенных для работы в условиях длительных циклических напряжений (ПА66, СФ, ПК).

6. Ударная вязкость термопластов в функции температуры принципиально адекватна поведению модуля упругости, то есть с возрастанием температуры она увеличивается, а с понижением соответственно, падает. Влияние волокнистого наполни теля на ударную вязкость композитов проявляется более отчетливо, причем в положительном направлении. Применительно к а = φ(Т) необходимо учитывать, что на получаемые результаты существенно влияет методика оценки этого параметра. Даже при испытании по методу Шарпи наличие или отсутствие надреза на образце приводит к несовпадающим результатам. Из кривых, приведенных видно, что образцы без надреза имеют существенно меньшую теплозависимость, чем образцы с концентратором напряжений (надрез). Так, кривые а = φ(Т) поли амида П-б6 свидетельствуют о возможности его эксплуатации в расширенном по сравнению с приведенным выше температурном интервале, а именно от —60 до +800

Влияние температуры на термореактивные пластики определяется прежде всего поведением сетчатого связующего. Известно, что в области стеклообразного состояния с повышением температуры деформационно-прочностные свойства медленно понижаются до достижения температуры размягчения, превышение которой сопровождается ускоренным падением свойств. В отдельных случаях в температурном интервале 10—20 градусов значение модуля упругости и разрушающего напряжения уменьшается на два десятичных порядка. Наличие дисперсных наполнителей, оказывающих аддитивное действие на композит, несколько сглаживает эту ступень, а в случае высоконаполненных армированных пластиков переход связующего из твердого, стеклообразного в высокоэластичное состояние происходит еще медленнее.

Анализ данных по тепловой прочности стеклопластиков показывает, что при изгибе резкое падение разрушающих напряжений происходит при температурах, выше температуры размягчения соответствующей эпоксидной смолы. Данные подтверждают

высказанные ранее суждения о структурно-деформационной нечувствительности испытаний на прочность при сжатии.

Большинство реактопластов способны эксплуатироваться в криогенных условиях при температурах до —60 °С, при этом их деформационно-прочностные характеристики, включая и ударную вяз кость, даже несколько возрастают.

Один из наиболее распространенных стеклопластиков, матери ал АГ-4В, получаемый на фенолоформальдегидном связующем, модифицированном поливинилбутиралем, сохраняет высокие значения свойств до температуры 100 °С и не утрачивает их полностью до 300.

Применение кремнийорганических связующих (материал РТП) позволяет расширить температурный диапазон использования этих материалов от —60 до +400 °с.

Введение в состав связующего нитрильного каучука способствует сохранению высоких физико-механических свойств в области низких температур.

Теория термофлуктуационного разрушения-согласно ей разрыв хим. Связей наступает в результате тепловых флуктуаций. Напряжения повышают вероятность термо-флуктуационного разрыва вследствие предварительного растяжения связей.