- •Раздел 1 Введение. Общие понятия измерительной техники

- •1.1. Общие сведения

- •Тема 1.1 Основные виды и методы измерений, их классификация

- •1.1.1 Виды измерений

- •1.1.2 Методы измерений

- •1.1.3 Средства измерений и их классификация

- •1.1.4 Элементарные средства измерений

- •1.1.5 Комплексные средства измерений

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 1.2 Метрологические показатели средств измерений

- •1.2.1 Физические свойства и величины

- •1.2.2 Основные показатели

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 1.3 Погрешности как характеристики средств измерений

- •1.3.1 Общие сведения

- •1.3.2 Классы точности средств измерений

- •1.3.3 Общие сведения об обработке результатов измерений

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 2 Измерение тока, напряжения, мощности

- •Тема 2.1

- •Измерение постоянного тока и напряжения электромеханическими измерительными приборами

- •2.1.1 Электромеханические приборы

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.2 Выпрямительные и термоэлектрические приборы

- •2.2.1 Магнитоэлектрические приборы с преобразователями переменного тока в постоянный

- •2.2.2 Компенсаторы постоянного тока

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.3 Аналоговые электронные вольтметры

- •2.3.1 Общие сведения

- •2.3.2 Техника измерения напряжения

- •2.3.3 Особенности измерения силы тока

- •2.3.4 Определение уровня переменного напряжения (тока)

- •2.3.5 Структурные схемы аналоговых вольтметров

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.4 Цифровые вольтметры

- •2.4.1 Кодоимпульсные цифровые вольтметры

- •2.4.2 Вольтметры с времяимпульсным преобразованием

- •Из последних равенств получим

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.5 Вольтметры импульсного напряжения

- •2.5.1 Измерения импульсных напряжений

- •2.5.2 Измерение шумового напряжения

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.6 Измерители уровня

- •2.6.1 Широкополосные измерители уровня

- •2.6.2 Роль входного сопротивления вольтметра

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.7 Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Измерение мощности в диапазонах низких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 3 Приборы формирования стандартных измерительных сигналов

- •Тема 3.1 Генераторы сигналов низкой частоты

- •3.1.2 Генераторы на биениях

- •3.2.8 Цифровые измерительные генераторы низких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 3.2 Генераторы сигналов высокой частоты

- •3.2.1 Измерительные lc-генераторы

- •3.2.2 Характеристики генераторов сверхвысоких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 3.3 Генераторы импульсных и шумовых сигналов

- •3.3.1 Генераторы импульсных сигналов

- •3.3.2 Генераторы качающейся частоты

- •3.3.3 Генераторы шумовых и шумоподобных сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 4 Исследование формы сигнала

- •Тема 4.1 Универсальные осциллографы

- •4.1.1 Упрощенная структурная схема осциллографа

- •4.1.2 Виды разверток в универсальном осциллографе

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 4.2 Основные способы отсчета напряжения и временных интервалов

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 4.3 Двухканальные и двухлучевые осциллографы

- •4.3.1 Двухканальные осциллографы

- •4.3.2 Двухлучевые осциллографы

- •4.3.3 Запоминающие осциллографы

- •4.3.4 Матричная индикаторная панель

- •4.3.5 Скоростные и стробоскопические осциллографы

- •4.3.6 Цифровые осциллографы

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 5 Измерение параметров сигналов

- •Тема 5.1 Измерение частоты и временных интервалов

- •5.1.1 Общие сведения

- •5.1.2 Цифровой метод измерения частоты

- •5.1.3 Цифровой метод измерения интервалов времени

- •Котрольные вопросы:

- •Тема 5.2 Измерение фазового сдвига

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.2 Осциллографические методы измерения фазового сдвига

- •Б) Метод синусоидальной развертки или метод эллипса

- •5.2.3. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал

- •5.2.4 Цифровые фазометры

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 5.3. Измерение искажений формы сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 5.4 Изменение параметров модулированных сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 6 Измерение характеристик, электромеханических цепей.

- •Тема 6.1. Измерение амплитудно-частотных характеристик

- •6.1.1 Общие сведения

- •6.1.2 Метод снятия ачх по точкам

- •6.1.3 Панорамные измерители ачх

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 6.2 Измерение спектральных характеристик

- •6.2.1 Общие сведения

- •6.2.2 Параллельный и последовательный методы анализа спектра

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 6.3 Измерение рабочего затухания и усиления

- •6.3.1 Общие сведения

- •6.3.2 Методы измерения рабочего затухания

- •6.3.3 Измерение рабочего усиления

- •Контрольные вопросы:

- •6.4. Измерение шумов

- •Раздел 7 Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических цепей

- •Тема 7.1 Измерение параметров компонентов с сосредоточенными параметрами

- •7.1.1 Общие сведения

- •7.1.2 Измерение активных сопротивлений методом амперметра и вольтметра

- •7.1.3 Омметры

- •7.1.4 Измерение с помощью логометра

- •Для схемы, приведенной на рис. 7.6,б

- •7.1.5 Электронные омметры

- •7.1.6 Мостовые измерители параметров элементов

- •7.1.7 Резонансный метод измерения параметров элемента

- •7.1.8 Цифровые средства измерения параметров элементов

- •7.1.9 Измерение сопротивления заземления

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 8 Измерение электрических характеристик

- •8.1. Нормы электрических характеристик цепей связи для постоянного тока

- •8.2. Способы измерений нормированных электрических характеристик цепей связи

- •8.2 Виды повреждений и определение их характера

- •8.3 Определение постоянным током расстояния до места повреждения

- •9.4. Импульсный метод измерений линий

- •Раздел 9 Автоматизация электрорадиоизмерений

- •9.1 Основные сведения

- •Контрольные вопросы:

- •Список рекомендуемой литературы

Тема 1.3 Погрешности как характеристики средств измерений

1.3.1 Общие сведения

Измерение можно считать законченным, если найден не только результат измерения, но и проведена оценка его погрешности. В метрологии определение «погрешность» является одним из центральных, причем в нем отражены понятия «погрешность результата измерения» и «погрешность средства измерения». Эти два понятия близки друг к другу и обычно их классифицируют по одинаковым признакам.

Погрешностью результата измерения называют отклонение найденного значения от истинного значения измеряемой величины. Так как истинное значение измеряемой величины неизвестно, то при количественной оценке погрешности пользуются действительным значением физической величины. Это значение находится экспериментально и настолько близко к истинному значению, что для поставленной измерительной задачи может быть использовано вместо него.

Погрешность средства измерения представляет собой разность между показаниями средства измерения и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины. Она характеризует точность результатов измерений, проводимых используемым средством.

По форме количественного выражения погрешности делят на абсолютные, относительные и приведенные.

Абсолютной погрешностью Δ, выражаемой в единицах измеряемой величины, называют отклонение результата измерения А от истинного значения Х.

Δ = А - Х, (1.7)

Разновидностью абсолютной погрешности является предельная погрешность Δт - погрешность, больше которой в данном измерительном эксперименте не может быть.

Абсолютная погрешность характеризует значение и знак полученной погрешности, но не определяет качество самого измерения. Характеристикой качества измерения является точность измерения, отражающая меру близости результата измерения к истинному значению измеряемой величины. Высокой точности измерений соответствует малая погрешность. Например, измерение силы тока в 10 и 100 А может быть выполнено с идентичной абсолютной погрешностью А = ± 1 А. Однако качество первого измерения хуже второго. Поэтому для сравнения качества измерений, используют относительную погрешность.

Относительной погрешностью δ называют отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины:

δ = Δ / Х, (1.8)

Мерой точности измерений служит показатель, обратный модулю относительной погрешности: КТ - 1/ | δ |. Относительную погрешность δ часто выражают в процентах:

δ = 100Δ / Х %

Так как обычно Δ << Х то относительная погрешность может быть определена как δ << Δ / А или δ ≈ 100Δ / А %.

Приведенной погрешностью γ, выражающей потенциальную точность измерений, называют отношение абсолютной погрешности Δ к некоторому нормирующему значению XN (например, к конечному значению шкалы):

![]() (1.9)

(1.9)

По характеру (закономерности) проявления погрешности делят на три основных класса: систематические, случайные и грубые (промахи).

Систематические погрешности Δс - составляющие погрешности измерений, сохраняющиеся постоянными или закономерно изменяющиеся при многократных измерениях величины в одних и тех же условиях. Такие погрешности выявляют детальным анализом их возможных источников и уменьшают введением соответствующей поправки, применением более точных приборов, калибровкой приборов с помощью рабочих мер и т.п.

Случайные

погрешности

![]() - составляющие погрешности измерений,

изменяющиеся случайным образом по

значению и знаку при повторных измерениях

одной и той же физической величины в

одних и тех же условиях. Данные погрешности

проявляются при повторных измерениях

одной и той же физической величины в

виде некоторого разброса получаемых

результатов. Описание и оценка случайных

погрешностей возможны только на основе

теории вероятностей и математической

статистики.

- составляющие погрешности измерений,

изменяющиеся случайным образом по

значению и знаку при повторных измерениях

одной и той же физической величины в

одних и тех же условиях. Данные погрешности

проявляются при повторных измерениях

одной и той же физической величины в

виде некоторого разброса получаемых

результатов. Описание и оценка случайных

погрешностей возможны только на основе

теории вероятностей и математической

статистики.

Грубые погрешности (промахи) - погрешности, существенно превышающие ожидаемые при данных условиях измерения. Они возникают из-за ошибок оператора или неучтенных внешних воздействий. В случае однократного измерения обнаружить промах нельзя. При многократных наблюдениях промахи выявляют и исключают в процессе обработки результатов наблюдений.

Итак, если не учитывать промахи, абсолютная погрешность измерения Δ определяемая выражением (2.1), представляют суммой систематической и случайной составляющих:

![]() (1.10)

(1.10)

Значит абсолютная погрешность, как и результат измерения - случайная величина.

По причинам возникновения погрешности измерения подразделяют на методические, инструментальные, внешние и субъективные (личные).

Методические погрешности возникают из-за несовершенства метода измерений, некорректности алгоритмов или формул, по которым производят вычисления результатов измерений, из-за влияния выбранного средства измерения на измеряемые параметры сигналов и т.д.

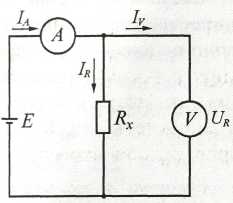

Рисунок 1.3 К примеру 2.1

Пример 2.1 Проанализируем появление методической погрешности

при измерении сопротивления методом вольтметра-амперметра (рис. 2.1). Для определения значения сопротивления Rx резистора необходимо измерить ток 1R, протекающий через резистор и падение напряжения на нем UR. В приведенной схеме, реализующей этот метод, падение напряжения на резисторе измеряется вольтметром непосредственно, в то время как амперметр измеряет суммарный ток, одна часть которого протекает через резистор, другая часть через вольтметр. В результате измеренное значение сопротивления будет не RX = UR/IR а R' = URI(IR + Iy), и появится методическая погрешность ΔR = R' – RХ,. Методическая погрешность уменьшается и стремится к нулю При токе IV → 0, т.е. при внутреннем сопротивлении вольтметра RV → ∞.

Инструментальные (аппаратурные) погрешности возникают из-за несовершенства средств измерения, т.е. от их погрешностей. Уменьшают инструментальные погрешности применением более точного прибора.

Внешние погрешности связаны с отклонением одной или нескольких влияющих величин от нормальных значений или выходом их за пределы нормальной области.

Субъективные погрешности вызваны ошибками оператора при отсчете показаний (погрешности от небрежности и невнимания оператора).

По характеру поведения измеряемой величины в процессе измерений различают статические и динамические погрешности.

Статические погрешности возникают при измерении установившегося во времени значения измеряемой величины.

Динамические погрешности имеют место при динамических измерениях, когда измеряемая физическая величина изменяется во времени. Причина появления динамических погрешностей состоит в несоответствии скоростных (временных) характеристик прибора и скорости изменения измеряемой величины.

По условиям эксплуатации средства измерений различают основную и дополнительную погрешности.

Основная погрешность средств измерений имеет место при нормальных условиях эксплуатации, оговоренных в регламентирующих документах.

Дополнительная погрешность средств измерений возникает из-за выхода какой-либо из влияющих величин за пределы нормальной области значений.