- •Раздел 1 Введение. Общие понятия измерительной техники

- •1.1. Общие сведения

- •Тема 1.1 Основные виды и методы измерений, их классификация

- •1.1.1 Виды измерений

- •1.1.2 Методы измерений

- •1.1.3 Средства измерений и их классификация

- •1.1.4 Элементарные средства измерений

- •1.1.5 Комплексные средства измерений

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 1.2 Метрологические показатели средств измерений

- •1.2.1 Физические свойства и величины

- •1.2.2 Основные показатели

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 1.3 Погрешности как характеристики средств измерений

- •1.3.1 Общие сведения

- •1.3.2 Классы точности средств измерений

- •1.3.3 Общие сведения об обработке результатов измерений

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 2 Измерение тока, напряжения, мощности

- •Тема 2.1

- •Измерение постоянного тока и напряжения электромеханическими измерительными приборами

- •2.1.1 Электромеханические приборы

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.2 Выпрямительные и термоэлектрические приборы

- •2.2.1 Магнитоэлектрические приборы с преобразователями переменного тока в постоянный

- •2.2.2 Компенсаторы постоянного тока

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.3 Аналоговые электронные вольтметры

- •2.3.1 Общие сведения

- •2.3.2 Техника измерения напряжения

- •2.3.3 Особенности измерения силы тока

- •2.3.4 Определение уровня переменного напряжения (тока)

- •2.3.5 Структурные схемы аналоговых вольтметров

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.4 Цифровые вольтметры

- •2.4.1 Кодоимпульсные цифровые вольтметры

- •2.4.2 Вольтметры с времяимпульсным преобразованием

- •Из последних равенств получим

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.5 Вольтметры импульсного напряжения

- •2.5.1 Измерения импульсных напряжений

- •2.5.2 Измерение шумового напряжения

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.6 Измерители уровня

- •2.6.1 Широкополосные измерители уровня

- •2.6.2 Роль входного сопротивления вольтметра

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.7 Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Измерение мощности в диапазонах низких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 3 Приборы формирования стандартных измерительных сигналов

- •Тема 3.1 Генераторы сигналов низкой частоты

- •3.1.2 Генераторы на биениях

- •3.2.8 Цифровые измерительные генераторы низких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 3.2 Генераторы сигналов высокой частоты

- •3.2.1 Измерительные lc-генераторы

- •3.2.2 Характеристики генераторов сверхвысоких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 3.3 Генераторы импульсных и шумовых сигналов

- •3.3.1 Генераторы импульсных сигналов

- •3.3.2 Генераторы качающейся частоты

- •3.3.3 Генераторы шумовых и шумоподобных сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 4 Исследование формы сигнала

- •Тема 4.1 Универсальные осциллографы

- •4.1.1 Упрощенная структурная схема осциллографа

- •4.1.2 Виды разверток в универсальном осциллографе

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 4.2 Основные способы отсчета напряжения и временных интервалов

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 4.3 Двухканальные и двухлучевые осциллографы

- •4.3.1 Двухканальные осциллографы

- •4.3.2 Двухлучевые осциллографы

- •4.3.3 Запоминающие осциллографы

- •4.3.4 Матричная индикаторная панель

- •4.3.5 Скоростные и стробоскопические осциллографы

- •4.3.6 Цифровые осциллографы

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 5 Измерение параметров сигналов

- •Тема 5.1 Измерение частоты и временных интервалов

- •5.1.1 Общие сведения

- •5.1.2 Цифровой метод измерения частоты

- •5.1.3 Цифровой метод измерения интервалов времени

- •Котрольные вопросы:

- •Тема 5.2 Измерение фазового сдвига

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.2 Осциллографические методы измерения фазового сдвига

- •Б) Метод синусоидальной развертки или метод эллипса

- •5.2.3. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал

- •5.2.4 Цифровые фазометры

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 5.3. Измерение искажений формы сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 5.4 Изменение параметров модулированных сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 6 Измерение характеристик, электромеханических цепей.

- •Тема 6.1. Измерение амплитудно-частотных характеристик

- •6.1.1 Общие сведения

- •6.1.2 Метод снятия ачх по точкам

- •6.1.3 Панорамные измерители ачх

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 6.2 Измерение спектральных характеристик

- •6.2.1 Общие сведения

- •6.2.2 Параллельный и последовательный методы анализа спектра

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 6.3 Измерение рабочего затухания и усиления

- •6.3.1 Общие сведения

- •6.3.2 Методы измерения рабочего затухания

- •6.3.3 Измерение рабочего усиления

- •Контрольные вопросы:

- •6.4. Измерение шумов

- •Раздел 7 Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических цепей

- •Тема 7.1 Измерение параметров компонентов с сосредоточенными параметрами

- •7.1.1 Общие сведения

- •7.1.2 Измерение активных сопротивлений методом амперметра и вольтметра

- •7.1.3 Омметры

- •7.1.4 Измерение с помощью логометра

- •Для схемы, приведенной на рис. 7.6,б

- •7.1.5 Электронные омметры

- •7.1.6 Мостовые измерители параметров элементов

- •7.1.7 Резонансный метод измерения параметров элемента

- •7.1.8 Цифровые средства измерения параметров элементов

- •7.1.9 Измерение сопротивления заземления

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 8 Измерение электрических характеристик

- •8.1. Нормы электрических характеристик цепей связи для постоянного тока

- •8.2. Способы измерений нормированных электрических характеристик цепей связи

- •8.2 Виды повреждений и определение их характера

- •8.3 Определение постоянным током расстояния до места повреждения

- •9.4. Импульсный метод измерений линий

- •Раздел 9 Автоматизация электрорадиоизмерений

- •9.1 Основные сведения

- •Контрольные вопросы:

- •Список рекомендуемой литературы

9.4. Импульсный метод измерений линий

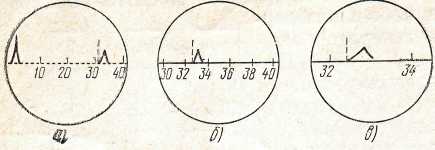

Принцип измерений. При импульсном методе измерений расстояние до места повреждения определяется временем прохождения до него и обратно посылаемого в линию так называемого зондирующего импульса, отражающегося от неоднородности, имеющейся в месте повреждения. Приемным устройством служит осциллографическая трубка. На рис. 9.6 показаны три характерных

Рисунок 9.6 Характерные случаи фиксации отраженных импульсов на экране импульсного прибора: а) ZH = ZC; б) ZH > ZC; ZH < ZC

случая фиксации отраженных импульсов. Если цепь однородна и нагрузка ее ZH равна характеристическому сопротивлению цепи Zс, то импульс, пройдя, по цепи, полностью поглотится нагрузкой и отраженного -импульса не возникнет (рис. 9.6а). Если ZH > ZC, энергия импульса не будет полностью поглощена нагрузкой и появится отраженный импульс с амплитудой U0, зависящей от коэффициента отражения. Этот импульс, распространяясь вдоль линии, придет к ее началу через некоторый промежуток времени, определяемый скоростью v распространения электромагнитной волны вдоль линии и расстоянием Lх до места неоднородности Знак отраженного импульса при ZH > ZC совпадает со знаком посланного импульса (рис. 9.6,б). Если ZH < ZC, то аналогично образовавшийся отраженный импульс придет к началу линии с другим знаком (рис. 9.бв).

Чтобы можно было судить по рис. 9.6,б, в о расстоянии до места неоднородности, достаточно знать время Δt развертки луча трубки от начала посылки зондирующего импульса (его переднего фронта) до появления (переднего фронта) отраженного импульса. Тогда, если скорость распространения импульсов в данной линии равна v, расстояние до места неоднородности находят из формулы.

lx = vΔt/2, (9.12)

Скорости распространения импульсов могут быть взяты ориентировочно равными приведенными выше значениям скорости распространения электромагнитной волны, а модули волновых сопротивлений – из § 1.4. На практике в основном используются скорости, найденные для данной цепи путем предварительных экспериментов.

Величина напряжения отраженного импульса Uo при отсутствии в линии потерь определится из формулы

U0 = Uп[(Zн - Zc)/(Zн + Zc)], (9.13)

где Uп - амплитуда посланного импульса; Zн - входное сопротивление линии в месте нарушения однородности; Zc - характеристческое сопротивление цепи, а величина (Zн – Zс)(Zн + Zс) - коэффициент отражения. При наличии потерь амплитуда отраженного импульса, воздействующего на луч приемной трубки, уменьшится в е2аl храз, где а - километрическое затухание, Нп, для импульсов данной формы, а 1х - расстояние от начала линии до места неоднородности. Практически коэффициент отражения обычно определяют, подставляя в (9.13) значения модулей величин Zc и Zн полагая фн = фс (см. задачи 91, 92). Кроме того, величину коэффициента отражения в месте неоднородности можно найти по величине наблюдаемой амплитуды отраженного импульса, если предварительно заснять ряд амплитуд отраженных импульсов при определенном усилении, известных коэффициентах отражения, на известных расстояниях и при известном затухании цепи. Подобного рода градуировочные кривые к некоторым импульсным приборам прилагаются (УИП4К, УИП5К и др.).

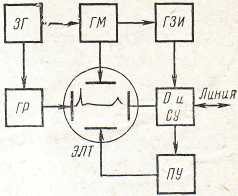

Устройство импульсного прибора. Импульсный прибор, предназначенный для контроля состояния линии, должен иметь: генератор зондирующих импульсов (ГЗИ, рис. 9.7), электронно-лучевую трубку (ЭЛТ) и генератор развертки (ГР), управляющий движением луча по горизонтали. Кроме того, для определения времени Δt необходимо устройство для отсчета по оси X масштаба времени (или при определенной

скорости,

сразу масштаба расстояний). Таким

устройством может быть дополнительный

генератор, дающий с определенной

постоянной частотой калибрационные

отметки (в виде небольших вертикальных

выбросов) - генератор масштабных отметок

(ГМ).

скорости,

сразу масштаба расстояний). Таким

устройством может быть дополнительный

генератор, дающий с определенной

постоянной частотой калибрационные

отметки (в виде небольших вертикальных

выбросов) - генератор масштабных отметок

(ГМ).

Рисунок 9.7 Упрощенная структурная схема импульсного прибора

Далее необходимо ограничивающее и согласующее устройство (О и СУ), которое, с одной стороны, ограничивало бы зондирующий импульс при подаче его в приемник, так как амплитуда его, весьма большая сравнительно с отраженными импульсами, перегрузит приемник и неудобна для наблюдения, а с другой стороны нужно устройство, которое обеспечивало бы необходимую согласованность входного сопротивления прибора с линией. Без такого согласования, во-первых, возникнут ложные отраженные импульсы в месте стыка прибора с линией, а во-вторых, отраженные импульсы, придя с линии, снова отразятся, будут перемещаться по линии туда и обратно и исказят наблюдаемую картину.

Необходимы также приемный усилитель (ПУ), который мог бы в достаточной степени усилить приходящие слабые отраженные импульсы, и некоторый управляющий, задающий генератор (ЗГ), который заставлял бы все блоки работать с необходимой синхронизацией.

Существенно отметить, что развертка по горизонтали - ждущая. Имеются блоки (на рис. 9.7 не показаны), с помощью которых можно как начать развертку со сдвигом во времени относительно момента посылки зондирующего импульса в линию, так и закончить ее через определенный,

Рисунок 9.8 Определения расстояния до места неоднородности по меткам на экране импульсного прибора: а)грубо; б)точнее; в)еще точнее

меняющийся по величине промежуток времени. Скорость развертки также регулируется. Это дает возможность наблюдения не только всей характеристики линии в целом, когда скорость развертки невысока и калибрационные отметки следуют часто, но также по выбору измеряющего контролировать на экране выбранный участок линии. Заметив, например, по наблюдаемой импульсной характеристике, что повреждение находится между пятой и шестой калибрационными отметками (рис. 9.8а), можно, для более точного определения положения отраженного импульса между этими отметками, получить; расстояние между ними существенно увеличенным. Для этой цели надо задержать развертку на время, соответствующее первым пяти меткам, и увеличить скорость развертки (рис. 9.8б, в).

Возможен при определенной скорости и задержке развертки и отсчет времени Δt путем совмещения переднего фронта отраженного импульса с началом зондирующего импульса (прибор Р5-5, [18]).