- •Раздел 1 Введение. Общие понятия измерительной техники

- •1.1. Общие сведения

- •Тема 1.1 Основные виды и методы измерений, их классификация

- •1.1.1 Виды измерений

- •1.1.2 Методы измерений

- •1.1.3 Средства измерений и их классификация

- •1.1.4 Элементарные средства измерений

- •1.1.5 Комплексные средства измерений

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 1.2 Метрологические показатели средств измерений

- •1.2.1 Физические свойства и величины

- •1.2.2 Основные показатели

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 1.3 Погрешности как характеристики средств измерений

- •1.3.1 Общие сведения

- •1.3.2 Классы точности средств измерений

- •1.3.3 Общие сведения об обработке результатов измерений

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 2 Измерение тока, напряжения, мощности

- •Тема 2.1

- •Измерение постоянного тока и напряжения электромеханическими измерительными приборами

- •2.1.1 Электромеханические приборы

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.2 Выпрямительные и термоэлектрические приборы

- •2.2.1 Магнитоэлектрические приборы с преобразователями переменного тока в постоянный

- •2.2.2 Компенсаторы постоянного тока

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.3 Аналоговые электронные вольтметры

- •2.3.1 Общие сведения

- •2.3.2 Техника измерения напряжения

- •2.3.3 Особенности измерения силы тока

- •2.3.4 Определение уровня переменного напряжения (тока)

- •2.3.5 Структурные схемы аналоговых вольтметров

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.4 Цифровые вольтметры

- •2.4.1 Кодоимпульсные цифровые вольтметры

- •2.4.2 Вольтметры с времяимпульсным преобразованием

- •Из последних равенств получим

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.5 Вольтметры импульсного напряжения

- •2.5.1 Измерения импульсных напряжений

- •2.5.2 Измерение шумового напряжения

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.6 Измерители уровня

- •2.6.1 Широкополосные измерители уровня

- •2.6.2 Роль входного сопротивления вольтметра

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 2.7 Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Измерение мощности в диапазонах низких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 3 Приборы формирования стандартных измерительных сигналов

- •Тема 3.1 Генераторы сигналов низкой частоты

- •3.1.2 Генераторы на биениях

- •3.2.8 Цифровые измерительные генераторы низких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 3.2 Генераторы сигналов высокой частоты

- •3.2.1 Измерительные lc-генераторы

- •3.2.2 Характеристики генераторов сверхвысоких частот

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 3.3 Генераторы импульсных и шумовых сигналов

- •3.3.1 Генераторы импульсных сигналов

- •3.3.2 Генераторы качающейся частоты

- •3.3.3 Генераторы шумовых и шумоподобных сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 4 Исследование формы сигнала

- •Тема 4.1 Универсальные осциллографы

- •4.1.1 Упрощенная структурная схема осциллографа

- •4.1.2 Виды разверток в универсальном осциллографе

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 4.2 Основные способы отсчета напряжения и временных интервалов

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 4.3 Двухканальные и двухлучевые осциллографы

- •4.3.1 Двухканальные осциллографы

- •4.3.2 Двухлучевые осциллографы

- •4.3.3 Запоминающие осциллографы

- •4.3.4 Матричная индикаторная панель

- •4.3.5 Скоростные и стробоскопические осциллографы

- •4.3.6 Цифровые осциллографы

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 5 Измерение параметров сигналов

- •Тема 5.1 Измерение частоты и временных интервалов

- •5.1.1 Общие сведения

- •5.1.2 Цифровой метод измерения частоты

- •5.1.3 Цифровой метод измерения интервалов времени

- •Котрольные вопросы:

- •Тема 5.2 Измерение фазового сдвига

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.2 Осциллографические методы измерения фазового сдвига

- •Б) Метод синусоидальной развертки или метод эллипса

- •5.2.3. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал

- •5.2.4 Цифровые фазометры

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 5.3. Измерение искажений формы сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 5.4 Изменение параметров модулированных сигналов

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 6 Измерение характеристик, электромеханических цепей.

- •Тема 6.1. Измерение амплитудно-частотных характеристик

- •6.1.1 Общие сведения

- •6.1.2 Метод снятия ачх по точкам

- •6.1.3 Панорамные измерители ачх

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 6.2 Измерение спектральных характеристик

- •6.2.1 Общие сведения

- •6.2.2 Параллельный и последовательный методы анализа спектра

- •Контрольные вопросы:

- •Тема 6.3 Измерение рабочего затухания и усиления

- •6.3.1 Общие сведения

- •6.3.2 Методы измерения рабочего затухания

- •6.3.3 Измерение рабочего усиления

- •Контрольные вопросы:

- •6.4. Измерение шумов

- •Раздел 7 Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических цепей

- •Тема 7.1 Измерение параметров компонентов с сосредоточенными параметрами

- •7.1.1 Общие сведения

- •7.1.2 Измерение активных сопротивлений методом амперметра и вольтметра

- •7.1.3 Омметры

- •7.1.4 Измерение с помощью логометра

- •Для схемы, приведенной на рис. 7.6,б

- •7.1.5 Электронные омметры

- •7.1.6 Мостовые измерители параметров элементов

- •7.1.7 Резонансный метод измерения параметров элемента

- •7.1.8 Цифровые средства измерения параметров элементов

- •7.1.9 Измерение сопротивления заземления

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 8 Измерение электрических характеристик

- •8.1. Нормы электрических характеристик цепей связи для постоянного тока

- •8.2. Способы измерений нормированных электрических характеристик цепей связи

- •8.2 Виды повреждений и определение их характера

- •8.3 Определение постоянным током расстояния до места повреждения

- •9.4. Импульсный метод измерений линий

- •Раздел 9 Автоматизация электрорадиоизмерений

- •9.1 Основные сведения

- •Контрольные вопросы:

- •Список рекомендуемой литературы

7.1.8 Цифровые средства измерения параметров элементов

Цифровые средства измерения параметров элементов электрических цепей чаще всего используют сочетание аналогового преобразователя, преобразующего определяемый параметр элемента в активную величину, и соответствующего цифрового прибора для измерения этой величины. Одним из методов измерения сопротивления, индуктивности и емкости является метод прямого преобразования их значений в пропорциональный интервал времени и измерение этого интервала путем заполнения счетными импульсами. Метод измерения называют методом дискретного счета. Второй способ цифрового измерения параметров элементов использует уравновешивающее преобразование сопротивления, индуктивности и емкости, основанное на сравнении измеряемой величины с образцовой.

При методе дискретного счета используют закономерности апериодического процесса, возникающего при подключенной запряженного конденсатора или катушки индуктивности с протекающим в ней током к образцовому резистору. При измерении активного сопротивления применяют процесс разряда образцового конденсатора через измеряемый резистор. При этом измеренный интервал времени функционально связан с преобразуемым параметром. Преобразователи отличают высокая точность, быстродействие, линейность функции преобразования, удобная для преобразования в цифровой код видом выходного сигнала.

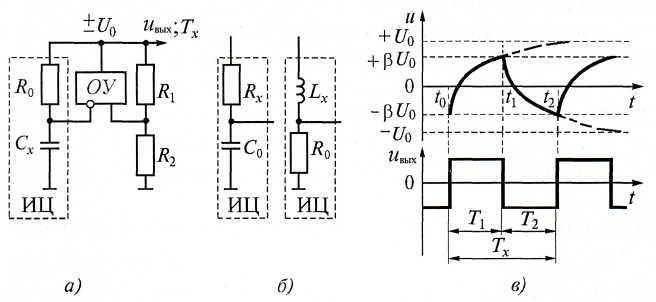

Схема преобразователя сопротивлений, индуктивностей и емкостей в интервал времени (период меандрового напряжения) показана на рис. 7.12,а.

Измерительная цепь ИЦ интегрирующего типа с постоянной времени τх = R0CX (или RXCO, или Lх/R0 - рис. 7.12,б) питается выходным напряжением операционного усилителя ОУ, являющегося компаратором. Порог его срабатывания задают делителем R1 и R2. Временные диаграммы работы преобразователя параметров элементов приведены на рис. 7.12,в.

Рисунок 7.12 Преобразователь параметров элементов в интервал времени:

а - схема; б - измерительные цепи; в - временные диаграммы;

ИЦ - измерительная цепь; ОУ - операционный усилитель

При поступлении в момент времени t0 на ИЦ с выхода ОУ напряжения Uo происходит его интегрирование измерительной цепью. Очевидно, что напряжение на инвертирующем входе ОУ:

u(t) = U0(1 + β)(l - e-t/τх)-βU0, (7.22)

где β = R2/(R1 + R2) - коэффициент передачи цепи положительной ОС.

При достижении этой функцией порогового значения + βU0 (момент времени t1) компаратор срабатывает и изменяет на выходе знак напряжения Uo на противоположный. Можно показать, что интервал интегрирования равен

![]() ,

(7.23)

,

(7.23)

На следующем интервале времени Т2 = t2 - t1 происходит формирование развертывающей функции с противоположным знаком производной. Очевидно, что при равенстве значений положительного и отрицательного порогов срабатывания | + βU0| = | - βU0|,интервалы Т1 и Т2 равны. Период напряжения на выходе ОУ:

![]() ,

(7.24)

,

(7.24)

Этот интервал измеряют цифровым измерителем интервалов (или частотомером). Результат измерения периода Тх пропорционален значению определяемого параметра Rx (или Сх, или Lx);

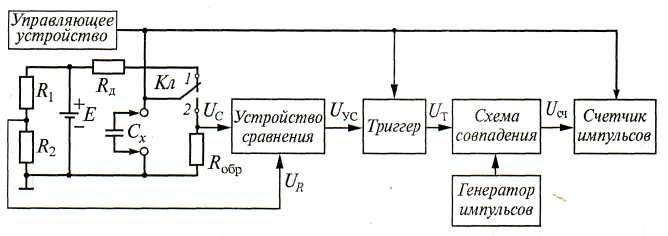

На рис. 7.13 покачана структурная схема цифрового измерителя емкости и сопротивления, реализующая метод дискретного счета, а на рис. 7.14 - временные диаграммы к схеме.

Рисунок 7.13 Структурная схема цифрового

измерителя емкости и сопротивления

Перед измерением ключ Кл (рис. 7.13) устанавливают в положении 1 и конденсатор Сх заряжается через ограничительный резистор Rд до значения стабилизированного источника напряжения Е.

В момент начала измерения емкости t1 (рис. 7.14,а) управляющее устройство импульсом управления переключает триггер из состояния 0 в состояние 1, очищает предыдущие показания счетчика импульсов и переводит ключ Кл в положение 2. Измеряемый конденсатор Сх начинает разряжаться через образцовый резистор Ro5p по экспоненциальному закону (рис. 10.10, б), который описывают уравнением:

![]() ,

(7.25)

,

(7.25)

где τ = RобрCx - постоянная времени цепи разряда конденсатора.

Рисунок 7.14 Временные диаграммы к рис. 7.13:

а - импульсы управления; б - процесс разряда конденсатора;

в- сигнал на выходе УС; г - сигнал триггера; д - импульсы на входе счетчика

В момент времени t1 единичный импульс напряжения UT с выхода триггера открывает схему совпадения и счетчик начинает счет тактовых импульсов генератора, следующих с некоторой частотой f. Напряжение Uc подают на один из входов устройства сравнения, ко второму входу которого подводится напряжение с делителя, состоящего из резисторов R1 и R2. Это напряжение равно:

![]() ,

(7.26)

,

(7.26)

Сопротивления R1 и R2 выбирают такими, чтобы при разряде конденсатора уменьшающееся напряжение Uc по истечении времени τ стало равным напряжению UR. В момент t2, когда эти напряжения будут равны, на выходе устройства сравнения возникает импульс напряжения Uyc, переключающий триггер в исходя состояние, при котором задним фронтом его импульса UТ закрывается схема совпадения, и счетчик прекращает счет тактовых импульсов (рис. 7.14,б - д).

Поскольку при t = t2 напряжения Uc = Ur и τ = t - t1, то

![]() ,

(7.27)

,

(7.27)

Таким образом, напряжение UR, снимаемое с делителя R1 R2 имеет определенное значение (UR = 0,368Е), что достигают подбором сопротивлений резисторов. За интервал времени τ = RобрСх на счетчик поступает число импульсов

N = f τ, (7.28)

где f - частота следования счетных импульсов.

Поскольку τ = Ro5pCх, то при фиксированных значениях частоты f и сопротивления Rобр

Cx = N/(fRo5р) = N/K1, (7.29)

Здесь коэффициент K1 = fRo6p.

Согласно (7.29), величина измеряемой емкости прямо пропорциональна числу импульсов N, поступивших на счетчик.

Наличие образцового конденсатора Со6р позволяет аналогичным образом измерить сопротивление резистора:

Rx = N/(fCo5p) = N/K2, (7.30)

где коэффициент К2 = fСобр.

Цифровые измерительные приборы, построенные по методу дискретного счета, получили широкое распространение при измерении параметров электрических цепей. К достоинствам метода следует, отнести достаточно высокую точность измерений погрешность измерений цифровым методом составляет 0,1…0,2 % и зависит в основном от нестабильности сопротивлений резисторов R1 R2, Ro5p или конденсатора Со6р, нестабильности частоты f генератора счетных импульсов, а также неточности срабатывания устройства сравнения. К недостаткам таких приборов можно отнести трудность измерения параметров на рабочей частоте.

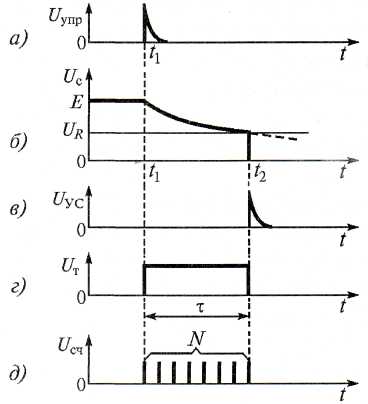

Наряду с методами прямого преобразования (дискретного счета) в практике используют также методы уравновешивающего преобразования измеряемых значений сопротивления, индуктивности и емкости, основанные на сравнении измеряемой величины с образцовой. Сравнение измеряемой величины с образцовой чаще всего осуществляют путем уравновешивания мостовой измерительной цепи, в одно из плеч которой включают исследуемый двухполюсник. В смежное плечо моста вводят образцовый элемент, представляющий собой набор квантованных образцовых мер, соответствующих весовым коэффициентам разрядов используемого цифрового кода. Изменением параметров образцового двухполюсника добиваются равенства нулю напряжения в измерительной диагонали.

На

рис. 7.15 показана структурная схема

цифрового моста постоянного

тока уравновешивающего типа для измерения

активного

сопротивления резистора или другого

элемента с омическими

потерями.

На

рис. 7.15 показана структурная схема

цифрового моста постоянного

тока уравновешивающего типа для измерения

активного

сопротивления резистора или другого

элемента с омическими

потерями.

Рисунок 7.15 Структурная схема цифрового моста постоянного тока уравновешивающего типа

Измеряемый резистор Rх, образцовые резисторы R1 и R2 и преобразователь кода в сопротивление ПКС образуют мост, который питается источником постоянного напряжения ИП. Разбаланс моста фиксируют устройством сравнения УС. Устройство управления УУ анализирует выходной сигнал УС и в зависимости от его знака увеличивает или уменьшает значение цифрового кода N, выдаваемый на ПКС. Уравновешивание производится до тех пор, пока напряжение в выходной диагонали моста не станет меньше порога чувствительности УС. При этом измеряемое сопротивление

Rх = R1RПКС/R1 = kПKCNR1/R2, (7.31)

где RПКС - сопротивление ПКС; kПКС = RПКС/N - коэффициент преобразования ПКС.

Как следует из формулы (7.31), результат измерения (он фиксируется ЦОУ) не зависит от напряжения питания. Пределы измерения подбирают путем изменения отношения сопротивление резисторов R1 и R2 цепи положительной обратной связи.. Цифровые мосты постоянного тока уравновешивающего типа обеспечивают погрешность измерения параметров около 0,01 % и поэтому их широко применяют для точного измерения активного сопротивления резисторов.

Более сложными по структуре построения являются мосты переменного тока, предназначенные для измерений комплексного сопротивления, индуктивности и емкости при определенной фиксированной частоте (обычно около 1 кГц). Эти мосты выполняют уравновешивание по двум параметрам, т.е. производят раздельное и независимое уравновешивание двух составляющих комплексного сопротивления Zх.