- •Isbn 978-5-203-02109-0 © Воениздат, 2011

- •1. Общевойсковой бой, его характерные черты и способы ведения

- •2. Основы применения батальона (роты) в общевойсковом бою

- •3. Боевые возможности батальона (роты)

- •Контрольные вопросы

- •1. Общие положения

- •2. Система управления

- •3. Основы работы командира и штаба по управлению подразделениями

- •12. Изложите содержание работы командира и штаба батальона (командира роты) в ходе выполнения поставленной боевой задачи.Глава третья

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка обороны

- •2.1. Организация обороны

- •2.2. Подготовка подразделений к ведению обороны

- •3. Ведение обороны

- •3.1. Наступление противника в полосе обороны батальона (роты)

- •3.2. Действия батальона (роты) при ведении обороны

- •3.3. Смена обороняющегося батальона (роты)

- •3.4. Действия батальона (роты) в обороне ночью

- •4. Особенности ведения маневренной обороны

- •5. Оборона в укрепленном районе

- •6. Оборона водной преграды

- •7. Оборона в населенном пункте

- •8. Противодесантная оборона морского побережья и оборона островов

- •9. Выход из боя и отход

- •10. Оборона в особых условиях

- •Контрольные вопросы

- •2. Подготовка наступления

- •Задачи элементам боевого порядка:

- •3. Основные вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.

- •Боевой приказ командира 1 мсб на наступление

- •3. Ведение наступления батальоном (ротой)

- •3.1. Взгляды вероятного противника на ведение обороны

- •3.2. Действия батальона (роты) в наступлении

- •3.3. Наступление ночью

- •4. Прорыв укрепленного района

- •5. Форсирование водных преград 5.1. Общие положения

- •5.2. Организация форсирования

- •5.3. Действия подразделений при форсировании

- •6. Овладение населенным пунктом

- •7. Батальон (рота) в морском десанте

- •8. Преследование

- •9. Действия в отрыве от главных сил

- •10. Наступление в особых условиях

- •Контрольные вопросы

- •1. Основы встречного боя

- •3. Ведение встречного боя

- •Контрольные вопросы

- •1. Бой в окружении

- •2. Выход из окружения

- •Мотострелковый батальон (рота) в тактическом воздушном десанте

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка к десантированию и боевым действиям

- •3. Десантирование и ведение боевых действий

- •Батальон (рота) в разведывательном отряде

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка батальона (роты) к действиям в разведывательном отряде

- •3. Ведение разведки

- •Применение батальона (роты) в вооруженном конфликте

- •1. Участие мотострелкового (танкового) батальона (роты) в приграничном вооруженном конфликте

- •2. Участие мотострелкового (танкового) батальона (роты) во внутреннем вооруженном конфликте

- •2.1. Тактика действий иррегулярных вооруженных формирований во внутреннем вооруженном конфликте

- •2.2. Задачи и подготовка мотострелковых и танковых подразделений к действиям во внутреннем вооруженном конфликте

- •3. Особенности действий подразделений в районах вооруженных конфликтов

- •Контрольные вопросы

- •1. Основы передвижения войск

- •2. Подготовка марша

- •Расчет времени командиром 3 тб на организацию марша

- •Распоряжения (указания), отданные командиром 3 тб в создавшейся обстановке

- •Приказываю:

- •Указания командира 3 тб заместителю командира по вооружению

- •5. Перевозка подразделений

- •Расположение на месте и сторожевое охранение

- •1. Расположение на месте

- •2. Батальон (рота) в сторожевом охранении

- •Всестороннее обеспечение

- •1. Общие положения

- •2. Боевое обеспечение

- •2.1. Разведка

- •2.2. Охранение

- •2.3. Радиоэлектронная борьба

- •2.4. Тактическая маскировка

- •2.5. Инженерное обеспечение

- •2.6. Радиационная, химическая и биологическая защита

- •3. Морально-психологическое обеспечение

- •4. Техническое обеспечение

- •5. Тыловое обеспечение

12. Изложите содержание работы командира и штаба батальона (командира роты) в ходе выполнения поставленной боевой задачи.Глава третья

ОБОРОНА

1. Общие положения

Оборона является одним из основных видов боевых действий войск, применяе- мым с целью отразить наступление превосходящих сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы (рубежи) местности и тем самым создать выгодные условия для последующих действий.

В связи с постоянным совершенствованием существующих и появлением но- вых средств вооруженной борьбы, развитием организационной структуры войск непрерывно изменяются боевые возможности подразделений по ведению оборо- ны. Оборона должна быть устойчивой, активной и динамичной, способной проти- востоять ударам противника с применением всех видов оружия, отразить наступ- ления его превосходящих сил, уничтожить его воздушные (аэромобильные) десан- ты в случаях их высадки.

В то же время наступающий противник может применить высокоэффективное оружие, позволяющее ему наносить мощные и точные удары на значительную глубину и в короткие сроки создавать бреши в обороне. При этом он будет стре- миться к достижению внезапности, созданию решающего превосходства в силах и средствах путем нанесения массированных ударов высокоточным оружием.

Для своевременного использования результатов огневого поражения против- ник может предпринять решительные наступательные действия бронетанковых и механизированных частей, в том числе не только с фронта, но и с применением обхода обороняющихся подразделений и частей на их флангах, нанести удары авиацией и высадить воздушные десанты. Нанесение противником огневого пора- жения обороняющимся войскам сочетается с активным применением им средств радиоэлектронной борьбы.

Занимающим оборону частям и подразделениям придется отражать атаки про- тивника, имеющего подчас многократное превосходство в личном составе и бое- вой технике, противостоять мощным ударам бронетанковых и механизированных частей.

Во всех случаях оборона должна быть подготовленной к длительному ее веде- нию в условиях применения противником высокоточного оружия, средств массо- вого поражения и радиоэлектронной борьбы, иметь при этом глубокоэшелонированное построение.

Подразделения батальона (роты) должны упорно оборонять занимаемые райо- ны (опорные пункты) даже в условиях окружения и отсутствия тактической связи с соседями и не оставлять позиции без приказа старшего начальника.По своему содержанию оборона батальона (роты) включает последовательное выполнение ряда тактических задач, основными из которых являются: быстрое за- нятие и построение обороны; эффективное поражение подразделений противни--

ка при их развертывании и переходе в атаку; отражение наступления противника и прочное удержание занимаемых районов и опорных пунктов; воспрещение прорыва противника в глубину обороны; разгром вклинившегося в оборону противника; уничтожение высадившихся десантов и действующих в тылу диверсионно-разведывательных групп.

В интересах успешного решения указанных задач обороняющиеся подразделе ния батальона (роты) должны умело использовать защитные свойства местности выбирать позиции и располагать опорные пункты по возможности за естествен ными препятствиями, на скатах высот и других участках местности, обеспечиваю- щих хороший обзор и эффективное ведение огня в сторону противника на макси- мальную дальность стрельбы имеющегося оружия. Занятие выгодных для обороны позиций, использование защитных свойств местности и умелое ее инженерное оборудование могут значительно уменьшить потери от применения противнико\ средств поражения. Боевой опыт показал, что даже обычные окопы снижают по- тери подразделений от ударов авиации и огня артиллерии в несколько раз. К тою же за счет укрытого расположения огневых средств боевые возможности подраз- деления сохраняются в обороне на достаточно высоком уровне и позволяют удер- живать занимаемые позиции.

Кроме того, располагая современным вооружением, обороняющиеся подразде- ления способны наносить упреждающие огневые удары по наиболее важным объ- ектам противника в районах его сосредоточения, на маршрутах выдвижения и ру- бежах развертывания, а также поражение противнику еще до выхода его к перед- нему краю обороны, лишать его возможности одновременного перехода в атак\ всеми предназначенными для этого подразделениями и частями.

Широким применением различных заграждений, особенно минно-взрывных обороняющиеся могут заставить снизить скорость выдвижения, развертывания и движения танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров противника при атаке и тем самым обеспечить значительное повышение эффективности огня свою противотанковых средств и артиллерии. Как показывает опыт, противник помимо потерь в технике и личном составе может затратить много времени на преодоление минно-взрывных заграждений. Например, в ходе одного из боев в районе Персид- ского залива танковые подразделения американских войск при атаке натолкнулись сначала на одно противотанковое минное поле, затем на второе. В итоге они поте- ряли несколько танков и затратили на преодоление минных полей около двух часов

В обороне большую роль играет маскировка. Скрывая истинное и показывая ложное начертание траншей и положение опорных пунктов, подразделения вы- нуждают противника наносить удары по пустым местам, неэффективно расходо- вать боеприпасы, в результате чего он не достигает цели огневого воздействия.

Важным преимуществом обороняющихся перед наступающим противником яв- ляется то, что при переходе к обороне личный состав подразделений может деталь- но изучить местность и с максимальным эффектом использовать ее особенности.

В зависимости от условий и полученной задачи батальон (рота) может подго- тавливать оборону заблаговременно или переходить к ней в ходе боевых действии.

Оборона может применяться преднамеренно или вынужденно. Преднамерение подразделения батальона (роты) переходят к обороне, когда активные наступате- льные и другие решительные действия нецелесообразны и боевые задачи эффек- тивнее решать обороной. Вынужденный переход к обороне является, как правило следствием неблагоприятно сложившейся обстановки.

Оборона может готовиться вне соприкосновения с противником или в условиях непосредственного соприкосновения с ним, в течение продолжительного времени или в короткие сроки.

Заблаговременный переход подразделений к обороне может осуществляться как в мирное, так и в военное время. В мирное время переход к обороне может

осуществляться для прикрытия приграничных районов в целях отражения ожидаемого вторжения противника. Так, например, за несколько дней до начала Великой Отечественной войны для прикрытия северной границы нашей страны на одном из ее участков перешли к обороне подразделения 715-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии, которые перекрыли две дороги, идущие из Котала и Ка- лесел.ькя на Куола-Ярви4. Аналогичная обстановка имела место и на многих других участках границы. Это позволило завершить строительство полос обороны к началу наступления противника.

Так же за несколько дней до начала войны оборонительный рубеж заняли по- дразделения 8-й отдельной стрелковой бригады на полуострове Ханко в Финском заливе и подготовили на нем мощные оборонительные позиции, позволившие в последующем почти пять месяцев удерживать их, несмотря на многократные по- пытки врага прорвать оборону бригады и захватить нашу военно-морскую базу на этом полуострове.

Заблаговременно и, следовательно, в условиях отсутствия соприкосновения с противником могут переходить к обороне мотострелковые и танковые подразде- ления в составе вторых эшелонов (резервов) частей и соединений, находящихся в тылу обороняющихся войск. В таких условиях, в частности, переходили к обороне подразделения 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии в решающий период битвы под Москвой. Вне соприкосновения с противником они оборудова- ли занимаемые районы в течение четырех суток начиная с 12 октября 1941 г.5

Не исключена возможность перехода к обороне при отсутствии соприкоснове- ния с противником и в ходе наступления. Например, 26 октября 1944 г. в Восточ- ной Пруссии 17-я стрелковая дивизия успешно наступала. Но к вечеру этого же дня разведка донесла о готовящемся контрударе резервов противника. В Целях введения его в заблуждение и создания основным силам дивизии благоприятных условий для перехода к обороне командир дивизии приказал продолжать наступ- ление одной ротой каждого батальона первого эшелона, а главными силами пе- рейти к обороне на выгодном рубеже.

Переход подразделений к обороне в условиях непосредственного соприкосно- вения с противником, как показывает опыт Великой Отечественной войны, чаще всего может иметь место при отражении контратак противника и закреплении за- хваченных рубежей, а также при неудачном исходе встречного боя. Так, в ноябре 1943 г. в течение двух дней противник пытался контратаками остановить наступ- ление подразделений 1470-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии юго-западнее Днепропетровска. Все контратаки противника были успешно отра- жены. Однако 5 ноября мощь контратак противника возросла, и для их отражения наступавшим подразделениям пришлось перейти к обороне6.

В ходе наступления подразделениям и частям придется часто форсировать во- дные преграды, захватывать и удерживать плацдармы. Бои за плацдармы, как по- казал опыт Великой Отечественной войны, характеризовались высокой активно- стью сопротивления со стороны противника. Так, 4-я стрелковая рота 795-го пол- ка, форсировав р. Тиса в ночь с 27 на 28 октября 1944 г. в районе населенного пун- кта Мехеш, заняла оборону на удалении 200—300 м от водной преграды. Противник силами до двух пехотных рот при поддержке огня артиллерии и мино- метов неоднократно атаковал обороняющиеся подразделения, но все его попытки ликвидировать плацдарм успеха не принесли7.

Переход к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с против- ником является исключительно сложным. Это обусловливается тем, что оборона

будет подготавливаться под огнем противника, в короткие сроки и не всегда на выгодном рубеже. Иногда подразделениям придется одновременно решать не сколько задач: частью сил вести огневой бой с противостоящим противником остальными силами занимать оборону с построением боевого порядка, систем опорных пунктов и системы огня, пополнять запасы боеприпасов, горючего других материальных средств и, как правило, под воздействием огня противника оборудовать занимаемые позиции. Нередко при этом придется с боем улучшать положение подразделений, если достигнутый рубеж не выгоден для обороны.

При переходе к обороне в условиях отсутствия непосредственного соприкосновения с противником времени на ее организацию может быть больше. Но и в этом случае не исключается возможность воздействия противника по переходящим обороне подразделениям авиацией, артиллерией, реактивными системами залпового огня, диверсионно-разведывательными группами, что будет требовать проведения мероприятий по подготовке обороны с соблюдением всех доступных ме маскировки, охранения и защиты.

В условиях возросших возможностей противника по ведению разведки и дальности нанесения огневых ударов весьма сложно переходить к обороне днем не только при непосредственном соприкосновении с противником, но и на значительных удалениях от него. Поэтому более благоприятны условия при переходе к обороне ночью и в других условиях ограниченной видимости, а также на закрыто местности. Ночное время и ограниченная видимость (при снегопаде, тумане, дож де и т. д.) снижают активность действий наземных войск и авиации противник; Ночью значительно сокращается глубина ведения им разведки наблюдением уменьшается эффективность огня, улучшаются условия для выполнения инже нерных работ с точки зрения обеспечения их скрытности. Вместе с тем в ночных условиях затрудняются выбор выгодных для обороны участков местности и ориентиров, создание системы огня. В таких случаях с рассветом потребуется срочно вносить коррективы в начертание позиций, расположение опорных пунктов и содержание элементов системы огня.

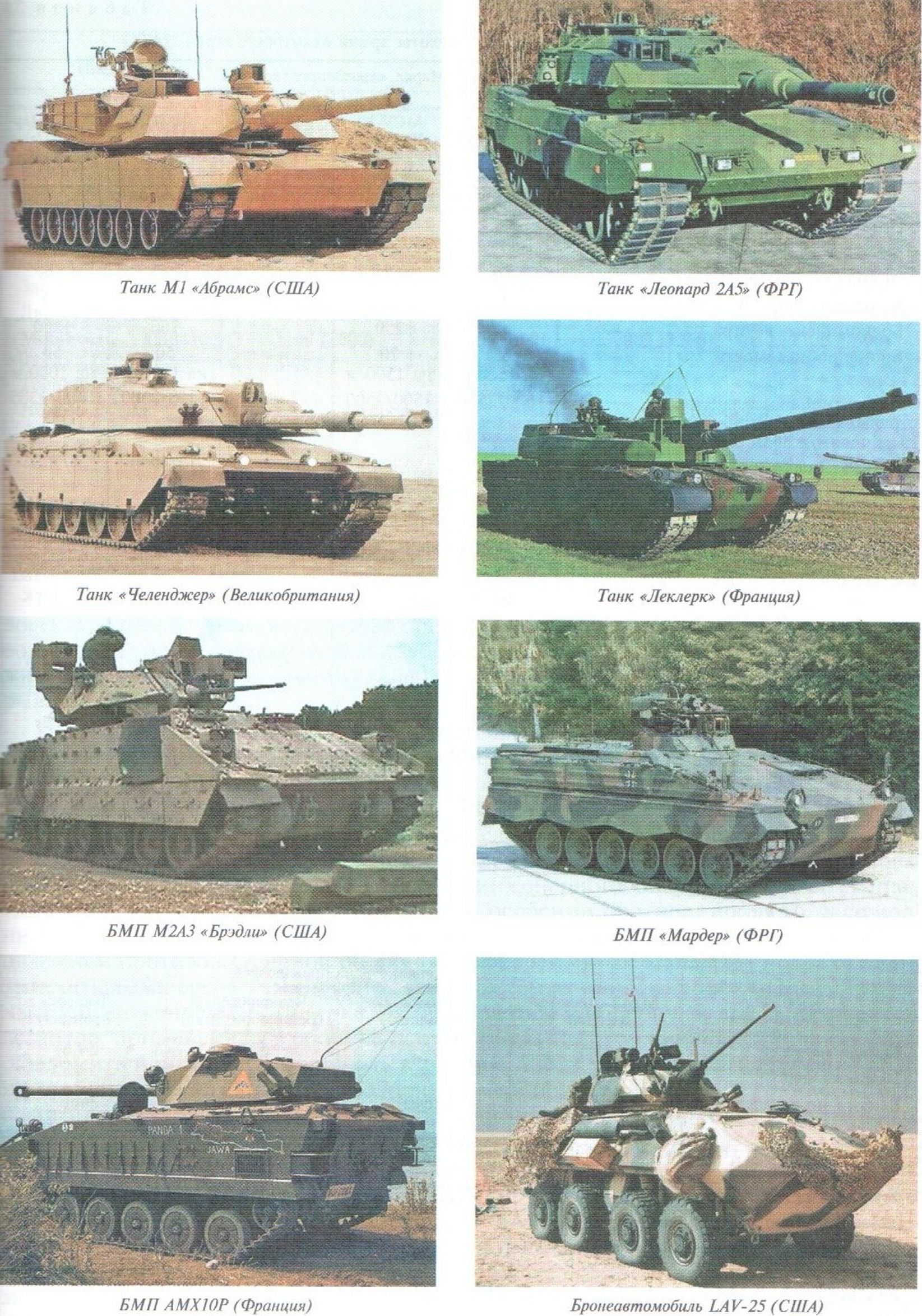

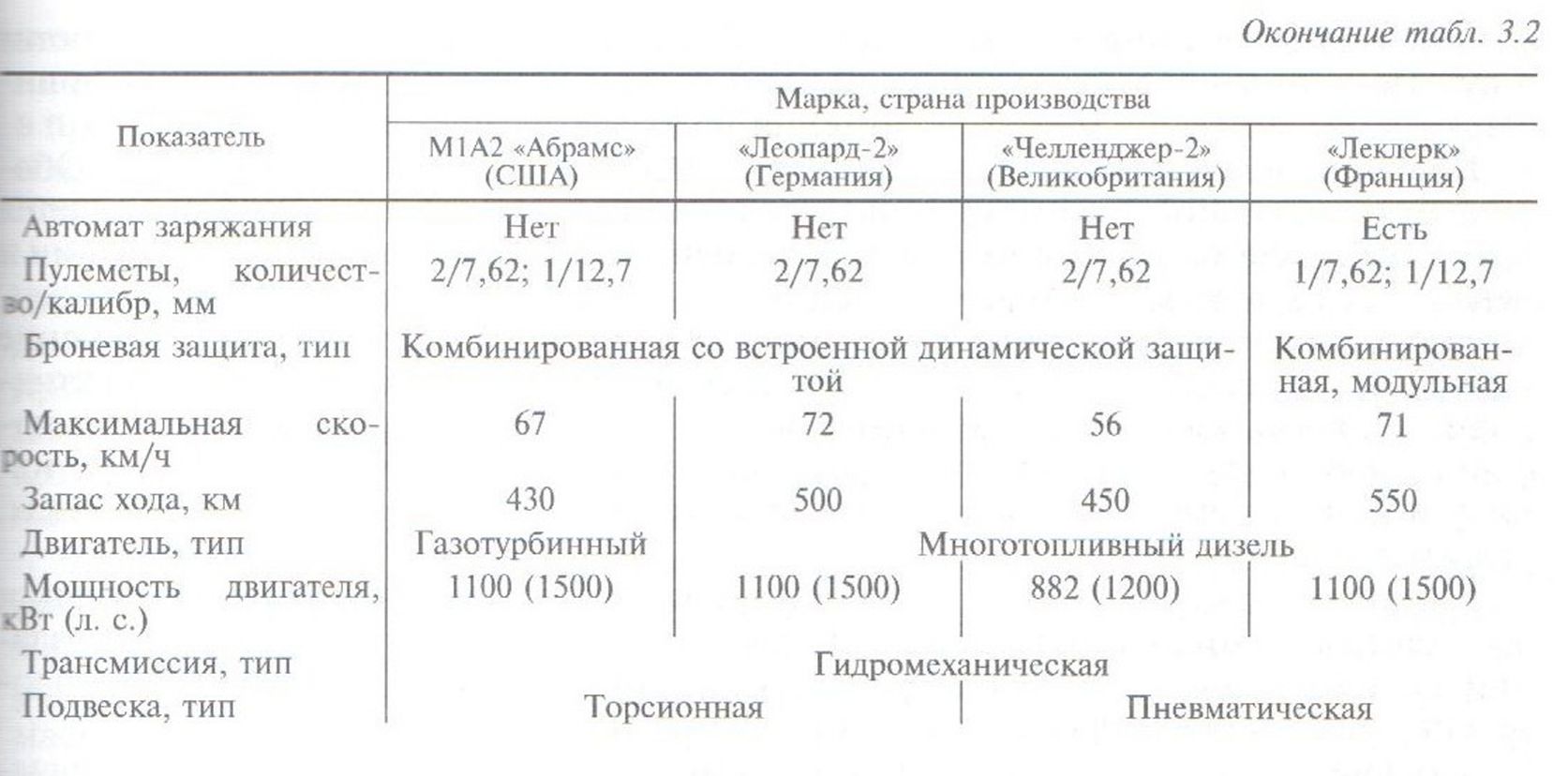

Во всех случаях на требования к организации обороны в первую очередь оказывает тот или иной вероятный порядок действий противника. Так, современный противник при переходе в наступление может применять весьма обширный арсенал высокоэффективных боевых средств: ядерное и высокоточно обычное оружие, боевые самолеты и вертолеты, танки, боевые машины пехоты бронетранспортеры. Основу вооружения мотопехотных и танковых батальонов в армиях США и ряда других стран НАТО составляет бронетехника (рис. 3.1 табл. 3.1, 3.2).

Характерно применение наступающим противником воздушных десантов, мас- сированных огневых ударов.

Для достижения цели обороны обороняющиеся подразделения должны нанес ти надежное поражение противнику огнем всех средств во время его выдвижения развертывания, при переходе в атаку, а затем и при вклинении в глубину обороны. В ходе боя должен своевременно применяться смелый маневр огнем, силами и средствами. Например, в ходе Курской битвы 7 июля 1943 г. для очередной атаки гитлеровцы перед центром участка 151-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии сосредоточили до двух батальонов пехоты и шесть танков. Осуществив маневр огнем, подразделения 476-го минометного полка и дивизион гвардейских реактивных установок массированным огнем сорвали развертывание противника, и его атака не состоялась8.

Рис.

3.1.

Бронетехника армий стран НАТО

|

Бронетранспортеры и боевые машины пехоты армий некоторых стран НАТО Показатель |

Марка, страна производства |

|||||

БТР М113А2 (США) |

БМП М2 «Брэдли» (США) |

БМП MCV-80 «Уорриор» (Великобри- тания») |

БТР VAB (Франция) |

БМП АМХ10Р (Франция) |

БМП «Mai дер-2» (Германия |

|

Год принятия па воору- |

1979 |

1981 |

1980 |

1974 |

1973 |

1982 |

жение |

|

|

|

|

|

|

Масса, т |

11,3 |

22,9 |

28 |

14 |

14,5 |

50 |

Экипаж/десант, чел. |

2/11 |

3/6 |

3/7 |

1/11 |

3/8 |

3/6 |

Калибр пушки, мм |

— |

25 |

30 |

— |

20 |

20 |

Боекомплект, выстр. |

— |

900 |

250 |

— |

760 |

1250 |

Бронспробиваемость, мм |

— |

65 |

70 |

— |

50 |

50 |

|

|

на 1500 м |

на 1500 м |

|

на 1000 м |

на 1000 д |

Эффективная дальность |

— |

1500/2500 |

1500/2500 |

— |

1400/2300 |

1400/2301 |

стрельбы по бронирован- |

|

|

|

|

|

|

ным целям/живой силе, м |

|

|

|

|

|

|

ПТУР, боекомплект/да- |

— |

7/4000 |

— |

— |

10/3000 |

4/2000 |

льность стрельбы, м |

|

|

|

|

|

|

Пулемет, количество/ка- |

1/12,7 |

1/7,62 |

1/7,62 |

1/7,62 |

1/7,62 |

2/7,62 |

либр, мм |

|

|

|

|

|

|

Защита лобовой брони от |

От пуль |

От 30-мм |

От 30-мм |

От пуль |

От пуль |

От 125-м! |

поражающего средства |

калибра |

автомати- |

автомати- |

калибра |

калибра |

танковых |

|

7,62 мм |

ческой |

ческой |

7,62 мм |

12,7 мм |

пушек |

|

|

пушки |

пушки |

|

|

|

|

|

(комб.) |

|

|

|

|

Максимальная скорость |

60/5,8 |

65/7,2 |

75 |

92/7 |

65/7 |

65 |

движения на суше/на пла- |

|

|

|

|

|

|

ву, км/ч |

|

|

|

|

|

|

Запас хода по шоссе, км |

480 |

480 |

660 |

1000 |

600 |

500 |

Тип двигателя |

Дизельный |

Дизельный |

Дизельный |

Дизельный |

Дизельный |

Дизельны |

Мощность двигателя, л. с. |

215 |

500 |

550 |

162 |

280 |

600 |

Плавучесть |

Плаваю- |

Плаваю- |

Неплаваю- |

Плаваю- |

Плаваю- |

Неплаваю |

|

щий |

щая |

щая |

щий |

щая |

щая |

Тип движителя |

Гусенич- |

Гусенич- |

Гусенич- |

Колесный |

Гусенич- |

Гусенич- |

|

ный |

ный |

ный |

|

ный |

ный |

Таблица

3

|

Танки армий некоторых стран НАТО Показатель |

Марка, страна производства |

|||

М1А2 «Абраме» (США) |

«Леонард-2» (Германия) |

«Челлеиджер-2» (Вели кобритан ия) |

«Леклсрк» (Фраиция) |

|

Боевая масса, т |

63,1 |

59,7 |

62,5 |

54,6 |

Экипаж, чел. |

4 |

4 |

4 |

3 |

Высота по крыше баш- |

2375 |

2640 |

2490 |

2460 |

ни, мм |

|

|

|

|

Пушка: калибр и тип |

120-мм гладкост- |

120-мм гладкост- |

120-мм нарезная |

120-мм гладкост |

|

вольная |

вольная |

|

вольная |

Боекомплект, выстр. |

40 |

42 |

52 |

40 |

Дальномер, тип |

|

Лазерный |

|

|

Стабилизатор, тип |

Электрогидравли- |

Электромеханический |

||

|

ческий |

|

|

|

Баллистический вычис- |

|

Есть |

|

|

литель |

|

|

|

|

Тепловизор |

|

Есть |

|

|

Особенно важно прочное удержание ключевых участков местности (опорного пункта, позиции), выгодных в тактическом отношении, например, с наличием на [ них естественных препятствий.

Важнейшими требованиями к обороне являются ее непреодолимость, устойчи- вость и активность. Во всех случаях она должна быть противотанковой, противовоздушной, противодесантной и глубокоэшелонированной. Подразделения должны быть готовы к длительному ведению оборонительного боя, в том числе и в отрыве от других войск.

Непреодолимость обороны достигается: выдержкой, стойкостью и упорством обороняющихся войск, их высоким моральным духом; непрерывным ведением разведки противника, своевременным вскрытием подготовки его к наступлению и возможных направлений атак; тщательной маскировкой боевого порядка и введе- нием противника в заблуждение относительно построения обороны и замысла действий; искусным, разнообразным построением обороны; умелым использова- нием выгодных условий местности и ее инженерного оборудования; созданием тщательно организованной системы огня, особенно противотанкового, в сочета- нии с системами инженерных заграждений, опорных пунктов и огневых позиций; надежной противовоздушной обороной; своевременным маневром подразделени- ями, огневыми средствами и огнем на угрожаемых направлениях; незамедлитель- ным уничтожением противника, вклинившегося в оборону, и его высадившихся десантов; применением в обороне неожиданных тактических приемов, способных ошеломить противника, поставить в трудное положение, навязать ему свою волю и инициативу; постоянным выполнением мероприятий по защите от оружия мас- сового поражения и высокоточного оружия противника; упорным и длительным удержанием районов обороны (опорных пунктов) в сочетании с участием в прове- дении контратак.

Устойчивость характеризуется способностью подразделений противостоять мощным ударам противника всеми видами оружия, отразить наступление его пре- восходящих сил, удержать занимаемые позиции, опорные пункты и важные райо- ны местности и уничтожить противника в случае вклинения. Подразделения дол- жны упорно оборонять занимаемые позиции и при любых обстоятельствах удер- живать их, даже вне тактической связи с соседями и в условиях полного окруже- ния. Обороняющиеся не имеют права оставлять занимаемые позиции и отходить

без приказа старшего начальника. Успех обороны зависит от стойкости, упорства и отваги личного состава, его боевой выучки, организованности и твердой воинской дисциплины, искусного управления подразделениями их командирами.

Непреодолимость и устойчивость обороны немыслимы без ее активности. Оборона будет активной тогда, когда наступающий противник постоянно поражается огнем всех средств на дальних подступах к ней, при выдвижении, развертывании перед передним краем, в ходе отражения атаки, а также в глубине обороны в случае его вклинения. Маневр силами, средствами и огнем, решительное проведении контратак при выгодных условиях для их осуществления являются основой активности обороны. Скрытно, внезапно и быстро проведенный маневр позволяет поставить свои подразделения в более выгодное положение по отношению к противнику и нанести ему, даже при его численном превосходстве в силах и средствах решительное поражение.

Следовательно, активность обороны заключается в непрерывном поражении противника всеми имеющимися средствами, навязывании ему своей воли и создании для него невыгодных условий для наступления, а также в своевременном проведении широкого маневра огнем на всех этапах боя.

Как свидетельствует опыт минувшей войны и локальных войн, важное значение в обороне имеет умелая борьба с танками и другими бронированными маши нами. Успех этой борьбы достигается умелым использованием защитных свойств местности и ее инженерным оборудованием, искусным построением обороны и умелой организацией огня противотанковых средств, созданием системы заграждений в сочетании с естественными препятствиями.

В зависимости от полученной задачи, боевых возможностей подразделений, ха- рактера местности и степени ее инженерного оборудования, а также от избранно го способа ведения боя оборона может быть позиционной или маневренной. Воз можно их сочетание.

Позиционная оборона — основной вид обороны. Она наиболее полно отвечает целям обороны и применяется на тех направлениях, где потеря обороняемой территории недопустима. Позиционная оборона ведется в целях прочного и длительного удержания оборонительных позиций и участков местности, а также важны объектов. Для нее характерны нанесение потерь противнику перед переднюю краем обороны и в ее глубине, глубокое эшелонирование сил и средств, развитая в инженерном отношении система оборонительных позиций, рубежей, районов и подготовленная система огневого поражения противника (огня), опираясь на которые, войска не допускают прорыва противника в глубину обороны.

Основной способ ведения позиционной обороны заключается в уничтожении противника огнем всех средств по мере подхода его к переднему краю и упорного удержании выгодных в тактическом отношении и подготовленных к обороне районов местности.

Маневренная оборона применяется на тех направлениях, где у противника зна- чительное превосходство в силах и возможно временное оставление территории за счет чего можно выиграть время и провести выгодную перегруппировку сил для решительного поражения наступающего противника. Маневренная оборона заключается в последовательном ведении оборонительных боев по удержанию эшелонированных в глубину рубежей (позиций) в сочетании с проведением коротки; контратак, применением огневых засад, заграждений и разрушений на путях на ступления противника.

Батальон, как правило, ведет позиционную оборону. В отдельных случаях он может участвовать в маневренной обороне части, а при действиях в полосе обес- печения — вести ее самостоятельно.

Мотострелковый (танковый) батальон для ведения обороны занимает район, г рота — опорный пункт. При этом батальон (рота) может занимать оборону в пер-

вом или во втором эшелоне бригады, полка (батальона), в полосе обеспечения или на передовой позиции, а также составлять общевойсковой резерв или находиться в противодесантном резерве. При выходе из боя и отходе батальон может быть на- значен в арьергард, а рота — в головную (тыльную, боковую) походную заставу или для действий в качестве подразделений прикрытия.

Батальон первого эшелона занимает оборону на первой оборонительной пози- ции, имея задачу нанести поражение противнику при его развертывании и перехо- де в атаку, отразить наступление противника и удержать занимаемый район, вос- претить прорыв противника в глубину обороны и создать тем самым благоприят- ные условия для полного разгрома противника. При этом он может быть усилен артиллерийской батареей или дивизионом, танковой (мотострелковой) ротой, инженерно-саперным взводом и другими подразделениями.

Батальон второго эшелона занимает оборону на второй позиции, как правило, на важнейшем направлении. Он предназначен для прочного удержания занимае- мого района в глубине обороны, воспрещения прорыва противника в глубину обо- роны, разгрома вклинившегося противника действиями подразделений на зани- маемых позициях, рубежах и восстановления положения по переднему краю. При необходимости он частью сил может усилить подразделения первого эшелона в случае потери ими боеспособности, а также участвовать в действиях по уничтоже- нию воздушных десантов и аэромобильных подразделений противника. Танковый батальон и мотострелковый батальон на боевых машинах пехоты, кроме того, ре- шают задачи по отражению атак танков противника с огневых рубежей (огнем с места).

Мотострелковый (танковый) батальон, назначенный для обороны в полосе обес- печения, действует в качестве передового отряда с целью задержать наступление превосходящих сил противника, заставить его преждевременно развернуться и на- ступать в невыгодном для него направлении, нанести ему потери и выиграть вре- мя для подготовки обороны.

При отсутствии полосы обеспечения батальон (рота) может обороняться на пе- редовой позиции, создаваемой на удалении 6—8 км от переднего края обороны, имея цель ввести противника в заблуждение относительно начертания переднего края и построения обороны, не допустить внезапного нападения противника на подразделения первого эшелона, отразить его разведку боем и вынудить прежде- временно развернуть свои главные силы.

Батальон (рота), составляющий общевойсковой резерв соединения (части,), зани- мает указанный район сосредоточения (район обороны) и находится в готовности к выполнению внезапно возникающих задач или к усилению (замене) подразделе- ний первого эшелона в случае потери ими боеспособности.

Рота первого эшелона батальона обороняет опорный пункт па первой и второй траншеях с задачей нанести противнику поражение огнем всех средств и не допус- тить прорыва им переднего края. Рота может быть усилена минометной или ар- тиллерийской батареей (мотострелковая рота — иногда и танковым взводом), а также другими подразделениями.

Рота второго эшелона батальона имеет задачу остановить, а при благоприятных условиях и уничтожить контратакой подразделения противника, прорвавшиеся через первую и вторую траншеи. Рота подготавливает опорный пункт с опорой на третью, а иногда и четвертую траншею. Танковая рота (мотострелковая рота на бо- евых машинах пехоты), кроме того, подготавливает один-два огневых рубежа, ко- торые могут совпадать с рубежами для контратаки.

Батальон (рота) может также назначаться в противодесантный резерв и для бо- рьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Находясь в про- тиводесантном резерве, батальон (рота) ведет разведку воздушного противника,

устанавливает заграждения, подготавливает огневые засады и находится в готов- ности к уничтожению десанта и диверсионно-разведывательных групп.

Танковый батальон в обороне может применяться для усиления мотострелко- вых батальонов, а мотострелковый — для усиления танковых подразделений.

Для создания прочной, устойчивой и непреодолимой обороны батальон (рота) принимает соответствующее ее построение.

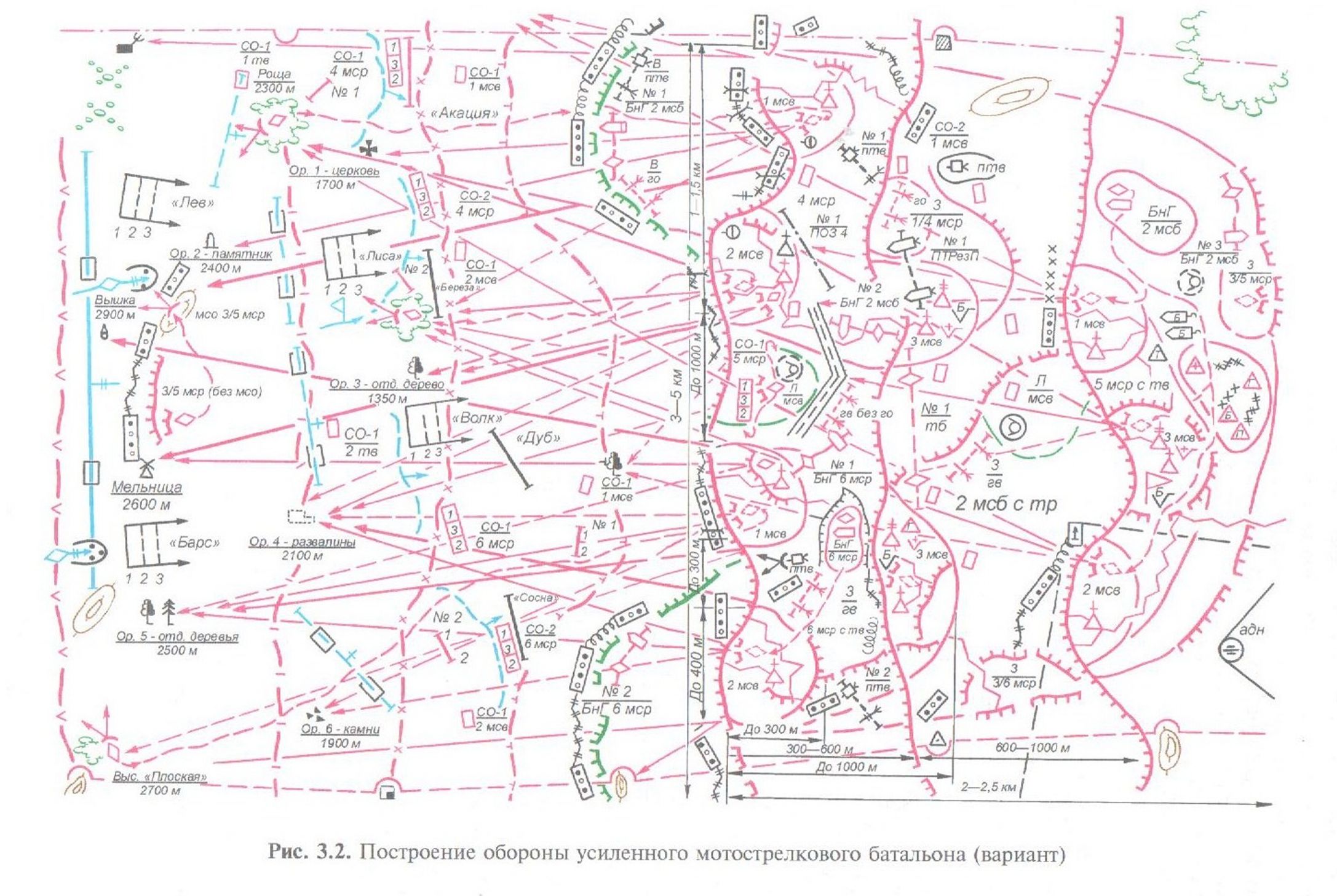

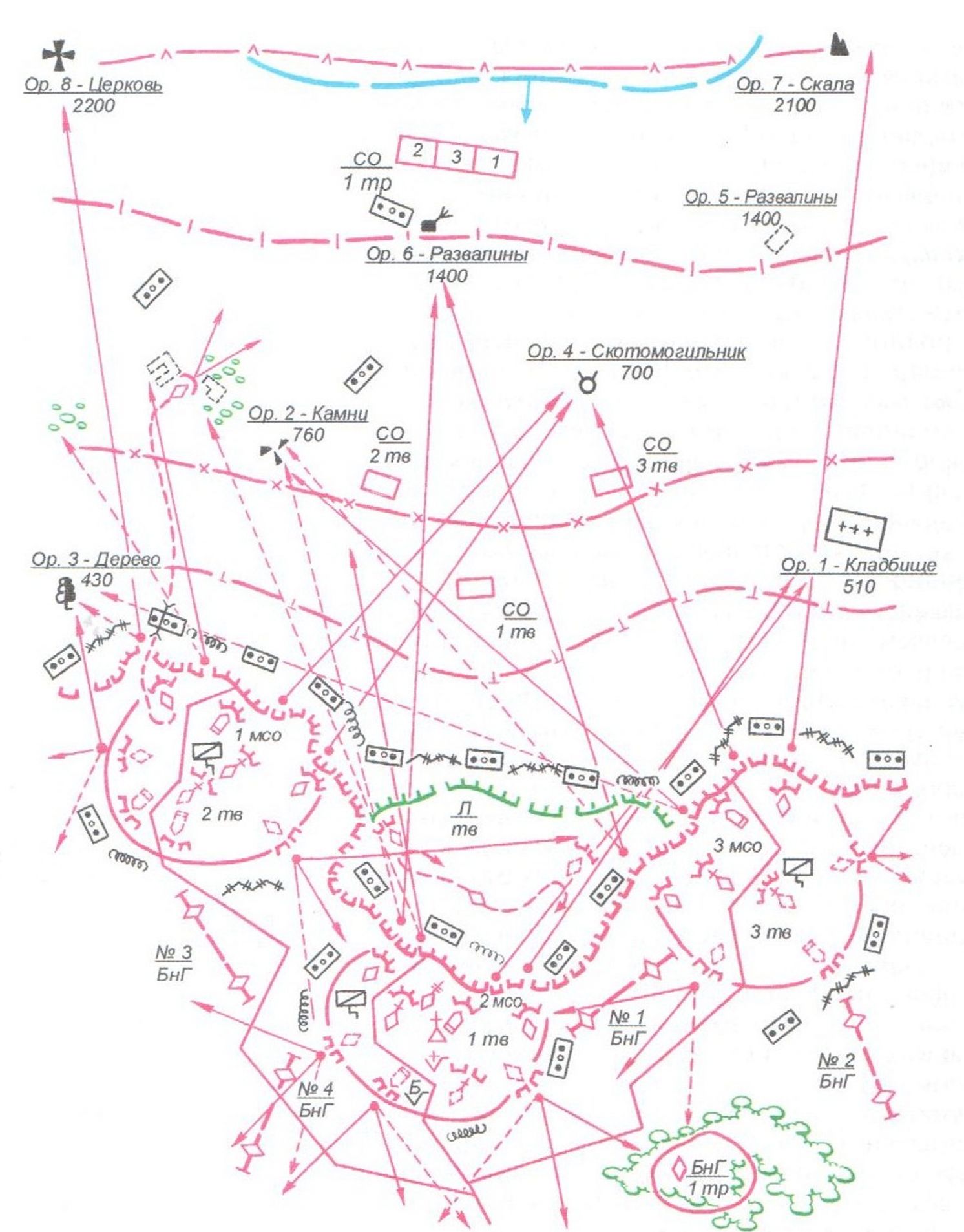

Построение обороны батальона (роты) включает: боевой порядок, систему опор- ных пунктов и огневых позиций; системы огня, инженерных заграждений и управления (рис. 3.2).

В каждом конкретном случае построение обороны должно отвечать замыслу боя, учитывать характер местности и действий противника. Оно должно вводить противника в заблуждение относительно начертания и построения позиций, бое- вого порядка и расположения огневых средств, затруднять ему выбор объектов для огневых ударов по ним и тем самым вынудить противника наносить их по ложным или незанятым участкам. Построение обороны в целом должно обеспечивать на- растающее противодействие противнику, позволяющее не допустить прорыва им района обороны (опорного пункта) и тем самым создать условия для его уничто- жения.

Боевой порядок в обороне — построение подразделений для ведения боя. Он дол- жен соответствовать задаче, замыслу предстоящего боя и обеспечивать: устойчи- вость и активность обороны, успешное ведение оборонительного боя с примене- нием только обычного оружия и в условиях применения ядерного оружия и других средств поражения; наиболее полное использование боевых возможностей по- дразделений для поражения противника на всех этапах боя; наименьшую уязви- мость подразделений от ударов всех видов оружия; маневр огнем и подразделени- ями в ходе боя; максимальное использование маскирующих свойств местности; возможность отражения ударов противника с воздуха, уничтожения его аэромоби- льных десантов и диверсионно-разведывательных групп; поддержание непрерыв- ного взаимодействия и управления подразделениями.

Боевой порядок батальона (роты) в основном зависит от его задачи, важности обороняемого направления, укомплектованности подразделений, состава придан- ных сил и средств, размеров района обороны (опорного пункта), сил противника и направлений его атак, а также от характера местности.

Боевой порядок батальона (роты) обычно включает первый эшелон, второй эшелон или резерв, артиллерийские подразделения (подразделение), подразделе- ния и огневые средства (средства поражения), остающиеся в непосредственном подчинении командира батальона (роты). В зависимости от условий обстановки в него могут входить бронегруппа и огневые засады (см. рис. 3.2).

Первый эшелон мотострелкового (танкового) батальона составляют мотострелко- вые (танковые) роты, усиленные танковыми (мотострелковыми), противотанковы- ми, гранатометными и инженерно-саперными подразделениями. Он предназначен для нанесения поражения подразделениям противника при их развертывании и пе- реходе в атаку противника передним краем обороны и при вклинении его в глуби- ну, а в целом для прочного удержания важных участков местности и недопущения прорыва занимаемого района обороны. В его составе могут быть две или три роты.

При одноэшелонном построении боевого порядка батальона выделяется резерв в составе не менее взвода. Такое построение обычно применяется при недостатке сил и средств, на труднодоступной для действий противника местности, при обо- роне во втором эшелоне соединения (части) или на второстепенном направлении, а также при бое в полосе обеспечения. Резерв батальона занимает район сосредо- точения, в котором готовит опорный пункт.

В

зависимости от выполняемой задачи и

характера местности батальон может

иметь

различное расположение рот. Одна из

рот может быть выдвинута вперед или

находиться сзади, чтобы образовать огневой мешок, а на открытом фланге распо- лагаться уступом.

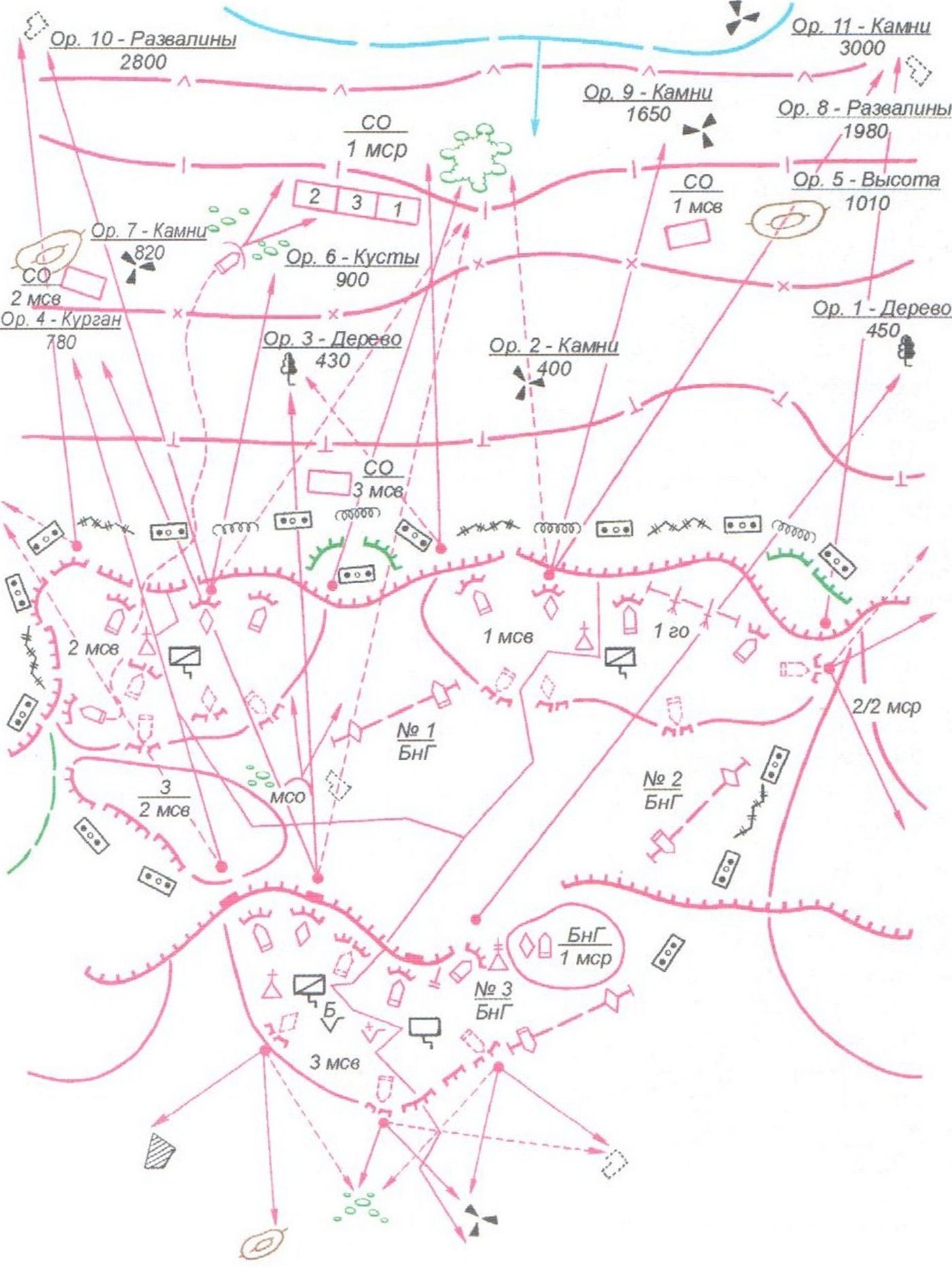

Боевой порядок мотострелковой (танковой) роты строится в один или два эшело- на (рис. 3.3, 3.4). Первый эшелон роты составляют мотострелковые (танковые) взводы со средствами усиления. Он предназначен для нанесения противнику мак- симального поражения огнем всех средств перед передним краем обороны и упор- ного удержания важных участков местности (объектов) на переднем крае. При од- ноэшелонном построении боевого порядка роты в его состав входят все мотост- релковые (танковые) взводы со средствами усиления, а при двухэшелонном — в

Рис.

3.3. Построение боевого порядка

мотострелковой роты в обороне в два

эшелона

(вариант)

Рис.

3.4.

Построение боевого порядка танковой

роты в обороне в один эшелон

(вариант)

состав первого эшелона назначаются обычно два взвода, а в состав второго — один взвод. Второй эшелон роты предназначается главным образом для прочного удер- жания опорного пункта в глубине обороны (на второй траншее). В зависимости от характера местности взводы в опорном пункте роты могут располагаться углом на- зад, иметь уступное и другое расположение. Причем взводы первого эшелона рас- полагаются на первой, а взвод второго эшелона — на второй траншее.

Артиллерийские подразделения (подразделение) батальона обычно остаются в подчинении командира и используются в полном составе для поддержки боя мо- тострелковых рот первого эшелона. Артиллерийский дивизион может придаваться побатарейно ротам. Гранатометный взвод по отделениям может придаваться ро- там первого эшелона или в полном составе мотострелковой роте, обороняющейся на направлении сосредоточения основных усилий батальона.

Огнеметное подразделение, другие подразделения и огневые средства (средства по- ражения), остающиеся в непосредственном подчинении командира батальона (роты), занимают позиции в опорных пунктах мотострелковых рот (взводов), и промежутках между ними или район сосредоточения и используются, как прави- ло, в полном составе па направлении сосредоточения основных усилий противни- ка, прикрытия открытого фланга и обеспечения контратаки.

Противотанковое подразделение батальона (взвод) обычно остается в подчине- нии командира батальона, занимает район сосредоточения и используется, как правило, в полном составе на танкоопасном направлении. На закрытой и пересе- ченной местности оно может придаваться ротам первого эшелона.

Зенитные подразделения, как правило, остаются в непосредственном подчине- нии командира батальона и располагаются в опорных пунктах рот и в районе командно-наблюдательного пункта батальона.

Бронегруппа батальона (роты) создается в целях повышения активности обороны и своевременного усиления ее устойчивости на наиболее угрожаемых направлени- ях, закрытия брешей, образовавшихся в результате огневых ударов противника, а также для решения других задач, требующих быстрого реагирования на ситуацию. В состав бронегруппы могут входить несколько танков, боевых машин пехоты или бронетранспортеров (обычно без десанта), выделенных из подразделений первого и второго эшелонов, обороняющихся вне направлений сосредоточения основных усилий. Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры), предназначенные для действий в составе бронегруппы, первоначально могут располагаться и гото- виться к бою в опорных пунктах своих подразделений. Затем в установленное вре- мя они сосредоточиваются в районе, обладающем надежными защитными и мас- кирующими свойствами местности (в оврагах, на обратных скатах высот, в лесу и других укрытых местах), и готовятся к выполнению поставленных задач или заня- тию обороны в своих опорных пунктах.

Командиром бронегруппы может быть назначен: в батальоне — один из коман- диров взводов роты второго эшелона, в роте — один из заместителей командиров взводов.

Огневая засада выставляется в целях нанесения противнику максимального по- ражения внезапно открываемым огнем прямой наводкой, кинжальным огнем с короткой дистанции и применением минно-взрывпых заграждений. В огневую за- саду может выделяться взвод (отделение, танк), усиленный огнеметчиками и сапе- рами. Наиболее выгодными местами для позиций огневой засады являются обрат- ные скаты высот, складки местности, окраины населенных пунктов, опушки леса, кустарник.

Для решения задач обороны в батальоне (роте) создается система опорных пунк- тов и огневых позиций. Она включает: опорные пункты рот (взводов), связанные между собой по фронту и глубине единой системой огня и заграждений; основ- ные, запасные и временные огневые позиции артиллерии, танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), противотанковых ракетных комплексов и других огневых средств; траншеи и ходы сообщения. Кроме того, в эту систему входит позиция боевого охранения. В боевое охранение на удаление до 2 км высылается обычно усиленный взвод от батальона первого эшелона. Фронт позиции боевого охранения около 500 м. Перед ней и на флангах устраиваются заграждения.

Батальону назначается район обороны, а роте и взводу — опорный пункт.

Район обороны батальона может составлять до 5 км по фронту и до 3 км в глуби- ну. Оборона батальона строится в пределах одной позиции, в которой оборудуют- ся три-четыре траншеи. Район обороны батальона состоит из опорных пунктов рот, огневых позиций артиллерийских подразделений, основных, запасных и вре- менных огневых позиций огневых средств, оставшихся в подчинении командира батальона, огневых рубежей противотанкового подразделения, второго эшелона (общевойскового резерва), района сосредоточения и огневых рубежей бронегруппы. Кроме того, в районе оборудуются: места для командно-наблюдательного пункта, расположения подразделений технического обеспечения и тыла, в нем могут располагаться средства (подразделения) противовоздушной обороны, созда- ваться ложные опорные пункты и позиции огневых средств.

Ширина и глубина района обороны батальона, расстояние между траншеями, подразделениями и огневыми средствами — величины непостоянные. Так, напри- мер, на местности, не везде доступной для действий наступающих войск, а также

при обороне в полосе обеспечения фронт обороны батальона может быть большим.

Опорный пункт роты по ширине может составлять до 1500 м, а по глубине око- ло 1000 м. Опорный пункт мотострелковой роты оборудуется двумя или одной траншеей и состоит из опорных пунктов мотострелковых взводов, позиций огне- вых средств роты и приданных подразделений, района сосредоточения бронегруппы. Опорный пункт танковой роты состоит из опорных пунктов танковых взводов и позиций приданных подразделений.

Танки, приданные мотострелковой роте, занимают оборону в ее опорном пунк- те и усиливают ее возможности по борьбе с бронецелями противника. Мотострел- ковые подразделения, приданные танковой роте, занимают позиции обычно впе- реди танков вне их основных секторов стрельбы, а также в промежутках между танковыми взводами и на флангах.

Для круговой обороны опорного пункта роты должны широко использоваться ходы сообщения, взводам назначаться дополнительные секторы обстрела, а для огневых средств подготавливаться основные, временные и запасные огневые по- зиции с учетом ведения огня в стороны флангов и в тыл. Часть огневых средств следует располагать в глубине обороны. На флангах, в промежутках между взвода- ми, в тылу опорного пункта устраиваются заграждения.

Промежутки между опорными пунктами рот могут достигать 1000 м, а между взводами до 300 м. Они обязательно должны находиться под непрерывным наблю- дением, простреливаться фланговым и перекрестным огнем всех средств, особен- но противотанковых, а также прикрываться огневыми засадами, огнем артилле- рии и заграждениями. В промежутках между опорными пунктами рот (взводов) оборудуются траншеи и запасные позиции.

Начертание и оборудование траншеи и ходов сообщения должны обеспечивать подразделениям удобство ведения круговой обороны, укрытое расположение по- дразделений и огневых средств, быстрый и скрытный маневр по фронту и в глуби- ну. Недопустимо прямолинейное начертание траншей.

Первая траншея первой позиции является передним краем обороны, который назначается старшим командиром. Перед первой траншеей создаются мин- но-взрывные и невзрывные заграждения. Она выбирается по возможности за есте- ственными противотанковыми препятствиями и должна обеспечивать хорошее наблюдение за противником, наилучшие условия для создания зоны сплошного огня всех видов перед передним краем, на флангах, в промежутках и из глубины обороны. Местность перед передним краем обороны должна затруднять против- нику ведение наблюдения, выбор укрытых районов для сосредоточения танков и пехоты и скрытых подступов к переднему краю обороны.

Вторая траншея оборудуется на удалении 400—600 м от первой с таким расче- том, чтобы обороняющие ее подразделения могли своим огнем поддержать по-

дразделения, занимающие первую траншею, а также вести огонь но противнику на подступах к переднему краю обороны и прикрывать огнем заграждения перед ним.

Третья траншея оборудуется на удалении 600—1000 м от второй с таким расче- том, чтобы обороняющие ее подразделения могли вести огонь в полосе между вто- рой и третьей траншеей, а на отдельных участках и перед передним краем оборо- ны, а также использовать ее как исходные положения для маневра на угрожаемые направления.

Четвертая траншея оборудуется на удалении 400—600 м от третьей с таким расчетом, чтобы обороняющие ее подразделения могли своим огнем поддержать подразделения, занимающие третью траншею, а также вести огонь на подступах к ней.

Ходы сообщения используются для скрытного маневра подразделений, ведения боя с вклинившимся в оборону противником, а также для эвакуации раненых, по- дачи боеприпасов и продовольствия. На каждый взвод открывается не менее од- ного хода сообщения от первой траншеи ко второй и на каждую роту — не менее одного хода сообщения от второй траншеи к третьей (четвертой). Траншеи и ходы сообщения должны отрываться полного профиля, а на отдельных участках усили- ваться одеждой крутостей. В траншеях и ходах сообщения для личного состава устраиваются перекрытые участки, подбрустверные ниши, блиндажи и убежища, а для ракет, боеприпасов и других материальных средств отрываются ниши и рови- ки. На огневых позициях оборудуются противоосколочные козырьки.

Ходы сообщения оборудуются вынесенными, примкнутыми стрелковыми ячейками и бойницами. Прямые участки (фасы) траншей и ходов сообщения де- лаются длиной от 20 до 50 м с углом между ними (в местах «излома») 90—120°. При выходе из боя и отходе траншеи и ходы сообщения используются для выхода лич- ного состава в районы сбора взводов, рот и батальонов.

Основным способом уничтожения противника в обороне является огонь. Батальон (рота) располагает разнообразными огневыми средствами, отличающимися воз- можностями по дальности стрельбы и эффективности поражения целей. Для наи- большей эффективности огня его нужно организовывать в единую систему, отве- чающую замыслу предстоящего боя.

Система огня батальона (роты) представляет собой организованное по единому плану расположение огневых средств, сочетание и распределение их по целям, ме- сту и времени с учетом максимального использования огневых возможностей в соответствии с решением командира на бой для поражения противника при под- ходе его к переднему краю обороны, развертывании и переходе в атаку, отражении атаки танков и мотопехоты противника перед передним краем обороны, на флан- гах и при вклинении в район обороны (опорный пункт).

Система огня батальона (роты) должна обеспечивать нанесение надежного по- ражения противнику в течение боя на всех его этапах. Она включает: огонь штат- ных, приданных и поддерживающих подразделений и огневых средств, подготов- ленный на подступах к обороне, перед передним краем, на флангах, в промежут- ках между опорными пунктами и в глубине обороны; зоны огня противотанковых средств и сплошного многослойного огня всех видов оружия перед передним краем, в промежутках, на флангах и в глубине обороны для уничтожения прежде всего танков и других бронированных машин противника; подготовленный ма- невр огнем в целях его сосредоточения в короткие сроки на любом угрожаемом направлении или участке. Основу системы огня в батальоне составляет противо- танковый огонь рот, штатных и приданных противотанковых средств, огонь ар- тиллерии прямой наводкой с учетом применения на танкоопасном направлении противотанкового резерва и подвижного отряда заграждений бригады (полка), а в

роте — огонь танков и боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других огне- вых средств (см. рис. 3.2—3.4).

Непосредственно перед передним краем обороны, а на важнейших участках и перед третьей траншеей в полосе до 400 м подготавливается зона сплошного мно- гослойного огня.

Для решения огневых задач и повышения живучести огневых средств в преде- лах боевого порядка подразделения подготавливаются огневые позиции. Умелый выбор огневых позиций является важным условием выполнения поставленных ог- невых задач. Огневые позиции должны выбираться так, чтобы с них обеспечива- лись хороший круговой обзор местности и ведение огня в основном и дополните- льном секторах обстрела, возможность поражения целей на предельных дально- стях в заданных направлениях, маскировка и укрытие огневых средств, а также возможность их взаимной огневой поддержки. Линейное расположение огневых средств недопустимо. Танки и боевые машины пехоты располагаются в опорных пунктах по фронту и глубине на удалении до 200 м друг от друга.

Огневые позиции по своему назначению подразделяются на основные, времен- ные, запасные и ложные.

Основные огневые позиции предназначаются для выполнения поставленных за- дач в ходе боя. Они подготавливаются для боевых машин пехоты (бронетранспор- теров), танков, ПТРК, пулеметов, гранатометов и других огневых средств. Времен- ные огневые позиции оборудуются для дежурных огневых средств, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков и предназначаются для выполнения отдель- ных задач и введения противника в заблуждение относительно истинного постро- ения системы огня. Запасные огневые позиции предназначаются для осуществления маневра в ходе оборонительного боя, а также на случай невозможности выполне- ния поставленной задачи с основной позиции. Ложные огневые позиции создаются для введения противника в заблуждение относительно истинного положения ог- невых средств. Для боевых машин эти позиции (окопы) обычно оборудуются с имитацией основных демаскирующих признаков в 10—15 м от основной огневой позиции.

В зависимости от степени укрытия от наземного наблюдения огневые позиции могут быть открытыми и закрытыми.

Для борьбы с танками и другими бронированными машинами противника командир батальона (роты) определяет зону огня противотанковых средств, в кото- рой заблаговременно подготавливается и затем ведется огонь из танков, ПТРК, боевых машин пехоты и других противотанковых средств.

Глубина зоны противотанкового огня должна обеспечивать поражение танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) противника с выходом их в зону до- сягаемости противотанковых средств обороняющихся. Дальняя граница этой зоны определяется (устанавливается) в зависимости от дальности эффективного огня имеющихся противотанковых средств с учетом условий местности перед пе- редним краем, на флангах и в глубине обороны. Дальность эффективного огня средства (подразделения) — это дальность, на которой цель поражается одним вы- стрелом (залпом) с вероятностью не ниже 0,5. Для современных танков, напри- мер, она составляет 2—2,5 км. Но огонь может вестись и глубже, особенно проти- вотанковыми ракетными комплексами, вплоть до 3—4 км, а иногда и более.

Для отражения массированных атак танков и пехоты противника создается зона сплошного многослойного огня всех видов оружия. Она представляет собой уча- сток (полосу) местности, на которой каждая точка местности находится под дей- ствительным огнем. Причем огонь стрелкового оружия в пределах этой зоны уси- ливается огнем пулеметов, установленных на боевых машинах пехоты и броне- транспортерах, а огонь противотанковых средств — ручными противотанковыми гранатометами. Глубина этой зоны может быть до 400 м.

При организации системы огня особое внимание следует обратить на создание огневых мешков. Огневой мешок — участок местности перед передним краем или в глубине обороны, по которому с флангов и с фронта подготовлен огонь высокой плотности всех или большей части огневых средств подразделения в целях нанесе- ния максимального поражения (урона) противнику в короткий срок. Он создается путем такого расположения опорных пунктов рот, взводов и огневых средств, что- бы местность в его пределах простреливалась перекрестным, фланговым и фрон- тальным огнем всех средств.

В пределах огневого мешка устанавливаются минно-взрывные заграждения, подготавливается огонь артиллерии и минометов и сосредоточенный огонь стрел- кового оружия и гранатометов. Размеры огневого мешка в батальоне могут быть: при создании его перед передним краем 900—1000 м по фронту и до 1000 м в глу- бину, в глубине района обороны — 500—800 м по фронту и до 1000 м в глубину.

Для поражения противника на возможных маршрутах выдвижения, рубежах развертывания и направлениях его наступления и вклинения подготавливается сосредоточенный, заградительный огонь артиллерии (минометов) и сосредото- ченный огонь танков, боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Сосредоточен- ный огонь ведется по конкретно обнаруженной цели или группе целей из несколь- ких танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), пулеметов, автоматов и других огневых средств, а также одним или несколькими подразделениями роты. Подготовленный сосредоточенный огонь может вестись для подавления, уничто- жения или воспрещения продвижения противника. Участки сосредоточенного огня обычно назначаются по узлам дорог, переправам, дефиле, лесным просекам и другим участкам местности, сковывающим действия противника или уплотняю- щим его боевой порядок.

Размеры участков сосредоточенного огня по фронту и глубине определяются огневыми возможностями подразделений. По ширине они должны соответство- вать величине зоны осколочного действия снаряда и составлять 40 м на орудие для танков и 25 м для БМП. По глубине участки сосредоточенного огня должны соот- ветствовать величине рассеивания снарядов и составлять 100 м для танковых пу- шек и 50 м для БМП. Исходя из этого, размеры участка сосредоточенного огня могут быть: для танкового взвода — 120 м по фронту и 100 м по глубине; для мото- стрелкового взвода на БМП — до 75 м по фронту и 50 м по глубине. Ширина уча- стка сосредоточенного огня при стрельбе из стрелкового оружия назначается с учетом обеспечения плотности огня 10—12 пуль на 1 м ширины фронта и зависит от количества огневых средств, находящихся в подразделении и участвующих в бою. При штатной укомплектованности подразделений участок сосредоточенного огня по ширине может быть: для взвода — до 150 м, для роты — до 300 м.

Чтобы обеспечить ведение огня из танков и БМП по участку сосредоточенного огня в ночное время или в условиях плохой видимости, подготавливаются данные для стрельбы с помощью бокового уровня и азимутального указателя.

Способ ведения сосредоточенного огня из БМП, танков может быть различ- ным: методический огонь, беглый огонь и залпами. При ведении методического огня стреляющие БМП (танки) производят выстрелы в определенной последовате- льности через установленные промежутки времени. Такой огонь применяется при пристрелке и для обеспечения наблюдения за результатами стрельбы при переходе на поражение. Беглый огонь ведется по мере готовности БМП (танков) к следую- щим выстрелам и с максимальным темпом. Он применяется при стрельбе на пора- жение. При ведении огня залпами все стреляющие БМП (танки) производят вы- стрелы одновременно по команде командира подразделения.

Огонь может быть фронтальным, фланговым, перекрестным и кинжальным.

Систему огня командир батальона (роты) организует во время постановки за- дач и организации взаимодействия. При этом подразделениям (огневым средст-

вам) назначаются полосы огня (секторы обстрела), дополнительные секторы об- стрела и участки сосредоточенного огня, указывается готовность системы огня.

Полоса огня подразделения по фронту должна быть не менее ширины района обо- роны (опорного пункта) и указывается на местности (карте, схеме) четырьмя ориен- тирами: сначала справа, затем слева от себя в глубину. Глубина полосы огня опреде- ляется дальностью эффективного огня боевых средств подразделений. Для прикры- тия огнем стыков и промежутков между подразделениями полосы огня соседних по- дразделений должны перекрываться на дальностях 400—500 м от переднего края.

Секторы обстрела указываются БМП (БТР), танкам, пулеметам и другим огне- вым средствам. Огонь ручных противотанковых гранатометов подготавливается в полосах своих отделений.

Готовность системы огня определяется занятием огневыми средствами пози- ций, подготовкой данных для стрельбы, а также наличием ракет и боеприпасов.

Важным элементом построения обороны является система инженерных заграж- дений, которая включает заграждения, создаваемые при подготовке и в ходе обо- роны перед передним краем, на стыках, флангах и в глубине с применением минно-взрывных, невзрывных, комбинированных, электризуемых и водных загражде- ний. Она создается исходя из замысла боя в сочетании с естественными препятст- виями и системой огня, а также с учетом маневра войск. Ее основу составляют минно-взрывные заграждения.

Инженерные заграждения создаются силами подразделений, приданными ин- женерными подразделениями и наращиваются в ходе боя. С наибольшей плотно- стью они создаются прежде всего на направлении вероятного главного удара про- тивника, на передовой позиции, перед позициями боевого охранения, передним краем, в промежутках, на флангах и стыках подразделений.

Командно-наблюдательный пункт батальона оборудуется за ротами первого эше- лона или в районе опорного пункта роты второго эшелона (резерва) на удалении до 2 км от переднего края обороны батальона. Командно-наблюдательный пункт роты оборудуется обычно в глубине опорного пункта на удалении до 800 м от пе- реднего края в таком месте, откуда обеспечивается наблюдение за местностью пе- ред фронтом и на флангах обороны роты, а также просмотр по возможности всего опорного пункта и удобство управления подразделениями.

Взвод материального обеспечения батальона развертывается за вторым эшело- ном, вблизи путей подвоза и эвакуации. Район развертывания тыла батальона мо- жет находиться вне пределов района обороны батальона. В этом случае командир батальона должен согласовывать выбор района расположения тыла с командиром бригады (полка).

Пункт технического наблюдения батальона (роты) развертывается вблизи командно-наблюдательного пункта батальона (роты); ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа — за первым эшелоном батальона.

Пункт боевого питания роты и медицинский пост роты развертываются в опор- ном пункте роты в укрытых местах, доступных для скрытного подхода транспорт- ных средств.