- •Isbn 978-5-203-02109-0 © Воениздат, 2011

- •1. Общевойсковой бой, его характерные черты и способы ведения

- •2. Основы применения батальона (роты) в общевойсковом бою

- •3. Боевые возможности батальона (роты)

- •Контрольные вопросы

- •1. Общие положения

- •2. Система управления

- •3. Основы работы командира и штаба по управлению подразделениями

- •12. Изложите содержание работы командира и штаба батальона (командира роты) в ходе выполнения поставленной боевой задачи.Глава третья

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка обороны

- •2.1. Организация обороны

- •2.2. Подготовка подразделений к ведению обороны

- •3. Ведение обороны

- •3.1. Наступление противника в полосе обороны батальона (роты)

- •3.2. Действия батальона (роты) при ведении обороны

- •3.3. Смена обороняющегося батальона (роты)

- •3.4. Действия батальона (роты) в обороне ночью

- •4. Особенности ведения маневренной обороны

- •5. Оборона в укрепленном районе

- •6. Оборона водной преграды

- •7. Оборона в населенном пункте

- •8. Противодесантная оборона морского побережья и оборона островов

- •9. Выход из боя и отход

- •10. Оборона в особых условиях

- •Контрольные вопросы

- •2. Подготовка наступления

- •Задачи элементам боевого порядка:

- •3. Основные вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.

- •Боевой приказ командира 1 мсб на наступление

- •3. Ведение наступления батальоном (ротой)

- •3.1. Взгляды вероятного противника на ведение обороны

- •3.2. Действия батальона (роты) в наступлении

- •3.3. Наступление ночью

- •4. Прорыв укрепленного района

- •5. Форсирование водных преград 5.1. Общие положения

- •5.2. Организация форсирования

- •5.3. Действия подразделений при форсировании

- •6. Овладение населенным пунктом

- •7. Батальон (рота) в морском десанте

- •8. Преследование

- •9. Действия в отрыве от главных сил

- •10. Наступление в особых условиях

- •Контрольные вопросы

- •1. Основы встречного боя

- •3. Ведение встречного боя

- •Контрольные вопросы

- •1. Бой в окружении

- •2. Выход из окружения

- •Мотострелковый батальон (рота) в тактическом воздушном десанте

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка к десантированию и боевым действиям

- •3. Десантирование и ведение боевых действий

- •Батальон (рота) в разведывательном отряде

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка батальона (роты) к действиям в разведывательном отряде

- •3. Ведение разведки

- •Применение батальона (роты) в вооруженном конфликте

- •1. Участие мотострелкового (танкового) батальона (роты) в приграничном вооруженном конфликте

- •2. Участие мотострелкового (танкового) батальона (роты) во внутреннем вооруженном конфликте

- •2.1. Тактика действий иррегулярных вооруженных формирований во внутреннем вооруженном конфликте

- •2.2. Задачи и подготовка мотострелковых и танковых подразделений к действиям во внутреннем вооруженном конфликте

- •3. Особенности действий подразделений в районах вооруженных конфликтов

- •Контрольные вопросы

- •1. Основы передвижения войск

- •2. Подготовка марша

- •Расчет времени командиром 3 тб на организацию марша

- •Распоряжения (указания), отданные командиром 3 тб в создавшейся обстановке

- •Приказываю:

- •Указания командира 3 тб заместителю командира по вооружению

- •5. Перевозка подразделений

- •Расположение на месте и сторожевое охранение

- •1. Расположение на месте

- •2. Батальон (рота) в сторожевом охранении

- •Всестороннее обеспечение

- •1. Общие положения

- •2. Боевое обеспечение

- •2.1. Разведка

- •2.2. Охранение

- •2.3. Радиоэлектронная борьба

- •2.4. Тактическая маскировка

- •2.5. Инженерное обеспечение

- •2.6. Радиационная, химическая и биологическая защита

- •3. Морально-психологическое обеспечение

- •4. Техническое обеспечение

- •5. Тыловое обеспечение

Контрольные вопросы

У. Изложите цель и сущность наступления.

Назовите способы перехода в наступление и дайте им характеристику.

Назовите задачи батальона (роты) в наступлении и изложите их содержание.

Раскройте боевой порядок батальона (роты) в наступлении (определение, элементы и их характеристика).

Изложите содержание подготовки наступления.

Изложите порядок и содержание работы командира батальона (роты) с получением за- дачи на наступление.

Изложите решение командира батальона (роты) на наступление (определение, элементы и их содержание).

Назовите пункты боевого приказа и изложите их содержание.

Изложите цель организации взаимодействия и его содержание.

10. Дайте краткую характеристику понятиям «атака» и «бой в глубине обороны против- ника».

11. Дайте характеристику видов переправ через водную преграду, изобразите на схеме рай- оны, рубежи, переправы.

Изложите задачи, боевой порядок штурмового отряда и штурмовой группы при дейст- виях батальона в ходе овладения населенным пунктом.

Назовите способы высадки батальона (роты), действующего в качестве морского де- санта, и изложите их содержание.

Изложите задачи передового отряда, авангарда, рейдового, обходящего и специального отрядов при действиях батальона в отрыве от главных сил.

Изложите характер действий батальона при преследовании отходящего противника (способы, построение, действия).

Изложите особенности действий подразделений батальона при наступлении в горных районах.ГЛАВА ПЯТАЯ ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ

1. Основы встречного боя

Применение современных средств поражения, возросшая мощь и дальность стрельбы обычного оружия, высокая подвижность войск и их большая ударная сила, отсутствие сплошного фронта и маневренный характер действий создают объективные предпосылки для частого возникновения встречных боев.

Встречный бой — разновидность наступательного боя. Он возникает тогда, ког- да обе стороны стремятся выполнить поставленные задачи наступлением. Во встречном бою не обязательно иметь превосходство в силах и средствах над про- тивником. Упредив его в открытии огня, развертывании в боевой порядок и пере- ходе в атаку, а также в нанесении ему внезапного и сильного удара, как правило, во фланг и тыл, можно разгромить не только равного, но и превосходящего по силе противника.

Встречный бой может возникнуть в различных условиях обстановки: в ходе марша, при развитии наступления, а также при проведении контратак в обороне.

На марше встречный бой может возникнуть в результате сближения двигаю- щихся, навстречу друг другу походных колонн. В этом случае встречный бой бата- льон (рота) может вести в составе главных сил полка (батальона) или самостояте- льно — при действии в передовом отряде или авангарде (головной походной заста- ве). Характерной особенностью действий батальона (роты) во всех случаях будет развертывание его из походного порядка в предбоевой и боевой порядки и атака противника с ходу.

При развитии наступления встречный бой может возникнуть при столкновении батальона (роты) с резервами противника, выдвигающимися для нанесения контр- атак или занятия выгодного для обороны рубежа; в ходе преследования отходяще- го противника при столкновении с его резервами, выдвигающимися из глубины; в ходе осуществления маневра в целях окружения противника при столкновении с его резервами, противодействующими его окружению, или при отражении удара противника, проводимого в целях деблокирования окруженной группировки. В этих условиях встречный бой могут вести батальон (рота) как первого, так и вто- рого эшелона (резерва). При этом следует учитывать, что батальон (рота) первого и второго эшелона в зависимости от условий обстановки будет находиться в бое- вом, предбоевом или походном порядке.

В обороне встречный бой характерен только для батальона (роты) второго эше- лона или резерва, выдвигающегося для проведения контратаки, закрытия образо- вавшихся брешей или занятия выгодного рубежа, а также для уничтожения воз- душного или морского десанта. В этом случае батальон (рота) для встречного боя будет развертываться из походного или предбоевого порядка.

Цель встречного боя в любых условиях обстановки — разгром наступающего противника в короткие сроки, захват инициативы и создание выгодных условий для дальнейших действий.

Встречный бой характеризуется: ограниченным временем на его организацию; резкими изменениями обстановки и скоротечностью действий, быстрым сближе- нием сторон, вступлением их в бой с ходу; напряженной борьбой за выигрыш вре- мени, захват и удержание инициативы и огневого превосходства над противни- ком; наличием в боевых порядках сторон значительных промежутков и открытых флангов, допускающих свободу маневра.

Во встречном бою, как правило, идет напряженная борьба за выигрыш времени и инициативу, захват и удержание которой приобретают решающее значение в до- стижении цели встречного боя. Как только одна из сторон теряет инициативу и отказывается от достижения поставленных целей наступлением, встречный бой для одной стороны переходит в оборону, для другой — в наступление.

Резкие и частые изменения обстановки, развертывание действий на широком фронте и их скоротечность, наличие открытых флангов и промежутков позволит в этих условиях наносить удары во фланг и тыл противнику.

Успех во встречном бою достигается: ведением непрерывной разведки на ши- роком фронте и на большую глубину в целях своевременного вскрытия намерений и состава войск противника; своевременным принятием решения и доведением задач до подчиненных; упреждением противника в развертывании и открытии огня, занятии выгодных рубежей местности и переходе в атаку; нанесением упреждающего сильного удара главными силами совместно с решительными дей- ствиями подразделений походного (боевого) охранения в целях расчленения бое- вого порядка противника и уничтожения его по частям; удержанием инициативы в ходе боя, падежным обеспечением флангов и тыла; твердым и непрерывным управлением и поддержанием взаимодействия между частями (подразделениями).

Все перечисленные условия достижения успеха во встречном бою тесно взаи- мосвязаны между собой. Так, заблаговременно полученные сведения о выдвигаю- щемся противнике позволяют командиру своевременно принять решение и поста- вить задачи подчиненным, а значит, упредить противника в открытии огня, раз- вертывании в боевой порядок и проведении внезапной атаки во фланг и тыл. Упреждение в открытии огня в свою очередь позволяет нанести поражение про- тивнику еще при движении его в походном порядке, затруднить его развертывание или расстроить боевой порядок и создать предпосылки для быстрого разгрома.

Твердое и непрерывное управление и поддержание постоянного взаимодейст- вия между подразделениями — непременное условие успеха в любом бою. Однако во встречном бою их значение особенно велико. Недостаточное внимание к этим вопросам может привести к срыву выполнения поставленной задачи.

Встречный бой батальона (роты) включает последовательное выполнение ряда тактических задач, основными из которых являются: развертывание элементов бо- евого порядка батальона (роты); огневое поражение противника; ведение боя на сковывающем направлении; разгром подразделений прикрытия (охранения) про- тивника; наращивание усилий вводом в бой общевойскового резерва; разгром противостоящего противника на направлении сосредоточения основных усилий. Выполняя эти задачи, батальон может вести встречный бой самостоятельно, дей- ствуя в передовом отряде (авангарде), или в составе главных сил бригады (полка) на сковывающем направлении или на направлении главного удара. Рота обычно ведет встречный бой в составе батальона, действуя на сковывающем направлении или па направлении сосредоточения основных усилий, а также в головной поход- ной заставе.

Передовой отряд до рубежа, который он должен захватить, ведет встречный бой лишь в том случае, если обойти противника невозможно или нецелесообразно.

Авангард (головная или боковая походная застава) должен во встречном бою раз- громить подразделение прикрытия (охранения) противника, сковать его главные силы и обеспечить выгодные условия для развертывания и вступления в бой глав- ных сил бригады (полка, батальона).

При ведении встречного боя (в передовом отряде или авангарде) батальон ско- вывает главные силы противника частью сил с фронта и наносит удар главными силами во фланг и тыл противнику. Если противник находится в походном поряд- ке, надежно подавлен огнем, а также когда маневр подразделений во фланг и тыл затруднен или требует значительного времени, удар по нему может наноситься с фронта.

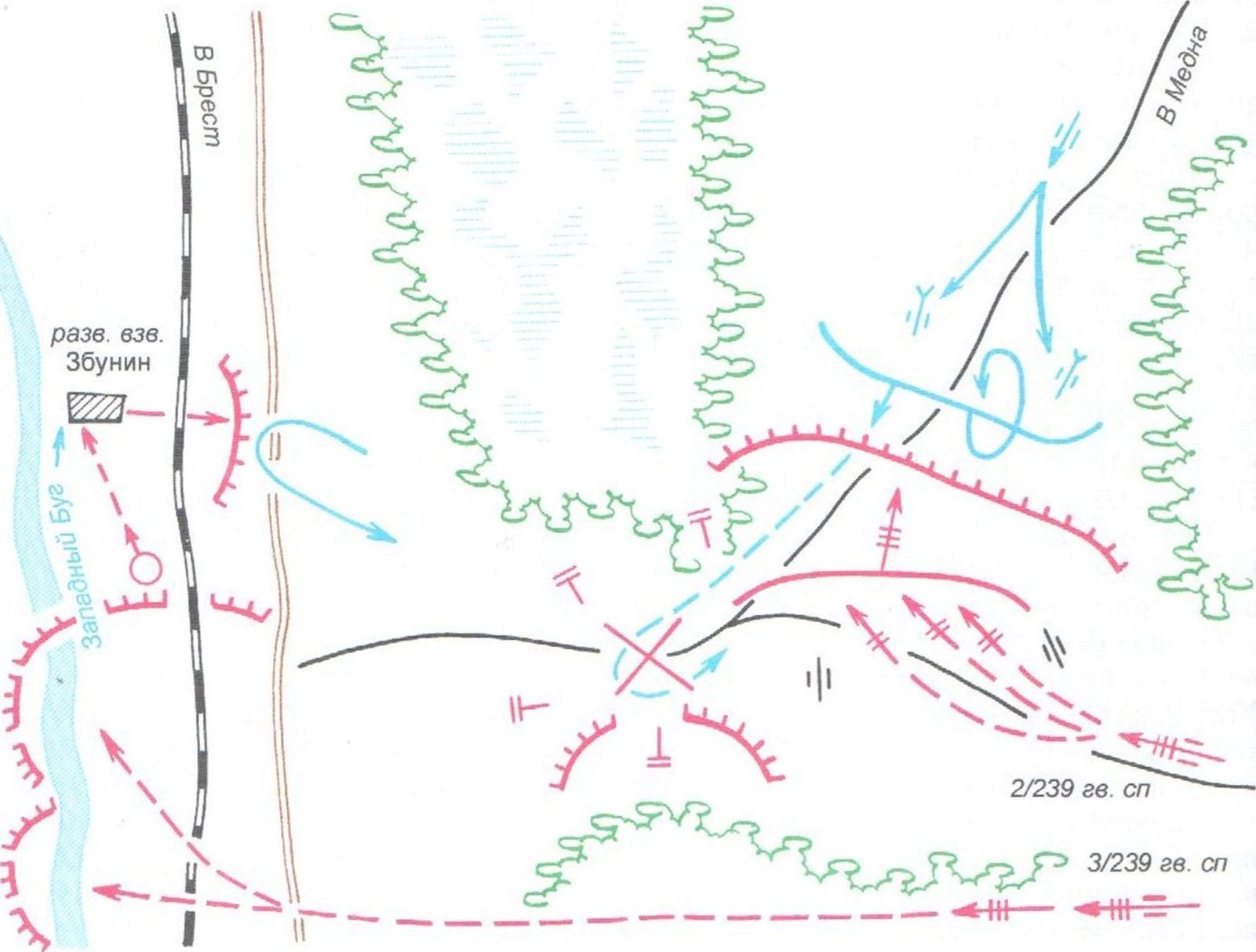

История Великой Отечественной войны знает немало примеров успешных дей- ствий батальонов, находящихся в авангарде. Приведем один из них (рис. 5.1).

Рис.

5.1.

Действия 2-го стрелкового батальона

239-го гвардейского стрелкового полка

в

авангарде

Преследуя отходящие на Брест части 112-й пехотной дивизии противника, 76-я гвардей- ская стрелковая дивизия 21 июля 1944 г. получила задачу выйти к государственной границе СССР с Польшей южнее Збунин и захватить плацдарм на Западном Буге.

237-й и 239-й гвардейские стрелковые полки этой дивизии, разгромив противника в крупном населенном пункте Малорыта (на рисунке нет), преследовали его в направлении Збунин. В авангарде 239-го гвардейского стрелкового полка двигался 2-й стрелковый бата- льон, усиленный полковой батареей 76-мм пушек и саперным взводом. Разведывательный взвод полка к исходу 20 июля вышел в район Збунин.

На рассвете 21 июля авангард полка достиг развилки проселочных дорог восточнее Збу- нин, где неожиданно столкнулся с колонной вражеской пехоты, идущей к переправе на За- падном Буге в районе Збунин. Колонна противника по своей численности превосходила

силы 2-го стрелкового батальона в полтора-два раза. Подход же главных сил полка ожидал- ся только через 40—60 минут. Командир авангардного батальона, мгновенно оценив обста- новку, решил упредить противника в развертывании и открытии огня, захватить выгодный рубеж между лесом и болотом, атаковать колонну противника с ходу и разгромить ее. По команде командира батальон развернулся в линию. Был дан сигнал «Вперед, в атаку».

Противник, не ожидавший внезапного нападения, в панике заметался, неся большие по- тери. Воспользовавшись этим, батальон успел занять выгодный рубеж. Артиллерия, с ходу развернувшись в боевой порядок, вела огонь прямой наводкой. Противник, используя чис- ленное превосходство, на правом фланге батальона потеснил 4-ю стрелковую роту и вышел к огневым позициям минометной роты. Ее командир, быстро оценив обстановку, атаковал врага своими силами. Атака была стремительной и внезапной. Минометчики в рукопашной схватке уничтожили 10 гитлеровцев и во взаимодействии с 4-й стрелковой ротой отбросили вклинившегося противника. Бой носил напряженный и ожесточенный характер. Во время боя расчет одного из орудий полковой батареи выбыл из строя. Тогда командир этой батареи и его ординарен встали у орудия и уничтожили огнем одну вражескую пушку и два пулемета.

Противник сосредоточил свои силы вдоль дороги между лесом и болотом и под воздей- ствием сильного артиллерийского и автоматно-пулеметного огня начал теснить отдельные подразделения и просачиваться в промежутки боевого порядка наших подразделений.

В этой обстановке командир 239-го гвардейского стрелкового полка усилил 2-й стрелко- вый батальон ротой автоматчиков, артиллерийским дивизионом и приказал прочной обо- роной обеспечить выдвижение главных сил полка к Западному Бугу.

Прибывшим подразделениям командир батальона поставил задачи: роте автоматчиков занять оборону на правом фланге; 3-й пулеметной роте заня ть позицию на дороге в засаде за левым флангом; артиллерийскому дивизиону занять огневые позиции в районе полковой батареи.

Все последующие атаки противника были отбиты организованным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Значительная часть пехоты и танков противника была унич- тожена. Прорывавшиеся мелкие группы на левом фланге были встречены из засады огнем 3-й пулеметной роты и тоже уничтожены. Упорной обороной, сильным огнем и грамотным маневром батальон не допустил противника к переправе и обеспечил переправу главным силам полка и захват ими плацдарма15.

Динамичный характер боя, быстрые и резкие изменения обстановки, прежде всего изменение положения и характера действий противника, затрудняют пред- видение развития боя. В связи с этим батальону (роте) во встречном бою указыва- ются ближайшая задача и направление дальнейшего наступления.

Определение батальону (роте) только ближайшей задачи является следствием того, что ко времени, когда батальону (роте) назначается боевая задача на встреч- ный бой, в районе, где он может произойти, обычно нет не только четко выражен- ного боевого порядка противника, но и той группировки, с которой предстоит ве- сти бой, так как она будет находиться еще в движении в этот район. В связи с этим батальону (роте) невозможно точно определить заранее последовательность реша- емых задач.

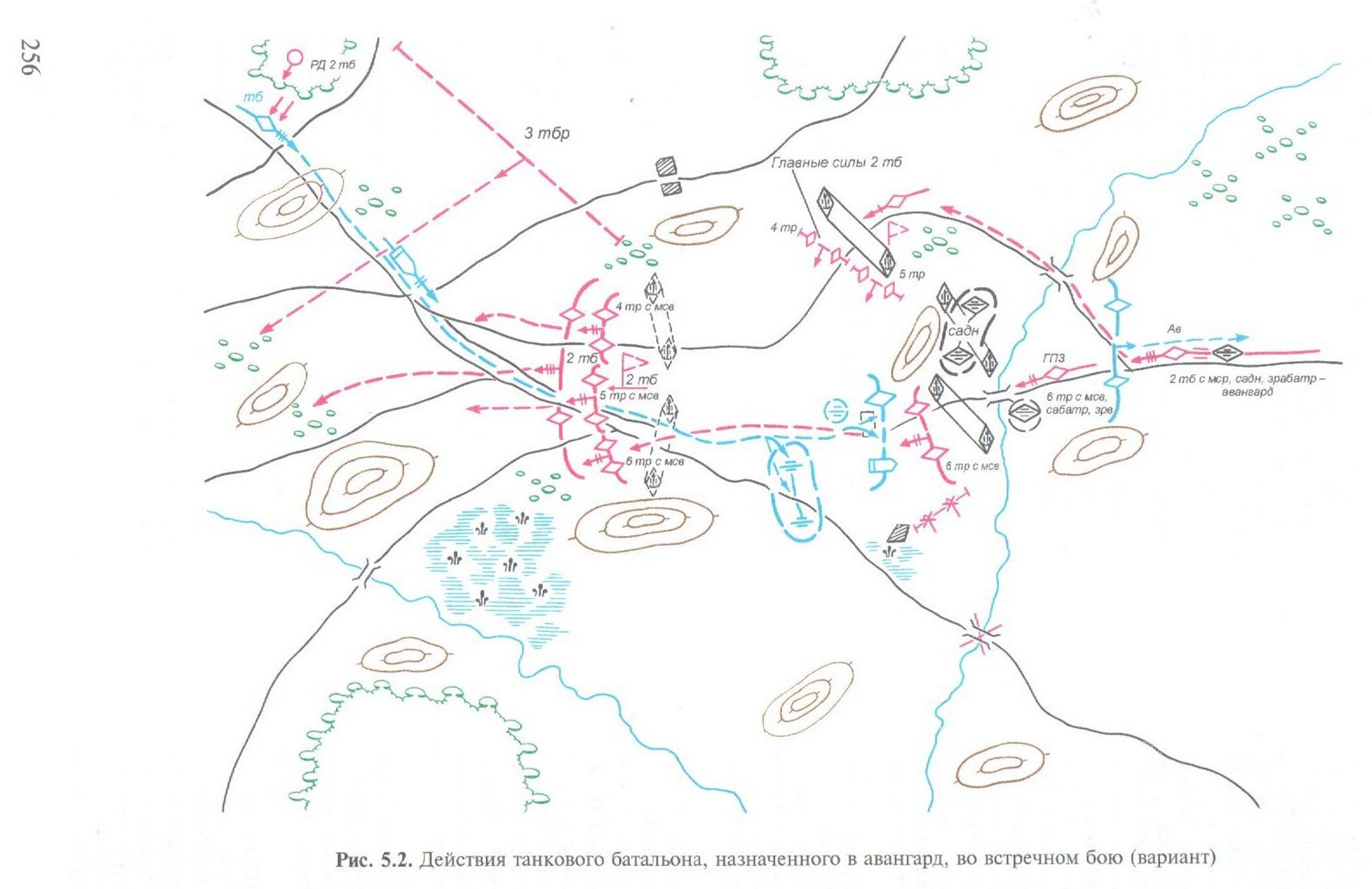

Ближайшая задача батальона, действующего в передовом отряде (авангарде) или на сковывающем направлении, заключается в захвате и удержании выгодного рубе- жа, обеспечивающего главным силам условия для маневра, развертывания и нане- сения удара во фланг и тыл противника; нанесении поражения наступающему противнику огнем всех средств и недопущении его удара во фланг и тыл соедине- нию (части) (рис. 5.2). Авангарду, кроме того, ставится задача по разгрому подраз- делений разведки и прикрытия (охранения) противника. С переходом в атаку главных сил батальону ставится новая задача.

Ближайшая

задача роты, действующей в головной

(боковой) походной заставе или

на

сковывающем направлении батальона,

заключается в разгроме подразделений

разведки

и прикрытия (охранения) противника на

своем направлении, захвате вы-i

.г.щг in

".it. j

годного рубежа, обеспечивающего главным силам условия для маневра, разверты- вания и нанесения удара во фланг и тыл противнику (см. рис. 5.2).

Глубина ближайшей задачи батальона при действии в передовом отряде (аван- гарде) и роты в головной походной заставе зависит от состава подразделений раз- ведки и охранения противника, их удаления от главных сил, а также от времени, которое необходимо, чтобы закрепиться на указанном рубеже, и обычно составля- ет 2—3 (1—2) км.

Размеры (ширина) рубежа, которым могут овладеть батальон (передовой отряд или авангард) или рота (головная походная застава), напрямую зависят от их бое- вых возможностей, характера местности, состава и тактики действий противника.

Батальон (рота) с учетом средств усиления способен огнем с неподготовленно- го рубежа отразить атаку до полутора батальонных (ротных) тактических групп противника. В связи с этим батальону (роте) для захвата и удержания нужно на- значить рубеж, на котором будут наступать указанные силы.

Батальон (рота) вероятного противника может наступать на фронте 3—5 (1,2—1,5) км и более. Следовательно, батальон, действующий в передовом отряде или авангарде, а рота, действующая в головной походной заставе, могут захватить и удержать рубеж по фронту соответственно 4—6 или до 2 км, а иногда и более.

Ближайшая задача батальона (роты), действующего в составе главных сил на на- правлении главного удара бригады (полка) (направлении сосредоточения основных усилий батальона), может заключаться в разгроме на своем направлении подраз- делений первого эшелона противника и овладении рубежом, обеспечивающим выгодные условия для уничтожения подходящих резервов и развития наступле- ния. Направление дальнейшего наступления батальона (роты) определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивались разгром подходящих резервов противника и вы- полнение ближайшей задачи бригады (полка, батальона).

Боевой порядок батальона во встречном бою должен обеспечивать упреждение противника в развертывании и открытии огня, нанесение по нему сильного перво- начального удара и решение внезапно возникающих задач без сложных перестрое- ний. Он строится в один эшелон с выделением сильного общевойскового резерва.

В первый эшелон мотострелкового (танкового) батальона обычно выделяются две-три мотострелковые (танковые) роты и приданная танковая (мотострелковая) рота. Роты первого эшелона могут усиливаться танками, противотанковыми и гра- натометными подразделениями. Танковая рота, как правило, повзводно придает- ся мотострелковым, но может использоваться и в полном составе.

Боевой порядок роты строится в один эшелон. В целях своевременного обнару- жения противника заблаговременно, до начала выдвижения головной походной заставы, высылается разведывательный дозор.

При ведении батальоном встречного боя самостоятельно первый эшелон со- стоит из подразделений, действующих на сковывающем направлении и направле- нии сосредоточения основных усилий.

Приданные мотострелковому батальону танковые подразделения обычно испо- льзуются на направлении сосредоточения основных усилий.

Важное значение для своевременного уничтожения противника во встречном бою имеет огневое поражение, которое проводится, как правило, по двум перио- дам: на сковывающем направлении — огневая подготовка отражения наступления и огневая поддержка обороняющихся войск; на направлении главного удара — огне- вая подготовка наступления и огневая поддержка наступающих войск.

К огневому поражению привлекаются подразделения штатной, приданной и поддерживающей артиллерии по мере их развертывания, огневые средства обще- войсковых подразделений, а также авиация в пределах назначенного ресурса.

В батальоне, действующем самостоятельно, огневая подготовка проводится си- лами батальона с привлечением поддерживающих подразделений артиллерии и авиации в пределах назначенного ресурса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧНОГО БОЯ

В целом организация встречного боя предусматривает тот же комплекс меро- приятий, что и при организации наступления. Однако порядок работы командира батальона (роты) имеет свои особенности, определяемые условиями возникнове- ния встречного боя и местом батальона (роты) в походном (боевом) порядке бригады (полка, батальона).

Так, при организации обороны командир батальона (роты) должен предусмотреть возможность возникновения встречного боя при проведении контратак и уничто- жении десантов противника; при организации наступления — при отражении контр- атак противника, столкновении с его выдвигающимися резервами; при организа- ции марша — при угрозе столкновения с противником.

Если предстоит марш в предвидении вступления в бой, то батальон может быть назначен в передовой отряд (авангард), а рота — в головную или боковую поход- ную заставу. В этом случае работу по организации встречного боя командир бата- льона (роты) начинает с получением боевого приказа командира бригады (полка, батальона), боевого распоряжения в ходе марша или с началом боя головной по- ходной заставы, головного дозора и получением от него данных о характере дейст- вий противника.

С получением боевого приказа на действия в передовом отряде, авангарде или в составе главных сил (в головной походной заставе) командир батальона (роты) строит свою работу в следующем порядке: уясняет полученную задачу; производит расчет времени и марша; ориентирует командиров подразделений и заместителей (помощника) о полученной задаче и мероприятиях, которые необходимо провести немедленно; оценивает обстановку; принимает решение и докладывает его коман- диру бригады (полка, батальона); доводит решение до своих заместителей и командиров подразделений и дает им указания по организации всестороннего обеспечения и управления; отдает боевой приказ и организует взаимодействие.

Затем командир батальона (роты) осуществляет контроль за подготовкой по- дразделений к действиям в передовом отряде или в авангарде (в головной поход- ной заставе) и в установленное время докладывает командиру полка (батальона) о готовности батальона (роты) к выполнению полученной задачи.

При уяснении задачи командир батальона (роты) должен понять: цель предстоя- щих действий, замысел старшего командира (особенно последовательность и спо- собы разгрома противника); задачу, место в походном (боевом) порядке и роль ба- тальона (роты) в бою; задачи соседей (если они действуют) и порядок взаимодей- ствия с ними и подразделениями других родов войск; сроки готовности к выпол- нению задачи.

Из уяснения задачи командир делает выводы, в которых намечает направление сосредоточения основных усилий, вид маневра и порядок действий батальона (роты) для быстрого и эффективного использования результатов огневых ударов, построение боевого порядка.

После уяснения задачи командир батальона (роты) оценивает обстановку. При оценке противника необходимо изучить и определить: состав, содержание, поло- жение, возможные маршруты выдвижения, вероятные рубежи и время встречи с главными силами противника, возможный характер его действий; наиболее важ- ные объекты (цели) для поражения огнем артиллерии и ту часть группировки про- тивника, уничтожение (задержка выдвижения) которой приведет к срыву наступ- ления или расчленению боевого порядка и созданию условий для разгрома его по частям; порядок разгрома передовых подразделений и главных сил противника; на каком направлении и на каком рубеже сковать его главные силы, направление со- средоточения основных усилий.Из-за неполноты информации оценка противника осуществляется главным об- разом исходя из его организационно-штатной структуры и тактики действий.

Как правило, при организации встречного боя оценка противника и своих войск осуществляется в комплексе. Например, определение боевых задач подразделени- ям возможно только на основе оценки взаимного положения, характера действий и возможностей подразделений противника и своих войск. Комплексная оценка обстановки состоит в том, что командир батальона (роты) не изучает ее элементы в полном объеме, а делает оценку противника, своих войск и местности только в интересах определения направления сосредоточения основных усилий, затем в интересах решения других вопросов, замысла и решения в целом. Такой метод определения решения позволяет значительно сократить время на организацию встречного боя, но требует от командиров высокой подготовки.

На основе оценки противника и своих войск командир батальона (роты) опре- деляет соотношение сил и средств, целесообразный характер маневра подразделе- ниями и время на его выполнение, а также проводит другие необходимые расчеты.

При оценке местности на рубеже вероятной встречи устанавливаются наиболее выгодные пути маневра, обеспечивающие выход на фланги и в тыл противнику, рубежи развертывания, перехода в атаку и направление наступления своих по- дразделений.

Из оценки обстановки командир батальона (роты) делает выводы, в которых намечает: мероприятия по воспрещению организованного развертывания против- ника и упреждению его в захвате выгодного рубежа; порядок огневого поражения основной группировки противника во время развертывания ее в боевой порядок и в ходе боя; задачи головной походной заставы (головного дозора); построение бо- евого порядка; район огневых позиций штатной и приданной артиллерии и время готовности к открытию огня; вид маневра подразделений и место командно-наблюдательного пункта батальона (роты).

В решении на встречный бой командир батальона (роты) определяет:

в замысле — направления сосредоточения основных усилий по этапам выпол- нения боевой задачи; рубеж сковывания главных сил противника и вид маневра; способы разгрома выдвигающегося (наступающего) противника (какого против- ника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием порядка его поражения огнем и мер по обману); боевой порядок; обеспечение скрытности при подготовке и выполнении поставленной задачи (по этапам ее выполнения). Командир батальона, кроме того, определяет распределение сил и средств для ис- пользования на сковывающем и главном направлениях;

в задачах элементам боевого порядка (подразделения) — задачи подразделения, предназначенного для действий на сковывающем направлении, по захвату выгод- ных рубежей; задачи подразделений первого эшелона по разгрому главных сил противника; задачи подразделений первого эшелона и общевойскового резерва по развитию успеха.

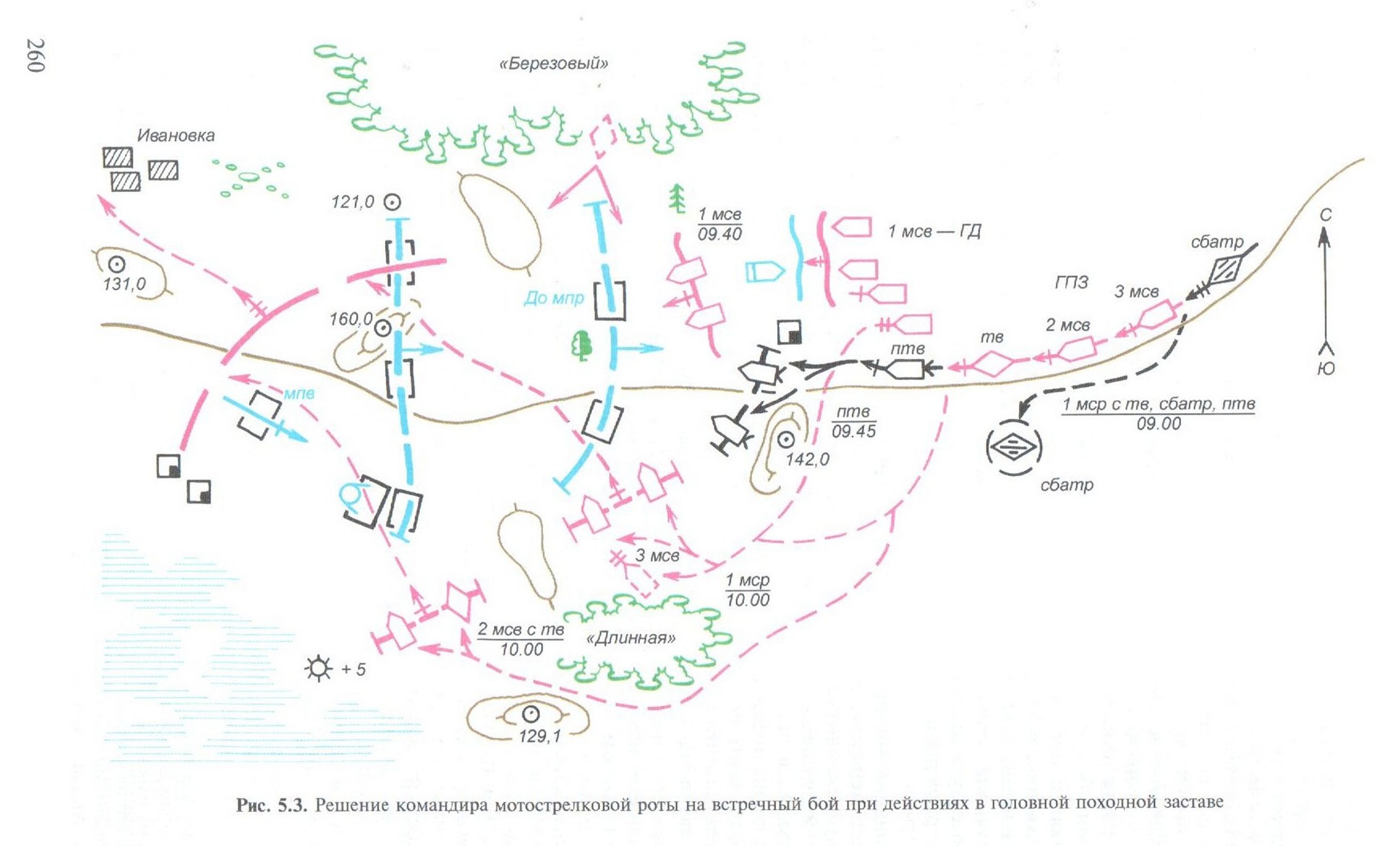

Приведем пример замысла командира роты, действующей в головной поход- ной заставе, по обстановке, показанной на рис. 5.3.

Замысел командира ГПЗ на встречный бой

(вариант)

Решил: основные усилия сосредоточить на направлении выс. 150,0, Сидорове».

Головным дозором во

взаимодействии с противотанковым

взводов нанести поражение

походному

охранению противника и сковать его на

рубеже сосна, дорога. Огнем артилле-

рийской

батареи подавить живую силу и огневые

средства противника при его выдвижении

и

развертывании, а огнем БМП и ПТРК ГД

нанести ему поражение и расстроить

походный

порядок.

Атакой с ходу на БМП

во фланг двумя мотострелковыми и

танковым взводами с

рубежа дорога, курган + 5 разгромить основные силы роты противника в районе береза, сев. опушка рощи «Длинная», выс. 160,0 и к 10.35 овладеть рубежом колодец, отд. строение и обеспечить развертывание главных сил батальона. С переходом их в атаку наступать в на- правлении выс. 160,0, Ивановка.

В целях предотвращения обхода противником правого фланга роты в засаду на южн. опушке леса «Березовый» выделить БМП 1 мсв.

Боевой порядок роты — в один эшелон. Артиллерийскую батарею и противотанковый взвод использовать централизованно.

Получив задачу на разгром противника во встречном бою в ходе марша (дейст- вий) или с завязкой боя головной (боковой) походной заставой, командир баталь- она (роты) уясняет задачу, оценивает обстановку, уточняет принятое ранее реше- ние (принимает новое), уточняет (ставит) задачи подчиненным подразделениям (силам и средствам), организует огонь, взаимодействие, всестороннее обеспече- ние и управление.

Постановка задач подразделениям, организация взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения осуществляется короткими распоряжениями, как пра- вило, по радио. В последующем по возможности эти вопросы уточняются на мест- ности.

В первую очередь задачи ставятся (уточняются) подразделению, назначенному для действий на сковывающем направлении (головной (боковой) походной заста- ве), артиллерии и подразделениям, ведущим разведку.

При постановке боевых задач элементам боевого порядка (подразделениям) командир батальона указывает:

подразделению, назначенному для действий на сковывающем направлении (голов- ной (боковой) походной заставе), — состав, направление действий (маршрут выдви- жения), боевая задача, каким рубежом и к какому времени овладеть и порядок действий после ввода в бой главных сил; порядок взаимодействия с главными си- лами батальона и подразделением вертолетов;

артиллерийским подразделениям (подразделению), гранатометному подразделе- нию — задачи по поддержке боя подразделений, действующих на сковывающем направлении и на направлении главных сил; районы огневых позиций и время го- товности к открытию огня, порядок перемещения;

роте первого эшелона — средства усиления и порядок их переподчинения; рубеж перехода в атаку, маршруты выдвижения к нему, время и направление атаки; бли- жайшая задача и направление дальнейшего наступления; кто поддерживает и по- рядок взаимодействия;

общевойсковому резерву — состав, место в боевом порядке, направление и поря- док перемещения;

противотанковому подразделению — место в боевом порядке, задачи по прикры- тию флангов или танкоопасных направлений, рубежи развертывания и направле- ние перемещения в ходе боя;

подразделениям усиления — порядок обеспечения выдвижения подразделений батальона, их развертывания и атаки; место в боевом порядке и порядок переме- щения.

При постановке боевых задач элементам боевого порядка (подразделениям) командир роты указывает:

головному дозору — состав, боевая задача, порядок действий при встрече с про- тивником и доклада об обстановке;

взводу — место в боевом порядке, боевая задача, порядок действий при встрече с противником;

подразделениям усиления — задачи, к выполнению которых быть готовыми, мес- то в походном и боевом порядках роты.

Командир батальона (роты), действующего в составе главных сил бригады (полка, батальона), при постановке задач мотострелковым (танковым) подразделениям указывает боевую задачу, рубеж и время перехода в атаку; одновременно отдает указания по организации взаимодействия.

Основные вопросы взаимодействия определяются командиром батальона (роты) на всю глубину встречного боя обычно по следующим задачам: нанесение поражения выдвигающемуся (наступающему) противнику упреждающим огнем артиллерии; захват и удержание выгодного рубежа частью сил в интересах обеспе- чения маневра главных сил батальона (роты); огневое поражение противника при выдвижении и развертывании подразделений для атаки; атака и выполнение бата- льоном (ротой) ближайшей задачи; развитие наступления.

Организуя управление во встречном бою, командир батальона (роты) опреде- ляет места и время развертывания командно-наблюдательных пунктов и порядок их перемещения в ходе боя.