- •Isbn 978-5-203-02109-0 © Воениздат, 2011

- •1. Общевойсковой бой, его характерные черты и способы ведения

- •2. Основы применения батальона (роты) в общевойсковом бою

- •3. Боевые возможности батальона (роты)

- •Контрольные вопросы

- •1. Общие положения

- •2. Система управления

- •3. Основы работы командира и штаба по управлению подразделениями

- •12. Изложите содержание работы командира и штаба батальона (командира роты) в ходе выполнения поставленной боевой задачи.Глава третья

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка обороны

- •2.1. Организация обороны

- •2.2. Подготовка подразделений к ведению обороны

- •3. Ведение обороны

- •3.1. Наступление противника в полосе обороны батальона (роты)

- •3.2. Действия батальона (роты) при ведении обороны

- •3.3. Смена обороняющегося батальона (роты)

- •3.4. Действия батальона (роты) в обороне ночью

- •4. Особенности ведения маневренной обороны

- •5. Оборона в укрепленном районе

- •6. Оборона водной преграды

- •7. Оборона в населенном пункте

- •8. Противодесантная оборона морского побережья и оборона островов

- •9. Выход из боя и отход

- •10. Оборона в особых условиях

- •Контрольные вопросы

- •2. Подготовка наступления

- •Задачи элементам боевого порядка:

- •3. Основные вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.

- •Боевой приказ командира 1 мсб на наступление

- •3. Ведение наступления батальоном (ротой)

- •3.1. Взгляды вероятного противника на ведение обороны

- •3.2. Действия батальона (роты) в наступлении

- •3.3. Наступление ночью

- •4. Прорыв укрепленного района

- •5. Форсирование водных преград 5.1. Общие положения

- •5.2. Организация форсирования

- •5.3. Действия подразделений при форсировании

- •6. Овладение населенным пунктом

- •7. Батальон (рота) в морском десанте

- •8. Преследование

- •9. Действия в отрыве от главных сил

- •10. Наступление в особых условиях

- •Контрольные вопросы

- •1. Основы встречного боя

- •3. Ведение встречного боя

- •Контрольные вопросы

- •1. Бой в окружении

- •2. Выход из окружения

- •Мотострелковый батальон (рота) в тактическом воздушном десанте

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка к десантированию и боевым действиям

- •3. Десантирование и ведение боевых действий

- •Батальон (рота) в разведывательном отряде

- •1. Общие положения

- •2. Подготовка батальона (роты) к действиям в разведывательном отряде

- •3. Ведение разведки

- •Применение батальона (роты) в вооруженном конфликте

- •1. Участие мотострелкового (танкового) батальона (роты) в приграничном вооруженном конфликте

- •2. Участие мотострелкового (танкового) батальона (роты) во внутреннем вооруженном конфликте

- •2.1. Тактика действий иррегулярных вооруженных формирований во внутреннем вооруженном конфликте

- •2.2. Задачи и подготовка мотострелковых и танковых подразделений к действиям во внутреннем вооруженном конфликте

- •3. Особенности действий подразделений в районах вооруженных конфликтов

- •Контрольные вопросы

- •1. Основы передвижения войск

- •2. Подготовка марша

- •Расчет времени командиром 3 тб на организацию марша

- •Распоряжения (указания), отданные командиром 3 тб в создавшейся обстановке

- •Приказываю:

- •Указания командира 3 тб заместителю командира по вооружению

- •5. Перевозка подразделений

- •Расположение на месте и сторожевое охранение

- •1. Расположение на месте

- •2. Батальон (рота) в сторожевом охранении

- •Всестороннее обеспечение

- •1. Общие положения

- •2. Боевое обеспечение

- •2.1. Разведка

- •2.2. Охранение

- •2.3. Радиоэлектронная борьба

- •2.4. Тактическая маскировка

- •2.5. Инженерное обеспечение

- •2.6. Радиационная, химическая и биологическая защита

- •3. Морально-психологическое обеспечение

- •4. Техническое обеспечение

- •5. Тыловое обеспечение

Контрольные вопросы

/. Дайте определение цели обороны и требований к ней.

Изложите сущность позиционной и маневренной обороны.

Назовите условия перехода батальона (роты) к обороне.

Начертите схему боевого порядка мотострелкового батальона в обороне.

Начертите схему ротного опорного пункта.

Назовите состав, место в боевом порядке и задачи бронегруппы батальона.

Назовите, что включает система огня в обороне мотострелкового батальона.

Изложите содержание основных указаний командира батальона (роты) по под- готовке к обороне района (опорного пункта).

Изложите порядок работы командира батальона с получением задачи на пере- ход к обороне в условиях ведения наступления.

Изложите содержание мероприятий по фортификационному оборудованию района обороны батальона.

Изложите, что определяется в замысле решения на оборону.

Изложите вопросы, решаемые командиром батальона (роты) при проведении рекогносцировки.

Назовите задачи, решаемые артиллерией при ведении обороны батальоном.

Назовите особенности подготовки и ведения обороны в ночных условиях.

Назовите особенности организации и ведения обороны батальоном (ротой) в полосе обеспечения, на передовой позиции (в боевом охранении).

Изложите содержание инженерного оборудования района обороны (опорного пункта).

Изложите порядок действий подразделений батальона (роты) при бое за удер- жание позиции боевого охранения.

Изложите порядок действий подразделений батальона (роты) при переходе противника в атаку и его вклинении.

Изложите порядок проведения контратаки в ходе оборонительного боя бата- льона (условия проведения, обеспечение и действия).

Назовите особенности ведения батальоном маневренной обороны (рубежи, бое- вой порядок, система огня, пути и порядок маневра).

Изложите, что включает в себя система опорных пунктов и огневых позиций пулеметно-артиллерийского батальона, место в ней и задачи мотострелковых (тан- ковых) подразделений.

Назовите особенности построения обороны батальона в населенном пункте (системы опорных пунктов, огневых позиций и системы огня).

Назовите особенности построения обороны батальона на морском побережье.

Изложите порядок действий подразделений батальона при выходе из боя и от- ходе.

Изложите особенности обороны батальона (роты) в северных районах и зимой.

Изложите особенности подготовки и ведения обороны в лесисто-болотистой местности.

Изложите особенности обороны в горных районах (боевые порядки, специфика системы огня, инженерного оборудования и маневра).

Изложите особенности обороны подготовки и ведения обороны в пустынных районах.

Изложите предназначение, состав, место и порядок действий второго эшелона батальона (роты) в обороне.

Изложите задачи и способы действий танковых подразделений, придаваемых мотострелковым подразделениям в обороне.

Изложите задачи и способы действий мотострелковых подразделений, прида- ваемых танковым подразделениям в обороне.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НАСТУПЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

История войн убедительно свидетельствует, что только решительное наступле- ние приводит к победе над противником. Наступление, являясь видом боевых действий, проводится в целях разгрома (уничтожения) противостоящего против- ника и овладения назначенным рубежом или районом местности и создания усло- вий для ведения последующих действий.

Наступление заключается в поражении противника всеми имеющимися в рас- поряжении командира средствами, поведении решительной атаки, стремительном продвижении подразделений в глубину его расположения, уничтожении и плене- нии живой силы, захвате вооружения и военной техники, различных объектов и намеченных районов (рубежей).

Во всех случаях батальон (рота), используя результаты огневого поражения противника старшим начальником, должен вести наступление с полным напряже- нием сил, в высоких темпах, безостановочно днем и ночью, в любую погоду, с бы- стрым переносом усилий в глубину, нанесением по противнику одновременных ударов с фронта, флангов и тыла в тесном взаимодействии с другими подразделе- ния-ми с задачей разгромить противостоящего противника.

Под разгромом противника понимается нанесение противнику такого ущерба, при котором он теряет способность к сопротивлению. Это достигается умелым применением всех средств поражения, решительным использованием результа- тов огня артиллерии и ударов авиации, своевременным наращиванием усилий, широким применением маневра силами и средствами, атакой во фланг и тыл противнику.

Наступление обладает рядом преимуществ перед обороной. Прежде всего на- ступающему принадлежит инициатива в действиях, выборе направления, време- ни, способов перехода в наступление и атаки, в совершении маневра во фланг и тыл противнику, навязывании ему своей воли. Успешное наступление поднимает моральный дух атакующих подразделений и в то же время резко снижает мораль- но-психологическое состояние обороняющегося противника.

В зависимости от обстановки и поставленных задач наступление может вестись на обороняющегося, наступающего или отходящего противника. Наступление на наступающего противника ведется путем встречного боя, а на отходящего — ею преследованием.

Если противник имел достаточное время для подготовки обороны, наступле- ние обычно начинается ее прорывом, заключающимся во взломе ее мощными уда- рами и огнем всех видов оружия, решительной атакой танковых и мотострелковых подразделений на узком участке, в создании бреши и последующем ее расшире- нии в стороны флангов и в глубину.Прорыв подготовленной глубокоэшелонированной обороны противника осу- ществляется, как правило, из положения непосредственного соприкосновения с ним. Батальон (рота) при этом наступает на участке прорыва старшего начальника на фронте до 1 км (до 500 м).

При наличии в обороне противника разрывов, промежутков и открытых флан- гов войска могут переходить в наступление во всей полосе, нанося удары по наи- более слабым участкам обороны в сочетании с маневром мотострелковых и танко- вых подразделений в целях выхода во фланг и тыл противнику.

Батальон (рота) может наступать в первом эшелоне, составлять второй эшелон или общевойсковой резерв бригады, полка (батальона), действовать в обходящем и специальном отряде. Рота может назначаться в головную походную заставу (при наступлении полка с выдвижением из глубины и преследовании противника), а батальон действовать в качестве авангарда (прежде всего при преследовании про- тивника), передового, рейдового отряда и морского десанта. Мотострелковый ба- тальон (рота), кроме того, может использоваться в тактическом воздушном десан- те и составлять основу штурмового отряда (штурмовой группы).

Наступление батальона (роты) на обороняющегося противника может вестись в различных условиях, под которыми понимаются факторы, оказывающие в отде- льности или в совокупности влияние на способы перехода в наступление и его ве- дение, на порядок и содержание работы командира по подготовке наступления, особенно по его организации. Такими факторами обычно являются: применение обычного или ядерного оружия и других средств поражения; положение, состав, состояние и характер обороны противника; положение своих подразделений к на- чалу наступления, состояние и их боевые возможности, а также наличие времени на подготовку наступления; характер местности, состояние погоды, времени года и суток.

Определяющим фактором чаще всего является противник, что соответственно в первую очередь обусловливает и выбор способа перехода батальона (роты) в наступ- ление (старшим начальником или самим командиром батальона (роты). Исходя из этого, батальон (рота) может переходить в наступление из положения непосредст- венного соприкосновения с противником или с выдвижением из глубины.

Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного со- прикосновения с ним батальон (рота) осуществляет в заранее созданном боевом по- рядке из исходного положения, которое занимается после необходимой перегруп- пировки из положения обороны или со сменой обороняющихся войск подразде- лениями, выдвинувшимися из глубины. Сущность этого способа заключается в том, что вся работа командира батальона (роты) по организации наступления осу- ществляется на местности, а подразделения заблаговременно и скрытно (ночью и в других условиях ограниченной видимости) занимают исходное положение и по- сле мощной огневой подготовки переходят в атаку. При таком способе перехода в наступление подразделения имеют возможность заблаговременно и лучше изучить противника и местность перед фронтом и на флангах действий, лучше подготови- ться к наступлению, надежно подавить противника огнем всех средств, в том чис- ле и прямой наводкой, достичь одновременного и организованного перехода в атаку.

Вместе с тем данный способ имеет и ряд недостатков: сосредоточение на узком участке большого количества сил и средств является опасным, батальон (рота) бу- дет находиться относительно длительное время в зоне воздействия не только так- тических средств ядерного нападения противника, его артиллерии, но и огня средств подразделений, находящихся в непосредственном соприкосновении (тан- ков, БМП, ПТРК и др.). Обороняющемуся противнику легче вскрыть силы и средства наступающих подразделений. Все это затрудняет сохранение их боеспо- собности и требует выполнения большого объема инженерных работ, проведения

мероприятий по сохранению в тайне подготовки наступления, обеспечению скрытности и достижению внезапной атаки.

Исходное положение для наступления занимается для завершения подготовки к наступлению и должно обеспечивать скрытное размещение подразделений, их наименьшую уязвимость от ударов всех видов оружия противника и устойчивость при отражении его атак, а также выгодные условия для перехода в наступление.

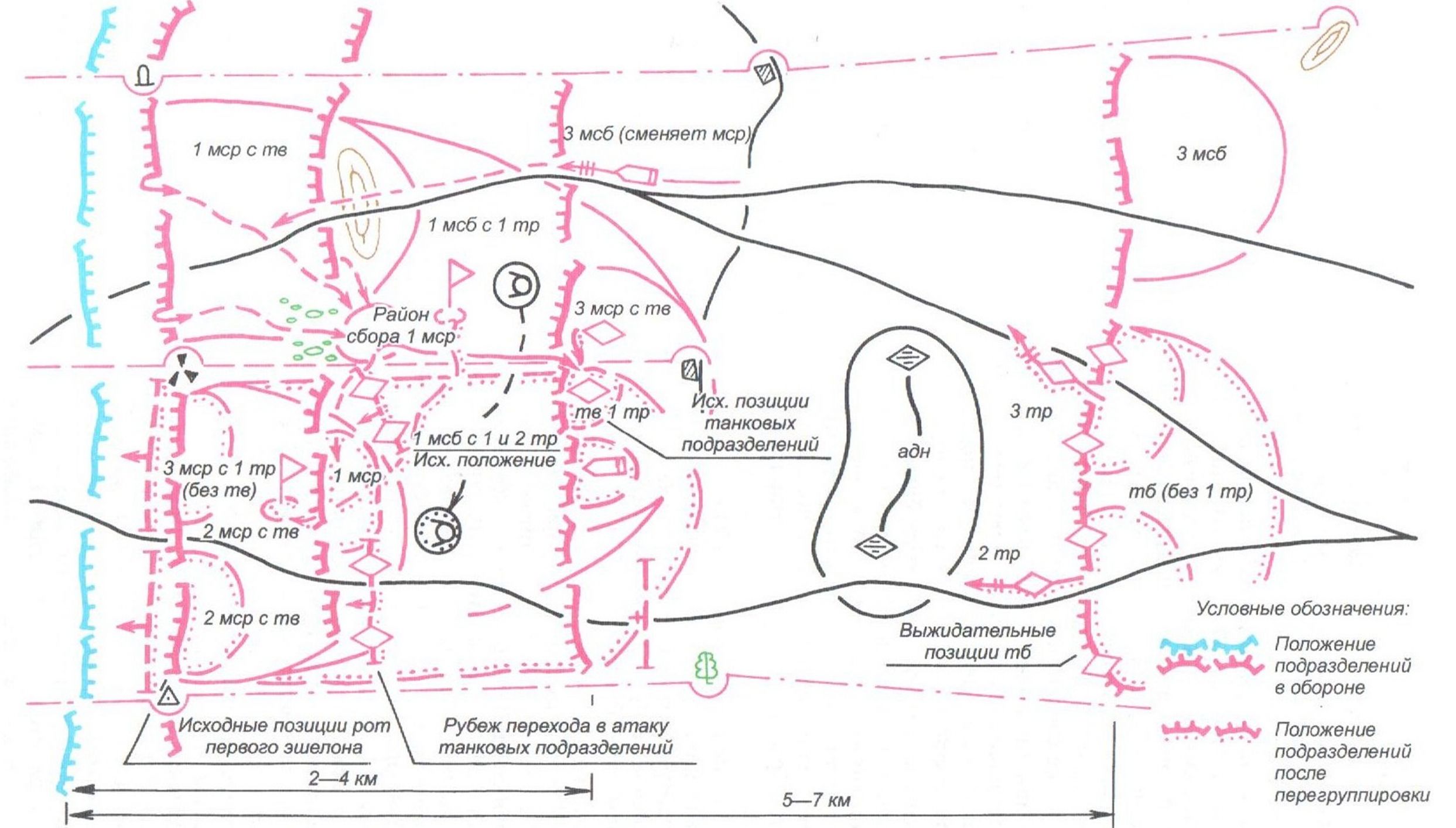

Батальону первого эшелона исходное положение определяется в пределах пер- вой позиции (рис. 4.1). С фронта оно ограничивается первой траншеей, с тыла — глубиной расположения сил и средств батальона и с флангов — его разграничите- льными линиями.

Батальону второго эшелона бригады (полка) исходное положение назначается в пределах второй позиции обороны.

В исходном положении создаются исходные позиции мотострелковых и танко- вых рот, включающие траншеи, прилегающие к ним ходы сообщения, огневые позиции боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и позиции приданных огне- вых средств; огневые позиции артиллерии, танков и огневых средств, выделенных для ведения огня прямой наводкой; командные и наблюдательные пункты, пути и рубежи, обеспечивающие скрытный подход и быстрое выдвижение вперед боевого порядка наступающих войск. В исходном положении подразделения находятся в готовности к отражению возможного наступления противника.

Мотострелковой роте первого эшелона исходная позиция определяется в пер- вой траншее, а роте второго эшелона — во второй и третьей траншеях. По своей величине она равна фронту наступления роты.

Танковому батальону в исходном положении для наступления назначается вы- жидательная позиция на удалении 5—7 км от переднего края обороны противника, а танковым подразделениям, придаваемым мотострелковым батальонам первого эшелона, а также танкам и боевым машинам пехоты подразделений первого эше- лона — исходные позиции на удалении 2—4 км от переднего края противника.

Гранатометное подразделение занимает огневые позиции за ротами первого эшелона на удалении от них до 300 м, а противотанковое — на удалении до 100 м. Противотанковое отделение роты огневые позиции обычно занимает в траншее на направлении сосредоточения основных усилий роты.

Огневые позиции минометной батареи располагаются за ротами первого эше- лона на удалении от них до 500 м. Приданный артиллерийский дивизион (батарея) располагается на удалении 2—4 км от переднего края.

Перегруппировка батальона (роты), обороняющегося в непосредственном со- прикосновении с противником, проводится в целях создания боевого порядка для наступления. Она должна быть проста по замыслу, проводиться в короткие сроки с выполнением мероприятий по обеспечению скрытности действий войск, введе- нию противника в заблуждение и осуществляться под видом усиления обороны, преимущественно ночью при строгом соблюдении режима деятельности обороня- ющихся здесь войск. Подразделения, занимающие оборону во втором эшелоне в пределах своей полосы наступления, обычно переходят в наступление с выдвиже- нием из занимаемых районов.

Танковые подразделения, находящиеся в обороне в опорных пунктах первого эшелона, остаются на месте и используются для ведения огня прямой наводкой с последующим переходом в атаку совместно с мотострелковыми подразделениями. Мотострелковые подразделения занимают исходное положение в ночь перед на- ступлением.

Занятие

исходного положения для наступления

со сменой обороняющихся войск

осуществляется

в течение одной-двух ночей перед

наступлением в соответствии с

планом

смены. При занятии исходного положения

для наступления со сменой

обороняющихся

войск мотострелковые подразделения

первого эшелона сменяют

Рис.

4.1.

Исходное положение батальона, наступающего

из положения непосредственного

соприкосновения с противником

обороняющихся, их боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и приданные танковые подразделения занимают исходные позиции. Танковый батальон мото- стрелкового соединения (части) занимает выжидательный район.

Выдвижение разведывательного подразделения и артиллерии в подготовлен- ные районы огневых позиций, места расположения предусматривается с расчетом их готовности к открытию огня к началу смены войск и прикрытию занятия вой- сками первого эшелона исходного положения. Орудия, танки и другие огневые средства, выделенные для ведения огня прямой наводкой, и мотострелковые по- дразделения занимают исходное положение для наступления за сутки до него или в ночь перед ним. Танковые подразделения занимают выжидательные районы (позиции) в ночь перед наступлением или в период его огневой подготовки.

К началу перегруппировки (смены) командно-наблюдательные пункты баталь- она и рот должны быть развернуты. Командиры до начала смены должны иметь все необходимые сведения о противнике, его позициях и местности.

В случае обнаружения отвода противником своих войск в глубину обороны командир батальона выдвигает вперед разведку, немедленно организует занятие оставленных противником позиций, не теряя с ним соприкосновения, и одновре- менно докладывает командиру бригады (полка).

Наступление с выдвижением из глубины обычно осуществляется из исходного района на противника, поспешно перешедшего к обороне. Его сущность состоит в том, что подготовка подразделений к наступлению осуществляется в исходном районе на значительном удалении от противника, а их выдвижение и последовате- льное развертывание из походного в предбоевой, боевой порядок и переход в ата- ку проводятся безостановочно, с ходу под прикрытием ударов авиации и огня ар- тиллерии.

Скрытность подготовки и внезапность действий, меньшая уязвимость от огня артиллерии и других средств поражения, выигрыш времени за счет сокращения объема инженерных работ, необходимых при наступлении из непосредственного соприкосновения с противником — основные преимущества при наступлении с выдвижением из глубины.

Вместе с тем данный способ перехода в наступление имеет и недостатки: возра- стает физическое и моральное напряжение личного состава, особенно механиков-водителей (водителей); увеличивается расход горючего и других материаль- ных средств в связи с выдвижением к переднему краю обороны противника. Кро- ме того, выдвижение может происходить в обстановке радиоактивного (химиче- ского) заражения, с преодолением районов пожаров, разрушений и минных нолей, установленных средствами дистанционного минирования, под ударами авиации и огня артиллерии, применяющих обычные и высокоточные боеприпасы. Все это значительно затрудняет своевременный и организованный выход подраз- делений на рубеж перехода в атаку, приводит к потерям в личном составе, воору- жении и военной технике, требует надежного подавления противника и принятия мер по снижению эффективности действий его средств.

Исходный район — это район местности определенных размеров, имеющий ес- тественные укрытия, подготовленный в инженерном отношении и занятый вой- сками на время подготовки наступления. Он указывается старшим командиром и должен обеспечивать рассредоточенное и скрытное размещение подразделений, быстрый их сбор и проведение маневра в нужном направлении, удобство разме- щения и отдыха личного состава, а также благоприятные условия в санитарно-эпидемическом отношении.Удаление исходного района от переднего края обороны противника должно исключать поражение подразделений в нем огнем артиллерии и обеспечивать скрытность от наземных средств радиолокационной разведки. При этом для вы--

движения к переднему краю обороны противника должно затрачиваться по воз- можности минимальное время.

В пределах исходного района батальон (рота) располагается поротно (повзвод- но) с таким расчетом, чтобы с началом выхода из района не делать лишних пере- строений. Площадь исходного района батальона может быть до 10 км2, а роты — 1-1,5 км2.

Рота располагается обычно вдоль маршрута выдвижения (вдоль дороги, просе- ки, опушки леса и т. д.), используя защитные и маскирующие свойства местности, в постоянной готовности к отражению нападения наземного и воздушного про- тивника, уничтожению его диверсионно-разведывательных групп. Боевые маши- ны пехоты (бронетранспортеры), танки в этом случае располагаются в указанных командиром местах под кронами деревьев, в оврагах и в радиолокационной тени от местных предметов на удалении 20—25 м друг от друга. При недостаточном ко- личестве естественных масок или на открытой местности расстояние между бое- выми машинами пехоты (бронетранспортерами), танками может быть 100—150 м, между взводами — 300—400 м, а ротами — 1 — 1,5 км.

Во всех случаях личный состав размещается вблизи своих машин. Для него от- рываются щели, а при наличии времени устраиваются перекрытые щели или блиндажи. Для боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков оборудуются окопы или укрытия, а также ложные цели (тепловые ловушки).

В исходном районе организуются непосредственное охранение, противовоз- душная оборона, маскировка, защита от оружия массового поражения и высоко- точного оружия. Зенитное подразделение находится на огневых позициях в готов- ности к ведению огня по воздушным целям.

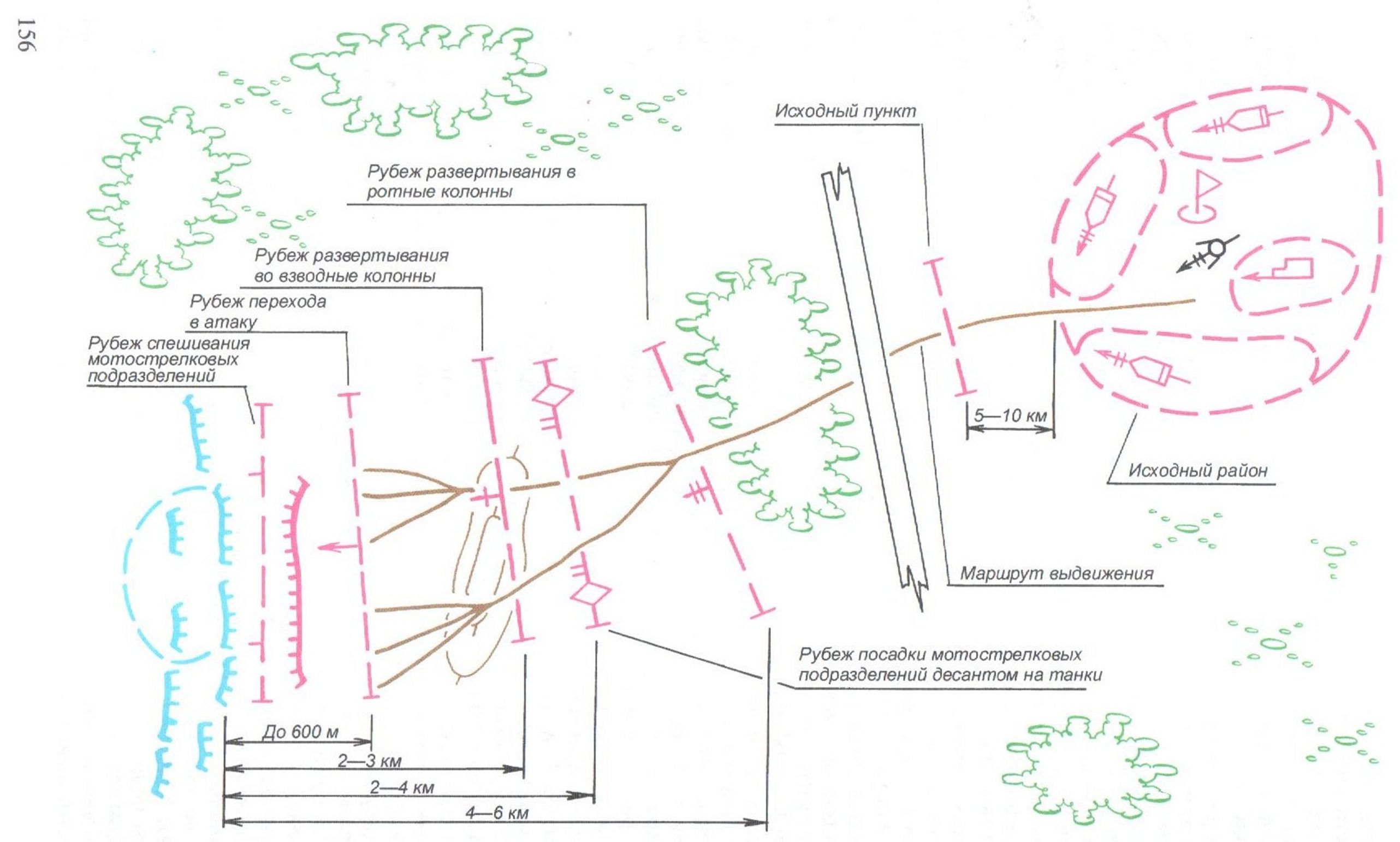

В целях обеспечения организованного выдвижения, развертывания и одновре- менного перехода их в атаку назначаются маршрут выдвижения, исходный пункт, рубеж развертывания в батальонные (ротные, взводные) колонны, рубеж перехода в атаку и рубеж безопасного удаления, а при атаке в пешем порядке мотострелко- вых подразделений, кроме того, и рубеж спешивания (рис. 4.2). Для мотострелко- вых подразделений на автомобилях при необходимости назначаются места посад- ки их личного состава десантом на танки.

Исходный пункт назначается для своевременного начала выдвижения из исход- ного района. Его удаление от исходного района должно обеспечивать вытягивание колонны батальона со средствами усиления из занимаемых районов и набора ими установленной скорости. Это удаление может составлять 5—10 км от внешней гра- ницы исходного района. Батальону указывается время его прохождения.

Рубеж развертывания в бата/1ьонные колонны назначается вне зоны эффектив- ного огня основной массы артиллерии противника на удалении 12—15 км от пе- реднего края его обороны.

Рубеж развертывания в ротные колонны предназначен для начала развертыва- ния батальона в ротные колонны. Он назначается вне досягаемости огня прямой наводкой орудий, танков и установок ПТРК противника на удалении 4—6 км от переднего края его обороны.

Рубеж развертывания во взводные колонны назначается по возможности за складками местности в 2—3 км от переднего края обороны противника. С выхо- дом танков, БМП (БТР) на этот рубеж должно исключаться их поражение огнем ПТРК ближнего действия, пушек БМП и другого оружия пехоты.

Рубеж

перехода в атаку

выбирается так, чтобы его удаление

обеспечивало ата-

кующим

подразделениям ведение действительного

огня из основных видов ору-

жия

и позволяло им безостановочно на

максимальной скорости достичь

переднего

края

обороны противника в указанное время

(«Ч»). В зависимости от условий

местности,

характера обороны противника, степени

огневого подавления и спосо-

Рис.

4.2.

Районы и рубежи, назначаемые батальону

при наступлении с выдвижением из глубины

бов атаки его удаление от переднего края обороны противника может быть до 600 м, а иногда и более.

Рубеж спешивания назначается как можно ближе к переднему краю обороны противника, обычно в местах, укрытых от огня его пулеметов и противотанковых средств ближнего огня, с учетом рубежа безопасного удаления подразделений от разрывов снарядов и мин своей артиллерии, который составляет: для танковых подразделений — 200 м, для мотострелковых подразделений, атакующих на БМП (БТР), — 300 м, а в пешем порядке — 400 м. Исходя из этого, удаление рубежа спе- шивания от переднего края обороны противника может быть 300—400 м. Иногда он может совпадать с рубежом перехода в атаку или находиться ближе к противни- ку. Такое расстояние позволяет сохранить силы мотострелков для броска в атаку и в то же время обеспечивает их безопасное удаление от разрывов снарядов нашей артиллерии в момент спешивания.

В случае применения ядерного оружия указывается рубеж безопасного удаления, при подходе к которому войска принимают необходимые меры защиты.

При организации наступления необходимо правильно определить боевые зада- чи подразделениям. Они являются основой для организации наступления, в том числе взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Боевая задача характеризуется шириной фронта наступления, тактическим со- держанием и ее глубиной. Ширина фронта наступления — величина непостоянная. В каждом конкретном случае она зависит от места батальона (роты) в боевом по- рядке бригады (полка, батальона), его роли в решении поставленных задач, бое- вых возможностей и условий местности, характера обороны противника и силы его сопротивления, применяемых средств поражения.

Кроме того, при определении ширины фронта наступления батальона (роты) необходимо учитывать два взаимосвязанных и противоречивых требования. С од- ной стороны, ширина фронта наступления должна обеспечивать участие в реше- нии огневых задач как можно большего количества средств, рассредоточение бое- вого порядка в целях защиты от современных средств поражения противника и осуществления маневра для решительной атаки по наиболее слабому месту в бое- вом порядке противника. Это требует увеличения ширины фронта наступления. С другой стороны, должны обеспечиваться необходимое превосходство над против- ником в силах и средствах на всю глубину поставленной задачи, тесная огневая связь и взаимодействие между подразделениями. Данный подход требует умень- шения ширины фронта наступления.

Разумное соотношение указанных требований заключается в следующих такти- ческих нормативах: батальон первого эшелона наступает на фронте до 2 км, ро- та—до 1 км, а взвод — до 300 м.

Содержание боевой задачи батальона (роты) заключается в уничтожении опре- деленного противника перед фронтом наступления в конкретном районе и овла- дении рубежом местности к указанному сроку. Глубина задачи находится в тесной зависимости от ее содержания и определяется удалением назначенного для овла- дения рубежа от переднего края обороны противника или от рубежей предыдущей задачи.

Для того чтобы правильно определить глубину и содержание боевой (тактиче- ской) задачи батальона (роты), необходимо учесть глубину построения обороны противника и степень ее инженерного оборудования.

Известно, что мотопехотный взвод в армиях иностранных государств в совре- менных условиях обороняет опорный пункт до 400 м по фронту и до 300 м в глуби- ну, рота — 1300—2000 м по фронту и до 1500 м в глубину (имея промежутки между взводами до 300 м), а батальон — 5—8 км по фронту и до 5 км в глубину.

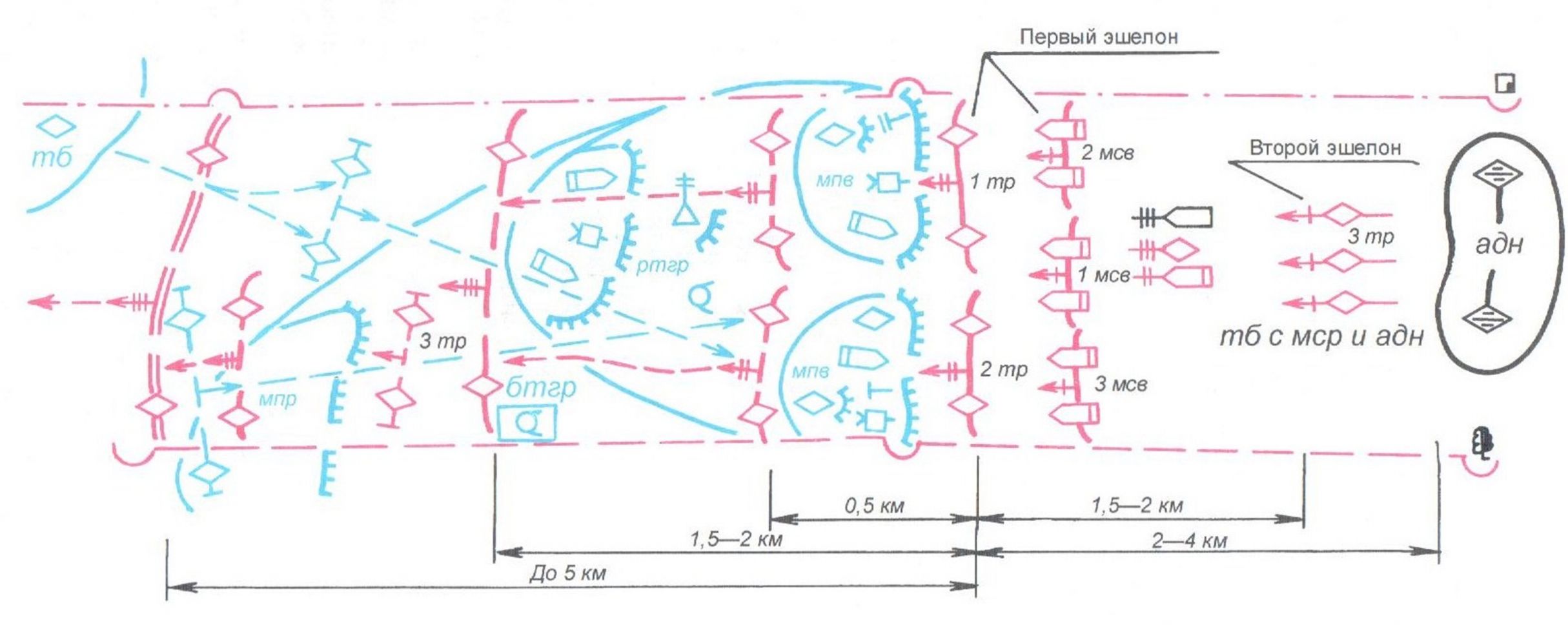

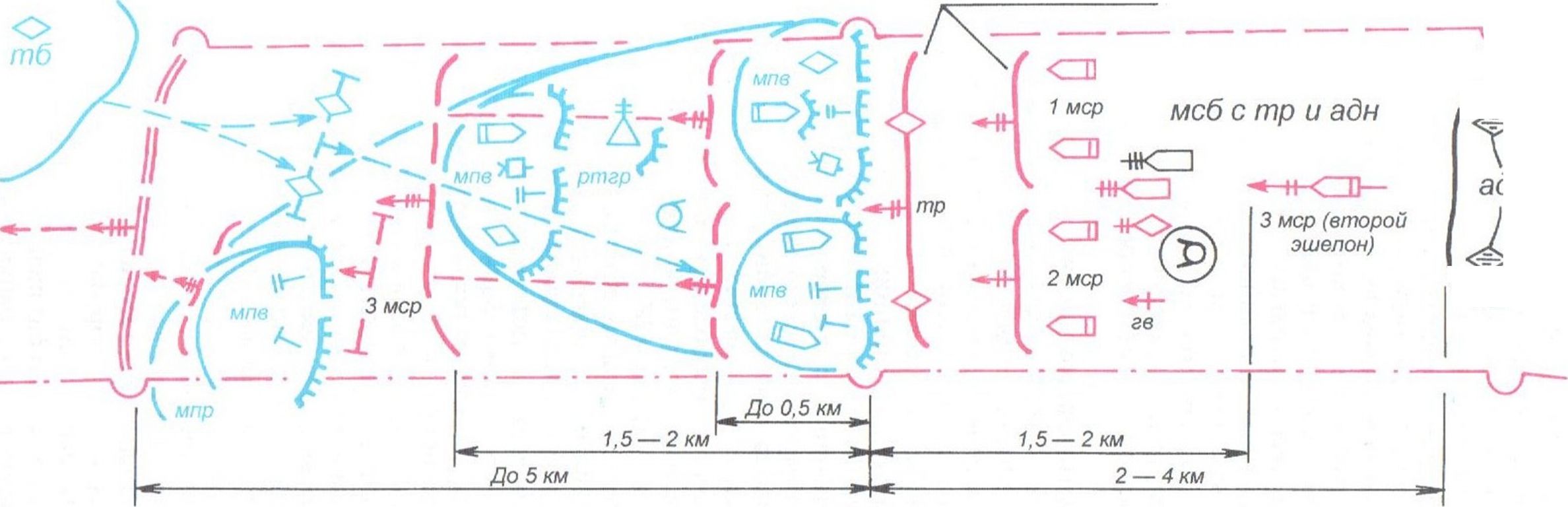

В

наступлении батальону первого эшелона

ставятся ближайшая, дальнейшая

задачи

и определяется направление дальнейшего

наступления (рис. 4.3, 4.4).

Рис.

4.3.

Боевой порядок и боевые задачи танкового

батальона (роты) в наступлении (вариант)

Первый

эшелон

Рис.

4.4. Боевой порядок и боевые задачи

мотострелкового батальона (роты) в

наступлении (вариант)

Ui чоБатальону второго эшелона и роте первого (второго) эшелона определяется то- лько ближайшая задача. Для ориентирования командира батальона и командиров рот на последующие действия после выполнения общих задач им указывается на- правление дальнейшего наступления.

Ближайшая задача батальона первого эшелона обычно заключается в разгроме противника в опорных пунктах рот первого эшелона на своем фронте наступления и овладении ими. Дальнейшая задача батальона первого эшелона может состоять в развитии наступления, разгроме противника во взаимодействии с соседними бата- льонами в глубине района обороны и овладении первой позицией.

Направление дальнейшего наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи бригады (полка). Глубина задач при этом может достигать: ближайшей — до 2 км, дальнейшей — 5 км и более.

Ближайшая задача батальона второго эшелона при вводе его в бой может заклю- чаться в развитии наступления, завершении разгрома совместно с батальонами первого эшелона бригадных (полковых) резервов противника и овладении их ру- бежом.

Ближайшая задача роты первого эшелона, в том числе и танковой роты, придан- ной мотострелковому батальону, заключается в разгроме противника в опорном пункте взвода первого эшелона и овладении им. Глубина задачи при этом может быть до 0,5 км. Направление дальнейшего наступления определяется таким обра- зом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи батальона.

Ближайшая задача роты второго эшелона при вводе ее в бой может заключаться в завершении уничтожения противника совместно с ротами первого эшелона в опорных пунктах в глубине обороны и овладении первой позицией.

Направление дальнейшего наступления батальона (роты) второго эшелона опре- деляется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи бригады (полка, батальона). После выполнения боевых задач батальону и роте первого эшелона ставятся новые задачи.

Для выполнения поставленных боевых задач в наступлении батальон (рота) мо- жет усиливаться подразделениями других родов войск и специальных войск. Мо- тострелковый (танковый) батальон обычно усиливается одной, иногда двумя тан- ковыми (мотострелковыми) ротами, артиллерийским дивизионом или батареей, инженерно-саперным взводом, подразделениями противотанковых и противовоз- душных средств, подразделениями химических войск, средствами разминирова- ния и мостоукладчиком, инженерной машиной разграждения (или путепроклад- чиком БАТ) и другими средствами. Кроме того, батальон поддерживается огнем артиллерийского дивизиона, иногда боевыми вертолетами и прикрывается средст- вами противовоздушной обороны в системе старшего начальника.

В зависимости от поставленной задачи мотострелковой роте могут придаваться минометная (артиллерийская) батарея, противотанковое, гранатометное, огнемет- ное и инженерно-саперное подразделения, а танковой роте — артиллерийская ба- тарея, мотострелковый взвод и инженерно-саперное отделение. Кроме того, мото- стрелковая (танковая) рога может поддерживаться огнем артиллерийской (мино- метной) батареи и взаимодействовать с танковой (мотострелковой) ротой (взво- дом).

Мотострелковая рота, приданная танковому батальону, как правило, повзводно придается танковым ротам. Танковая рота, приданная мотострелковому батальо- ну, действует обычно в полном составе, а при наступлении в населенном пункте, в горных районах, в лесу и при прорыве укрепленного района может повзводно придаваться мотострелковым ротам.

Минометная (артиллерийская) батарея и гранатометное подразделение мотост- релкового батальона остаются в непосредственном подчинении командира бата- льона и действуют в полном составе. Иногда минометная батарея повзводно, а

гранатометное подразделение по отделениям придаются мотострелковым ротам первого эшелона. Противотанковое подразделение (отделение) обычно остается в непосредственном подчинении командира батальона (роты) и действует в полном составе.

Боевой порядок батальона (роты) — это его построение для выполнения полу- ченной задачи с учетом характера местности и обороны противника. Он должен соответствовать полученной задаче, замыслу противостоящих действий и сложив- шимся условиям обстановки.

Боевой порядок батальона обычно включает: первый, второй эшелоны, артилле- рийские подразделения (подразделение), остающиеся в непосредственном подчи- нении командира батальона. При построении боевого порядка в один эшелон вы- деляется общевойсковой резерв.

Боевой порядок роты обычно строится в один эшелон и включает: первый эше- лон, артиллерийское подразделение и огневые средства, остающиеся в непосред- ственном соприкосновении командира роты. Иногда в состав боевого порядка мо- жет включаться общевойсковой резерв.

Первый эшелон батальона предназначается для разгрома противостоящего про- тивника, выполнения ближайшей задачи и развития наступления совместно со вторым эшелоном (общевойсковым резервом) на всю глубину боевой задачи. Поэ- тому он должен быть более сильным. В его состав могут входить две-три роты (взвода) со средствами усиления.

Второй эшелон батальона создается силою до роты. Он предназначен для разви- тия успеха первого эшелона, завершения выполнения совместно с ним ближай- шей и дальнейшей задач; замены или усиления подразделений первого эшелона, понесших значительные потери; отражения контратак, разгрома резервов против- ника; уничтожения противника, оставшегося на флангах и в тылу первого эшело- на; закрепления захваченных рубежей и решения других задач. Средства усиления подразделению второго эшелона обычно выделяются при вводе в бой. До начала наступления он обычно располагается в указанном районе, в ходе наступления продвигается в 1,5—2 км за подразделениями первого эшелона в предбоевом или походном порядке.

Общевойсковой резерв предназначается для выполнения внезапно возникающих задач, наращивания усилий или замены подразделений первого эшелона в случае потери ими боеспособности, отражения контратак противника и завершения раз- грома его сил, оставшихся на флангах и в тылу наступающих войск, а также для выполнения других задач, возлагаемых на второй эшелон. В его состав могут вы- деляться: в батальоне — до роты, в роте — до взвода.

Артиллерийские подразделения (подразделение) предназначаются для решения задач в интересах подразделений первого эшелона и их поддержки: поражения минометов, танков и других бронеобъектов, пунктов управления, живой силы, противотанковых и других огневых средств на позициях, в районах сосредоточе- ния и на маршрутах движения, разрушения фортификационных сооружений про- тивника, светового обеспечения боевых действий войск ночью, постановки аэро- зольных завес и выполнения других задач.

Противотанковое подразделение батальона (мотострелковой роты) предназначе- но для уничтожения танков, боевых машин пехоты и других бронированных целей противника.

Гранатометное подразделение мотострелкового батальона предназначается для поражения живой силы и огневых средств противника вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за складками местности.

Огневое поражение противника представляет собой согласованное огневое воз- действие по противнику назначенными силами и средствами поражения обычны- ми и зажигательными боеприпасами в интересах выполнения тактических задач идостижения цели наступления. Оно организуется старшим командиром и осуще- ствляется согласованно с действиями подразделений по двум периодам: огневая подготовка наступления и огневая поддержка наступающих войск.

Огневая подготовка наступления проводится в целях нанесения противнику за- данного ущерба и изменения соотношения в силах и средствах до уровня, обеспе- чивающего необходимое превосходство над ним. Она начинается в назначенное время и проводится до выхода подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку.

Продолжительность огневой подготовки наступления в основном зависит от подготовленности обороны противника и необходимой степени ее подавления, объема решаемых огневых задач и технических возможностей артиллерии и нали- чия боеприпасов.

Огневая подготовка наступления проводится несколькими огневыми налетами артиллерии и обычно одним авиационным ударом авиации в сочетании с огнем танков, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, выделен- ных для стрельбы прямой наводкой. В первом огневом налете артиллерия обычно поражает противотанковые средства, танки и живую силу во взводных опорных пунктах рот первого эшелона, а также артиллерию, минометы, пункты управления батальонов. В середине огневой подготовки огневые налеты проводятся по целям как в глубине обороны противника (в батальонах второго эшелона), так и на пе- реднем крае (на первой позиции), особенно по противотанковым средствам и тан- кам. Заканчивается огневая подготовка мощным огневым налетом артиллерии по опорным пунктам первой линии и пунктам управления.

Танки, ПТРК, орудия и другие средства, выделенные для стрельбы прямой на- водкой, в период огневой подготовки уничтожают и подавляют прежде всего про- тивотанковые и бронированные средства противника на переднем крае обороны и в ближайшей ее глубине.

Огневая поддержка наступления проводится в целях удержания созданного со- отношения (требуемого превосходства) в силах и средствах путем поражения вновь выявленных и оживших средств ядерного нападения, элементов автомати- зированной системы управления огнем артиллерии, противотанковых средств, танков и боевых машин пехоты и других целей для обеспечения заданных темпов наступления, воспрещения маневра и восстановления нарушенных систем огня и управления противника. Начинается она с выходом подразделений первого эше- лона на рубеж перехода в атаку и осуществляется на всю глубину боевой задачи.

При отражении контратак противника его огневое поражение осуществляется по следующим периодам: огневая подготовка отражения контратаки и огневая поддержка обороняющихся войск.

Для повышения эффективности поражения противника огнем в наступлении в батальоне (роте) создается система огня, которая является составной частью систе- мы огневого поражения противника старшего начальника. В батальоне она вклю- чает системы огня мотострелковых и танковых рот, штатной, приданной и под- держивающей артиллерии, огневых средств батальона, выделенных для стрельбы прямой наводкой (танков, боевых машин пехоты, ПТРК), гранатометного и про- тивотанкового подразделений, приданных огнеметных подразделений. Система огня в роте строится на основе огня мотострелковых и танковых взводов и вклю- чает огонь приданной, поддерживающей артиллерии и приданных роте огневых средств, а при наступлении из непосредственного соприкосновения и огонь средств, выделенных для стрельбы прямой наводкой.

Атака является наиболее важным, ответственным и решительным моментом наступления и ведется в высоком темпе с полным напряжением сил атакующих. Поэтому организованности и стремительности атаки всегда придавалось перво- степенное значение.

В современных условиях атака заключается в стремительном и безостановоч- ном движении танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке в со- четании с интенсивным огнем из танков, БМП (БТР), а по мере сближения с про- тивником и из других видов оружия в целях его уничтожения. Она начинается с рубежа перехода в атаку и проводится на всю глубину обороны бригады (полка) первого эшелона противника.

Успех атаки во многом обеспечивается ее напористостью, дерзостью действий атакующих, внезапностью удара, стремительностью маневра, непрерывным соче- танием огня и движения.

В зависимости от степени огневого поражения противника, характера его обо- роны и местности атака осуществляется двумя способами — в пешем порядке вслед за танками или на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) без спеши- вания личного состава. Танковые подразделения в любых условиях обстановки атакуют противника в боевой линии.

Атака мотострелковых подразделений в пешем порядке применяется при проры- ве подготовленной обороны противника, укрепленных районов, а также на резко- пересеченной и труднодоступной для танков, БМП (БТР) местности. Спешенный личный состав при этом атакует противника за боевой линией танков на удале- нии, обеспечивающем его безопасность от разрывов снарядов своей артиллерии и поддержку танков огнем стрелкового оружия.

После спешивания личного состава в БМП (БТР) остаются наводчики-опера- торы (наводчики пулеметов), механики-водители (водители) и заместители командиров взводов. БМП (БТР) в этом случае передвигаются скачками от укры- тия к укрытию (от рубежа к рубежу), используя складки местности, действуют за своими подразделениями на удалении, обеспечивающем их надежную поддержку огнем своего оружия атакующих танков и мотострелковых подразделений, или не- посредственно в боевых порядках своих подразделений.

Мотострелковые подразделения на автомобилях атакуют противника, как пра- вило, в пешем порядке. В некоторых случаях (в распутицу, при наличии глубокого снежного покрова и др.) мотострелки могут действовать десантом на танках. Авто- мобили после спешивания личного состава отводятся в назначенные места сбора и располагаются поротно или побатальонно на удалении 2—4 км от переднего края обороны противника. Вызов их к своим подразделениям осуществляется командиром батальона или с его разрешения командирами рот.

Атака мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты (бронетранс- портерах) применяется на доступной для танков и БМП (БТР) местности при на- ступлении на поспешно занятую оборону, при отсутствии организованного со- противления, а также при надежно подавленной обороне противника, когда боль- шая часть его противотанковых средств уничтожена. В этом случае танки атакуют вслед за разрывами снарядов своей артиллерии, а мотострелковые подразделения на БМП (БТР) — в боевой линии за танками на удалении 100—200 м, ведя огонь из всех своих средств, уничтожая противотанковые средства и другие цели.

При любых способах атаки должно достигаться тесное взаимодействие танко- вых, артиллерийских, мотострелковых подразделений и подразделений других ро- дов войск и специальных войск.

Глубина атаки в каждом конкретном случае будет определяться глубиной ата- куемого опорного пункта или позиции (рубежа). После овладения атакуемым объ- ектом и прекращения противником организованного сопротивления батальон (рота) может действовать в предбоевом или походном порядке, решительно про- двигаясь вперед, высылая разведку и охранение. Встретив в глубине обороны про- тивника опорные пункты, позиции (рубежи), очаги сопротивления, батальон (рота) с ходу развертывается в боевой порядок и атакует противника.