- •Автор-составитель: федотова е.И.

- •«Внешнеэкономическая детяльность предприятия»

- •Введение

- •Тема 1. Содержательная характеристика внешнеэкономической деятельности

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Тема 2. Роль государственного регулирования вэд в современной экономике

- •Завуалированные

- •Неэкономические методы регулирования вэд

- •Тема 3. Организация регулирования внешнеэкономической деятельности в России

- •Темы эссе по 1 модулю:

- •Тест рубежного контроля по модулю 1

- •Тема 4. Организация выхода предприятия на внешний рынок.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Тема 5. Организационно-правовые и экономические условия выбора иностранного партнера.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Темы эссе по 2 модулю:

- •Тест рубежного контроля по модулю 2

- •Тема 6. Договор международной купли-продажи товаров

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Тема 7. Инфраструктура международного бизнеса

- •1. Предварительный этап

- •2. Этап заключения договора

- •3. Этап исполнения договора

- •Взаимодействие участника мб с таможенными брокерами

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Проектные задания по 3 модулю

- •Тест рубежного контроля по модулю 3

- •Тема 8. Основные положения и термины валютно-финансовых отношений с зарубежными партнерами

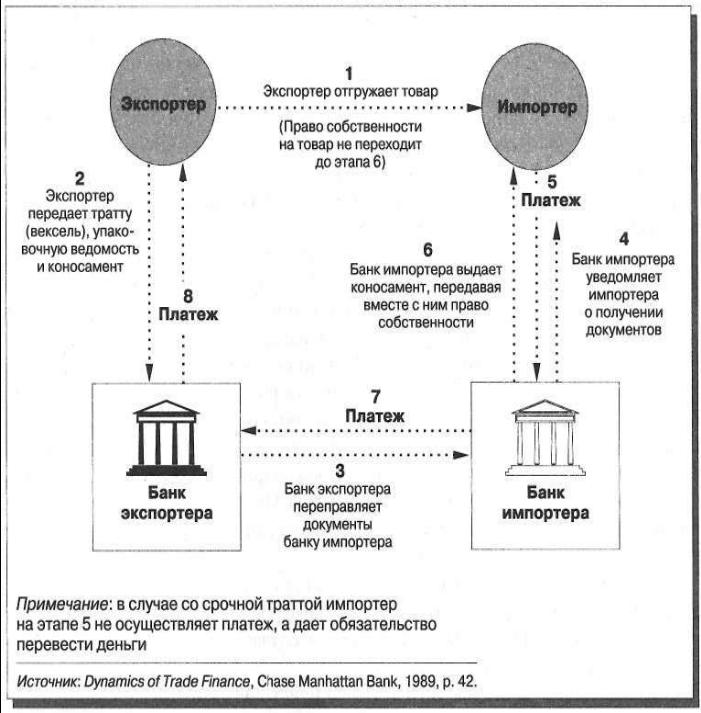

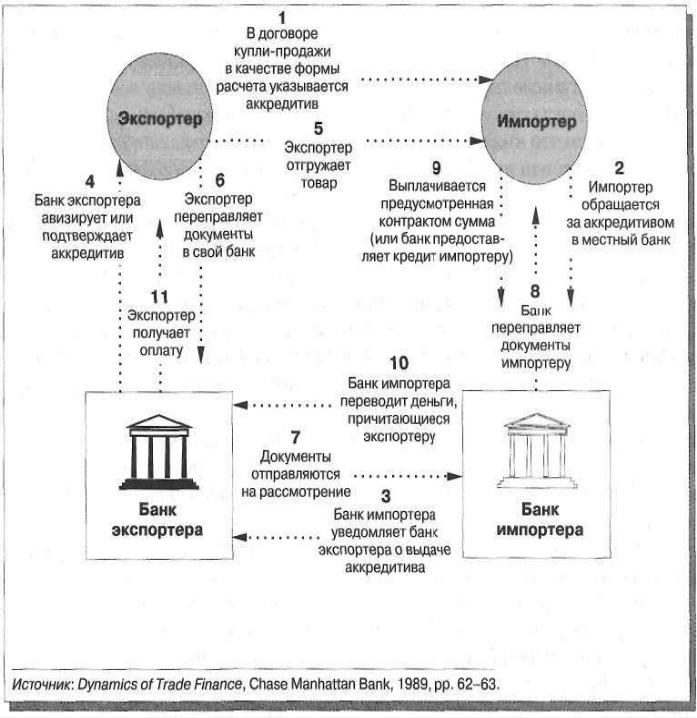

- •Тема 9. Формы международных расчетов.

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Темы эссе по 4 модулю

- •Тесты рубежного контроля по 4 модулю

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глоссарий

Организации-посредники:

Торговые фирмы (торговые дома, дистрибьюторы, экспортные, импортные фирмы);

Комиссионные фирмы;

Агентские фирмы;

Брокерские фирмы;

специализированные внешнеэкономические объединения и организации;

Обеспечивающие организации:

банки;

транспортно-экспедиторские компании;

страховые компании;

стивидорные компании;

склады временного хранения;

таможенные брокеры и декларанты;

маркетинговые фирмы;

аудиторские и консалтинговые компании;

кредитно-справочное бюро и информационные агентства;

Организации, оказывающие содействие:

ассоциации внешнеэкономического сотрудничества;

международные неправительственные организации;

Торгово-промышленные палаты России.

По организационно-правовым формам, определяющим порядок их образования, принадлежность капитала и порядок распределения доходов (на основании Гражданского Кодекса РФ):

а) коммерческие организации:

хозяйственные товарищества – общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество;

производственные кооперативы (артели);

государственные муниципальные унитарные предприятия: казенные предприятия, предприятия на праве полного хозяйственного ведения.

б) некоммерческие организации:

потребительские кооперативы;

общественные организации;

объединения (ассоциации и союзы)

3) По виду хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и характеру операций:

промышленные;

сельскохозяйственные;

агропромышленные;

торговые;

транспортные;

страховые;

транспортно-экспедиторские;

инжиниринговые;

туристские;

лизинговые;

рекламные.

4) По характеру собственности:

частные;

государственные;

кооперативные.

5) По принадлежности капитала и контролю:

национальные;

иностранные;

смешанные.

6) По сфере деятельности:

национальные;

международные.

Компанию, которая использует деловые операции в одной из форм международных операций (экспорт, импорт, лицензирование, зарубежное инвестирование и др.) можно назвать международной компанией. Более формальное определение компаний такого типа можно сформулировать следующим образом. Международная компания — это любая организация, которая осуществляет свою деятельность на основании заключения коммерческих сделок с отдельными лицами, частными фирмами и/или государственными организациями зарубежных стран.

В современной литературе приведены разнообразные классификационные группировки видов и типов современных международных компаний. Учёные-экономисты выделяют транснациональные корпорации (ТНК), мультинациональные/многонациональные компании (МНК), глобальные компании (ГК), международные картели (МК), международные монополии (ММ), интегрированные корпоративные структуры, связанно-диверсифицированные системы, интергломераты, интегрированные бизнес-группы, метакорпорации и другие.

Многонациональная корпорация — это компания, которая осуществляет прямые зарубежные инвестиции, а также владеет предприятиями, расположенными в зарубежных странах, и контролирует процесс создания ценности на этих предприятиях. Помимо владения иностранными активами и осуществления контроля над ними, многонациональные корпорации, как правило, покупают ресурсы и производят товары и/или услуги во многих странах, а затем продают эти товары и услуги потребителям в разные страны мира. Многонациональные корпорации координируют свою деятельность через свои штаб-квартиры, однако они могут предоставлять своим аффилированным и дочерним компаниям, действующим на иностранных рынках, значительную свободу действий в вопросах адаптации своей деятельности к местным условиям. В табл. 1.1 перечислены самые крупные многонациональные корпорации мира.

Не менее важным объектов международного бизнеса являются также транснациональные корпорации.

Типичной организационной структурой ТНК является головная материнская компания со штаб-квартирой, филиалы и отделения, а также дочерние и внучатые компании как внутри страны, так и за рубежом. Особое значение приобретает сочетание принципов централизации и децентрализации в управлении ТНК и конгломератной и синергической форм набора портфеля её сфер бизнеса.

Традиционно к основным характеристикам ТНК в современной литературе относят:

компании-космополиты, однонациональные по происхождению и многонациональные по присутствию;

сочетание централизованного руководства с определенной степенью самостоятельности входящих в нее и находящихся в разных странах юридических лиц и структурных подразделений (филиалов, представительств, дочерних компаний);

сетевая структура организации бизнеса;

более быстрый рост сбыта за рубежом по сравнению со сбытом в собственной стране, причём объём сбыта за рубежом составляет обычно более 1/3 общего объёма продаж;

зарубежные операции в общем объёме экономической деятельности – определяющий фактор функционирования ТНК (в некоторых современных ТНК, особенно швейцарских, зарубежные операции составляют свыше 90 % от их производственно-сбытовой деятельности);

использование схемы трансфертного ценообразования как важного принципа минимизации внутрикорпоративных издержек;

возникновение самостоятельного транснационального капитала со своей оригинальной структурой и внутренними целями развития (евродоллары и еврорынки).

К числу характеристик, присущих современному (пятому) поколению ТНК, на наш взгляд, можно отнести:

опора на современную науку и инновационный бизнес, что делает ТНК главными генераторами научных идей и концепций и распространителями новых высоких технологий;

территориальное присутствие не только в нескольких странах, но и на нескольких континентах;

сосредоточение головных компаний в промышленно развитых странах, а филиалов и подразделений – в развивающихся государствах;

обострение негативного влияния транснационального капитала на развивающиеся государства;

активное освоение новых форм ведения международного бизнеса и проведение экспансионистской и захватнической политики;

практически полный контроль отдельных товарных рынков

активная транснационализация сферы услуг;

ускоренное развитие предпосылок формирования интегрированной международной торгово-финансовой системы, по сравнению с которой национальные государства будут выступать на международной арене как второстепенные величины;

создание союзов ТНК с крупнейшими мегаполисами, в которых размещаются «ядра» корпораций;

способность гибко переносить свои центры управления и штаб-квартиры из одного узла корпоративной сети в другой, легко меняя страну «прописки» для получения налоговых и других льгот;

внедрение всё большей практики вывоза капитал не просто в форме ПИИ, а в форме экспорта организационных технологий, ноу-хау и целых фрагментов неформальных институтов в сфере организации и управления (так называемых институциональных модулей) в «принимающие» страны.

Одной из отличительных черт ТНК современного поколения является активное освоение новых форм ведения международного бизнеса. Сегодня именно ТНК выступают в роли инноваторов, испытателей и локомотивов прогрессивных форм ведения международного бизнеса

Эпоха глобализации

За последнее десятилетие масштабы международного предпринимательства выросли настолько, что многие эксперты заявляют о наступлении эры глобализации.

Глобализация — это непрерывно продолжающийся, устойчивый процесс интеграции рынков, суверенных государств и технологий, который позволяет отдельным лицам, корпорациям и суверенным государствам быстрее, чем когда бы то ни было, с минимальными затратами устанавливать более глубокие контакты с партнерами, рассредоточенными по всему миру.

Существует ряд факторов, которые оказали влияние на усиливающуюся интеграцию мировой экономики и стран мира.

Достижения в сфере технологического прогресса также способствовали углублению интеграции. Самый яркий пример влияния передовых технологий на мировую экономику — это всемирная сеть Интернет. Кроме того, большую роль в глобализации экономики сыграли такие технологические новинки, как сотовые телефоны, персональные компьютеры, спутники связи и т. д. Все эти, а также другие прогрессивные технологии, ускорили процесс формирования мирового рынка капитала, развития электронной коммерции, создания цепочек снабжения, которые охватывают весь мир, а также беспрецедентного роста объемов международной торговли и международных инвестиций.

Многие эксперты с энтузиазмом говорят о том, что глобализация приведет в результате к созданию мира без границ, в котором суверенные государства все больше и больше будут терять свое влияние. Другие специалисты выражают сомнения по этому поводу.

Одна из сложнейших задач, стоящих перед политическими лидерами и крупными бизнесменами ближайших десятилетий, состоит в том, чтобы понять и, по возможности, согласовать противоречащие друг другу, во многих случаях несовместимые потребности глобальной экономики и интересы стран мира, которые составляют основу этой экономики.

Кроме того, по мнению многих критиков, глобализация дает много преимуществ, но не обходится и без потерь. Общеизвестным является тот факт, что компании из развитых стран переносят производство на территорию развивающихся стран, где трудовое законодательство и законы об охране окружающей среды не настолько обременительны в плане требуемых затрат и отсутствуют строгие требования к их соблюдению. Активисты, борющиеся за права человека (в том числе и за право на труд), а также специалисты по охране окружающей среды убеждены в том, что таким образом эти компании пренебрегают своими обязанностями перед трудоспособным населением своих государств. Другие оппоненты идеи глобализации утверждают, что господствующие институты эпохи глобализации (Всемирная торговая организация, Всемирный банк и Международный валютный фонд) антидемократичны по своей сути и поддерживают интересы богатых и влиятельных людей в ущерб бедным и неимущим. Необходимость разрешения этих, а также других противоречий ставит перед народами мира проблемы, которые предстоит решать в ближайшие годы.

Современные причины глобализации

Рост международного бизнеса в последние годы был вполне очевидным и весьма впечатляющим. Однако почему такое развитие стало возможным? Кроме того, почему так высока вероятность дальнейшей активизации международного бизнеса на протяжении следующего десятилетия? Существуют две основные причины этого явления: стратегические потребности компаний, которые дают импульс процессу глобализации, а также изменение среды международного бизнеса, способствующее этому процессу.

Стратегические императивы

Существует ряд базовых причин, заставляющих фирмы становиться более глобальными как в плане общего курса развития, так и в плане повседневной практической деятельности. В число таких стратегических императивов входит использование ключевой компетенции компании, приобретение ресурсов по более низкой цене, проникновение компании на новые рынки и необходимость конкурировать в своей отрасли.

Использование ключевой компетенции компании. Одним из важнейших оснований для глобализации является возможность более широкого использования ключевых компетенций, которые компании удалось развить на внутреннем рынке. Ключевая компетенция (core competency) определяет отличительную сильную сторону или преимущество, имеющее первостепенное значение для успешной работы компании. Применяя ключевую компетенцию на новых рынках, компания может увеличить свои доходы и прибыли.

Приобретение ресурсов. Еще одним важным основанием для ведения бизнеса в международных масштабах является необходимость приобретения за рубежом таких ресурсов, как материалы, рабочая сила, капитал или технология. В некоторых случаях компании испытывают острую потребность в том, чтобы воспользоваться зарубежными источниками ресурсов, так как на местном рынке соответствующие продукты или услуги либо полностью отсутствуют, либо их недостаточно для удовлетворения потребностей компании.

Поиск новых рынков сбыта. Необходимость поиска новых рынков сбыта — это также одна из распространенных причин выхода компаний на международные рынки. Когда внутренний рынок, на котором компания реализует свою продукцию, становится полностью сформированным, на этом рынке все труднее и труднее генерировать высокие доходы и обеспечивать рост прибыли. Процессу освоения новых рынков сопутствуют еще два преимущества. Во-первых, у компании может появиться возможность получить экономию от масштаба на базе сокращения среднего объема издержек производства на единицу продукции при увеличении объема производства. Во-вторых, освоение новых рынков позволяет компании диверсифицировать пути поступления доходов. В таком случае компания, обслуживая большее количество стран, становится менее зависимой от продаж своей продукции в одной отдельно взятой стране, что позволяет компании защитить себя от возможных потрясений в экономике этой страны.

Необходимость конкурировать более эффективно. Еще одна из причин выхода компаний на зарубежные рынки сбыта состоит в стремлении повысить эффективность конкурентной борьбы в отрасли, где работает компания. Компании, занимающие лидирующие позиции в этих областях, предпринимают друг против друга постоянные атаки и контратаки в каждом регионе мира, чтобы помешать своим конкурентам занять господствующие позиции в той или иной стране.

Изменение условий ведения бизнеса и глобализация

Рассмотренные выше стратегические императивы обусловливают стремление компаний интернационализировать свою деятельность. В то же время расширение международных деловых операций компаний до масштабов, которые были зафиксированы после Второй мировой войны, было бы невозможно без существенных изменений политических и технологических условий ведения бизнеса.

Изменение политической среды. В первой половине двадцатого столетия выходу компаний на новые рынки препятствовали барьеры на пути развития торговли, возведенные правительствами иностранных государств. После Первой мировой войны многие страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания и Германия, ввели таможенные тарифы и квоты на ввозимые товары, а также создали благоприятные условия для ведения бизнеса отечественными фирмами, предоставляя им правительственные контракты на поставку продукции. В результате в 30-е гг. объем международной торговли и международных инвестиций существенно снизился. Однако после Второй мировой войны эта практика была полностью пересмотрена. Между основными странами, занимающимися торговлей, состоялись переговоры о сокращении таможенных тарифов и квот, а также об устранении ограничений на прямые иностранные инвестиции на территории этих стран. Многие из этих договоренностей были достигнуты в процессе работы по заключению Генерального соглашения о тарифах и торговле, ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), а также в результате усилий, предпринятых правопреемником этого договора — Всемирной торговой организацией (ВТО). Региональные соглашения, такие как Европейский Союз, Общий рынок стран Южной Америки (MERCOSUR) и Североамериканское соглашение о свободной торговле, НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA), также ослабили ограничения на инвестиционную деятельность и на торговлю между странами-участниками этих договоров.

Изменение технологической среды. Изменения в политике, проводимой правительствами стран мира, активизировали международные деловые операции. Новые технологии (в частности, в области систем связи, транспортных средств и средств обработки информации) сделали международный бизнес легко осуществимым и более прибыльным.

Существует, по меньшей мере, три аспекта влияния Интернета и других информационных технологий на международное предпринимательство. Во-первых, Интернет и другие информационные технологии поддерживают международную коммерческую деятельность в сфере услуг, в том числе в таких разных по своему характеру отраслях, как банковское дело, консультирование, образование, розничная торговля и даже игорный бизнес.

Во-вторых воздействия информационных технологий на международный бизнес состоит в том, что Интернет позволяет хотя бы в какой-то степени выровнять условия ведения бизнеса для крупных и мелких компаний независимо от того, какие продукты или услуги продают эти компании. В прошлом проникновение на зарубежный рынок требовало от компаний больших инвестиций, однако в наши дни умелое использование возможностей Интернета может изменить такое положение дел.

Третий аспект состоит в том, что Интернет обладает громадными потенциальными возможностями для формирования заинтересованного сетевого сообщества коммерческих организаций. Так называемые сети типа «бизнес-бизнес» (сети, обеспечивающие межкорпоративную связь) позволяют объединить всемирные компании, их поставщиков, клиентов и стратегических партнеров в единую информационную систему, обеспечивающую более оперативный и более простой способ совместного ведения бизнеса.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое международный бизнес? Чем международный бизнес отличается от деловой активности внутри страны?

2. Почему изучение международного бизнеса имеет такое большое значение для современных студентов?

3. Перечислите основные формы международных деловых операций.

4. Чем экспорт и импорт товаров отличаются от экспорта и импорта услуг?

5. Что такое портфельные инвестиции?

6. Назовите основные причины значительного расширения масштабов международного бизнеса в последние годы.

Тема 2. Роль государственного регулирования вэд в современной экономике

Государственное регулирование ВЭД является частью внешнеэкономической политики, а внешнеэкономическая политика, в свою очередь, является органической частью государственной политики любого современного государства. Внешнеэкономическая политика и политика, относящаяся к внутриэкономическим процессам, могут соотноситься по-разному. Признаком зрелости и сбалансированности организации национальной экономической системы является органическое единство обеих для достижения значимых для страны целей. В этом случае и внешнеэкономическая деятельность, и экономическая активность внутри страны основываются на одних принципах, имеют примерно одинаковые механизмы контроля и регулирования. В некоторых случаях национальные государства демонстрируют определенные «перекосы» в сторону либо внешнеэкономических, либо внутриэкономических процессов. Экономики некоторых стран очень сильно зависят от внешнеэкономических факторов. Типичным примером являются страны, экономика которых сильно зависит, например, от предоставления услуг в сфере международного туризма. Примерно то же касается стран, благосостояние которых зависит только от экспорта какого-либо редкого природного ресурса. Есть и примеры, когда страна в значительной степени «закрывается» от внешнего мира, пытаясь реализовывать политику самообеспечения, однако, тем не менее, вынуждена приобретать какие-то важные для своей экономики товары за границей.

В немалой степени субординация внешней и внутренней сфер экономической жизни определяется характеристиками политического строя. Однако логика экономического анализа говорит о том, что внешнеэкономическая сфера является вторичной. Ее параметры полностью зависят от того, что создается экономическим механизмом внутри страны. Разделение экономических сфер на «внешнюю» и «внутреннюю» в современной экономике весьма условно и своеобразным общим знаменателем между ними может выступать, как раз, экономическая политика государства. Внешнеэкономический потенциал страны создается последовательным наращиванием сравнительных конкурентных преимуществ, которое практически немыслимо без активного участия государства. Другой важной задачей государства является представление интересов национального бизнеса в международных организациях, подписание межправительственных соглашений, содействующих развитию внешнеэкономических связей. Однако это функции национальных государств, которые органично связаны, но не входят в непосредственный механизм государственного регулирования ВЭД.

Современный механизм внешнеэкономической деятельности включает государственное управление внешнеэкономическим комплексом, основные формы и порядок выхода предприятий на внешний рынок.

Непосредственный механизм государственного регулирования ВЭД предполагает, что государство устанавливает правила выхода национальных предприятий на внешние рынки, последовательно проводит политику, направленную на защиту национальных интересов, одновременно стимулируя внешнеэкономические связи предприятий, способствуя развитию экспорта, других форм выхода предприятий на внешние рынки.

Механизм государственного регулирования ВЭД, реализуемый в Российской Федерации, имеет сбалансированный характер и полностью соответствует лучшим мировым аналогам. Об этом свидетельствуют концепция внешней политики и принципы государственного регулирования ВЭД, принятые и реализуемые Россией.

В соответствии с Концепцией внешней политики главным приоритетом внешней политики Российской Федерации в сфере международных экономических отношений является содействие развитию национальной экономики, которое в условиях глобализации немыслимо без широкого включения России в систему мирохозяйственных связей. Для достижения этой цели необходимо:

обеспечить благоприятные внешние условия для формирования в стране экономики рыночного типа и для становления обновленной внешнеэкономической специализации Российской Федерации, гарантирующей максимальный экономический эффект от ее участия в международном разделении труда;

добиваться сведения к минимуму рисков при дальнейшей интеграции России в мировую экономику с учетом необходимости обеспечения экономической безопасности страны;

способствовать формированию справедливой международной торговой системы при полноправном участии Российской Федерации в международных экономических организациях, обеспечивающем защиту в них национальных интересов страны;

содействовать расширению отечественного экспорта и рационализации импорта в страну, а также российскому предпринимательству за рубежом, поддерживать его интересы на внешнем рынке и противодействовать дискриминации отечественных производителей и экспортеров, обеспечивать строгое соблюдение отечественными субъектами внешнеэкономической деятельности российского законодательства при осуществлении таких операций;

содействовать привлечению иностранных инвестиций в первую очередь в реальный сектор и приоритетные сферы российской экономики;

обеспечивать сохранение и оптимальное использование российской собственности за рубежом;

приводить обслуживание российского внешнего долга в соответствие с реальными возможностями страны, добиваться максимального возврата средств в счет кредитов иностранным государствам;

формировать комплексную систему российского законодательства и международную договорно-правовую базу в экономической сфере.

Механизм государственного регулирования, реализуемый в РФ, основывается на следующих принципах:

внешнеэкономическая деятельность – составная часть внешней политики Российской Федерации,

защита интересов отечественных производителей,

приоритет экономических мер государственного регулирования ВЭД,

равенство и недискриминация участников ВЭД,

защита государством прав и законных интересов участников ВЭД.

При этом используются следующие формы государственного регулирования ВЭД предприятий:

Административные, нетарифные:

квотирование (контингентирование) – установление разрешенных объемов экспорта и импорта товаров,

лицензирование – разрешение на осуществление экспортно–импортной деятельности, выдаваемое государственными органами,

сертификация ввозимых товаров.

Экономические или тарифные – таможенно-тарифное регулирование.

Основные виды таможенных платежей:

таможенные пошлины,

акцизы,

налог на добавленную стоимость,

сборы за таможенное оформление,

сборы за хранение товаров.

В Российской Федерации, как и в большинстве стран мира, активно реализующих потенциал внешнеэкономического взаимодействия, приоритет отдается экономическим инструментам регулирования по сравнению с неэкономическими (административными).

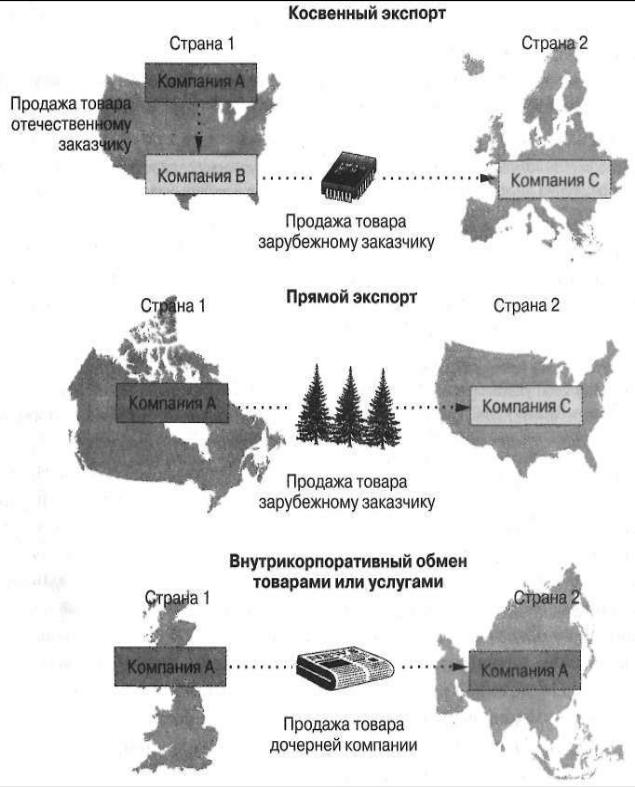

В Российской Федерации распространены и развиваются следующие основные формы выхода предприятий на внешний рынок:

Непосредственное осуществление ВЭД предприятиями.

Осуществление ВЭД через посредников:

внешнеэкономические ассоциации делового сотрудничества с зарубежными странами,

отраслевые, региональные внешнеторговые организации,

торговые дома,

отечественные и зарубежные фирмы, специализирующиеся на предоставлении посреднических услуг.

Создание совместных предприятий в России.

Создание хозяйственных фирм за рубежом.

Наиболее ярким примером влияния государственного регулирования на ВЭД предприятий является регулирование продовольственного рынка. Функционирование сельскохозяйственного производства и национальных и наднациональных рынков продовольствия на Западе целиком основано на системе государственного регулирования, субсидий и внешнеторговых ограничений. Защита внутреннего рынка и выравнивание условий производства являются неизбежными компонентами экономической политики каждого государства, причем аграрная сфера является почти обязательной зоной относительно высокого уровня защиты. Эти защитные меры, кроме импортных тарифов, включают компенсационные сборы, акцизы, различного рода налоги и неналоговые ограничения в виде квот, административного регулирования. Поэтому зачастую официальные таможенные пошлины могут быть относительно невелики, но за счет других механизмов фактически ставятся непроходимые барьеры для импорта продовольствия.

Кроме тарифной и налоговой защиты собственного производства от действия сил мирового рынка и поддержания приемлемых экономических условий для расширенного воспроизводства, стандартной стала практика регулирования цен и товарной интервенции, на что расходуются огромные средства. Государственная поддержка сельскому хозяйству, прежде всего в целях поддержания его международной конкурентоспособности, привела к тому, что весьма значительная часть доходов фермеров поступает за счет затрат государственного бюджета как национального, так и наднационального. Характерно в этом отношении положение в Европейском Союзе, где основная часть бюджета этой международной организации идет на поддержание цен на сельскохозяйственную продукцию и защиту его от влияния мирового рынка. При этом, несмотря на в целом благополучные природные условия и высокую техническую вооруженность, уровень такой внешнеторговой защиты составляет порядка 60%, что не дает реальных возможностей для зарубежных экспортеров (кроме стран тропического пояса) проникать на этот рынок. Кроме наднациональных в Европейском Союзе активно функционируют национальные системы субсидирования.

Экономические методы регулирования ВЭД в международной практике

К числу экономических методов регулирования ВЭД (международного бизнеса) в международной практике относят, прежде всего, таможенные тарифы. Вся послевоенная мировая история характеризуется тенденциями увеличения числа международных хозяйственных связей и унификации процедур их регулирования. Одним из результатов этих процессов стало появление ГАТТ/ВТО, в рамках которой формируются принципы и основные элементы механизма современной международной торговли.

Основными направлениями деятельности ВТО является либерализация международной торговли. Она выражается в заключении соглашений, направленных на снижение ставок таможенных тарифов и постепенное устранение нетарифных ограничений. С этой целью ВТО регламентирует установление таможенных процедур, внедрение национальных стандартов и санитарных норм. Страны ВТО обязались устранять нетарифные торговые ограничения, заменяя их таможенными пошлинами – тарифным эквивалентом. Таким образом, основными мировыми тенденциями в сфере выработки механизмов государственного регулирования ВЭД являются тенденции вытеснения неэкономических методов регулирования экономическими, или, по-другому, тарификация торговых ограничений и снижение тарифной нагрузки.

Механизм снижения пошлин, действующий в рамках ВТО, включает механизм их связывания. Страна обязуется не поднимать ставки на конкретные товары выше предельного, или связанного уровня. Например, страна обязалась не поднимать пошлины на какой-то товар выше 15%, то есть связывает их на этом уровне. При этом она может установить действующую ставку на уровне 10%. В будущем эта ставка может повышаться только до уровня 15%. Если же страна захочет ввести ставку, превышающую 15%, по правилам ВТО ей придется провести соответствующие переговоры со всеми заинтересованными членами ВТО и предложить им адекватные торгово-политические уступки. Обязательства каждой страны по связыванию и снижению пошлин фиксируются в ее индивидуальном перечне.

Решения о снижении торговых барьеров принимаются как на двусторонних, так и на групповых и многосторонних переговорах. Страна, желающая получить уступку со стороны другого члена или нескольких членов ВТО, сопровождает свою инициативу предложением ввести адекватную уступку со своей стороны. В итоге принимается многостороннее о взаимных уступках. Таким образом обеспечивается сохранение баланса взаимных обязательств в сфере регулирования торгового режима, выработанных странами при вступлении в ВТО.

Важно отметить, что механизм, действующий в ВТО, основывается, в частности, на двух принципах. Во-первых, страны-участницы обязуются реализовывать в отношении своих партнеров по ВТО режим наибольшего благоприятствования (РНБ). Во-вторых, и это во многом вытекает из первого обязательства, страны, входящие в состав ВТО, не могут применять в отношении друг друга дискриминационных мер. Таким образом, сформировав модель торговли с одной из стран или с группой стран, любая стран обязана по правилам ВТО распространить его на всех остальных. Все достижения в сфере снижения торговых барьеров распространяются и на присоединяющиеся к ВТО страны

Показатели среднего и даже средневзвешенного уровня таможенных пошлин не всегда адекватно отражают действительный уровень тарифных барьеров. Страны стараются сохранить сверхвысокие ставки на особо значимые для них и чувствительные к иностранной конкуренции товары, даже если объемы торговли такими товарами относительно невелики. В то же время они идут на тарифные уступки по тем товарам, торговля которыми обслуживает кооперационные связи, по которым у национальных производителей достигнут высокий уровень конкурентоспособности, или которые вообще не производятся в стране. Именно такие товары и играют наибольшую роль в импорте.

Понятие, сущность и унификация таможенных тарифов.

Современный термин «тариф» происходит от французского «tariff» и в переводе обозначает систему ставок, определяющую размер платы за что-либо.

В современном понимании слово тариф обычно используется в трех значениях:

как инструмент внешнеторговой политики государства;

как совокупность таможенных пошлин, применяемых к товарам, пересекающим таможенную границу;

как конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при вывозе или ввозе определенного товара на таможенную территорию.

Под таможенной пошлиной понимают платеж, взимаемый таможенными органами государства при ввозе товаров на его таможенную территорию, или вывозе с нее, являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза.

Таможенной границей называют пределы таможенной территории государства, которая, как правило, совпадает с государственной границей страны. Исключение могут составлять территории свободных таможенных зон и свободных складов, имеющихся на территории страны. Пределы таких зон и складов являются составной частью таможенной границы государства.

По экономическому содержанию таможенные пошлины бывают:

Фискальные – способствуют увеличению доходов государственного бюджета;

Протекционистские – используются в целях защиты некоторых отраслей национальной экономики от деятельности иностранных конкурентов;

Преференциальные – используются для обложения товаров из отдельных стран;

Льготные – вводятся с целью поощрения импорта каких-либо товаров;

Уравнительные – пошлины, которые используются для того, чтобы дополнить основные ввозные пошлины с целью выравнивания цен импортных товаров на товары национального производства.

Компенсационные – используются в случаях, когда в стране экспортера на импортируемые товары предоставляются государственные субсидии при их производстве или экспорте;

Антидемпинговые – применяются для противодействия импорту из тех стран, чье правительство предоставляло своим предпринимателям экспортные премии.

Обычно ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу, видов сделок и других факторов.

В зависимости от характера ставок таможенных пошлин (способа их взимания) различают:

Адвалорные (лат ad valorem – по стоимости) – ставки, начисляемые в % к таможенной стоимости облагаемых товаров (30% от таможенной стоимости);

Специфические – ставки, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров (20 долл. за 1 тонну);

Комбинированные – сочетают как адвалорные, так и специфические ставки (30% от стоимости, но не более 20 долл. за 1т.)

В зависимости от периодичности:

Постоянные;

Сезонные – применяются для регулирования торговли товарами, производство которых имеет ярко выраженный сезонный характер.

По происхождению:

Автономные – пошлины, вводимые на основании односторонних решений;

Конвенциальные (договорные) – устанавливаются на базе двусторонних или многосторонних соглашений.

В зависимости от таможенного режима:

Импортные – накладываются на импортируемые товары при допуске их свободного обращения на внутреннем рынке страны. Импортные пошлины являются наиболее распространенными;

Экспортные – пошлины, которые накладываются на экспортные товары при их выпуске для свободного обращения за пределы таможенной границы государства.

По способу исчисления таможенные пошлины бывают:

Номинальные – ставки таможенных пошлин указаны в таможенном тарифе;

Эффективные - характеризуют реальный уровень таможенных пошлин на конечные товары, вычисляемый с учетом уровня пошлин на импортные узлы и детали этих товаров.

Механизм государственного регулирования международного бизнеса с помощью таможенных пошлин, разработанный в Российской Федерации, предполагает их использование в контексте таможенных режимов.

Таможенным Кодексом РФ установлены 4 группы таможенных режимов:

Основные таможенные режимы: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, международный таможенный транзит;

Экономические таможенные режимы: переработка на таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории, временный ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона (свободный склад);

Завершающие таможенные режимы: реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства;

Специальные таможенные режимы: временный вывоз, беспошлинная торговля, перемещение припасов и иные специальные таможенные режимы.

Методологической основой таможенных тарифов на практике выступают товарные классификаторы. Классификация товаров означает их распределение по группам, подгруппам и разрядам по определенной схеме. Наиболее распространенным классификатором товаров, обращающихся в международной сфере, является Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС). ГС вмещает подавляющее большинство товаров, обращающихся в сфере международной торговли. Ее применение существенно упрощает проведение статистического наблюдения, составление таможенной и коммерческой документации, позволяет уменьшить время заключения сделок.

Структура номенклатуры ГС состоит из системы классификации и системы кодирования. Система классификации имеет шесть ступеней: разделы (21), группы (96), подгруппы (33), товарные позиции (1241), подпозиции (3553), субпозиции (5019).

Применение таможенных тарифов в качестве инструмента государственного регулирования внешнеэкономической деятельности приводит к необходимости постановки вопроса об оптимальном уровне таможенно-тарифной нагрузки. Оценка эффективности таможенно-тарифной политики должна сочетать анализ средств государственной политики и реакции на нее субъектов рыночного хозяйства. Как показали исследования экономистов, параметры эффективности тарифной эскалации во многом схожи с закономерностями эффективности налоговой политики.

Анализ экономистов показал, что в большинстве случаев тарифная эскалация ведет к относительным экономическим потерям. В зависимости от влияния внутреннего спроса определенной страны на мировые цены, как известно, различают малые страны и большие страны.

Введение таможенных тарифов вызывает в малой стране целый ряд последствий (эффектов).

Эффект доходов бюджета – характеризует объем увеличения доходов бюджета в результате обложения импорта пошлиной. Этот эффект в определенной мере сокращает потребительский излишек, производя перемещение доходов из частного сектора в государственный.

Эффект передела – характеризуется тем, что, вследствие введения пошлины происходит перераспределение доходов между потребителями и производителями продукции. Увеличивается доход предприятий, производящих импортозамещающую продукцию.

Эффект защиты – возникает вследствие того, что более эффективные в экономическом отношении иностранные товары замещаются менее эффективными отечественными товарами и характеризует экономические потери страны от производства импортозамещающих товаров с более высоким по сравнению с мировым уровнем, издержками.

Эффект потребления – возникает в результате того, что сокращается потребление товара в результате роста его цены на внутреннем рынке, т.к. потребители не могут больше его приобретать по более низким мировым ценам.

Последствия введения тарифных ограничений для большой страны также характеризуются эффектами доходов, передела, защиты и потребления.

Эффект защиты приводит к падению эффективности внутреннего производства товара. Эффект потребления приводит к сокращению объемов потребления в результате сокращения внутреннего потребления. Перераспределительный эффект также, как и в случае малой страны характеризуется перераспределением доходов от потребителей к производителям. В иных чертах, чем для малой страны, представлен в большой стране эффект дохода. Он состоит из двух частей:

Эффект внутренних доходов – перераспределение доходов от местных потребителей в бюджет большой страны;

Эффект условий торговли – характеризуется перераспределением доходов иностранных производителей в бюджет большой страны. Именно это явление в наибольшей степени характеризует выгоды большой страны от введения таможенных тарифов.

Эффекты защиты и потребления представляют, фактически, эффекты потери экономики от введения тарифа. Эффекты дохода и передела являются перераспределительными за исключением дополнительного эффекта улучшения условий торговли, характерного для большой страны. Однако и в этой ситуации положительный экономический эффект можно ожидать только тогда, когда прибыль от улучшения условий торговли перекроет потери, возникающие из-за необходимости увеличивать менее эффективное национальное производство вследствие сокращения внутреннего потребления.

Вычисление всех получаемых эффектов необходимо проводить в каждом конкретном случае. Однако оптимальной считается такая тарифная ставка, при которой обеспечивается максимальный уровень экономического благосостояния страны.

Оптимальный тариф имеет ряд характеристик:

Ставка оптимального тарифа всегда положительна и находится между нулевым уровнем тарифной нагрузки и запретительной ставкой;

Ставка оптимального тарифа относительно невелика;

Ставка оптимального тарифа обратно пропорциональна эластичности импорта;

Оптимальный тариф, как правило, ведет к экономическому выигрышу одной (большой) страны и к потерям мировой экономики в целом.

Для смягчения действия тарифных ограничений, дополнительно применяют тарифные квоты – переменные таможенные пошлины, ставки которых зависят от объемов импорта товаров.

Существует целый ряд аргументов за применение тарифов и против.

К аргументам “ЗА” относят:

Тариф защищает молодые отрасли национальной экономики;

Тариф является средством стимулирования отечественных производителей;

Тариф – важный источник бюджетных поступлений;

Тариф - защита национальной безопасности и международного престижа;

К аргументам “ПРОТИВ” относят:

Замедляют экономический рост;

Провоцирует торговые войны;

Увеличивает налоговое бремя потребителей;

Облагая импортные товары, косвенно снижается конкурентоспособность страны;

Способствует сокращению уровня занятости.

Нетарифные методы регулирования ВЭД в мировой и российской практике

Эволюция системы нетарифного регулирования ВЭД (международного бизнеса) проходила достаточно стремительно. В предыдущем разделе говорилось, что в международной практике были периоды стремительного увеличения использования всевозможных разновидностей НТО, однако современный этап характеризуется совершенствованием системы международного контроля за их применением. Российская модель государственного регулирования ВЭД относительно молодая. Однако создавалась она с учетом анализа лучших мировых аналогов и пониманием тенденций развития мировой экономики и международных экономических отношений. Тот набор мер НТО, который в настоящее время используется Россией, представляется оптимальным. Он позволяет проводить эффективную внешнеторговую политику и защищать интересы Российской Федерации во внешнеэкономической сфере. Необходимо также отметить, что созданная система государственного регулирования ВЭД позволяет наряду с активно применяемыми инструментами нетарифного регулирования генерировать новые, адекватные любым вызовам внешней среды.

На сегодняшний день система нетарифных ограничений РФ может быть охарактеризована как механизм государственного регулирования внешнеторговой политики, включающий экономические (кроме таможенного тарифа), неэкономические, административные и технические условия, ограничивающие или затрудняющие свободную торговлю между странами.

Анализ эволюции НТО показывает, что первоначально они разделялись только на экономические и неэкономические, а выделение технических и административных разновидностей обусловлен расширением практики их применения.

Экономические меры нетарифного регулирования.

Основное отличие экономических мер от неэкономических (в том числе административных и технических) заключается в том, что применение вторых не нацелено на реакцию экономического механизма (рынка), который и генерирует прогнозируемые последствия их применения.

К категории экономических мер нетарифного регулирования относят:

контроль таможенной стоимости

валютный контроль

финансовые меры

защитные меры

дополнительные таможенные обложения

Структура данной категории НТО указывает на тесную связь многих из них с таможенно-тарифными инструментами государственного регулирования ВЭД. Однако, несмотря на то, что генетически существует такая близость, согласно международным методикам, антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины, а также методы определения и контроля таможенной стоимости относятся к нетарифным ограничениям. Это, прежде всего, объясняется особым характером и методикой их применения.

Методика определения таможенной стоимости в практике таможенного регулирования ВЭД в РФ заложена Законом РФ «О таможенном тарифе», вступившим в силу с 1 июля 1993 г. Согласно этому закону отечественная практика исчисления таможенной стоимости опирается на методики, установленные Соглашением по применению ст. VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) – Кодекса таможенной стоимости. Принятие такого порядка исчисления таможенной стоимости создает позитивные предпосылки интеграции России в современную систему мирохозяйственных связей.

Экономические меры нетарифного регулирования

Валютный контроль, как инструмент государственного регулирования ВЭД РФ, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Дополнительные компоненты механизма валютного контроля формируются указами Президента РФ, инструкциями и положениями Центрального банка РФ и Федеральной таможенной службы России.

К отдельной категории защитных мер в системе НТО необходимо отнести меры дополнительного таможенного обложения. НДС, акцизы и другие налоги применяются как нетарифные меры регулирования ВЭД для обеспечения защиты интересов отечественных производителей и поддержания конкурентоспособности отечественных товаров. В этом проявляется их функциональное родство с таможенными пошлинами.

Как уже говорилось, особым видом НТО являются антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины. Общим условием их применения является то, что они могут применяться только тогда, когда ввоз иностранных товаров наносит или может нанести ущерб отечественным производителям подобных товаров, либо отрицательно влиять на увеличение объемов их производства.

Применение антидемпинговых пошлин в международной практике имеет относительно недавнюю историю. Применение этих инструментов внешнеторговой политики отмечают только на рубеже XX – XXI в. и объясняют как противодействие практике снижения цен, применявшейся ТНК. Эти пошлины являются инструментом избирательного воздействия, их применяют к импорту иностранной продукции, который существенно дезорганизует местный рынок.

Компенсационные пошлины применяется в случаях ввоза на таможенную территорию страны товаров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит ущерб отечественным производителям подобных товаров.

Компенсационные пошлины исторически являются реакцией на возросший уровень субсидирования экспорта. Они призваны ликвидировать преимущества такого экспорта путем дополнительного обложения, как правило, в размере близком к величине субсидии. Они применяются и в тех случаях, когда уровень импортных цен не дает оснований для антидемпинговых акций, но является «избыточно» конкурентоспособным по сравнению с уровнем внутренних цен.

Специальные пошлины применяются в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию страны в количестве и на условиях, наносящих или могущих нанести ущерб отечественным производителям подобных товаров.

Введение защитных мер – непростой процесс. Он требует определенных расследований, расчетов, соблюдения международных процедур. Решение по применению тех или иных мер может быть принято Россией только после соответствующих консультаций со странами, против представителей которых они могут быть приняты. Для принятия решения о применении защитных мер должны быть предъявлены неопровержимые доказательства причинно-следственной связи между параметрами импорта и серьезным ущербом для национальной промышленности. Процедура таких расследований установлена Федеральным законом от 28 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компиляционных мерах при импорте товаров». Российские предприятия, в основном экспортеры, в своей деятельности сталкиваются с серьезными барьерами со стороны иностранных государств, поэтому отечественная система формирования защитных мер будет совершенствоваться.

Административные меры нетарифного регулирования.

К административным мерам нетарифного регулирования относят различные запреты, практику лицензирования и квотирования.

Административные меры нетарифного регулирования

Завуалированные

Административные меры нетарифного регулирования появились в первой половине ХХ века. Известно, например, что уже в 30-е годы во Франции существовала достаточно развернутая классификация лицензий. В настоящее время процедура применения административных инструментов гораздо проще, чем порядок введения и изменения таможенных пошлин и других экономических инструментов. Административные меры обычно применяются, когда экономические инструменты недостаточно эффективны. Отдавая отчет в том, что применение экономических инструментов не всегда уместно или возможно, международные организации допускают применение административных мер. Такая лояльность привела к тому, что практика применения административных ограничений достаточно обширна и их недооценка чревата для экспортера серьезными неприятностями. В целом ряде случаев административные ограничения касаются экспортеров и в своей стране. При использовании административных ограничений импорта особенно важно предусмотреть разработку системы мер контролирующих и стимулирующих процесс достижения целей их применения. Если вводимые меры не будут иметь комплексный, взаимосвязанный характер, их введение может только навредить стране.

Из используемых административных мер эмбарго – наиболее жесткая торгово-политическая мера нетарифного характера, признанная международной практикой. Широкий резонанс в последнее время получили запреты на ввоз в Российскую Федерацию мяса из Польши, а также грузинского и молдавского вин. Россия, как активный член международного торгово-политического сообщества, использует подобные ограничения и на основе конвенциальных решений и решений авторитетных международных организаций, таких как ООН.

Запреты на ввоз товарной продукции в Российскую Федерацию подразделяются на открытые и завуалированные. Открытые или прямые запреты могут быть временными (до выполнения определенных требований), как в случае с Польшей или Молдавией или постоянными. Примером постоянного открытого запрета может служить ввоз на территорию Российской Федерации печатной продукции, кино-, фото-, аудио- и видео материалов, направленных на пропаганду фашизма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В случае введения завуалированных запретов запрет констатируется как результат невыполнения определенных требований. Можно говорить, что чем более явную форму имеет запрет, тем больше политических оснований для его введения.

Лицензирование – метод государственного регулирования экспортно-импортных операций, осуществляемый на основе выдачи полномочным государственным органом соответствующего разрешения (лицензии). Порядок применения лицензирования внешнеторговых операций в России определен Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и другими федеральным законами и правовыми актами. В России существует федеральный банк данных выданных лицензий, порядок формирования и ведения которого определяется Правительством РФ.

Единый механизм лицензирования внешнеторговой деятельности в России был введен постановлением Правительства РФ от 6 ноября 1992 г. №854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации». Основным органом исполнительной власти, ответственным за выдачу лицензий является Министерство экономического развития и торговли РФ.

Автоматическое лицензирование в российской практике применяется с 1998 г. Привлекательность автоматических лицензий заключается в том, импортер (экспортер), подавая заявку на лицензию, автоматически получает ее без дополнительных разрешений и согласований.

Неавтоматическое лицензирование предусматривает получение лицензий на экспорт (импорт) при соблюдении дополнительных требований (например, получение согласования на ввоз/вывоз товаров в контролирующем органе - соответствующем министерстве, ведомстве и т.п.).

Квотирование – количественное ограничение размеров импорта/экспорта с помощью так называемых глобальных (нераспределенных), индивидуальных (распределенных), сезонных, тарифных и других видов ограничений (квот). Оно используется для обеспечения сбалансированного развития внешней торговли и платежных балансов, регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, защиты внутреннего рынка и выполнения международных обязательств. Квотирование является механизмом успешного ведения торговых переговоров, позволяющим достигать взаимовыгодных договоренностей.

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что по большинству существующих классификаций квотирование относят к нетарифным ограничениям, применение квот по законам спроса и предложения оказывает влияние на конечные цены и объемы импортируемых (экспортируемых) товаров. В этом проявляется их взаимосвязь с экономическим механизмом.

Технические барьеры в системе нетарифных ограничений.

Применение технических барьеров (требований) распространяется на отдельные категории товаров, пересекающих таможенную границу. В соответствии с современной внешнеторговой практикой национальная система технических ограничений должна быть тесно увязана с международными стандартами. Основным международным документом, регулирующим применение технических барьеров, является Соглашение по техническим барьерам и торговле в рамках ВТО. Несмотря на то, что за национальными государствами закреплено право самостоятельно определять степень и порядок защиты жизни своих граждан, животных, растений или окружающей среды на своей территории, считается недопустимым, чтобы их действия в сфере установления технических барьеров препятствовали выработанным правилам международной торговли.

Технические меры, используемые в России, включают разрешительную систему, которая осуществляется через контроль государственных органов, например, предоставление к таможенному оформлению документов отдельных министерств и ведомств, при ввозе радиоэлектронных средств, культурных ценностей, оружия и боеприпасов невоенного назначения и других товаров.

Особое место в системе мер государственного контроля над импортом занимают, так называемые, специальные требования, которые призваны обеспечить всесторонний контроль качества ввозимой продукции. В данную категорию входят меры по сертификации товаров, ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль, требования экологического характера.

Технические меры нетарифного регулирования в РФ

Под техническими условиями следует понимать требования к соответствующей упаковке, маркировке, заполнению инструкций на русском языке, а также возможность проведения различного рода экспертиз таможенными и специально аккредитованными лабораториями.

В контексте международных дискуссий по проблемам интеллектуальной собственности, промышленного шпионажа и т.д. особое место в системе технических НТО занимают мероприятия по защите прав интеллектуальной собственности. Российское законодательство об объектах интеллектуальной собственности (ОИС) содержит четыре самостоятельных института: авторское право, патентное право, законодательство об индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной собственности. Учитывая характер дискуссий и требований при присоединении России к ВТО, стремление нашей страны к интеграции в мировую экономику, следует ожидать особого внимания власти к проблемам регулирования перемещения через российскую границу ОИС и совершенствования действующего механизма.

Неэкономические методы регулирования.

Согласно современным международным классификациям к числу наиболее значимых нетарифных мер регулирования международного бизнеса относятся такие неэкономические методы как различные торговые договоры и система правовых режимов. Российская Федерация в своей практике регулирования отношений международной торговли активно использует и те, и другие. В общем виде система неэкономических методов регулирования выглядит следующим образом.

Неэкономические методы регулирования вэд

Специфика применения РФ неэкономических методов регулирования ВЭД обусловлена тем, что страна пока не является полноценным членом таких международных экономических организаций как ВТО, в которых практика применения торговых договоров и правовых режимов подчинена внутреннему регламенту.

На двусторонней основе торговые отношения между государствами регулируются с помощью торговых договоров и соглашений, которые заключаются между странами на уровне исполнительной власти и подлежат ратификации законодательной властью. Они заключаются обычно на пять – десять лет и подлежат дальнейшему пересмотру.

Торговый договор (соглашение) – это вид межгосударственных договоров, устанавливающий принципы и режим двусторонней торговли.

Основополагающим принципом современного международного права является то, что каждое государство обладает исключительной юрисдикцией над своей территорией, и все юридические и физические лица, находящиеся на этой территории, под нее попадают. Поэтому для характеристики торговых договоров принципиально важно понимать содержание и особенности режима, который представляется на территории данного государства иностранным товарам, услугам и капиталу.

В этой связи режим наибольшего благоприятствования (РНБ) представляет собой условие, закрепленное в международных торговых соглашениях, и предусматривающее предоставление договаривающимися сторонами друг другу всех прав, преимуществ и льгот, которыми пользуются и (или) будут пользоваться любое третье государство. Принцип РНБ является одним из основополагающих в системе взаимодействия стран-членов ВТО.

Национальный режим – это режим экономических отношений между государствами, при котором одно государство предоставляет иностранным физическим и юридическим лицам режим не менее благоприятный, чем для своих юридических и физических лиц. Чаще всего национальный режим используется в отношениях между странами – членами интеграционных группировок.

Вопросы для самоконтроля:

Назовите различные типы таможенных тарифов.

Назовите основные формы нетарифных ограничений.

Тема 3. Организация регулирования внешнеэкономической деятельности в России

Классификация субъектов государственного регулирования и управления ВЭД в России

Внутренняя среда международного бизнеса представляет собой совокупность национального правого поля и системы взаимоотношений субъектов международного бизнеса с регулирующими государственными органами на федеральном, отраслевом и региональном уровнях и сторонними организациями, обеспечивающими реализацию сделок международного бизнеса – коммерческими банками транспортными и страховыми компаниями, таможенными брокерами и органами.

Система управления МБ на федеральном уровне и функции ее институтов

Система органов государственной власти, предусмотренная Конституцией РФ, включает три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.

Законодательная власть в РФ осуществляется в лице Федерального Собрания (Парламента РФ), которое является представительным и законодательным органом и состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. К ведению законодательной власти наряду с другими вопросами относится принятие законов, в том числе во внешнеэкономической сфере, обязательных к применению на всей территории РФ, а также назначение на должность руководителей Правительства, Центрального банка РФ и решение других вопросов.

Высшая судебная власть в РФ осуществляется Конституционным судом, Верховным судом и Высшим арбитражным судом. В целом судебная система РФ устанавливается Конституцией и Федеральным конституционным судом. Основное назначение судебной системы применительно к сфере МБ – защита прав и охраняемых законом интересов предприятий и предпринимателей, причем не только отечественных, но и зарубежных. Преимущества судебного порядка защиты очевидны. Суд независим и подчиняется только закону.

Наиболее разнообразной системой специализированных органов государственной власти, принимающих участие в управлении МБ в России, обладает исполнительная ветвь, возглавляемая Президентом и Правительством РФ.

В соответствии с законодательством Президент РФ в области управления и регулирования МБ может:

осуществлять общее руководство государственной внешнеэкономическая политика (в частности, подписывать законы и издавать указы по ключевым ее направлениям);

подписывать международные соглашения, представлять Россию на соответствующих международных форумах;

регулировать военно-техническое сотрудничество;

определять условия экспорта драгоценных камней, металлов, расщепляющихся материалов.

Структура федеральных органов исполнительной власти утверждается Указом Президента и состоит из двух уровней: Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти (федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти – государственных комитетов, комитетов, федеральных служб, департаментов и др.).

Правительство РФ во внешнеэкономической сфере выполняет следующие функции:

проводит в стране единую ВЭП, осуществляет разработку соответствующих программ;

участвует в организации и проведении международных переговоров;

в формировании экспортного и импортного режимов;

осуществляет управление федеральной российской собственностью за рубежом;

регулирует величины ставок таможенного тарифа;

принимает конкретные меры по защите внутреннего рынка от массированного импорта;

разрабатывает и осуществляет мероприятия по реализации указов Президента РФ.

Основное значение в практике регулирования МБ предприятий принадлежит исполнительным органам власти. В соответствии со структурой таковых, утвержденной Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года «О структуре исполнительных органов власти в РФ» и Положениями о функциях министерств, служб и агентств, в регулировании МБ принимают участие:

Министерство экономического развития (МЭР) и действующая при нем Федеральная таможенная служба (ФТС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС);

Министерство финансов (Минфин) и при нем Федеральная налоговая служба (ФНС);

Центральный банк РФ (действующий на основании ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»);

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии при Министерстве промышленности и энергетики РФ;

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам при Министерстве образования и науки РФ;

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору при Министерстве сельского хозяйства (табл. 2.1).

В управлении МБ России наибольшее значение имеют МЭР, ФТС, Минфин, ФНС, ЦБ РФ. Рассмотрим направления их деятельности более подробно.

На министерство экономического развития РФ возложены координация и регулирование МБ как части общих отношений с иностранными государствами, а также координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в области внутренней торговли, общественного питания и туризма.

Основными задачами Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации в области регулирования МБ являются:

1) торгово-экономические отношения с иностранными государствами;

2) торгово-экономические отношения и экономическая интеграция Российской Федерации с государствами-участниками СНГ;

3) экономические основы формирования Союзного государства;

4) экономические отношения Российской Федерации с иностранными государствами, их союзами и международными организациями;

5) техническая помощь Европейского союза, иностранных государств и международных организаций;

6) применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров;

7) нетарифное и тарифное регулирование экспорта и импорта товаров, за исключением товаров, подпадающих под действие законодательства Российской Федерации об экспортном контроле;

8) государственная поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;

9) определение проектов и программ федерального значения, финансирование которых целесообразно осуществлять за счет государственных заимствований у международных финансовых организаций;

10) государственная поддержка экспорта;

11) таможенно-тарифная политика и таможенное дело, за исключением определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств и порядка исчисления и сбора налоговых платежей;

12) создание российским экспортерам товаров и услуг благоприятных условий для доступа на рынок зарубежных стран.

Федеральная таможенная служба РФ осуществляет функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями. В рамках этих направлений ФТС:

– осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, таможенных сборов, контролирует правильность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимает меры по их принудительному взысканию;

– обеспечивает соблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;

– осуществляет обеспечение единообразного применения таможенными органами таможенного законодательства Российской Федерации;

– осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль;

– принимает решения о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и обеспечивает опубликование таких решений;

– обеспечивает в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности;

– осуществляет ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей; таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;

– производит аннулирование квалификационных аттестатов специалистов по таможенному оформлению; выдачу лицензий на учреждение свободного склада;

– ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику;

– информирует и консультирует на безвозмездной основе по вопросам таможенного дела участников внешнеэкономической деятельности;

– осуществляет в пределах своей компетенции валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации;

– взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности, включая представление по поручению Правительства Российской Федерации интересов Российской Федерации во Всемирной таможенной организации (Совете таможенного сотрудничества) и других международных организациях;

– выполняет другие функции в организации таможенного дела в РФ.

Министерство финансов обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в Российской Федерации. В функции Минфина РФ в части регулирования внешнеэкономической сферы входит:

– осуществление налоговой, валютной политики;

– осуществление политики в сфере таможенных платежей в части исчисления и порядка их уплаты, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств;

– организация финансовых взаимоотношений Российской Федерации с иностранными государствами, межгосударственными объединениями с участием Российской Федерации и международными финансовыми организациями;

– участие в подписании и ратификации международных договоров и соглашений в сфере деятельности Министерства;

– управление государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации;

– участие от имени Правительства Российской Федерации в деятельности Парижского клуба и других клубов и форумов, подписание от имени Правительства Российской Федерации многосторонних соглашений с должниками в рамках указанных клубов и форумов.

Федеральная налоговая служба осуществляет:

контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов других обязательных платежей налогоплательщиками-участниками МБ;

учет налогоплательщиков;

государственную регистрацию юридических лиц посредством внесения в Единый государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также иных сведений о юридических лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации;

участие в разработке и осуществлении налоговой политики с целью обеспечения своевременного поступления в соответствующий бюджет и государственные внебюджетные фонды налогов, сборов и других обязательных платежей в полном объеме;

возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;

валютный контроль за соответствием проводимых валютных операций законодательству Российской Федерации, за исключением валютных операций кредитных организаций, и наличием необходимых для этого лицензий и разрешений;

подготовку предложений по совершенствованию налоговой политики, планированию налоговых поступлений, развитию налогового законодательства в Российской Федерации, а также валютного законодательства и законодательства в области производства и оборота этилового спирта, спиртсодержащей, алкогольной и табачной продукции;

участие в переговорах о заключении межправительственных соглашений во избежание двойного налогообложения доходов и имущества и реализацию указанных соглашений.

Центральный банк РФ (Банк России) – независим от распорядительных и исполнительных органов государственной власти и в своей деятельности руководствуется Законом о Центральном банке и другими законодательными актами.

Основные задачи Банка России:

регулирование денежного обращения;

обеспечение устойчивости рубля, единой федеральной денежно-кредитной политики;

организация расчетов и кассового обслуживания;

защита интересов вкладчиков, банков;

надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений;

осуществление операций по МБ.

МБ Банка России сводится к тому, что он представляет интересы страны в центральных банках других стран, международных банках и иных финансово-кредитных организациях при условии осуществления сотрудничества на уровне центральных банков, выдает лицензии на осуществление коммерческими банками операций в иностранной валюте и на открытие представительств иностранных банков и иных финансово-кредитных учреждений на территории РФ. Кроме того, Центральный банк управляет официальными золотовалютными резервами РФ, определяет и публикует официальный курс рубля к денежным единицам других государств. Банк России вправе осуществлять любые операции в иностранной валюте в РФ и за границей, которые соответствуют законодательству России и приняты в международной банковской практике.

Складывающаяся в настоящее время в России система органов государственного управления МБ призвана обеспечить выполнение единой государственной политики в этой области, то в силу федеративного устройства требует представительства интересов федеральных органов власти на уровне субъектов РФ.

Система регулирования и управления МБ на региональном уровне

После отмены монополии на ВЭС в 1991 г., а также в рамках проведения принципа реального федерализма, повышается значение территориального уровня, который подразделяется:

на представительства в регионах общегосударственных органов власти;

представительства функциональных и отраслевых органов власти;

собственно региональные органы власти;

региональные подразделения общественных организаций, содействующих развитию МБ;

представительства международных организаций.

Общегосударственные органы власти в регионе получили свое отражение в образовании аппарата Полномочного представителя Президента РФ в федеральных округах. Такая структура была введена в 2000 г. в связи с образованием 7 федеральных округов. Положение о Полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе утверждено Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 (с изменениями от 21 июня, 9 сентября 2000 г., 30 января 2001 г.).

В соответствии с этим Положением Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе (далее – Полномочный представитель) является должностным лицом, обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства в пределах соответствующего федерального округа, осуществляет следующие функции:

разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия субъектов РФ программы социально-экономического развития территорий в пределах федерального округа;

организует контроль за исполнением федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, за реализацией федеральных программ в федеральном округе;

согласовывает проекты решений федеральных органов государственной власти, затрагивающих интересы федерального округа или субъекта Федерации, находящегося в пределах этого округа;

вносит Президенту РФ предложения о приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Федерации, находящихся в пределах федерального округа, в случае противоречия этих актов Конституции РФ, федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Функциональные и отраслевые органы государственной власти в регионах прежде всего представляет Министерство иностранных дел (МИД РФ), так как именно на него в соответствии с Положением, утвержденным указом Президента РФ от 12 марта 1996 г., возложена функция координации международных и внешнеэкономических связей (МиВЭС) субъектов РФ. МИД РФ взаимодействует не только с федеральными, но и с органами государственной власти субъектов федерации, органами местного самоуправления.

Для выполнения этих функций в 1994 г. при МИДе создан Консультативный совет субъектов РФ по МиВЭС, основная задача которого – оказание консультативной, информационной и методологической помощи субъектам РФ. В его функции входит:

экспертная оценка проектов нормативных документов, регламентирующих МиВЭС субъектов РФ;

разработка рекомендаций по повышению эффективности МиВЭС;

информирование руководящих органов субъектов федерации по основным направлениям внешней политики России и международного положения в целом, а также вопросам международной деятельности, напрямую затрагивающим интересы российских регионов;

систематизация, обобщение и распространение позитивного опыта взаимодействия региональных и федеральных органов власти в сфере МиВЭС;

участие в подготовке и проведении конференций, совещаний и семинаров по проблемам федерализма, в том числе по вопросам взаимодействия федеральных органов власти и органов власти субъектов федерации в осуществлении международных связей.

Важную роль в координации МиВЭС регионов играют представительства МИД в субъектах РФ. В их ведении находятся:

обеспечение взаимодействия министерства с органами государственной власти субъектов РФ на территории деятельности представительства;

взаимодействие с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе по вопросам, входящим в компетенцию представительства;

взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными неправительственными организациями при осуществлении ими международных связей;

осуществление контроля за соблюдением норм международного права и международных обязательств РФ при осуществлении субъектами федерации своих полномочий в области международных связей;

оказание информационного и методологического содействия субъектами федерации в подготовке и осуществлении мероприятий по вопросам международных связей;

подготовка рекомендаций по развитию международных связей субъектов РФ;

информирование по поручению министерства руководителей исполнительных органов субъектов федерации по основным вопросам внешней политики России;

изучение опыта субъектов федерации по использованию эффективных форм и методов деятельности в области международных связей;

оказание содействия в организации загранучреждений, зарубежных поездок, делегационного обмена и презентаций, подборе надежных партнеров, продвижении инвестиционных и торгово-экономических проектов;

создание с участием заинтересованных регионов рабочих групп по межрегиональным и приграничным связям в рамках Межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству. В настоящее время в составе 75 существующих межправительственных комиссий действует порядка 30 таких групп.

подготовка кадров региональных международников в рамках 2 годичного обучения в Дипломатической академии при МИД РФ.

На основании приказа Минторга РФ от 9 марта 1999 г. №114 «О введении в действие Временного Положения об Управлениях уполномоченных Минторга России» (с 2008 г. – Управление уполномоченного Минэкономразвития) таковые появились в регионах страны.

В функции Управления уполномоченного Минэкономразвития РФ входит:

обеспечение мер государственного контроля и регулирования ВЭС в регионе, разработка и реализация мероприятий по защите государственных интересов России на территории субъектов РФ;

осуществление государственного нетарифного регулирования, контроля за экспортом и импортом, ведением МБ в регионе;