- •Практическая работа № 1 «Прогноз и анализ последствий от гидрологических чрезвычайных ситуаций» задание 1

- •Параметр удаленности объекта реки

- •Значения коэффициентов Ah; Bh; au; bu при уклонах реки

- •Значение коэффициентов и

- •Значение расхода воды через проран

- •Параметры волны прорыва, приводящие к разрушению объектов

- •Варианты для выполнения задания 1 практического занятия № 1 на тему «Прогнозирование и оценка последствий наводнений»

- •Варианты для выполнения задания 2 практического занятия № 1 на тему «Прогнозирование и оценка последствий гидродинамических аварий»

- •Вопросы для защиты практической работы № 1 «Расчёт и анализ последствий наводнений»

- •Практическая работа № 2 «Расчет и анализ последствий природных чрезвычайных ситуаций (атмосферных опасных явлений)» задание 1

- •Степень разрушения зданий, сооружений, оборудования при бурях, штормах, ураганах

- •Коэффициент трения между поверхностями различных материалов

- •Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах

- •Варианты для выполнения задания 1 практической работы № 2 «Расчет и анализ последствий природных чс» (Атмосферных опасных явлений)

- •Вопросы для защиты практической работы № 2 «Прогноз и оценка последствий от атмосферных чс»

- •Практическая работа № 3 «Анализ и прогноз последствий техногенных чс на опасных производственных объектах» задание 1

- •Отображение зон возможного заражения ахов на картах (схемах)

- •Вопросы для защиты практической работы № 3 «Анализ и прогноз последствий техногенных чс на опасных производственных объектах»

- •Методика и пример расчета по прогнозу

- •Задание 2 «Прогнозирование радиационной обстановки при ядерном взрыве»

- •4.2. Механизм радиоактивного заражения местности

- •Характеристика зон заражения

- •Высота подъема облака и радиусы зон заражения в районе эпицентра в зависимости от мощности наземного ядерного взрыва

- •Размеры зон заражения на следе радиоактивного облака наземного ядерного взрыва, км, в зависимости от мощности взрыва и скорости ветра

- •Размеры прогнозируемых зон радиоактивного заражения (рз) местности при и

- •Варианты задания практической работы № 4 на тему: «Расчет и оценка очагов поражения при авариях на радиоактивно опасных объектах»

- •Вопросы для защиты практической работы № 4 «Анализ и прогноз последствий техногенных чс на опасных производственных объектах»

- •Практическая работа № 5 «Прогноз и оценка ландшафтных пожаров»

- •Оценка и характеристика лесных участков по степени опасности возникновения пожаров

- •Определение возможного вида пожара по величине комплексного показателя к типу лесного массива

- •Вопросы для защиты практической работы «Прогноз и оценка ландшафтных пожаров»

- •Практическая работа № 6 Прогнозирование и оценка обстановки при горении и взрывах газо-воздушных смесей

- •Задание 1

- •Решение

- •Задание 2

- •Зависимость давления во фронте ударной волны от соотношения расстояния от центра взрыва до рассматриваемой цели к радиусу действия детонационной волны

- •Задание 3 Взрыв топливо-воздушной смеси (твс)

- •Характеристики классов пространства, окружающего место потенциальной аварии

- •Режимы взрывного превращения облаков твс

- •I − зона детонационной волны; II − зона действия продуктов взрыва; III − зона воздушной ударной волны; rI , rIi , rIii − радиусы внешних границ соответствующих зон

- •Решение

- •Варианты для выполнения практической работы № 6 на тему «Оценка обстановки при взрывах топливно- газо-воздушных смесей»

- •Вопросы для защиты практической работы

- •Практическая работа № 7 «Средства коллективной защиты: пру»

- •1. Строительство быстровозводимых противорадиационных укрытий

- •Ширина поверху и крутизна откосов в различных грунтах

- •Расход основных материалов и трудозатраты на возведение укрытий без одежды крутостей

- •Расход основных материалов и трудозатраты на возведение укрытий с одеждой крутостей

- •Строительство быстровозводимых простейших укрытий

- •Расчет защитных свойств бв пру и пу

- •Коэффициент ослабления дозы гамма-излучения

- •Величина слоя половинного ослабления для некоторых материалов

- •Домашнее задание

- •Варианты индивидуальных заданий по проектированию бв пру и пу

- •Вопросы для самопроверки

- •Практическая работа № 8 «Средства индивидуальной и медицинской защиты» Классификация сиз

- •Средства защиты органов дыхания

- •Фильтрующие средства защиты органов дыхания

- •Гражданские противогазы

- •1 ‑ Шлем-маска шм-62, 2 ‑ фильтрующе-поглощающая коробка, 3 ‑ сумка, 4 ‑ незапотевающие пленки

- •1 ‑ Лицевая часть, 2 ‑ фильтрующе-поглощающая коробка, 3 –фляга, 4 – переговорное устройство

- •Промышленные противогазы

- •Детские противогазы

- •Дополнительные патроны к гражданским противогазам.

- •Порядок работы с противогазом

- •Фильтрующие респираторы

- •Изолирующие средства защиты органов дыхания

- •Простейшие средства защиты органов дыхания

- •Средства защиты кожи

- •Фильтрующие средства защиты кожи

- •Изолирующие средства защиты кожи

- •1 ‑ Рубаха с капюшоном; 2 ‑ полукомбинезон; 3 ‑ перчатки; 4 ‑ подшлемник; 5 ‑ сумка.

- •Подручные средства защиты кожи

- •Средства медицинской защиты

- •Правила подбора сиз

- •Подбор лицевой части противогаза гп-5

- •Определение размера противогаза гп-7 (гп-7в)

- •Время защитного действия противогазов с дополнительными патронами дпг-3

- •Назначение коробок больших габаритных размеров промышленных фильтрующих противогазов

- •Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

- •Характеристики респираторов

- •Назначение патронов респираторов

- •Назначение коробок малых габаритных размеров промышленных фильтрующих противогазов

- •Предельно допустимые сроки непрерывной работы в средствах индивидуальной работы

Вопросы для защиты практической работы

Классификация зданий и сооружений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности.

Виды взрывов и их опасные поражающие факторы.

Основная классификация первичных средств пожаротушения.

Основные виды пожарной техники.

Определения понятия пожара.

Опасные поражающие факторы взрыва.

Типы техногенных ЧС.

Определение производственной аварии и её основные причины.

Классификация зданий по степени огнестойкости.

Виды противопожарного водоснабжения.

Зоны, образующиеся на пожарах и их характеристики.

Определения риска возникновения пожара, виды пожарного риска.

Основные виды автоматических установок пожаротушения.

Виды пожаров и их опасные факторы.

Назвать основные показатели взрывопожароопасности веществ и материалов.

Определение взрывоопасной и пожароопасной зоны.

Назвать основной закон РФ по вопросам пожарной безопасности и его положения.

Основные защитные мероприятия в условиях пожара.

Конструктивная классификация средств пожаротушения.

Определения предела огнестойкости конструкции.

Признаки предельных состояний конструкций.

Внутренний противопожарный водопровод, его устройство и назначение.

Способы тушения пожаров.

Организационно технические мероприятия по предупреждению взрывов.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ. (Правила устройства электроустановок) и по ФЗ-123 от 22.07.08 г.

Классификация пожаров.

Необходимые условия для локализации и ликвидации пожара.

Порядок определения риска возникновения пожара (взрыва).

Уровни риска возникновения пожара.

В чем отличие внутреннего противопожарного водопровода от наружного?

ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», его назначения и основные положения.

Система обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Практическая работа № 7 «Средства коллективной защиты: пру»

1. Строительство быстровозводимых противорадиационных укрытий

В современных условиях в связи с крупномасштабными работами по уничтожению ядерного оружия не исключена возможность аварий и инцидентов с выбросом радиоактивных веществ, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Кроме того, на территории России и за ее пределами имеется значительное количество радиационноопасных объектов (РОО), поэтому актуальной становится задача строительства в кратчайшие сроки быстровозводимых противорадиационных и простейших укрытий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Быстровозводимые противорадиационные укрытия (БВ ПРУ) защищают людей от внешнего -излучения и непосредственного попадания радиоактивной пыли, капель ядовитых веществ и аэрозолей бактериальных средств в органы дыхания, на кожу и одежду. При соответствующей прочности конструкции ПРУ могут частично защищать людей от воздействия ударной волны взрыва и обломков разрушающихся сооружений.

Так как разведка полезных ископаемых, геофизические и бурильные работы ведутся вдали от промышленных центров, то при отсутствии железобетонных изделий для строительства БВ ПРУ могут быть использованы металлопрокат, камень, лесоматериалы, мешки, заполненные грунтом и др.

Основные конструкции укрытий делятся на несущие (перекрытия) и ограждающие (стены).

В зависимости от размеров и несущей способности имеющихся строительных материалов для возведения перекрытий сооружения могут быть однопролетные и многопролетные. По расходу материала на покрытие и стены более экономичными являются многопролетные сооружения с пролетами 1,5–1,7 м. Они позволяют размещать места для людей вдоль стен в два продольных ряда с проходами между ними шириной 0,5–0,8 м.

В зависимости от прочности материалов, использованных при строительстве защитных сооружений, они могут быть каркасными и бескаркасными.

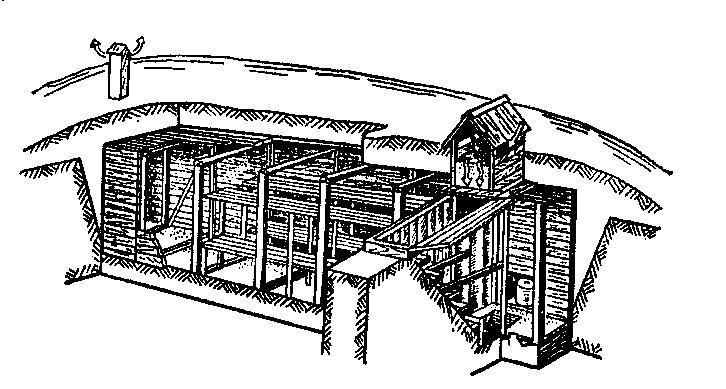

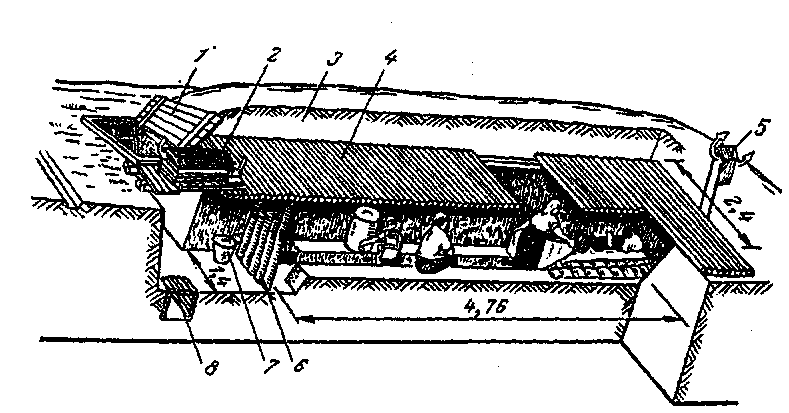

Каркасы – это пространственные или плоские рамы, составленные из ригелей, стоек, раскосов (распорных и соединительных элементов), воспринимающих нагрузки от несущих конструкций. Особо важную роль выполняет металлический каркас в укрытиях из тонких досок (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Противорадиационное укрытие из тонких досок с каркасом (несущими рамами), сваренным из стальных швеллеров (ослабляет действие радиации в 200–300 раз; в нише тамбура показана выносная емкость)

В бескаркасных сооружениях для стен и перекрытий применяются наиболее прочные материалы, поэтому в них больше места для размещения людей.

В степной и малонаселенной местности в большинстве случаев придется строить простейшие укрытия на 10–20 человек не из специальных конструкций, а из материалов, имеющихся на местах. К ним можно отнести жерди, стебли растений (тростник, камыш, кукуруза, подсолнух, хворост, виноградная лоза, сорго). Все эти материалы могут применяться как в обычном виде, так и связанными в прямые, арочные или кольцевые фашины. Размеры фашин и длина жердей зависит главным образом от ширины котлована поверху. Ширина котлована в свою очередь меняется в зависимости от прочности грунта.

Так, при однорядном расположении мест для людей в укрытии ширина траншеи поверху будет 1,5–1,7 м, а при расположении мест в два ряда – 2–2,3 м. Кроме того, при определении размеров арочных фашин и жердей учитывается необходимая площадь их опирания на бровку траншеи. Ширина этой площади для жердей достигает 0,4–0,5, а для фашин – 0,3–0,35 м.

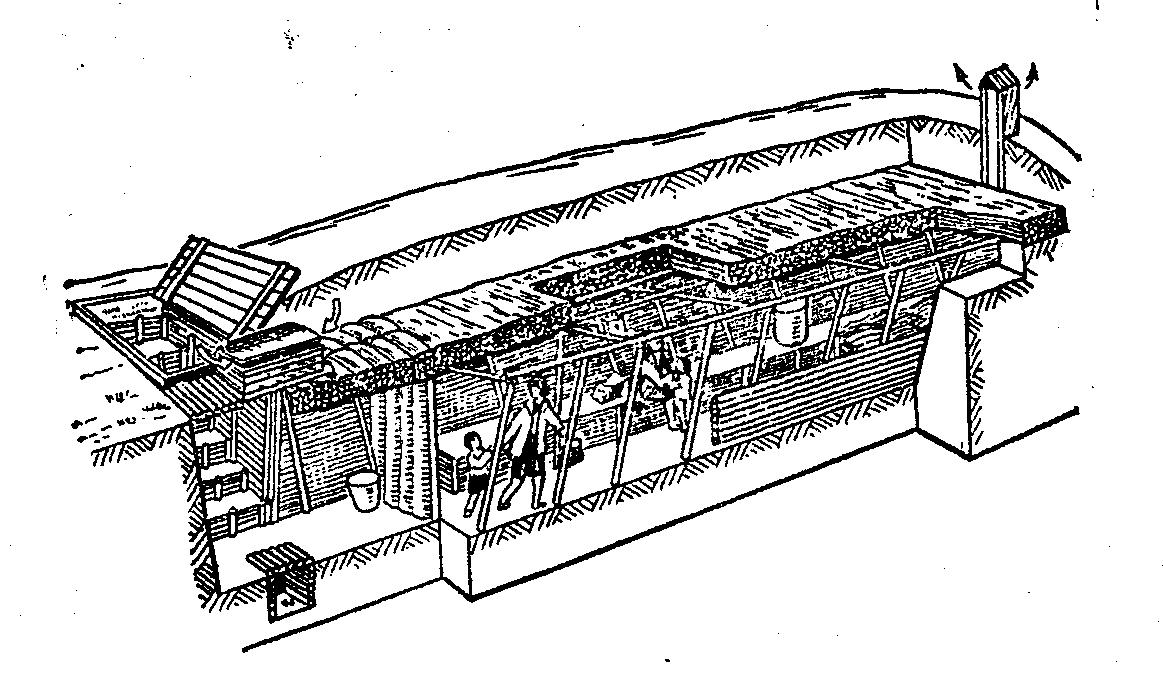

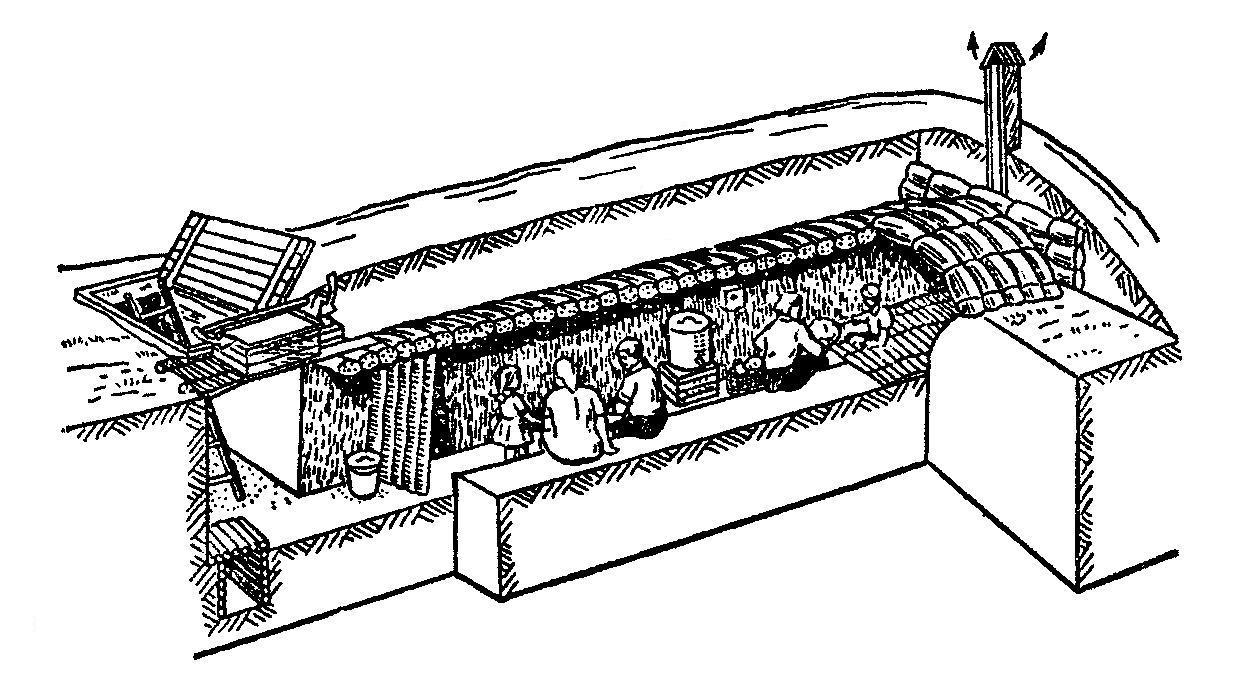

Чтобы сооружение выдержало нагрузку от грунтовой обсыпки толщиной 0,6–0,7 м, достаточно уложить в перекрытие два слоя жердей диаметром 0,05–0,08 м. Фашины в виде арки из хвороста или камыша вяжутся диаметром 0,2–0,3 м. Из стеблей растений в виде матов или прямых фашин можно делать перекрытие внаброс на опору из жердей (рис. 7.2). Такое наслоенное покрытие выполнять несколько проще по сравнению с арочным, но размещать людей в нем менее удобно, так как мешают стойки из жердей. Понятно, что такие укрытия широкими быть не могут. В них устраивают, как правило, один ряд сидений.

Рис. 7.2. Укрытие наслоенного типа из мелкого хвороста и стеблей растений с каркасом из жердей (ослабляет действие радиации в 100–200 раз)

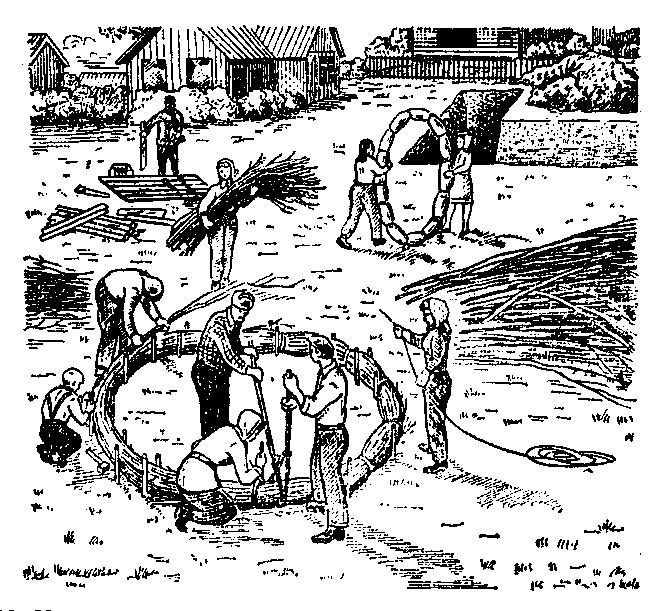

Для изготовления фашин лучше всего применять хворост диаметром до 30 мм и зрелый камыш диаметром 5–8 мм. При этом хворост (кустарник) можно не очищать от листьев, так как эта трудоемкая работа почти не приводит к упрочнению фашин.

Прямые фашины удобнее вязать на козлах. Но можно укладывать материал для вязки фашин на небольшие ровики, открытые в грунте или на толстые жерди, уложенные прямо на землю через 0,3–0,4 м.

Для вязки круглых и арочных фашин надо устраивать шаблоны из забитых в землю кольев с обязательным соблюдением размеров по длине и прогибу (рис.7.3).

Рис. 7.3. Устройство кольцевых фашин из хвороста и камыша (такой шаблон пригоден для одновременной вязки двух арочных фашин)

Связывают фашины мягкой отожженной проволокой диаметром 1–2 мм. Для того чтобы фашины имели необходимую прочность, их надо закреплять перевязками через 0,35–0,45 м. Предварительно в месте перевязки фашину стягивают с помощью рычагов. В арочных фашинах на концах перевязка из проволоки делается чаще, так, чтобы при упоре на грунт фашина не растрепалась. Концы арочных фашин ровно опиливают. При необходимости делают также подбивку грунта под торцы фашин, добиваясь их плотного опирания.

При установке над котлованом арочные фашины (а также и кольцевые, укладываемые на дно котлована) связывают между собой проволокой в трех-четырех местах. Можно соединять фашины кольями диаметром 30–40 мм, длиной 0,6–0,65 м, которые вбивают в шахматном порядке по 3–4 шт. в каждую пару фашин.

После соединения таким образом нескольких фашин они превращаются в надежный свод, сохраняют под грунтовой обсыпкой вертикальное положение и не перекашиваются. Если при изготовлении не соблюдался необходимый прогиб (радиус кривизны), то фашины, сделанные более полого, могут прогнуться под действием веса грунтовой обсыпки. Это может привести к обрушению укрытия.

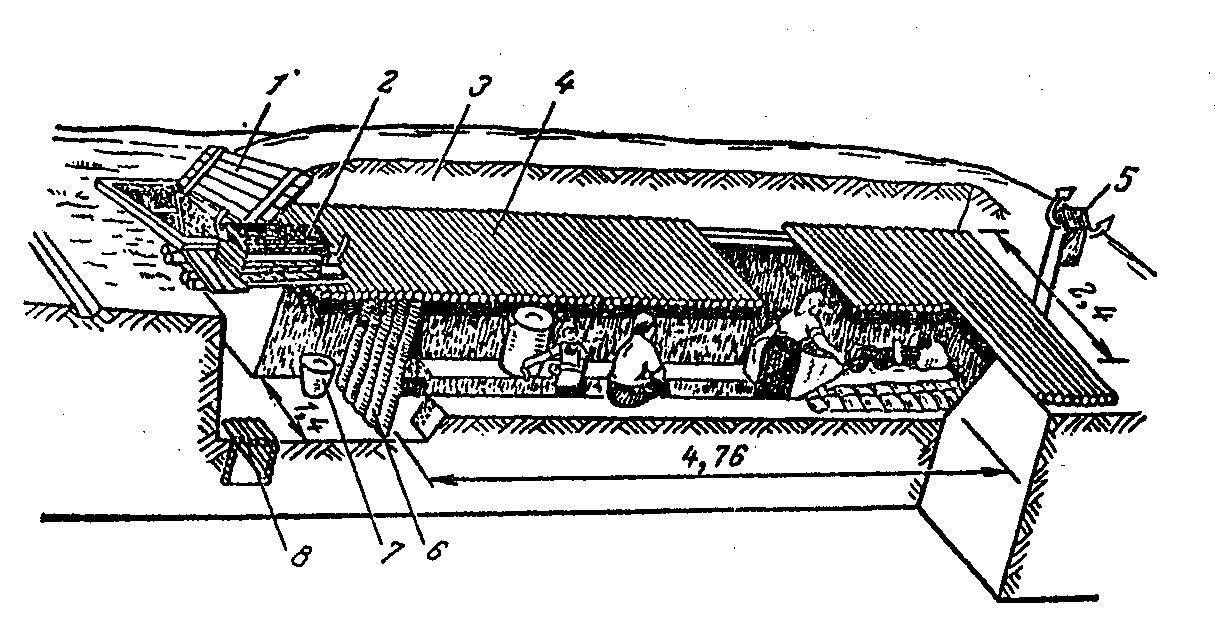

При строительстве ПРУ в плотных грунтах никаких материалов для крепления стен (одежды стен) не потребуется (рис. 7.4, 8.5). Откосы котлованов в укрытиях без одежды стен делаются более пологими в зависимости от плотности грунта, длины элементов перекрытия (ширины укрытия) и ширины площадки опирания этих элементов на край котлована.

Рис.

7.4. Самое простое укрытие без одежды

крутостей с покрытием из тонких бревен,

жердей (ослабляет действие радиации в

300–400 раз):

1 – люк над входом; 2 – противопыльный фильтр из подручных материалов; 3 – грунтовая обсыпка со слоем гидроизоляции из рулонного материала; 4 – покрытие из тонких бревен или жердей; 5 – вытяжной вентиляционный короб, поднимается на высоту до 2 м; 6 – занавес из мешковины, брезента, одеял и т.п.; 7 – выносная емкость; 8 – дренажный колодец для сбора грунтовой воды

Рис. 1.5 Укрытие из арочных фашин (хвороста, камыша) без одежды крутостей в плотных грунтах (ослабляет действие радиации в 200–300 раз)

При разбивке котлованов их ширину поверху и крутизну откосов в различных грунтах можно определять по данным табл. 7.1. Для этого от предполагаемой ширины котлована по дну откладывают в обе стороны указанные в таблице значения заложения откоса.

Таблица 7.1