- •1.1. Основное уравнение гидростатики

- •1.2. Абсолютное и избыточное давление, вакуум, приборы для их измерения

- •1.3. Закон Паскаля и его использование в технике

- •1.4. Сила давления жидкости на плоские стенки

- •1.5. Сила давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •Контрольные вопросы

- •2. Гидравлика

- •2.1. Классификация жидких сред. Реологические среды

- •2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока

- •2.3. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой жидкости

- •2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли

- •2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов

- •2.5.1. Ламинарное движение жидкости в трубах

- •2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах

- •2.5.3. График Никурадзе

- •2.5.4. Способы уменьшения гидравлических сопротивлений

- •2.5.5. Местные гидравлические сопротивления. Интерференция местных сопротивлений

- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов, их классификация

- •2.6.1. Расчет простых трубопроводов

- •2.6.2. Расчет сложных трубопроводов

- •2.6.3. Сифонный трубопровод

- •2.7. Особенности расчета газопровода

- •2.8. Некруглые трубопроводы

- •2.9. Определение оптимального диаметра трубопровода

- •2.10. Течение в трубах неньютоновских жидкостей

- •Контрольные вопросы

- •3. Основы динамики двухфазных потоков

- •3.1 Система «жидкость (газ) – твердое тело»

- •3.1.1. Характеристика зернистого слоя

- •3.1.2. Движение жидкости через неподвижный зернистый слой

- •3.1.3. Псевдоожиженный слой

- •3.1.4. Расчет скорости витания (осаждения) и уноса

- •3.1.5. Гидро- и пневмотранспорт зернистых материалов

- •Пневмотранспорт заторможенным плотным слоем

- •3.2. Система «газ (пар) – жидкость»

- •3.2.1. Пленочное течение жидкости

- •3.2.2. Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж

- •3.3. Система «жидкость – жидкость»

- •Контрольные вопросы

- •4. Разделение неоднородных систем

- •4.1. Классификация неоднородных систем и методов их разделения

- •4.2. Осаждение

- •4.2.1. Разделение неоднородных систем в поле сил тяжести

- •Конструкция аппаратов гравитационного осаждения

- •4.2.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил

- •Конструкция аппаратов центробежного осаждения

- •4.2.3. Очистка газов в электрическом поле

- •Конструкции электроосадителей

- •4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем

- •4.4. Фильтрование

- •4.4.1. Основное уравнение фильтрования

- •4.4.2. Фильтрование в поле центробежных сил

- •4.4.3. Аппаратура для фильтрования

- •Очистка газов фильтрованием

- •Фильтрование жидких неоднородных систем

- •4.5. Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем

- •Аппараты для очистки газовых неоднородных систем

- •Аппараты для разделения жидких неоднородных систем

- •4.6. Методы повышения эффективности разделения неоднородных систем

- •Контрольные вопросы

- •5. Перемешивание

- •5.1. Перемешивание в жидкой среде

- •5.1.1. Механическое перемешивание

- •Расход мощности на перемешивание

- •5.1.2. Пневматическое перемешивание

- •5.1.3. Гидравлическое перемешивание

- •Контрольные вопросы

- •6. Перемещение жидкостей

- •6.1. Классификация насосов. Элементы насосной установки

- •6.2. Основные рабочие параметры насосов

- •6.3. Лопастные насосы

- •6.3.1. Центробежные насосы

- •Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера)

- •Характеристики центробежных насосов

- •Работа центробежного насоса на сеть

- •Параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов

- •Высота всасывания центробежных насосов. Кавитация

- •6.3.2. Осевые насосы

- •6.3.3. Вихревые насосы

- •6.4. Поршневые насосы

- •6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов

- •6.4.2. Процессы всасывания и нагнетания поршневых насосов

- •6.4.3. Воздушные колпаки поршневых насосов

- •6.5. Роторные насосы

- •6.5.1. Шестеренные насосы

- •6.5.2. Винтовые насосы

- •6.5.3. Пластинчатые насосы

- •6.5.4. Роторно-поршневые насосы

- •6.6. Характеристики объемных насосов и их работа на сеть

- •6.7. Другие типы насосов

- •6.7.1. Газлифты

- •6.7.2. Монтежю

- •6.7.3. Струйные насосы

- •6.7.4. Гидравлический таран

- •Контрольные вопросы

- •7. Сжатие и перемещение газов

- •7.1. Классификация компрессорных машин

- •7.2. Термодинамические основы сжатия газов

- •7.2.1. Процессы сжатия газа в идеальной компрессорной машине

- •7.2.2. Изотермический и адиабатный кпд компрессорной машины

- •7.3. Поршневые компрессорные машины

- •7.3.1. Производительность и коэффициент подачи

- •7.3.2. Мощность и кпд поршневых компрессорных машин

- •7.3.3. Многоступенчатое сжатие газа в компрессорной машине

- •7.4. Турбокомпрессоры

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

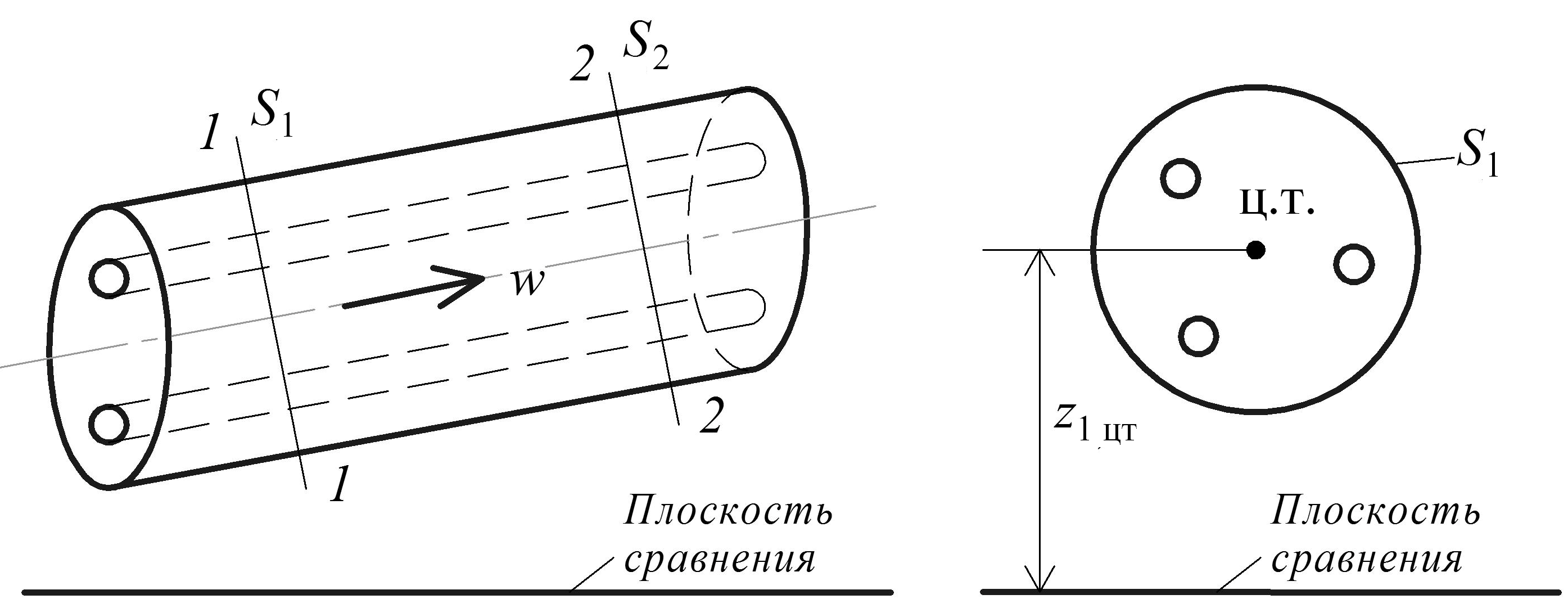

2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли

Поток жидкости состоит из совокупности элементарных струек (рис. 2.10). В различных точках живого сечения потока, имеющего конечные размеры, значения w, p и z различны, т.е. каждая элементарная струйка имеет свое уравнение. Поэтому уравнение Бернулли для потока может быть получено путем суммирования полных энергий всех элементарных струек, составляющих поток.

Рис. 2.10. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости

Определим весовой расход элементарной струйки:

![]() (2.22)

(2.22)

Тогда

полная энергия элементарной струйки

для данного живого сечения

![]() может быть определена по уравнению:

может быть определена по уравнению:

(2.23)

(2.23)

Чтобы получить полную энергию потока E в сечении S, нужно сложить энергии отдельных струек. Другими словами, dE нужно проинтегрировать по площади S. Запишем это для двух сечений 1 и 2.

(2.24)

(2.24)

В результате получим:

(2.25)

(2.25)

где

![]() – средняя скорость потока в сечениях

1–1 и 2–2;

– средняя скорость потока в сечениях

1–1 и 2–2;

![]() – давление в центре тяжести площади

живого сечения

– давление в центре тяжести площади

живого сечения

![]() и

и

![]() ;

;

![]() – координата центра тяжести

– координата центра тяжести

![]() и

и

![]() ;

– средняя потеря напора между сечениями

1–1 и 2–2.

;

– средняя потеря напора между сечениями

1–1 и 2–2.

Здесь

![]() – коэффициент неравномерности

распределения скорости по сечению

потока:

– коэффициент неравномерности

распределения скорости по сечению

потока:

![]() – для

ламинарного режима;

– для

ламинарного режима;

![]() – для

турбулентного режима.

– для

турбулентного режима.

Коэффициент называется коэффициентом Кориолиса и представляет собой отношение действительной кинетической энергии жидкости, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени, и кинетической энергии, которая имела бы место при том же расходе, если бы все частицы жидкости обладали одинаковыми скоростями, равной средней скорости.

В

технике обычно встречаются турбулентные

потоки, поэтому принимают

![]() ;

гидравлика обычно оперирует средними

скоростями потоков, поэтому индекс «ср»

при скорости w

опускают, опускают также индекс «цт»

при p

и z.

;

гидравлика обычно оперирует средними

скоростями потоков, поэтому индекс «ср»

при скорости w

опускают, опускают также индекс «цт»

при p

и z.

Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости имеет вид:

(2.26)

Как видно, уравнения (2.26) и (2.21) идентичны, однако физический смысл членов уравнений различный.

Приведем примеры использования уравнения Бернулли.

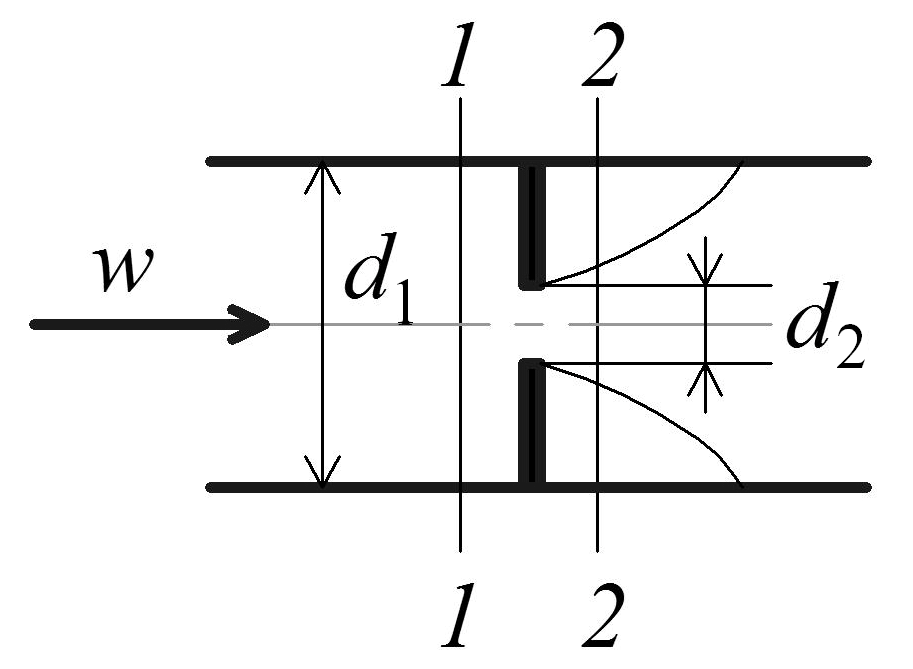

1. Дроссельный расходомер (рис. 2.11).

,

,

![]()

![]() ,

,

.

.

Рис. 2.11. Дроссельный расходомер

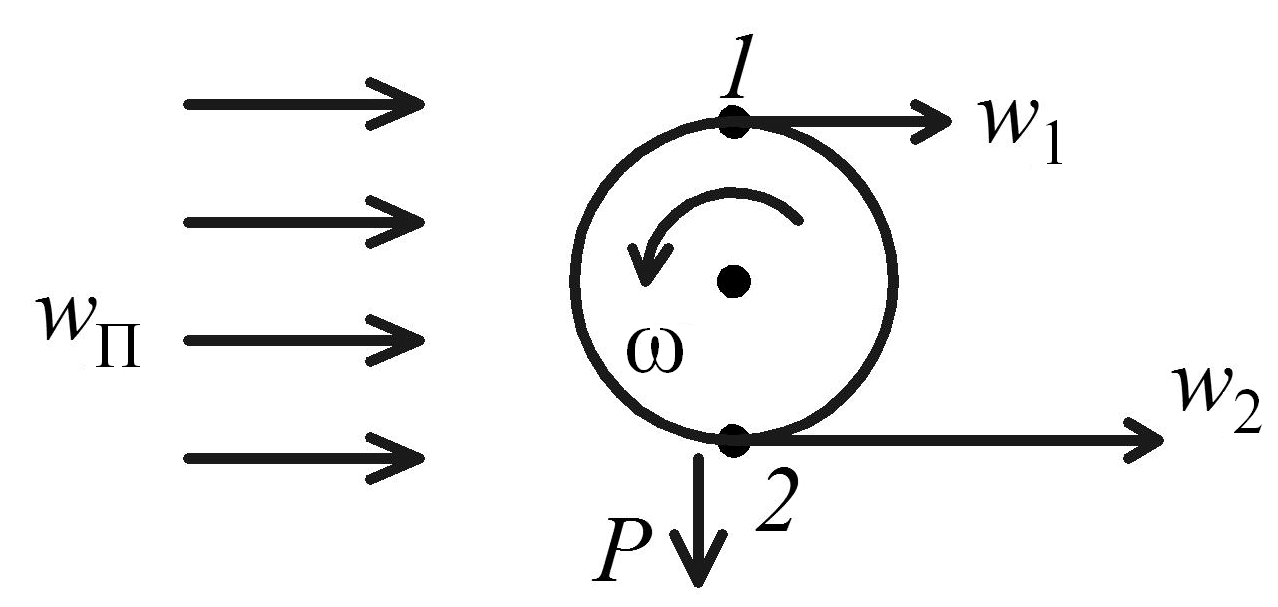

2. Эффект Магнуса (рис. 2.12).

![]() ,

,

![]() .

.

Поэтому

![]() и возникает подъемная сила

.

и возникает подъемная сила

.

Рис. 2.12. Эффект Магнуса

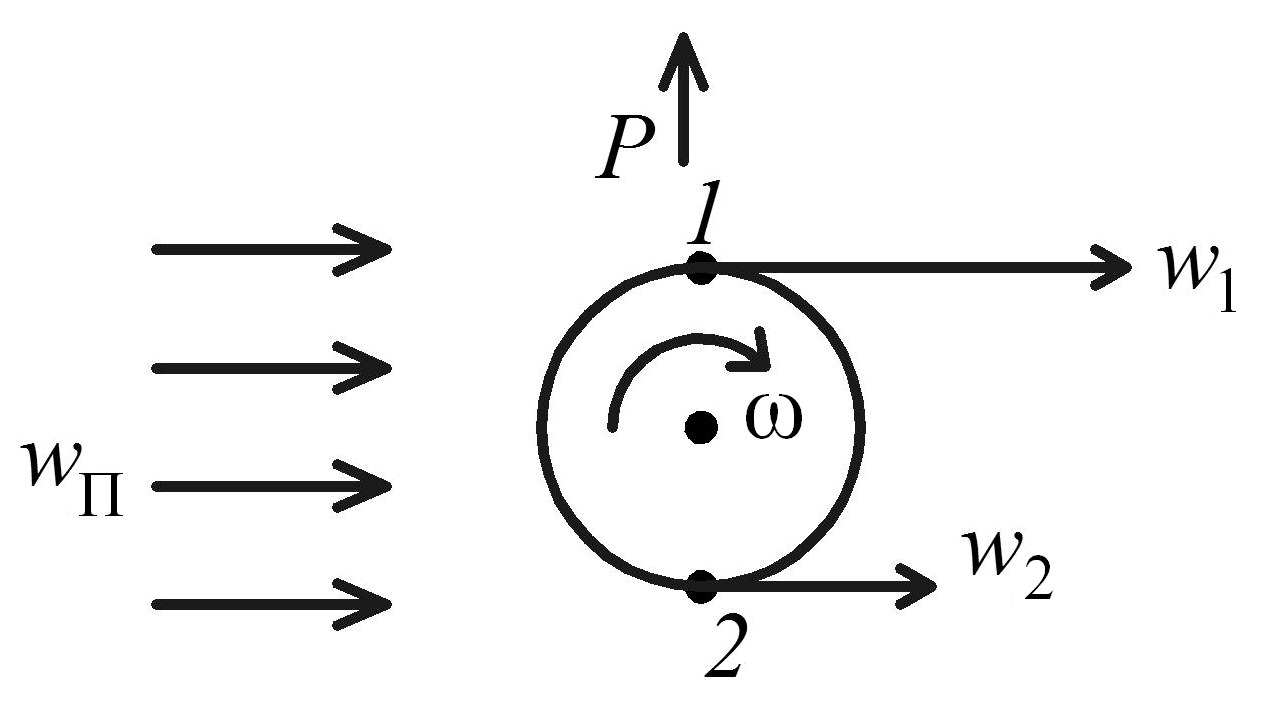

3. Крученый футбольный мяч (рис. 2.13).

![]() ,

,

![]() .

.

Поэтому

![]() и возникает сила P,

направленная вертикально вниз.

и возникает сила P,

направленная вертикально вниз.

Рис. 2.13. Крученый футбольный мяч

В результате траектория мяча меняется и возникает эффект «сухого листа».

Уравнение Бернулли широко применяется для решения практических задач:

– расчет трубопроводной системы;

– определение высоты всасывания насосов, определение кавитационных явлений;

– определение потребного напора насоса;

– расчет струйных установок;

– определение расхода сужающими устройствами (диафрагма, сопло, труба Вентури, труба Долла и т.д.).

2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов

При

движении жидкости в аппаратах и

трубопроводах возникают потери энергии,

связанные с вязкостью жидкости (ламинарный

режим)

и с вихреобразованиями,

перемешиванием определенных её объемов

(турбулентный режим), а также потери

энергии, обусловленные резким изменением

конфигурации потока (резкое изменение

живого сечения потока и направления

потока). Потери первого типа связывают

с длиной участка аппарата или трубопровода

и называют их гидравлическими потерями

по длине и обозначают как

![]() ,

второго типа – местными потерями и

обозначают как

,

второго типа – местными потерями и

обозначают как

![]() .

Для удобства (упрощения) расчетов считают

их независимыми друг от друга и для

определения общей потери напора

.

Для удобства (упрощения) расчетов считают

их независимыми друг от друга и для

определения общей потери напора

![]() их арифметически суммируют:

их арифметически суммируют:

.

(2.27)

.

(2.27)

Далее

рассмотрим вопросы, связанные с

определением

![]() и

.

и

.