- •1.1. Основное уравнение гидростатики

- •1.2. Абсолютное и избыточное давление, вакуум, приборы для их измерения

- •1.3. Закон Паскаля и его использование в технике

- •1.4. Сила давления жидкости на плоские стенки

- •1.5. Сила давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •Контрольные вопросы

- •2. Гидравлика

- •2.1. Классификация жидких сред. Реологические среды

- •2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока

- •2.3. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой жидкости

- •2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли

- •2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов

- •2.5.1. Ламинарное движение жидкости в трубах

- •2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах

- •2.5.3. График Никурадзе

- •2.5.4. Способы уменьшения гидравлических сопротивлений

- •2.5.5. Местные гидравлические сопротивления. Интерференция местных сопротивлений

- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов, их классификация

- •2.6.1. Расчет простых трубопроводов

- •2.6.2. Расчет сложных трубопроводов

- •2.6.3. Сифонный трубопровод

- •2.7. Особенности расчета газопровода

- •2.8. Некруглые трубопроводы

- •2.9. Определение оптимального диаметра трубопровода

- •2.10. Течение в трубах неньютоновских жидкостей

- •Контрольные вопросы

- •3. Основы динамики двухфазных потоков

- •3.1 Система «жидкость (газ) – твердое тело»

- •3.1.1. Характеристика зернистого слоя

- •3.1.2. Движение жидкости через неподвижный зернистый слой

- •3.1.3. Псевдоожиженный слой

- •3.1.4. Расчет скорости витания (осаждения) и уноса

- •3.1.5. Гидро- и пневмотранспорт зернистых материалов

- •Пневмотранспорт заторможенным плотным слоем

- •3.2. Система «газ (пар) – жидкость»

- •3.2.1. Пленочное течение жидкости

- •3.2.2. Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж

- •3.3. Система «жидкость – жидкость»

- •Контрольные вопросы

- •4. Разделение неоднородных систем

- •4.1. Классификация неоднородных систем и методов их разделения

- •4.2. Осаждение

- •4.2.1. Разделение неоднородных систем в поле сил тяжести

- •Конструкция аппаратов гравитационного осаждения

- •4.2.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил

- •Конструкция аппаратов центробежного осаждения

- •4.2.3. Очистка газов в электрическом поле

- •Конструкции электроосадителей

- •4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем

- •4.4. Фильтрование

- •4.4.1. Основное уравнение фильтрования

- •4.4.2. Фильтрование в поле центробежных сил

- •4.4.3. Аппаратура для фильтрования

- •Очистка газов фильтрованием

- •Фильтрование жидких неоднородных систем

- •4.5. Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем

- •Аппараты для очистки газовых неоднородных систем

- •Аппараты для разделения жидких неоднородных систем

- •4.6. Методы повышения эффективности разделения неоднородных систем

- •Контрольные вопросы

- •5. Перемешивание

- •5.1. Перемешивание в жидкой среде

- •5.1.1. Механическое перемешивание

- •Расход мощности на перемешивание

- •5.1.2. Пневматическое перемешивание

- •5.1.3. Гидравлическое перемешивание

- •Контрольные вопросы

- •6. Перемещение жидкостей

- •6.1. Классификация насосов. Элементы насосной установки

- •6.2. Основные рабочие параметры насосов

- •6.3. Лопастные насосы

- •6.3.1. Центробежные насосы

- •Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера)

- •Характеристики центробежных насосов

- •Работа центробежного насоса на сеть

- •Параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов

- •Высота всасывания центробежных насосов. Кавитация

- •6.3.2. Осевые насосы

- •6.3.3. Вихревые насосы

- •6.4. Поршневые насосы

- •6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов

- •6.4.2. Процессы всасывания и нагнетания поршневых насосов

- •6.4.3. Воздушные колпаки поршневых насосов

- •6.5. Роторные насосы

- •6.5.1. Шестеренные насосы

- •6.5.2. Винтовые насосы

- •6.5.3. Пластинчатые насосы

- •6.5.4. Роторно-поршневые насосы

- •6.6. Характеристики объемных насосов и их работа на сеть

- •6.7. Другие типы насосов

- •6.7.1. Газлифты

- •6.7.2. Монтежю

- •6.7.3. Струйные насосы

- •6.7.4. Гидравлический таран

- •Контрольные вопросы

- •7. Сжатие и перемещение газов

- •7.1. Классификация компрессорных машин

- •7.2. Термодинамические основы сжатия газов

- •7.2.1. Процессы сжатия газа в идеальной компрессорной машине

- •7.2.2. Изотермический и адиабатный кпд компрессорной машины

- •7.3. Поршневые компрессорные машины

- •7.3.1. Производительность и коэффициент подачи

- •7.3.2. Мощность и кпд поршневых компрессорных машин

- •7.3.3. Многоступенчатое сжатие газа в компрессорной машине

- •7.4. Турбокомпрессоры

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока

Потоком называется масса движущейся жидкости, ограниченная направляющими твердыми поверхностями. В зависимости от характера и сочетания твердых поверхностей различают напорные и безнапорные потоки. Гидравлические струи образуются без твердых стенок. Гидравлические струи ограничены жидкостью или газовой средой.

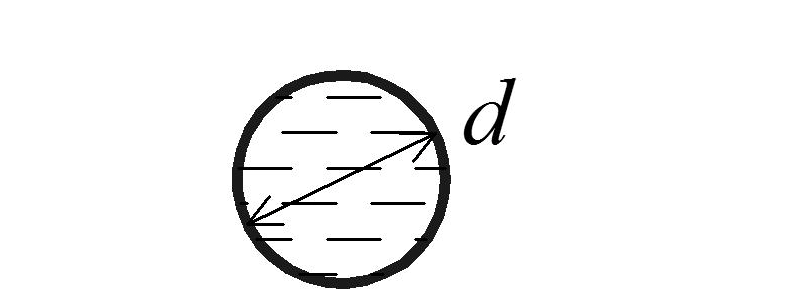

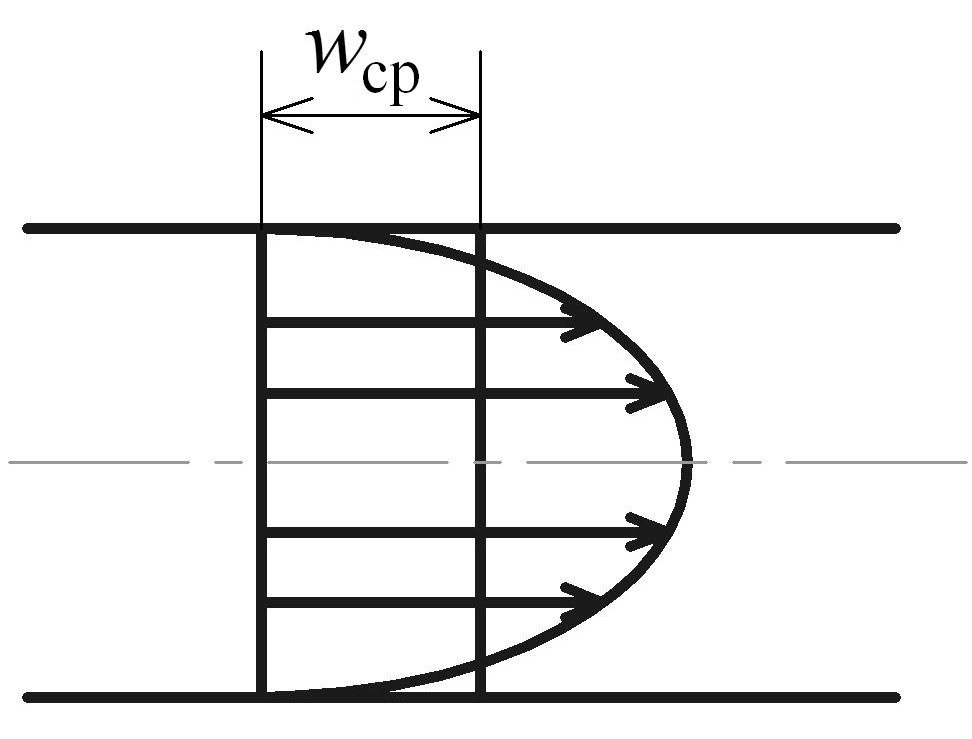

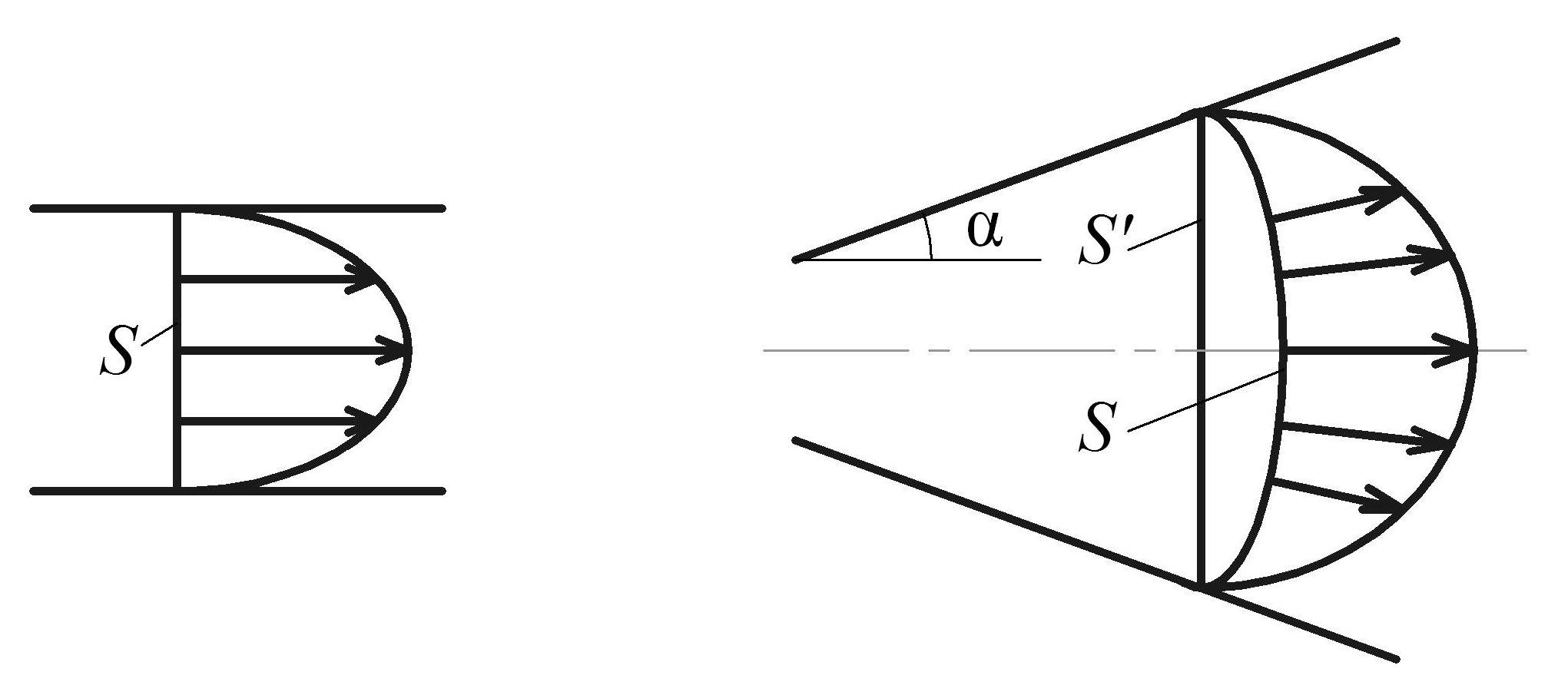

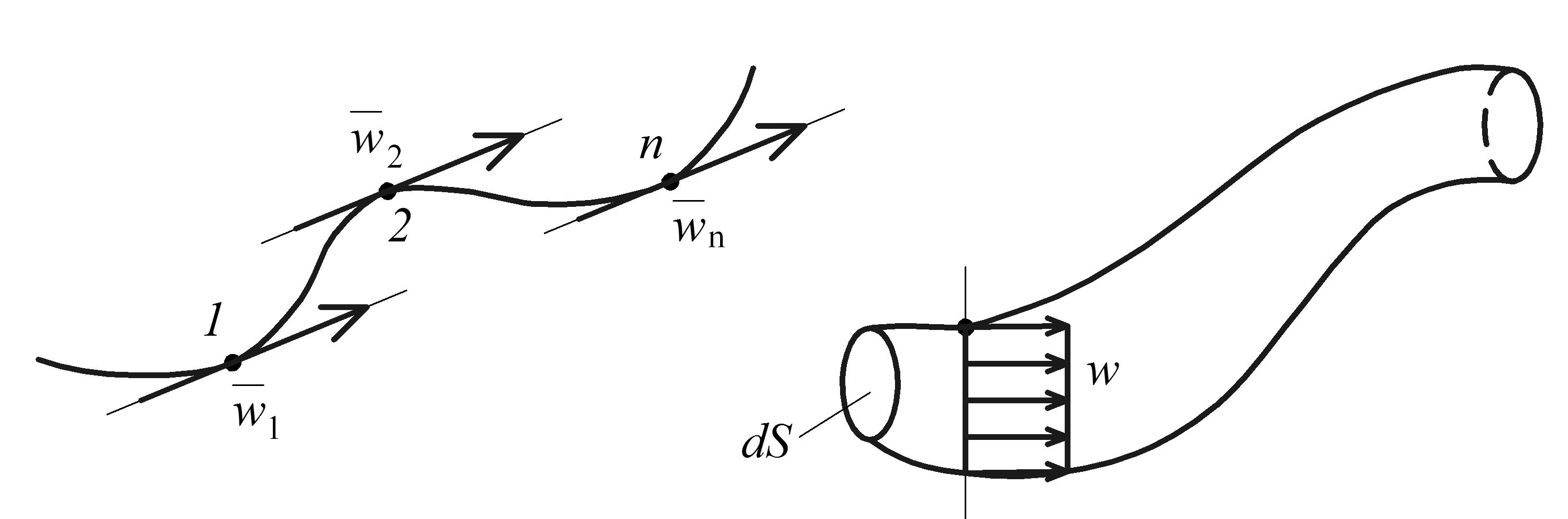

Геометрические элементы потока. Живое сечение S – это поверхность в пределах потока, во всех точках нормальная к направлению вектора скорости (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Живое сечение потока

В

общем случае площадь живого сечения

потока S

может быть криволинейной. Однако в

инженерных расчетах для упрощения, при

небольших углах ,

вместо S

принимают

![]() (плоское сечение потока).

(плоское сечение потока).

Смоченный периметр – часть периметра живого сечения потока, на котором жидкость соприкасается со стенкой.

Гидравлический

радиус

![]() определяется как отношение живого

сечения потока к смоченному периметру

в этом сечении:

определяется как отношение живого

сечения потока к смоченному периметру

в этом сечении:

(2.11)

(2.11)

Эквивалентный

диаметр

![]() :

:

(2.12)

(2.12)

Эквивалентный диаметр является важнейшим линейным параметром живого сечения потока. Например, при определении режима течения потока жидкости критерий Рейнольдса определяется с помощью .

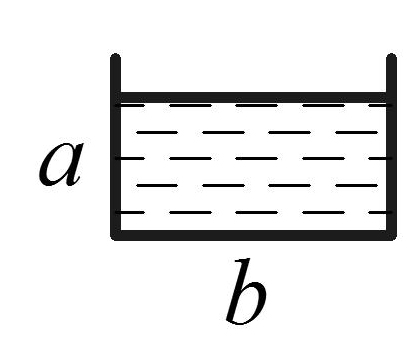

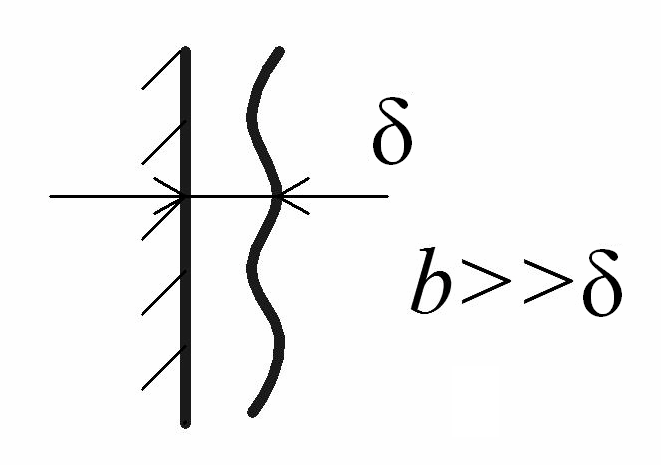

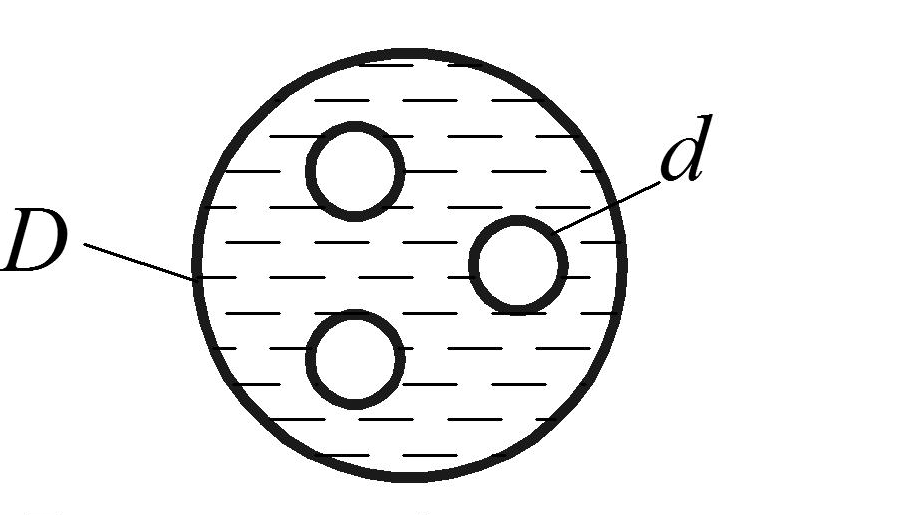

Определим для характерных сечений геометрические элементы потока.

|

S |

|

Rг |

|

d – внутр. диаметр |

|

d |

|

d |

|

ab |

|

|

|

Ширина пленки b |

· b |

b |

|

4 |

D – внутр. диаметр d – наруж. диаметр |

|

|

|

|

Примечание: для кожухотрубного теплообменника определены параметры межтрубного пространства.

Гидравлические параметры потока. Расходом называется количество жидкости, проходящее через живое сечение потока за единицу времени. Различают объемный, массовый и весовой расходы:

(2.13)

(2.13)

Скорость

жидкости в различных точках живого

сечения различна

и может меняться

во времени

![]() .

.

Средняя

скорость потока

![]() – такая скорость, с которой должны были

двигаться все частицы жидкости через

S,

чтобы расход всего потока был равен

расходу, соответствующему действительным

скоростям этих частиц:

– такая скорость, с которой должны были

двигаться все частицы жидкости через

S,

чтобы расход всего потока был равен

расходу, соответствующему действительным

скоростям этих частиц:

![]() .

(2.14)

.

(2.14)

В реальных потоках вязкой жидкости местные скорости в различных точках живого сечения будут различными. Зная закон распределения скорости по сечению потока, можно найти объемный расход, следовательно, среднюю скорость потока:

.

(2.15)

.

(2.15)

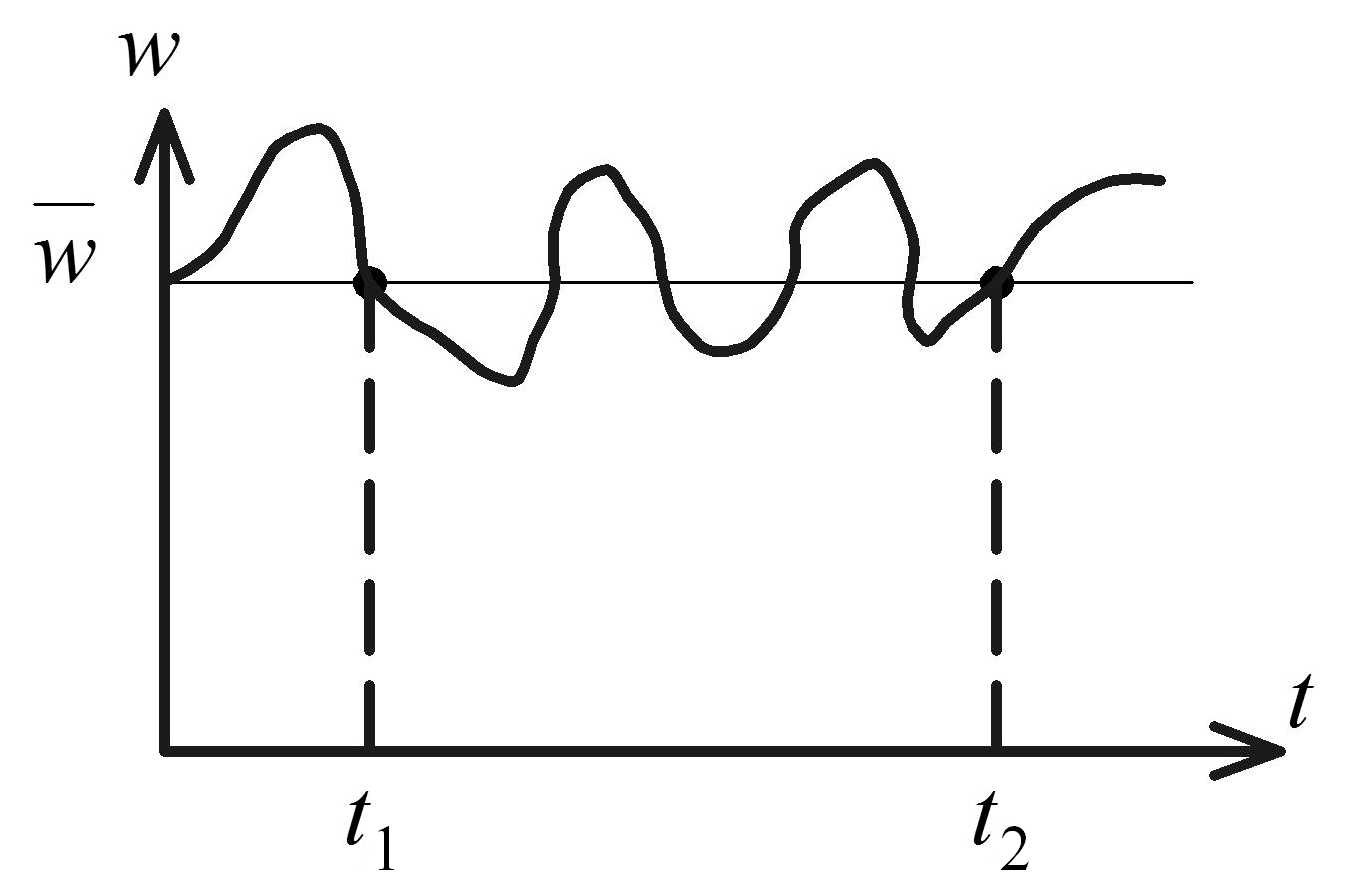

В

реальном потоке частицы жидкости кроме

основного поступательного движения

осуществляют пульсационное беспорядочное

движение. Если проекция пульсационной

скорости на основное направление течения

обозначим через

![]() ,

то для суммарной скорости можно записать:

,

то для суммарной скорости можно записать:

![]() .

.

Тогда

осредненная по времени скорость (рис.

2.5) данной точки

![]() может быть определена по зависимости:

может быть определена по зависимости:

(2.16)

(2.16)

Необходимо

отметить, что время наблюдения (осреднения)

![]() должно быть гораздо больше времени

пульсаций.

должно быть гораздо больше времени

пульсаций.

Линией тока называется линия, в каждой точке которой в данный момент времени вектор скорости жидкости совпадает направлением касательной к этой точке (рис. 2.6, а). При установившемся движении линия тока и траектория частицы совпадают.

|

|

Рис. 2.5. Средняя и осредненная скорости |

|

а) б)

Рис. 2.6. Элементы потока: а – линия тока; б – и элементарная струйка

Выделим в жидкости элементарную площадку dS и через все точки на её контуре проведем линии тока (рис. 2.6, б). Полученная поверхность называется трубкой тока. Содержимое трубки тока называется элементарной струйкой. Живым сечением струйки dS называется сечение, нормальное в каждой точке к линии тока.

Свойства элементарной струйки:

– стенки элементарной струйки непроницаемы для частиц жидкости;

– скорости по сечению элементарной струйки одинаковы;

– для установившегося движения форма элементарной струйки по времени не меняется.

В общем случае скорости w и площади живых сечений dS по длине струйки могут изменяться. Расход (объемный) через живое сечение элементарной струйки можно записать в таком виде:

![]() (2.17)

(2.17)

Совокупность элементарных струек образует поток жидкости.