- •1.1. Основное уравнение гидростатики

- •1.2. Абсолютное и избыточное давление, вакуум, приборы для их измерения

- •1.3. Закон Паскаля и его использование в технике

- •1.4. Сила давления жидкости на плоские стенки

- •1.5. Сила давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •Контрольные вопросы

- •2. Гидравлика

- •2.1. Классификация жидких сред. Реологические среды

- •2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока

- •2.3. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой жидкости

- •2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли

- •2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов

- •2.5.1. Ламинарное движение жидкости в трубах

- •2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах

- •2.5.3. График Никурадзе

- •2.5.4. Способы уменьшения гидравлических сопротивлений

- •2.5.5. Местные гидравлические сопротивления. Интерференция местных сопротивлений

- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов, их классификация

- •2.6.1. Расчет простых трубопроводов

- •2.6.2. Расчет сложных трубопроводов

- •2.6.3. Сифонный трубопровод

- •2.7. Особенности расчета газопровода

- •2.8. Некруглые трубопроводы

- •2.9. Определение оптимального диаметра трубопровода

- •2.10. Течение в трубах неньютоновских жидкостей

- •Контрольные вопросы

- •3. Основы динамики двухфазных потоков

- •3.1 Система «жидкость (газ) – твердое тело»

- •3.1.1. Характеристика зернистого слоя

- •3.1.2. Движение жидкости через неподвижный зернистый слой

- •3.1.3. Псевдоожиженный слой

- •3.1.4. Расчет скорости витания (осаждения) и уноса

- •3.1.5. Гидро- и пневмотранспорт зернистых материалов

- •Пневмотранспорт заторможенным плотным слоем

- •3.2. Система «газ (пар) – жидкость»

- •3.2.1. Пленочное течение жидкости

- •3.2.2. Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж

- •3.3. Система «жидкость – жидкость»

- •Контрольные вопросы

- •4. Разделение неоднородных систем

- •4.1. Классификация неоднородных систем и методов их разделения

- •4.2. Осаждение

- •4.2.1. Разделение неоднородных систем в поле сил тяжести

- •Конструкция аппаратов гравитационного осаждения

- •4.2.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил

- •Конструкция аппаратов центробежного осаждения

- •4.2.3. Очистка газов в электрическом поле

- •Конструкции электроосадителей

- •4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем

- •4.4. Фильтрование

- •4.4.1. Основное уравнение фильтрования

- •4.4.2. Фильтрование в поле центробежных сил

- •4.4.3. Аппаратура для фильтрования

- •Очистка газов фильтрованием

- •Фильтрование жидких неоднородных систем

- •4.5. Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем

- •Аппараты для очистки газовых неоднородных систем

- •Аппараты для разделения жидких неоднородных систем

- •4.6. Методы повышения эффективности разделения неоднородных систем

- •Контрольные вопросы

- •5. Перемешивание

- •5.1. Перемешивание в жидкой среде

- •5.1.1. Механическое перемешивание

- •Расход мощности на перемешивание

- •5.1.2. Пневматическое перемешивание

- •5.1.3. Гидравлическое перемешивание

- •Контрольные вопросы

- •6. Перемещение жидкостей

- •6.1. Классификация насосов. Элементы насосной установки

- •6.2. Основные рабочие параметры насосов

- •6.3. Лопастные насосы

- •6.3.1. Центробежные насосы

- •Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера)

- •Характеристики центробежных насосов

- •Работа центробежного насоса на сеть

- •Параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов

- •Высота всасывания центробежных насосов. Кавитация

- •6.3.2. Осевые насосы

- •6.3.3. Вихревые насосы

- •6.4. Поршневые насосы

- •6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов

- •6.4.2. Процессы всасывания и нагнетания поршневых насосов

- •6.4.3. Воздушные колпаки поршневых насосов

- •6.5. Роторные насосы

- •6.5.1. Шестеренные насосы

- •6.5.2. Винтовые насосы

- •6.5.3. Пластинчатые насосы

- •6.5.4. Роторно-поршневые насосы

- •6.6. Характеристики объемных насосов и их работа на сеть

- •6.7. Другие типы насосов

- •6.7.1. Газлифты

- •6.7.2. Монтежю

- •6.7.3. Струйные насосы

- •6.7.4. Гидравлический таран

- •Контрольные вопросы

- •7. Сжатие и перемещение газов

- •7.1. Классификация компрессорных машин

- •7.2. Термодинамические основы сжатия газов

- •7.2.1. Процессы сжатия газа в идеальной компрессорной машине

- •7.2.2. Изотермический и адиабатный кпд компрессорной машины

- •7.3. Поршневые компрессорные машины

- •7.3.1. Производительность и коэффициент подачи

- •7.3.2. Мощность и кпд поршневых компрессорных машин

- •7.3.3. Многоступенчатое сжатие газа в компрессорной машине

- •7.4. Турбокомпрессоры

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов

В поршневых насосах различают среднюю и мгновенную подачи.

Теоретическая

средняя подача поршневого насоса

определяется исходя из рабочего объема

цилиндра

![]() и кратности машины.

и кратности машины.

Рабочий объем цилиндра равен:

![]() (6.51)

(6.51)

где S – площадь поршня.

Если число двойных ходов поршня в секунду равно n, то средняя теоретическая производительность насоса простого действия определяется как:

![]() (6.52)

(6.52)

двойного действия:

![]() или

или ![]() (6.53)

(6.53)

где

![]() – площадь поперечного сечения штока.

– площадь поперечного сечения штока.

Для машин с кратностью действия, равной i, можно записать:

![]() (6.54)

(6.54)

Действительная средняя подача будет меньше теоретической из-за объемных потерь:

![]() (6.55)

(6.55)

где

![]() – объемный КПД насоса. Для поршневых

насосов обычно

= 0,92–0,98.

На величину

оказывают влияние:

– объемный КПД насоса. Для поршневых

насосов обычно

= 0,92–0,98.

На величину

оказывают влияние:

– утечки жидкости через неплотности в системе;

– запаздывание закрытия всасывающего и нагнетательного клапанов в конце всасывания и нагнетания;

– наличие в жидкости пузырьков воздуха (газа), ранее растворенного и выделившегося в области низкого давления перед поступлением жидкости в цилиндр.

Рассмотрим мгновенную подачу поршневого насоса. Если жидкость непрерывно следует за поршнем, не отрываясь от него, тогда мгновенная теоретическая подача будет определяться по формуле:

![]() (6.56)

(6.56)

где – скорость движения поршня.

Определим

скорость движения поршня (рис. 6.26). Если

длина шатуна l

гораздо больше радиуса кривошипа r,

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() .

Следовательно, можно записать:

.

Следовательно, можно записать:

![]() ,

,

dx/dt = wп = rsin·d/dt = rsin.

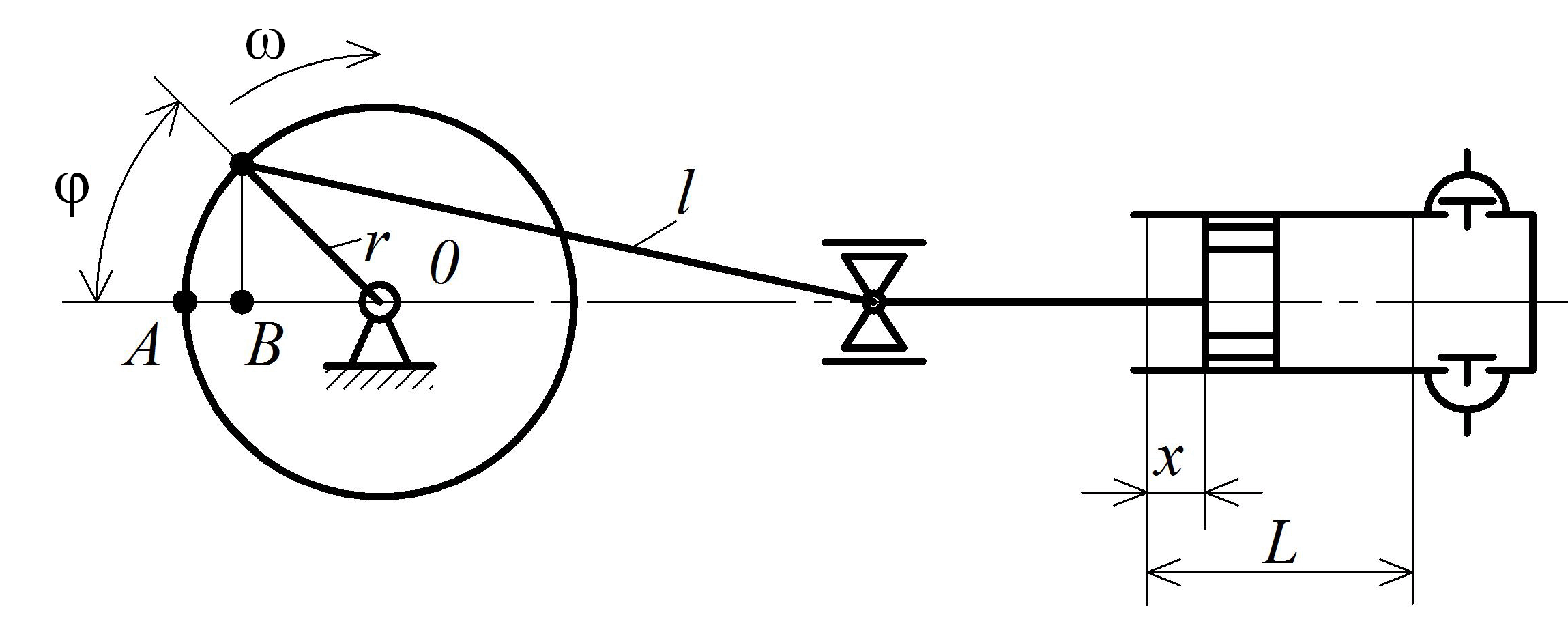

Рис. 6.26. Схема поршневого насоса простого действия с кривошипно-шатунным механизмом

Для мгновенной теоретической подачи получим:

![]() .

(6.57)

.

(6.57)

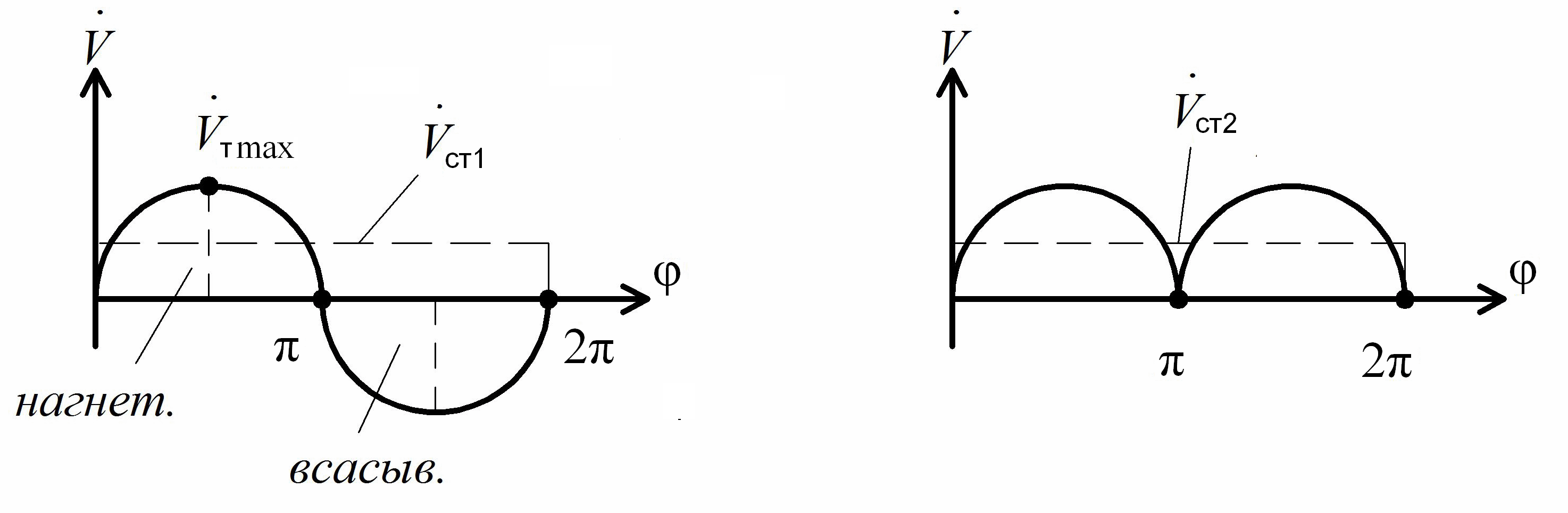

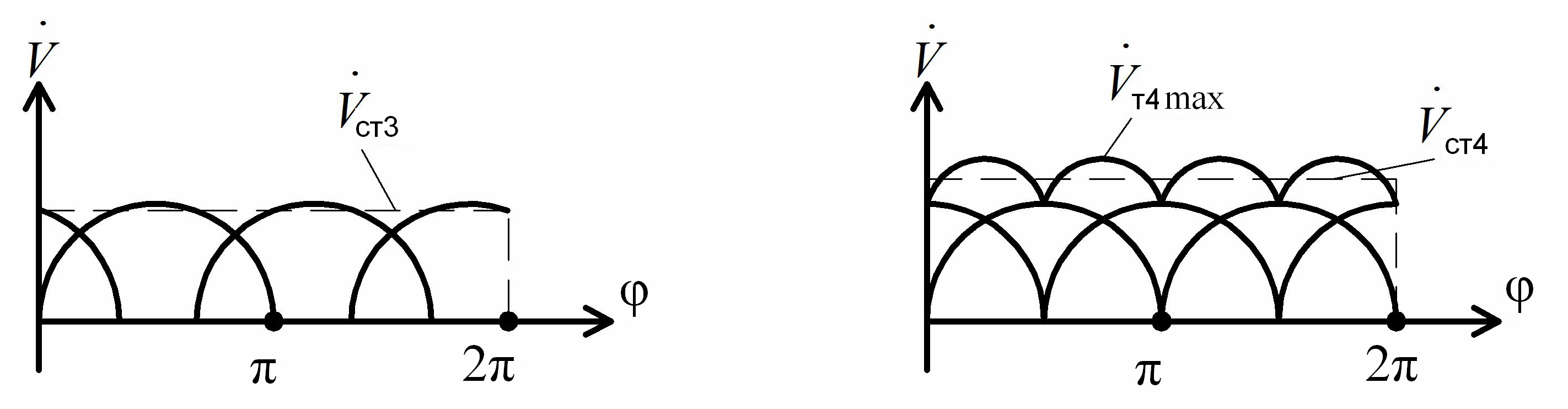

Рассмотрим диаграммы подачи поршневых насосов с различной кратностью действия (рис. 6.27).

На рис. 6.27, а представлен график подачи поршневого насоса простого действия. До = идет процесс нагнетания, далее от до 2 – всасывание. Максимальная подача устанавливается при = /2:

![]() (6.58)

(6.58)

а) б)

в) г)

Рис. 6.27. Диаграммы подачи поршневого насоса: а – простого действия;

б – двойного действия; в – тройного действия; г – четверного действия

Для насоса простого действия характерна прерывистая подача жидкости, связанная с чередованием процессов всасывания и нагнетания. Степень неравномерности подачи m может быть охарактеризована отношением максимальной мгновенной подачи к средней. Для насоса простого действия:

(6.59)

(6.59)

двойного действия:

![]() (6.60)

(6.60)

тройного действия:

![]() (6.61)

(6.61)

Для

насосов четверного действия

![]() определяется как удвоенная ордината

одного насоса при

= /4:

определяется как удвоенная ордината

одного насоса при

= /4:

![]() Итак,

имеем:

Итак,

имеем:

(6.62)

(6.62)

Как видно из формул (6.59)–(6.62) наибольшей равномерностью подачи отличается насос тройного действия, наибольшей неравномерностью – насос простого действия. Для выравнивания подачи могут быть использованы воздушные колпаки.

Регулирование производительности поршневых насосов согласно формулам (6.54) и (6.55) возможно путем изменения L, n и :

– изменение

хода поршня путем изменения радиуса

кривошипа

![]() применяется для малых насосов;

применяется для малых насосов;

– варьирование скорости вращения кривошипа путем установки редуктора с разными передаточными числами применяется на больших насосах;

– переброска

части жидкости из нагнетательного

трубопровода

во всасывающий по

обратной линии снижает

и, следовательно,

подачу насоса

![]() .

Однако этот способ регулирования подачи

экономически невыгоден.

.

Однако этот способ регулирования подачи

экономически невыгоден.