- •1.1. Основное уравнение гидростатики

- •1.2. Абсолютное и избыточное давление, вакуум, приборы для их измерения

- •1.3. Закон Паскаля и его использование в технике

- •1.4. Сила давления жидкости на плоские стенки

- •1.5. Сила давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •Контрольные вопросы

- •2. Гидравлика

- •2.1. Классификация жидких сред. Реологические среды

- •2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока

- •2.3. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой жидкости

- •2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли

- •2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов

- •2.5.1. Ламинарное движение жидкости в трубах

- •2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах

- •2.5.3. График Никурадзе

- •2.5.4. Способы уменьшения гидравлических сопротивлений

- •2.5.5. Местные гидравлические сопротивления. Интерференция местных сопротивлений

- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов, их классификация

- •2.6.1. Расчет простых трубопроводов

- •2.6.2. Расчет сложных трубопроводов

- •2.6.3. Сифонный трубопровод

- •2.7. Особенности расчета газопровода

- •2.8. Некруглые трубопроводы

- •2.9. Определение оптимального диаметра трубопровода

- •2.10. Течение в трубах неньютоновских жидкостей

- •Контрольные вопросы

- •3. Основы динамики двухфазных потоков

- •3.1 Система «жидкость (газ) – твердое тело»

- •3.1.1. Характеристика зернистого слоя

- •3.1.2. Движение жидкости через неподвижный зернистый слой

- •3.1.3. Псевдоожиженный слой

- •3.1.4. Расчет скорости витания (осаждения) и уноса

- •3.1.5. Гидро- и пневмотранспорт зернистых материалов

- •Пневмотранспорт заторможенным плотным слоем

- •3.2. Система «газ (пар) – жидкость»

- •3.2.1. Пленочное течение жидкости

- •3.2.2. Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж

- •3.3. Система «жидкость – жидкость»

- •Контрольные вопросы

- •4. Разделение неоднородных систем

- •4.1. Классификация неоднородных систем и методов их разделения

- •4.2. Осаждение

- •4.2.1. Разделение неоднородных систем в поле сил тяжести

- •Конструкция аппаратов гравитационного осаждения

- •4.2.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил

- •Конструкция аппаратов центробежного осаждения

- •4.2.3. Очистка газов в электрическом поле

- •Конструкции электроосадителей

- •4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем

- •4.4. Фильтрование

- •4.4.1. Основное уравнение фильтрования

- •4.4.2. Фильтрование в поле центробежных сил

- •4.4.3. Аппаратура для фильтрования

- •Очистка газов фильтрованием

- •Фильтрование жидких неоднородных систем

- •4.5. Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем

- •Аппараты для очистки газовых неоднородных систем

- •Аппараты для разделения жидких неоднородных систем

- •4.6. Методы повышения эффективности разделения неоднородных систем

- •Контрольные вопросы

- •5. Перемешивание

- •5.1. Перемешивание в жидкой среде

- •5.1.1. Механическое перемешивание

- •Расход мощности на перемешивание

- •5.1.2. Пневматическое перемешивание

- •5.1.3. Гидравлическое перемешивание

- •Контрольные вопросы

- •6. Перемещение жидкостей

- •6.1. Классификация насосов. Элементы насосной установки

- •6.2. Основные рабочие параметры насосов

- •6.3. Лопастные насосы

- •6.3.1. Центробежные насосы

- •Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера)

- •Характеристики центробежных насосов

- •Работа центробежного насоса на сеть

- •Параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов

- •Высота всасывания центробежных насосов. Кавитация

- •6.3.2. Осевые насосы

- •6.3.3. Вихревые насосы

- •6.4. Поршневые насосы

- •6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов

- •6.4.2. Процессы всасывания и нагнетания поршневых насосов

- •6.4.3. Воздушные колпаки поршневых насосов

- •6.5. Роторные насосы

- •6.5.1. Шестеренные насосы

- •6.5.2. Винтовые насосы

- •6.5.3. Пластинчатые насосы

- •6.5.4. Роторно-поршневые насосы

- •6.6. Характеристики объемных насосов и их работа на сеть

- •6.7. Другие типы насосов

- •6.7.1. Газлифты

- •6.7.2. Монтежю

- •6.7.3. Струйные насосы

- •6.7.4. Гидравлический таран

- •Контрольные вопросы

- •7. Сжатие и перемещение газов

- •7.1. Классификация компрессорных машин

- •7.2. Термодинамические основы сжатия газов

- •7.2.1. Процессы сжатия газа в идеальной компрессорной машине

- •7.2.2. Изотермический и адиабатный кпд компрессорной машины

- •7.3. Поршневые компрессорные машины

- •7.3.1. Производительность и коэффициент подачи

- •7.3.2. Мощность и кпд поршневых компрессорных машин

- •7.3.3. Многоступенчатое сжатие газа в компрессорной машине

- •7.4. Турбокомпрессоры

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

1.6. Относительный покой жидкости

Относительным покоем жидкости называется случай её движения, при котором вся масса жидкости движется как твердое тело, отдельные её части не смещаются одна относительно другой.

Рассмотрим два случая.

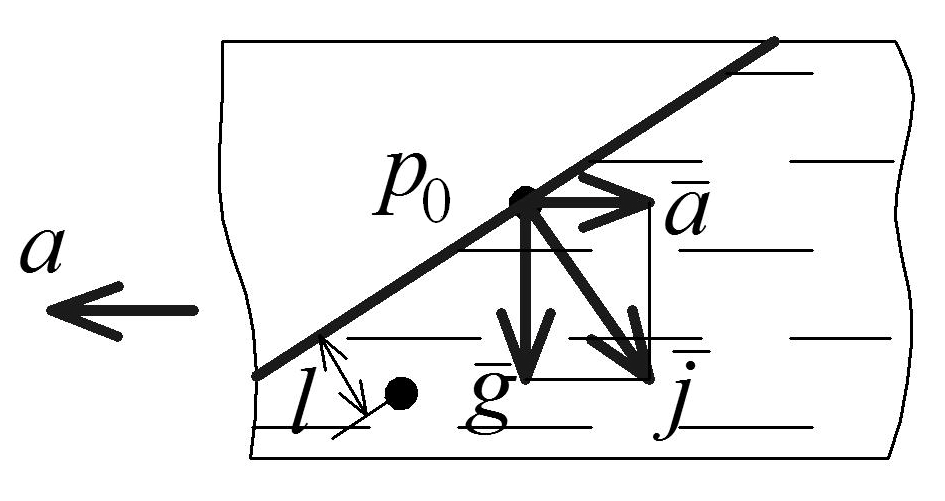

Случай первый. Сосуд с жидкостью движется прямолинейно и равноускоренно (рис. 1.13).

Пусть

сосуд движется с ускорением a.

Сила инерции

![]() направлена в сторону, обратную ускорению,

сила тяжести

направлена в сторону, обратную ускорению,

сила тяжести

![]() направлена вниз. Найдем направление и

величину равнодействующей массовой

силы:

направлена вниз. Найдем направление и

величину равнодействующей массовой

силы:

(1.30)

(1.30)

где

![]() и

и

![]() – векторы единичных сил инерции и

тяжести. Для всех частиц рассматриваемого

объема жидкости равнодействующие

массовые силы параллельны друг другу,

а поверхности уровня перпендикулярны

к этим силам, в том числе и свободная

поверхность.

– векторы единичных сил инерции и

тяжести. Для всех частиц рассматриваемого

объема жидкости равнодействующие

массовые силы параллельны друг другу,

а поверхности уровня перпендикулярны

к этим силам, в том числе и свободная

поверхность.

Рис. 1.13. Схема относительного покоя жидкости

Давление в любой точке определяется по формуле:

![]() (1.31)

(1.31)

где

– давление на свободной поверхности,

j

– единичная массовая сила,

– плотность жидкости, l

– расстояние по нормали от точки до

свободной поверхности. Если

![]() ,

то

,

то

![]() ,

и уравнение (1.31) превратится

в основное

уравнение гидростатики.

,

и уравнение (1.31) превратится

в основное

уравнение гидростатики.

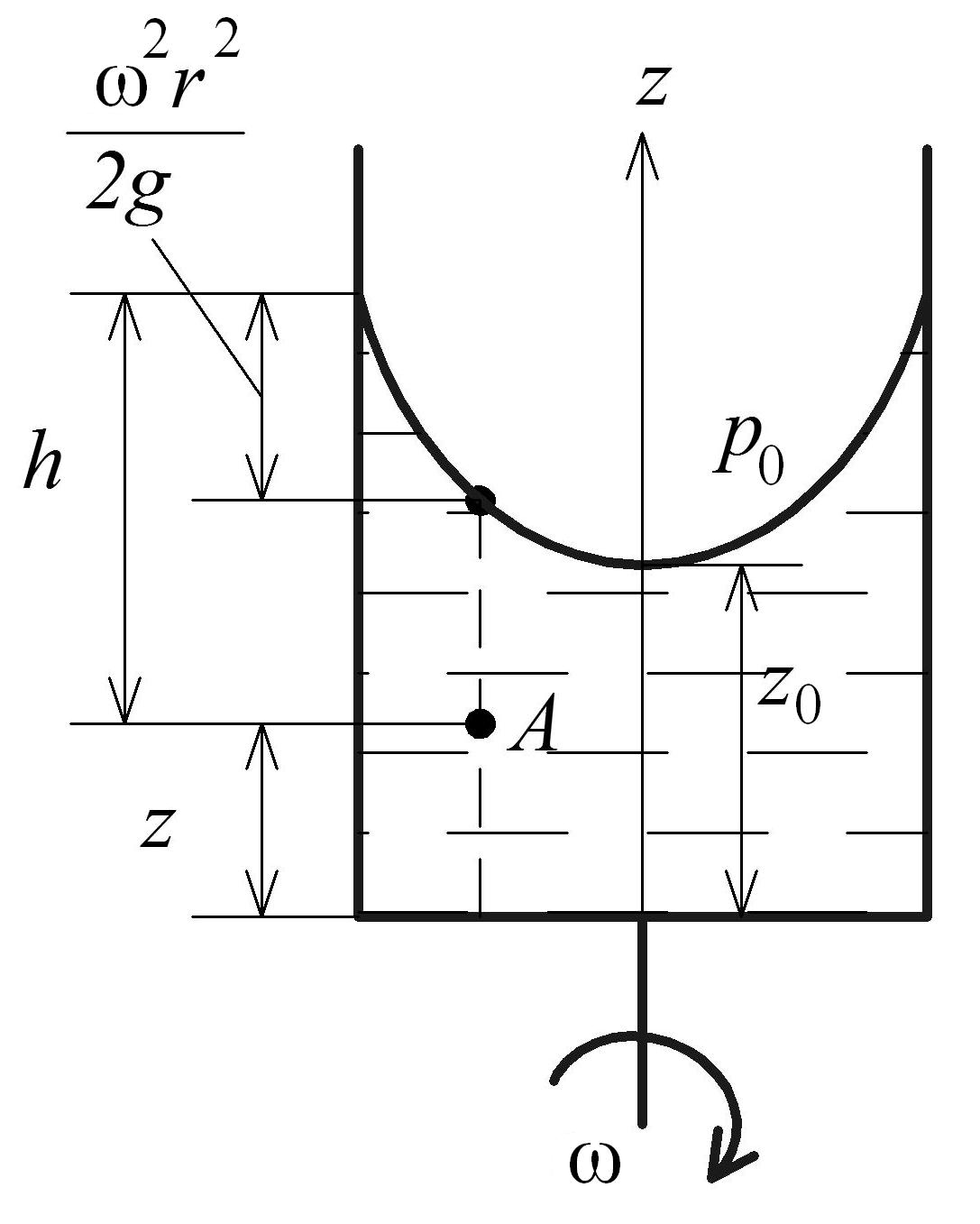

Случай

второй. Сосуд

равномерно вращается вокруг вертикальной

оси с угловой скоростью

![]() (рис. 1.14).

(рис. 1.14).

В данном случае массовыми силами являются сила тяжести и центробежная сила.

Воспользуемся основным дифференциальным уравнением гидростатики (1.3):

![]()

Рис. 1.14. Равновесие жидкости во вращающемся сосуде

Для решения задачи перейдем к цилиндрической системе координат r, , z. Нетрудно доказать, что:

![]() (1.32)

(1.32)

где

![]() – единичная центробежная (отнесенная

к единице массы) сила. Тогда вместо (1.3)

получим:

– единичная центробежная (отнесенная

к единице массы) сила. Тогда вместо (1.3)

получим:

![]() (1.33)

(1.33)

Запишем

граничное условие: при

![]()

Проинтегрировав (1.33) и воспользовавшись граничным условием, получим:

(1.34)

(1.34)

Уравнение (1.34) представляет собой закон распределения давления внутри жидкости в зависимости от координат r и z.

Выражение

в скобках

представляет собой глубину погружения

рассматриваемой точки А

под свободной поверхностью. Подставляя

значение h

в уравнение (1.34),

получим:

представляет собой глубину погружения

рассматриваемой точки А

под свободной поверхностью. Подставляя

значение h

в уравнение (1.34),

получим:

![]() (1.35)

(1.35)

Уравнение

(1.35) совпадает с уравнением (1.7), записанным

для покоящейся жидкости. Однако форма

свободной поверхности, от которой

отсчитывается глубина погружения для

уравнения (1.35), иная. Как известно, на

свободной поверхности

![]() .

Тогда из уравнения (1.34) получим формулу

свободной поверхности в виде:

.

Тогда из уравнения (1.34) получим формулу

свободной поверхности в виде:

.

(1.36)

.

(1.36)

В уравнении (1.36) z является текущей координатой свободной поверхности.

Уравнение (1.36) описывает кривую в виде параболы, а свободная поверхность, полученная на основе этой кривой, является параболоидом вращения.

На

практике чаще всего встречаются случаи,

когда

![]() .

Тогда поверхности уровня жидкости без

большой ошибки можно считать круглыми

цилиндрами с общей осью – осью вращения

сосуда. Тогда

для давления получим

выражение:

.

Тогда поверхности уровня жидкости без

большой ошибки можно считать круглыми

цилиндрами с общей осью – осью вращения

сосуда. Тогда

для давления получим

выражение:

(1.37)

(1.37)

где

![]() – внутренний радиус ротора,

– внутренний радиус ротора,

![]() – радиус свободной поверхности жидкости.

– радиус свободной поверхности жидкости.