- •1.1. Основное уравнение гидростатики

- •1.2. Абсолютное и избыточное давление, вакуум, приборы для их измерения

- •1.3. Закон Паскаля и его использование в технике

- •1.4. Сила давления жидкости на плоские стенки

- •1.5. Сила давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •Контрольные вопросы

- •2. Гидравлика

- •2.1. Классификация жидких сред. Реологические среды

- •2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока

- •2.3. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой жидкости

- •2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли

- •2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов

- •2.5.1. Ламинарное движение жидкости в трубах

- •2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах

- •2.5.3. График Никурадзе

- •2.5.4. Способы уменьшения гидравлических сопротивлений

- •2.5.5. Местные гидравлические сопротивления. Интерференция местных сопротивлений

- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов, их классификация

- •2.6.1. Расчет простых трубопроводов

- •2.6.2. Расчет сложных трубопроводов

- •2.6.3. Сифонный трубопровод

- •2.7. Особенности расчета газопровода

- •2.8. Некруглые трубопроводы

- •2.9. Определение оптимального диаметра трубопровода

- •2.10. Течение в трубах неньютоновских жидкостей

- •Контрольные вопросы

- •3. Основы динамики двухфазных потоков

- •3.1 Система «жидкость (газ) – твердое тело»

- •3.1.1. Характеристика зернистого слоя

- •3.1.2. Движение жидкости через неподвижный зернистый слой

- •3.1.3. Псевдоожиженный слой

- •3.1.4. Расчет скорости витания (осаждения) и уноса

- •3.1.5. Гидро- и пневмотранспорт зернистых материалов

- •Пневмотранспорт заторможенным плотным слоем

- •3.2. Система «газ (пар) – жидкость»

- •3.2.1. Пленочное течение жидкости

- •3.2.2. Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж

- •3.3. Система «жидкость – жидкость»

- •Контрольные вопросы

- •4. Разделение неоднородных систем

- •4.1. Классификация неоднородных систем и методов их разделения

- •4.2. Осаждение

- •4.2.1. Разделение неоднородных систем в поле сил тяжести

- •Конструкция аппаратов гравитационного осаждения

- •4.2.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил

- •Конструкция аппаратов центробежного осаждения

- •4.2.3. Очистка газов в электрическом поле

- •Конструкции электроосадителей

- •4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем

- •4.4. Фильтрование

- •4.4.1. Основное уравнение фильтрования

- •4.4.2. Фильтрование в поле центробежных сил

- •4.4.3. Аппаратура для фильтрования

- •Очистка газов фильтрованием

- •Фильтрование жидких неоднородных систем

- •4.5. Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем

- •Аппараты для очистки газовых неоднородных систем

- •Аппараты для разделения жидких неоднородных систем

- •4.6. Методы повышения эффективности разделения неоднородных систем

- •Контрольные вопросы

- •5. Перемешивание

- •5.1. Перемешивание в жидкой среде

- •5.1.1. Механическое перемешивание

- •Расход мощности на перемешивание

- •5.1.2. Пневматическое перемешивание

- •5.1.3. Гидравлическое перемешивание

- •Контрольные вопросы

- •6. Перемещение жидкостей

- •6.1. Классификация насосов. Элементы насосной установки

- •6.2. Основные рабочие параметры насосов

- •6.3. Лопастные насосы

- •6.3.1. Центробежные насосы

- •Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера)

- •Характеристики центробежных насосов

- •Работа центробежного насоса на сеть

- •Параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов

- •Высота всасывания центробежных насосов. Кавитация

- •6.3.2. Осевые насосы

- •6.3.3. Вихревые насосы

- •6.4. Поршневые насосы

- •6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов

- •6.4.2. Процессы всасывания и нагнетания поршневых насосов

- •6.4.3. Воздушные колпаки поршневых насосов

- •6.5. Роторные насосы

- •6.5.1. Шестеренные насосы

- •6.5.2. Винтовые насосы

- •6.5.3. Пластинчатые насосы

- •6.5.4. Роторно-поршневые насосы

- •6.6. Характеристики объемных насосов и их работа на сеть

- •6.7. Другие типы насосов

- •6.7.1. Газлифты

- •6.7.2. Монтежю

- •6.7.3. Струйные насосы

- •6.7.4. Гидравлический таран

- •Контрольные вопросы

- •7. Сжатие и перемещение газов

- •7.1. Классификация компрессорных машин

- •7.2. Термодинамические основы сжатия газов

- •7.2.1. Процессы сжатия газа в идеальной компрессорной машине

- •7.2.2. Изотермический и адиабатный кпд компрессорной машины

- •7.3. Поршневые компрессорные машины

- •7.3.1. Производительность и коэффициент подачи

- •7.3.2. Мощность и кпд поршневых компрессорных машин

- •7.3.3. Многоступенчатое сжатие газа в компрессорной машине

- •7.4. Турбокомпрессоры

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

2.6.2. Расчет сложных трубопроводов

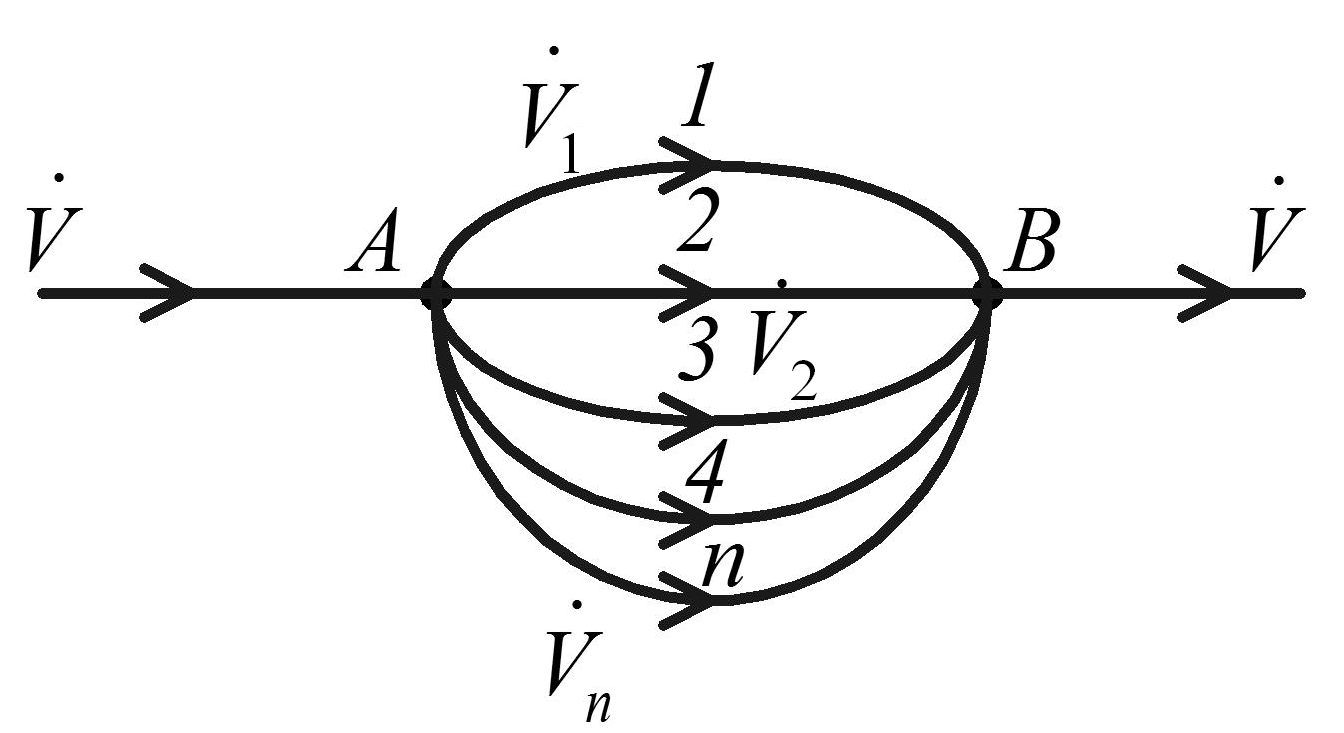

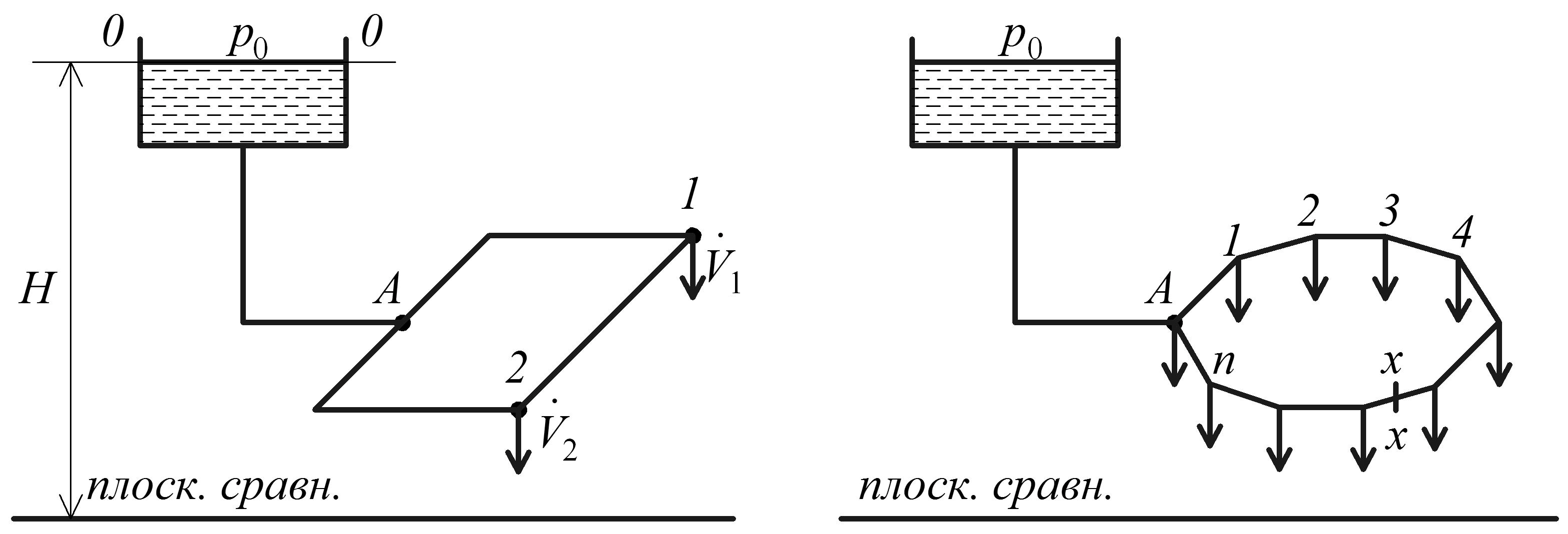

Параллельное соединение трубопроводов. Трубопровод в некоторой точке А разветвляется на несколько труб, которые соединяются в точке В (рис. 2.25). Расход основного трубопровода до деления и после объединения один и тот же.

Рис. 2.25. Схема параллельного соединения трубопроводов

Основная

задача для этого случая: определить

![]() и потери напора на участке

и потери напора на участке

![]() .

Поскольку напор в точках А

и

В общий для

всех ветвей, то потери напора для всех

ветвей будут одинаковыми

и равными

.

Поскольку напор в точках А

и

В общий для

всех ветвей, то потери напора для всех

ветвей будут одинаковыми

и равными

![]() .

.

Запишем потери напора для первой ветви:

Аналогично для других ветвей:

(2.72)

(2.72)

Всего имеем n уравнений (по числу веток трубопровода). Но в этих уравнениях число неизвестных n + 1. Ещё одно уравнение получим, записав постоянство расхода для основного трубопровода и суммарного расхода в зоне ветвей:

![]() .

(2.73)

.

(2.73)

Из

системы уравнений (2.72) определим все

расходы через

![]() :

:

(2.74)

(2.74)

Решая совместно уравнения (2.73) и (2.74), получим:

откуда расход первой ветви :

(2.75)

(2.75)

Уравнение

(2.75) позволяет определить все неизвестные

величины. По уравнениям (2.74) находим

![]() ,

а по (2.72) –

.

Приведенное решение задачи предполагает

использование квадратичного закона

сопротивлений.

,

а по (2.72) –

.

Приведенное решение задачи предполагает

использование квадратичного закона

сопротивлений.

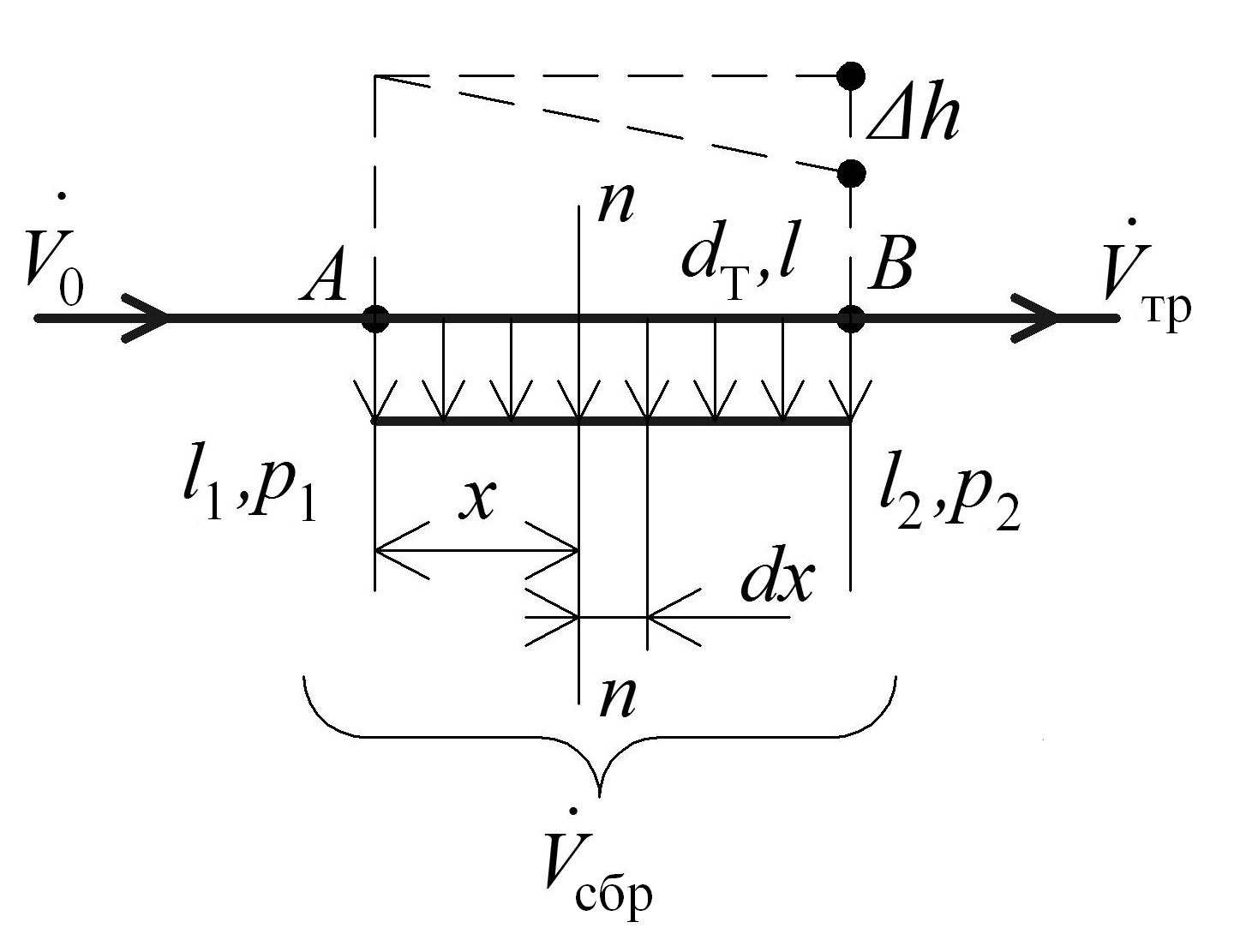

Непрерывная раздача расхода по пути. Рассмотрим непрерывную раздачу расхода на некотором участке трубопровода AB длиной l (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Схема непрерывной раздачи расхода по пути

Основная

задача – определение потери давления

на этом участке p.

Точное решение задачи связано с теорией

движения жидкости

с

переменным расходом (Мещерский, Петров).

Здесь предлагается приближенное

инженерное решение. Обозначим:

![]() – общий расход

до раздачи;

– общий расход

до раздачи;

![]() – транзитный расход после участка

раздачи; q

– удельный расход единицы длины;

– транзитный расход после участка

раздачи; q

– удельный расход единицы длины;

![]() – сбросный расход на участке АВ.

Тогда имеем:

– сбросный расход на участке АВ.

Тогда имеем:

![]()

![]()

В сечении n–n на расстоянии х от узла А расход равен:

![]() (2.76)

(2.76)

Запишем

уравнение Бернулли для участка длиной

dx

в

дифференциальной форме с учетом потери

напора

![]() :

:

Считаем,

что dz

и

![]() по сравнению с остальными членами

уравнения незначительны, а потеря напора

h

определяется

по формуле Дарси –

Вейсбаха. Тогда для потери давления на

участке длиной

по сравнению с остальными членами

уравнения незначительны, а потеря напора

h

определяется

по формуле Дарси –

Вейсбаха. Тогда для потери давления на

участке длиной

![]() получим:

получим:

(2.77)

(2.77)

Здесь

Тогда получим:

(2.78)

(2.78)

Пределы

интегрирования: по давлению от

![]() до

до

![]() ,

длине от

,

длине от

![]() до

до

![]() :

:

(2.79)

(2.79)

Проводя

интегрирование и имея в виду, что

![]() ,

,

![]() ,

получим:

,

получим:

или

(2.80)

(2.80)

В

частном случае, если

![]() получим:

получим:

(2.81)

(2.81)

Эта формула показывает, что в случае полной непрерывной раздачи расхода из трубопровода потеря давления в три раза меньше того, который имел бы место при отсутствии раздачи, т.е. при полном транзите. По полученной зависимости определяем или p, или .

Кольцевой

трубопровод.

Схемы кольцевых трубопроводов представлены

на рис. 2.27. Основной расчетной задачей

является определение необходимого

напора Н

в условиях, когда заданы расходы

в

точках отбора

![]() расположение трубопроводов

расположение трубопроводов

![]() длины отдельных участков и диаметры

всех труб.

длины отдельных участков и диаметры

всех труб.

а) б)

Рис. 2.27. Схемы кольцевых трубопроводов:

а – с двумя узловыми точками; б – общий случай

Рассмотрим

простейший случай а

– с двумя узловыми точками расхода

![]() и

и

![]() .

Трудность заключается в том, что на

участке 1–2 неизвестно направление

движения жидкости.

.

Трудность заключается в том, что на

участке 1–2 неизвестно направление

движения жидкости.

Если

![]() ,

то

,

то

![]() ,

,

![]() ,

точка схода 2.

,

точка схода 2.

Если![]() ,

то

,

то

![]() ,

,

![]() ,

точка схода 1.

,

точка схода 1.

В любом случае потери напора от точки А до точки схода одинаковы по обоим направлениям:

![]() (2.82)

(2.82)

Уточняем

направление

![]() на участке 1–2. Для этого воспользуемся

уравнением Дарси – Вейсбаха.

на участке 1–2. Для этого воспользуемся

уравнением Дарси – Вейсбаха.

Предположим, что местные гидравлические сопротивления незначительны. Тогда имеем:

Здесь

– площадь живого сечения трубопровода.

– площадь живого сечения трубопровода.

Если

![]() ,

то

от

,

то

от

![]() ,

точка схода 1.

,

точка схода 1.

Если

![]() ,

то

от

,

то

от

![]() ,

точка схода 2.

,

точка схода 2.

Пусть точка схода 2. Тогда можно записать:

![]()

или

(2.83)

(2.83)

Здесь , . По уравнению (2.83) определяем значение .

Далее запишем уравнение Бернулли для сечения 0–0 и точки схода 2:

(2.84)

(2.84)

Здесь

,

,

![]() – определяется по полному расходу для

всей системы,

– определяется по полному расходу для

всей системы,

![]() – по

– по

![]() .

.

Для общего случая б алгоритм расчета такой же. Где-то надо разорвать кольцо, предположим в сечение х–х, и необходимо проверить потери напора:

![]() .

(2.85)

.

(2.85)

Остальное по аналогии с а.

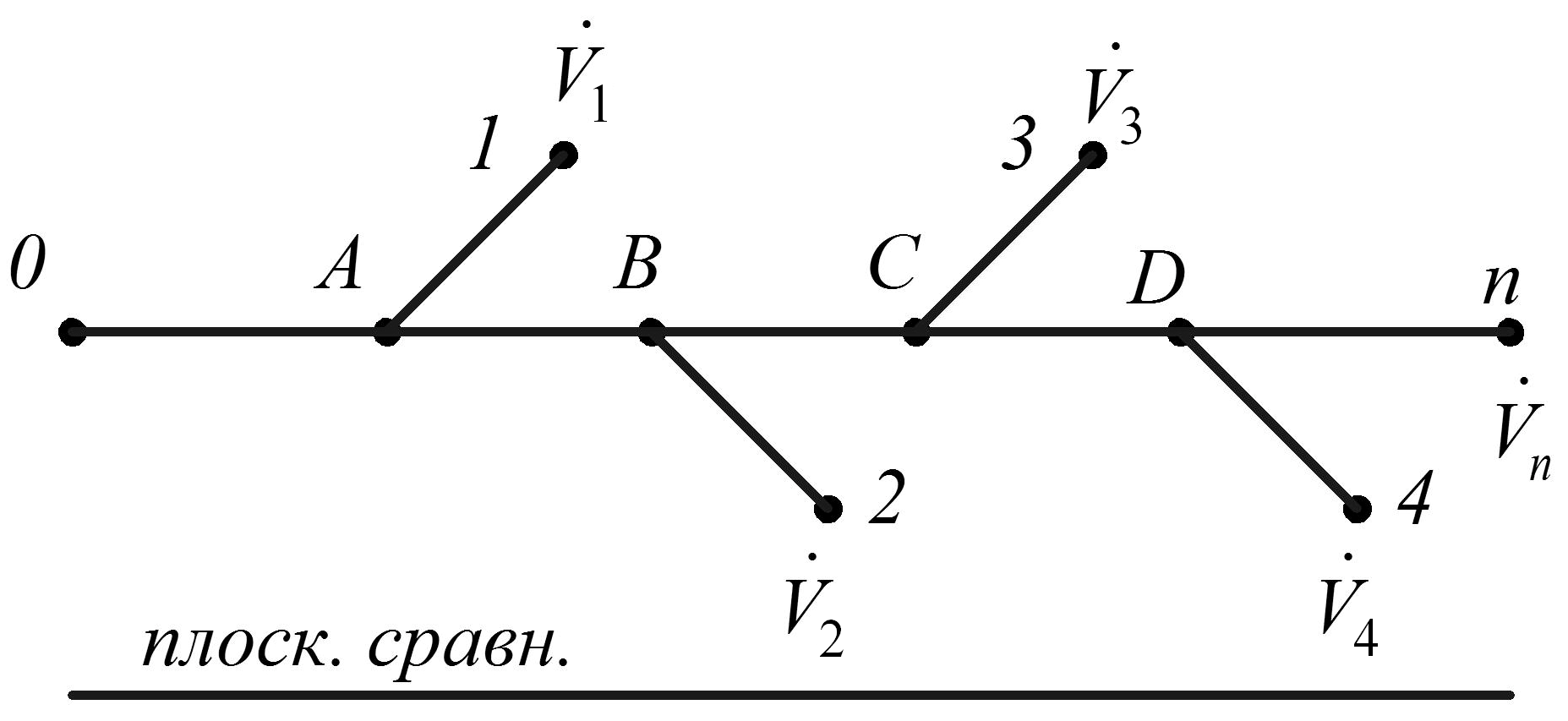

Разветвленная

сеть трубопроводов (рис.

2.28). Предположим,

что известны

необходимые расходы в точках 1, 2,…,

n

и их местоположение в пространстве

![]() ,

а также свободный напор

в точках

потребления

,

а также свободный напор

в точках

потребления

![]() .

Свободный напор в точках потребления

обеспечивает работу какого-либо

технологического аппарата, т.е.

.

Свободный напор в точках потребления

обеспечивает работу какого-либо

технологического аппарата, т.е.

![]() обеспечивает потери напора в аппарате.

обеспечивает потери напора в аппарате.

Необходимо найти потребный напор Н, обеспечивающий работу всей системы. Начнем с определения магистральной линии. За магистральную линию обычно принимают самую длинную линию, включающую наибольшие сопротивления и пропускающую наибольшее количество жидкости.

Потребный напор сети определяется как полная потеря напора по всей магистральной линии, складывающаяся как сумма потерь напора на участках этой линии, разности начала и конца магистральной линии и свободного напора в конце магистральной линии.

Рис. 2.28. Схема разветвления трубопровода

Предположим, что магистральная линия 0 – А – В – С – D – n. Запишем уравнение Бернулли для сечений 0 и n:

![]() (2.86)

(2.86)

Будем считать, что на отдельных участках 0А, АВ и т.д. трубопроводы постоянного диаметра, коэффициент гидравлического сопротивления учитывает и местные потери напора.

Рассмотрим участок 0А.

Расход

![]()

Принимая

скорость в пределах

![]() ,

задаемся d

и

определяем значение .

,

задаемся d

и

определяем значение .

По

формуле Дарси – Вейсбаха находим

![]() :

:

(2.87)

(2.87)

Аналогично определяем потери напора на отдельных участках. Таким образом, по формуле (2.86) находим потребный напор для системы Н.

Определяем напор в точках ответвления.

Точка

А:

![]() .

Находим HA.

.

Находим HA.

Точка

В:

![]() .

Находим HB

и т.д.

.

Находим HB

и т.д.

Для остальных точек ответвления аналогичны.

Рассмотрим ответвление, например А1.

Для начала и конца ответвления запишем уравнение Бернулли:

![]() (2.88)

(2.88)

Из

формулы (2.88) находим

![]() и далее определяем необходимый диаметр

трубы на ответвлении А1.

Остальные участки анализируются

аналогично.

и далее определяем необходимый диаметр

трубы на ответвлении А1.

Остальные участки анализируются

аналогично.

Для разветвленных трубопроводов возможны и другие задачи.