- •1.1. Основное уравнение гидростатики

- •1.2. Абсолютное и избыточное давление, вакуум, приборы для их измерения

- •1.3. Закон Паскаля и его использование в технике

- •1.4. Сила давления жидкости на плоские стенки

- •1.5. Сила давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •Контрольные вопросы

- •2. Гидравлика

- •2.1. Классификация жидких сред. Реологические среды

- •2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока

- •2.3. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой жидкости

- •2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли

- •2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов

- •2.5.1. Ламинарное движение жидкости в трубах

- •2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах

- •2.5.3. График Никурадзе

- •2.5.4. Способы уменьшения гидравлических сопротивлений

- •2.5.5. Местные гидравлические сопротивления. Интерференция местных сопротивлений

- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов, их классификация

- •2.6.1. Расчет простых трубопроводов

- •2.6.2. Расчет сложных трубопроводов

- •2.6.3. Сифонный трубопровод

- •2.7. Особенности расчета газопровода

- •2.8. Некруглые трубопроводы

- •2.9. Определение оптимального диаметра трубопровода

- •2.10. Течение в трубах неньютоновских жидкостей

- •Контрольные вопросы

- •3. Основы динамики двухфазных потоков

- •3.1 Система «жидкость (газ) – твердое тело»

- •3.1.1. Характеристика зернистого слоя

- •3.1.2. Движение жидкости через неподвижный зернистый слой

- •3.1.3. Псевдоожиженный слой

- •3.1.4. Расчет скорости витания (осаждения) и уноса

- •3.1.5. Гидро- и пневмотранспорт зернистых материалов

- •Пневмотранспорт заторможенным плотным слоем

- •3.2. Система «газ (пар) – жидкость»

- •3.2.1. Пленочное течение жидкости

- •3.2.2. Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж

- •3.3. Система «жидкость – жидкость»

- •Контрольные вопросы

- •4. Разделение неоднородных систем

- •4.1. Классификация неоднородных систем и методов их разделения

- •4.2. Осаждение

- •4.2.1. Разделение неоднородных систем в поле сил тяжести

- •Конструкция аппаратов гравитационного осаждения

- •4.2.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил

- •Конструкция аппаратов центробежного осаждения

- •4.2.3. Очистка газов в электрическом поле

- •Конструкции электроосадителей

- •4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем

- •4.4. Фильтрование

- •4.4.1. Основное уравнение фильтрования

- •4.4.2. Фильтрование в поле центробежных сил

- •4.4.3. Аппаратура для фильтрования

- •Очистка газов фильтрованием

- •Фильтрование жидких неоднородных систем

- •4.5. Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем

- •Аппараты для очистки газовых неоднородных систем

- •Аппараты для разделения жидких неоднородных систем

- •4.6. Методы повышения эффективности разделения неоднородных систем

- •Контрольные вопросы

- •5. Перемешивание

- •5.1. Перемешивание в жидкой среде

- •5.1.1. Механическое перемешивание

- •Расход мощности на перемешивание

- •5.1.2. Пневматическое перемешивание

- •5.1.3. Гидравлическое перемешивание

- •Контрольные вопросы

- •6. Перемещение жидкостей

- •6.1. Классификация насосов. Элементы насосной установки

- •6.2. Основные рабочие параметры насосов

- •6.3. Лопастные насосы

- •6.3.1. Центробежные насосы

- •Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера)

- •Характеристики центробежных насосов

- •Работа центробежного насоса на сеть

- •Параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов

- •Высота всасывания центробежных насосов. Кавитация

- •6.3.2. Осевые насосы

- •6.3.3. Вихревые насосы

- •6.4. Поршневые насосы

- •6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов

- •6.4.2. Процессы всасывания и нагнетания поршневых насосов

- •6.4.3. Воздушные колпаки поршневых насосов

- •6.5. Роторные насосы

- •6.5.1. Шестеренные насосы

- •6.5.2. Винтовые насосы

- •6.5.3. Пластинчатые насосы

- •6.5.4. Роторно-поршневые насосы

- •6.6. Характеристики объемных насосов и их работа на сеть

- •6.7. Другие типы насосов

- •6.7.1. Газлифты

- •6.7.2. Монтежю

- •6.7.3. Струйные насосы

- •6.7.4. Гидравлический таран

- •Контрольные вопросы

- •7. Сжатие и перемещение газов

- •7.1. Классификация компрессорных машин

- •7.2. Термодинамические основы сжатия газов

- •7.2.1. Процессы сжатия газа в идеальной компрессорной машине

- •7.2.2. Изотермический и адиабатный кпд компрессорной машины

- •7.3. Поршневые компрессорные машины

- •7.3.1. Производительность и коэффициент подачи

- •7.3.2. Мощность и кпд поршневых компрессорных машин

- •7.3.3. Многоступенчатое сжатие газа в компрессорной машине

- •7.4. Турбокомпрессоры

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах

Хаотичное,

неупорядоченное движение жидких частиц

существенным образом влияет на

характеристики турбулентных течений.

Эти течения жидкости – неустановившиеся.

Благодаря этому в каждой точке пространства

скорости изменяются с течением времени.

Мгновенное значение скорости

![]() можно выразить:

можно выразить:

![]() (2.42)

(2.42)

где

![]() – осредненная по времени скорость по

направлению x,

– осредненная по времени скорость по

направлению x,

![]() – пульсационная скорость по этому же

направлению. Обычно осредненная скорость

сохраняет во времени постоянное значение

и направление, поэтому такое течение

нужно принимать как среднеустановившееся.

Когда рассматривается профиль скоростей

турбулентного течения для какой-либо

области, обычно рассматривают профиль

осредненной скорости.

– пульсационная скорость по этому же

направлению. Обычно осредненная скорость

сохраняет во времени постоянное значение

и направление, поэтому такое течение

нужно принимать как среднеустановившееся.

Когда рассматривается профиль скоростей

турбулентного течения для какой-либо

области, обычно рассматривают профиль

осредненной скорости.

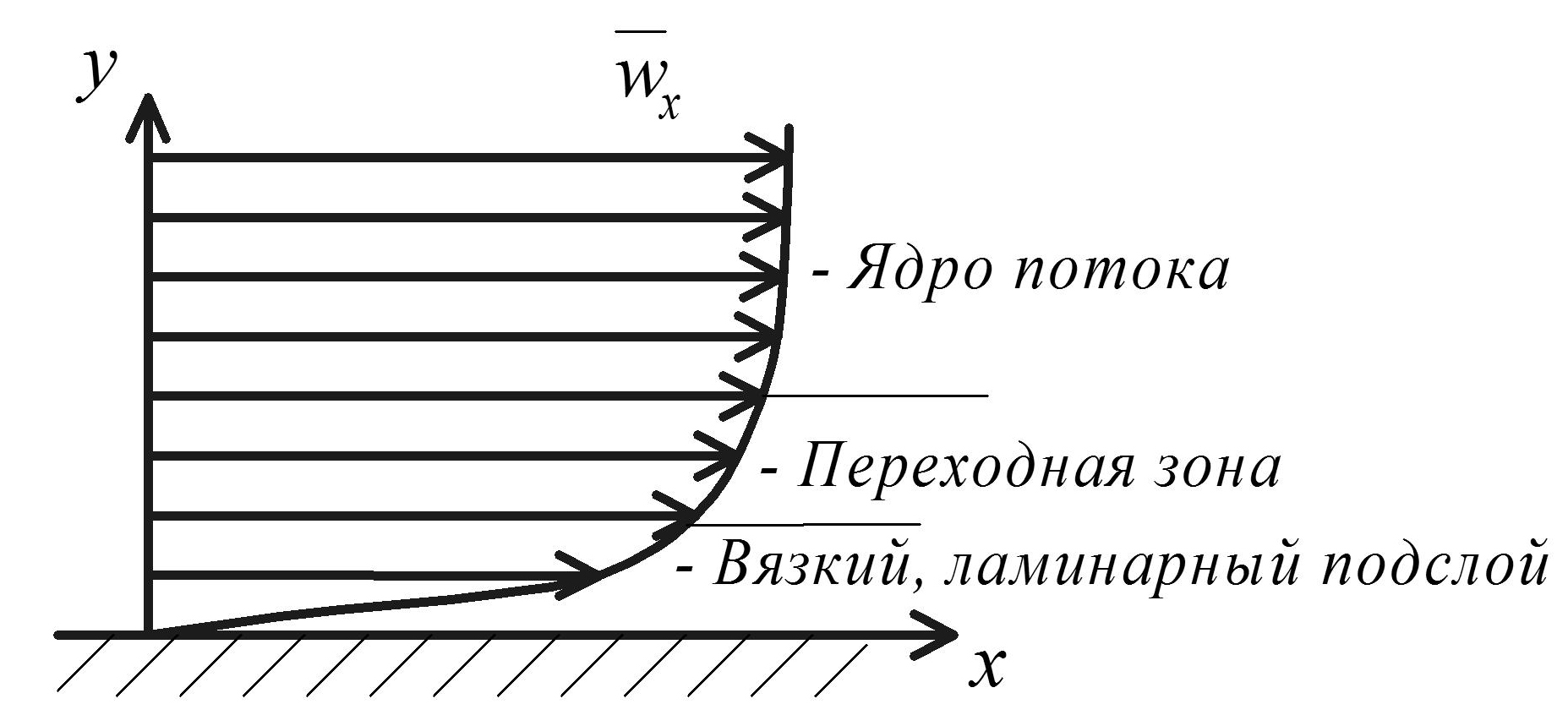

Рассмотрим поведение турбулентного потока жидкости около твердой стенки (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Распределение скорости около твердой стенки

В ядре потока за счет пульсационных скоростей происходит непрерывное перемешивание жидкости. У твердых стенок поперечные движения частиц жидкости невозможны.

Около твердой стенки жидкость течет в ламинарном режиме. Между ламинарным пограничным слоем и ядром потока существует переходная зона.

Движение жидкости при турбулентном режиме всегда сопровождается значительно большей затратой энергии, чем при ламинарном. При ламинарном режиме энергия расходуется на вязкое трение между слоями жидкости; при турбулентном же режиме, помимо этого, значительная часть энергии затрачивается на процесс перемешивания, вызывающий в жидкости дополнительные касательные напряжения.

Для определения напряжения сил трения в турбулентном потоке используется формула:

![]() (2.43)

(2.43)

где

![]() – напряжение вязкого течения,

– напряжение вязкого течения,

![]() – турбулентное напряжение, вызванное

перемешиванием. Как известно,

определяется законом вязкого трения

Ньютона:

– турбулентное напряжение, вызванное

перемешиванием. Как известно,

определяется законом вязкого трения

Ньютона:

в

Следуя полуэмпирической теории турбулентности Прандтля, принимая, что величина поперечных пульсаций скорости имеет в среднем один и тот же порядок, что и продольные пульсации, можно записать:

.

(2.45)

.

(2.45)

Здесь

– плотность жидкости, l

– длина пути перемешивания,

![]() – градиент осредненной скорости.

– градиент осредненной скорости.

Величина l, характеризующая средний путь пробега частиц жидкости в поперечном направлении, обусловлена турбулентными пульсациями. По гипотезе Прандтля, длина пути перемешивания l пропорциональна расстоянию частицы от стенки:

![]() (2.46)

(2.46)

где – универсальная постоянная Прандтля.

В турбулентном потоке в трубе толщина гидродинамического пограничного слоя растет значительно быстрее, чем для ламинарного. Это приводит к уменьшению длины начального участка. В инженерной практике обычно принимают:

(2.47)

(2.47)

Поэтому довольно часто влиянием начального участка на гидродинамические характеристики потока пренебрегают.

Далее рассмотрим стабилизированный участок горизонтальной круглой трубы.

Рассмотрим распределение осредненной скорости по сечению трубы. Примем касательное напряжение в турбулентном потоке постоянным и равным напряжению в стенке . Тогда после интегрирования уравнения (2.44) получим:

.

(2.48)

.

(2.48)

Здесь

– величина, имеющая размерность скорости,

поэтому называется динамической

скоростью.

– величина, имеющая размерность скорости,

поэтому называется динамической

скоростью.

Выражение (2.48) представляет собой логарифмический закон распределения осредненных скоростей для ядра турбулентного потока.

Путем несложных преобразований формулу (2.48) можно привести к следующему безразмерному виду:

(2.49)

(2.49)

где

![]() – безразмерное расстояние от стенки;

M

– константа.

– безразмерное расстояние от стенки;

M

– константа.

Как

показывают опыты,

имеет одинаковое значение для всех

случаев турбулентного течения

![]() .

Значение M

было определено опытами Никурадзе:

.

Значение M

было определено опытами Никурадзе:

![]() .

Итак, имеем:

.

Итак, имеем:

(2.50)

(2.50)

В качестве безразмерного параметра, характеризующего толщину соответствующих зон, используется комплекс :

вязкий

ламинарный подслой:  ,

,

переходная

зона:  ,

,

турбулентное

ядро:  .

.

При турбулентом режиме отношение осредненной скорости к максимальной осевой составляет от 0,75 до 0,9.

Зная закон распределения скоростей (рис. 2.18), можно найти величину гидравлических сопротивлений. Однако для определения гидравлических сопротивлений можно использовать более простое соотношение, а именно: критериальное уравнение движения вязкой жидкости, полученное ранее, в первой части дисциплины.

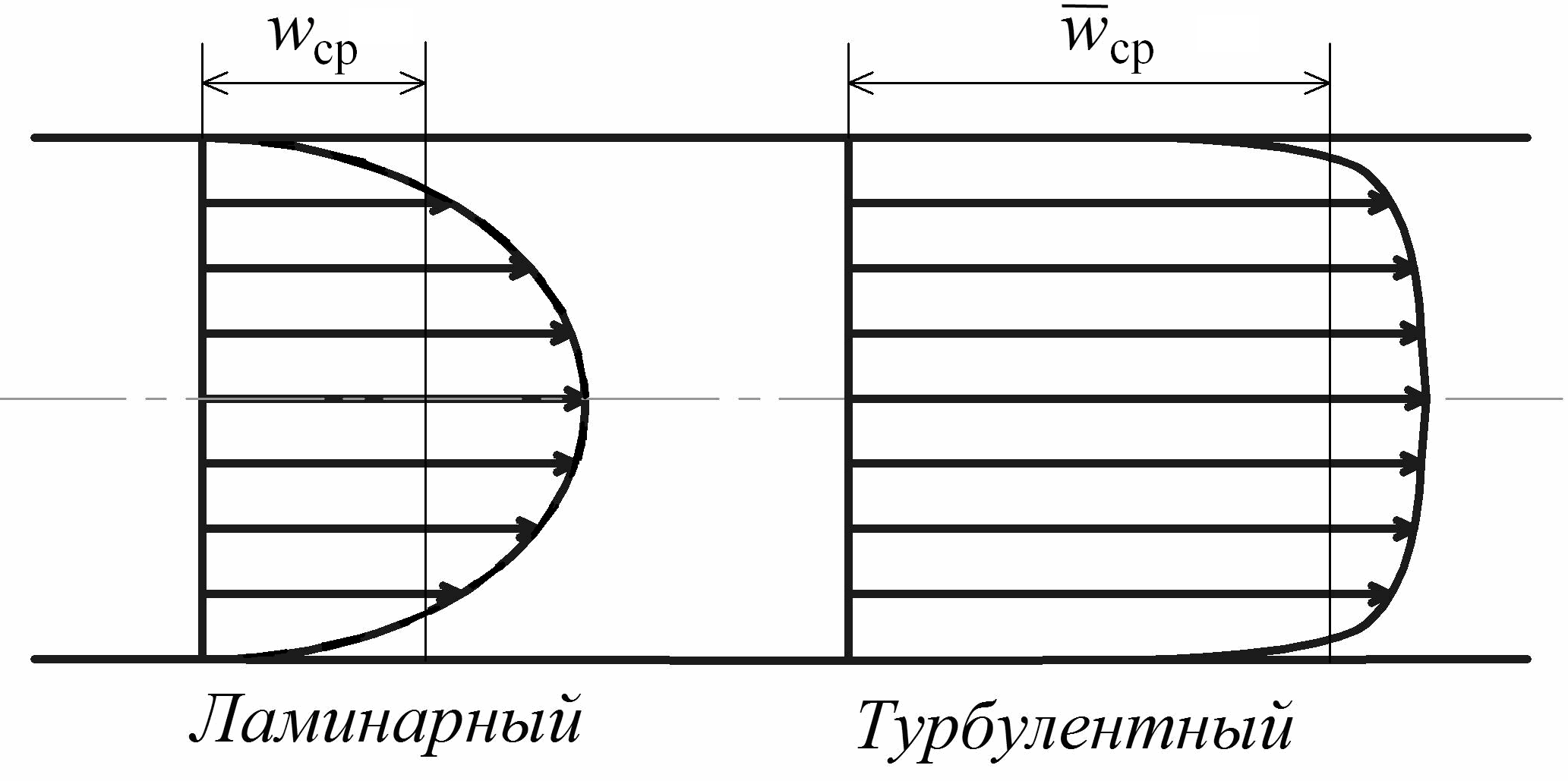

Рис. 2.18. Распределение скоростей в трубе

при ламинарном и турбулентном режимах

Для горизонтальной прямой трубы в случае напорного течения вязкой жидкости критериальное уравнение имеет вид:

![]() (2.51)

(2.51)

где

![]() – геометрические комплексы,

– геометрические комплексы,

![]() – критерий Рейнольдса,

– критерий Рейнольдса,

![]() – критерий Эйлера. Они определяются

как:

– критерий Эйлера. Они определяются

как:

где

∆ – абсолютная шероховатость трубы, l

– длина трубопровода,

d

– внутренний диаметр трубы. Из опыта

известно, что потери давления прямо

пропорциональны

![]() .

Поэтому можно записать:

.

Поэтому можно записать:

![]() (2.52)

(2.52)

Далее

обозначим неизвестную функцию

![]() ,

распишем критерий Эйлера

,

распишем критерий Эйлера

.

Тогда из уравнения (2.52) для потери

давления

.

Тогда из уравнения (2.52) для потери

давления

![]() получим:

получим:

(2.53)

(2.53)

где – коэффициент гидравлического трения, w – средняя скорость потока.

Полученное уравнение носит название уравнение Дарси – Вейсбаха. Уравнение (2.53) может быть представлено в виде потери напора:

(2.54)

(2.54)

Таким

образом, расчет потери давления

![]() или напора

сводится к определению коэффициента

гидравлического трения .

или напора

сводится к определению коэффициента

гидравлического трения .