- •Вариант 1

- •Определение моментов инерции твердых тел и проверка теоремы гюйгенса - штейнера с помощью трифилярного подвеса

- •Описание рабочей установки и метода измерения

- •Экспериментальная часть

- •Определите момент инерции тел: диска, бруска (рис. 6.6).

- •Контрольные вопросы и задания

- •Вариант 2

- •Описание метода измерения

- •Описание экспериментальной установки

- •5.3. Экспериментальная часть

- •6.2.Ход работы

- •Обработка результатов измерений

- •Цель работы

- •Приборы и принадлежности

- •Теоретическая часть

- •Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний

- •Графический метод сложения взаимно-перпендикулярных колебаний

- •Фигуры Лиссажу

- •Порядок выполнения работы

- •Цель работы

- •Теоретическая часть

- •4.Экспериментальная часть

- •1.Установите нужное значение коэффициента затухания . Для этого ползунок, отвечающий за установку коэффициента затухания, совместите с первой меткой .

- •1.Цель работы

- •2.Приборы и принадлежности

- •3.Теоретическая часть

- •Коэффициент вязкости [10-6, Па с] при разных температурах для разных веществ

- •Выталкивающая архимедова сила

- •Сила сопротивления жидкости Fсопр

- •Цель работы

- •Приборы и принадлежности

- •Теоретическая часть

- •3.1.Статистический метод описания систем с очень большим числом частиц

- •3.2.Распределение Максвелла молекул идеального газа по скоростям теплового движения

- •3.3.Распределение молекул по скоростям с учетом направлений (для работы на механической модели) Описание опыта Штерна

- •Подставляя d и в (12.13), найдем:

- •Ход работы на механической модели

- •4 Рис. 12.5. Экспериментальная установка .1.Описание установки

- •4.2.Ход работы

- •5.Ход выполнения работы на компьютере

- •4.Определите наиболее вероятную, среднюю арифметическую и среднюю квадратичную скорости молекул, а также среднюю кинетическую энергию молекул.

- •5.Проделайте опыт для других температур.

- •6.Постройте экспериментальные гистограммы.

- •1. Цель работы

- •Приборы и принадлежности

- •Теоретическая часть

- •Распределение Больцмана

- •Распределение Больцмана и опыт Перрена

- •Ход работы

- •Выбрать жидкость и ввести температуру (по заданию преподавателя).

- •2. Убедиться, что высота равна нулю, и пересчитать число частиц в поле зрения микроскопа на нулевой высоте (рис. 13.3).

- •9.Вычислить средний размер частиц.

- •10.Построить график зависимости п(п) от высоты, выбрав масштаб на координатных осях так, чтобы график занимал всю площадь листа

- •Цель работы

- •Приборы и принадлежности

- •Теоретическая часть

- •Математическая теория броуновского движения

- •Ход работы

- •Выбрать жидкость (по указанию преподавателя).

- •Проделать опыт 20 раз при выдержке 20 секунд.

- •Цель работы

- •Теоретическая часть

- •3.2.Фазовые переходы

- •3.3.Уравнение состояния идеального газа. Теория идеальных газов

- •3.4.Теория реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Теоретические изотермы

- •Константы Ван-дер-Ваальса для различных газов

- •Для одного моля газа уравнение (16.2) принимает вид

- •Уравнение было получено из модельных представлений о свойствах реальных газов и жидкостей, а не явилось результатом эмпирического подбора функции f(p,V,t), описывающей свойства реальных газов.

- •Уравнение долго рассматривалось как некоторый общий вид уравнения состояния реальных газов, на основе которого было построено много других уравнений состояния.

- •С помощью уравнения Ван-дер-Ваальса впервые удалось описать явление перехода газа в жидкость, а также проанализировать критические явления.

- •Молекулярно-кинетическая теория и фазовый переход пар-жидкость

- •3.6.Уравнение Клапейрона - Клаузиуса

- •Порядок выполнения работы

сила тяжести Р =

Выталкивающая архимедова сила

=

=

Сила сопротивления жидкости Fсопр

Можно записать уравнение движения шарика в жидкости с учетом действующих на него сил (рис. 10.2) следующим образом:

ma

= P

Fсопр,

Fсопр,

m

=

=

(

( )g

-

)g

- ,

(10.3)

,

(10.3)

где т - масса шарика.

В начале своего движения шарик движется ускоренно, но по мере роста скорости шарика растет и сила сопротивления жидкости.

В некоторый момент времени равнодействующая сил, действующая на шарик, станет равной нулю, то есть шарик начнет двигаться с некоторой постоянной скоростью . Тогда из уравнения (10.3) можно получить формулу для подсчета коэффициента внутреннего трения:

(

)g

=

.

.

Из этого уравнения выразим :

=

=

,

,

.

(10.4)

.

(10.4)

Уравнение (10.4) справедливо для случая падения шарика в безграничной среде. В случае, когда шарик падает вдоль оси диаметра D необходимо учитывать влияние боковых стенок. С учетом поправки на влияние боковых стенок уравнение (10.4) принимает вид:

.

(10.5)

.

(10.5)

где d- диаметр шарика; D - диаметр колбы; h - высота падения шарика в жидкости; t - время падения шарика; g - ускорение свободного падения.

Вывод формулы для коэффициента вязкости (для любознательных студентов)

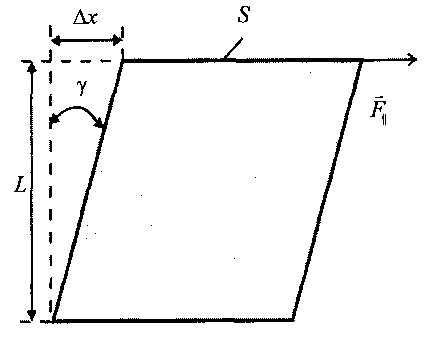

Рассмотрим

силы, действующие на маленький элемент

жидкости, который вовлекается в поток

из первоначального неподвижного

состояния. Движущая сила равна произведению

площади поперечного сечения этого

элемента на разность давлений на его

концах ΔР.

Сила трения уменьшает эффект действия

движущей силы. Проведем вычисление

сдвигового напряжения в небольшом

элементе жидкости. При этом расчете

сделаем допущение, что под действием

силы, приложенной к верхней части

выбранного элемента жидкости, ее слои

сдвигаются друг относительно друга,

причем величина смещений слоев тем

больше, чем дальше отстоит слой от

нижнего элемента (рис. 10.3) При этом

боковые стороны выбранного элемента

жидкости отклоняются на некоторый угол

.

Будем считать, что в этом элементе

действие силы

.

Будем считать, что в этом элементе

действие силы

равномерно

распределено по всей площади его верхнего

основания. Тогда величину напряжения

можно считать равной отношению всей

внешней силы

к площади основания элемента жидкости

S

равномерно

распределено по всей площади его верхнего

основания. Тогда величину напряжения

можно считать равной отношению всей

внешней силы

к площади основания элемента жидкости

S

.

(10.6)

.

(10.6)

Сдвиговое напряжение пропорционально угловой деформации

,

(10.7)

,

(10.7)

тогда из геометрического построения на рис. 10.3 следует

=

=

,

(10.8)

,

(10.8)

Рис. 10.3.

где

х

-

абсолютный сдвиг верхней грани элемента

жидкости по отношению к нижней; L

-

высота элемента жидкости. При небольшой

величине смещения верхних слоев величина

угла

мала, и tg

.

Тогда уравнение (10.8) принимает вид

.

Тогда уравнение (10.8) принимает вид

=

(10.9)

(10.9)

Разделим

обе части уравнения (10.9) на t

-

время действия силы

t

-

время действия силы

.

(10.10)

.

(10.10)

Учитывая,

что  (10.11)

(10.11)

получим

=

=

.

(10.12)

.

(10.12)

Для простых жидкостей скорость изменения сдвиговой деформации пропорциональна сдвиговому напряжению

=

=

(10.12)

(10.12)

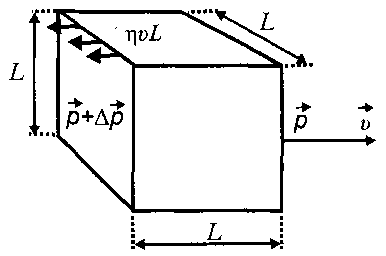

Здесь является коэффициентом пропорциональности между напряжением сдвига и скоростью деформации. Коэффициент называют коэффициентом вязкости жидкости. Учитывая, что площадь

S = L2, и равенство (10.12), из выражения (10.13) полную силу вязкого трения можно представить в следующем виде:

S=

S= =

= .

(10.14)

.

(10.14)

При выводе этих соотношений учитывалось, что сила сопротивления вязкости равна произведению этого напряжения на площадь поперечного сечения выделенного элемента. Использовалось также предположение, что этот элемент представляет собой куб со стороной L (рис. 10.4). Тогда равнодействующая всех сил, действующих на кубик размерами L и массой т, определяет его ускорение а, и согласно второму закону Ньютона F = am и с учетом равнодействующих сил

F

= L2ΔP

-

L2ΔP - = am.

Рис. 10.4

Здесь L2ΔP - движущая сила; L2 - площадь поперечного сечения выделенного элемента; ΔР - разность давлений на концах выделенного элемента. Примем во внимание то, что масса кубика равна

т

=

V

= ,

,

где ρ - плотность жидкости. Ускорение а определяется выражением a = Δ /Δt. Поскольку движение кубика начинается из состояния покоя, то Δ равно

am

(

(

)

=

)

=

.

.

4.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Порядок выполнения работы на приборе

Описание установки.

Установка для определения коэффициента вязкости состоит из стеклянного цилиндра, диаметром много больше диаметра шарика и наполненного исследуемой жидкостью (см. рис. 10.2). На стенке цилиндра нанесены две метки, причем верхняя метка несколько ниже уровня жидкости, чтобы до ее достижения шарик уже двигался равномерно.

Последовательность выполнения работы на приборе

Измерьте диаметр шарика.

Опустите шарик в жидкость как можно ближе к оси цилиндра. В момент прохождения шариком верхней метки включить секундомер, который останавливают при достижении шариком нижней части цилиндра.

Измерьте высоту падения шарика линейкой.

Опыт повторите 5-7 раз с шариками различных диаметров.

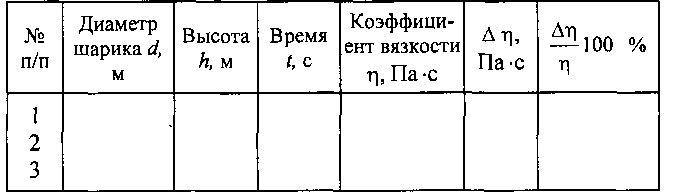

Полученные данные из проведенного опыта занесите в таблицу.

Проведите расчет коэффициента внутреннего трения по формуле (10.14).

Проведите расчет погрешности коэффициента внутреннего трения по формуле

Δ

,

,

где Δh, Δt, Δd- погрешности измерения указанных величин.

Табличные данные

ρ

сталь

= 7820

;

ρ

глицерин

= 1200

;

ρ

вода

= 1000

;

ρ

раст.масло

=900

;

g

=9,8

;

ρ

глицерин

= 1200

;

ρ

вода

= 1000

;

ρ

раст.масло

=900

;

g

=9,8

Порядок выполнения работы на компьютере

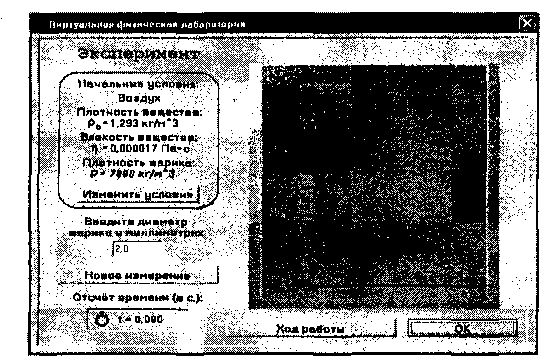

Для того чтобы выполнить задания виртуальной физической лабораторной работы, необходимо запустить программу, щелкнув левой клавишей мышки по ярлыку на экране «Физ. лаб.». После этого на экране появится окно, в котором будет дан список лабораторных работ. Установить курсор на работе «Изучение движения тел при наличии сил вязкого трения» и мышкой активизировать работу программы. В результате откроется окно, в котором будет таблица с командами:

О работе

Ход работы

Эксперимент.

Последовательно вызывая пункты меню в таблице, необходимо предварительно ознакомиться с лабораторной работой и порядком ее выполнения.

После обращения к команде Эксперимент на экране появится заставка для выбора вещества, в котором будет имитироваться падение шарика.

После активизации команды Условия заданы на экране устанавливается рабочее поле, имитирующее емкость с жидкостью, шарик, горизонтальные метки и шкала для отсчета пройденного пути шариком во время падения, рабочие окошки для определения сопротивления движению шарика в жидкости: задание диаметра шарика, секундомер и табличные данные (рис. 10.5).

Эксперимент. В этой части работы на компьютере моделируется падение тела в жидкой среде или в газе. В ходе эксперимента нужно определить вязкости исследуемых веществ.

Рис.

10.5

Последовательность выполнения работы на компьютере

Выбрать вещество. Для выбора вещества на окне с его названием нужно нажать левую кнопку мыши. Появится список возможных вариантов. Из этого списка, например, можно выбрать растительное масло, при этом его плотность и вязкость отобразятся в окне «Начальные условия». Дело в том, что вязкость этого вещества такова, что для него сравнительно легко проследить за установлением скорости. Выбрав рабочее вещество, нажмите кнопку «Условия заданы».

Для выбранного вещества найти зависимость пройденного пути от времени. Следует нижнюю метку поставить в положение 1 см, затем нажать кнопку «Новое измерение». Записать время, за которое шарик прошел это расстояние, переместить данную метку вниз (шаг 1 см) и повторить опыт и т. д. Проделать опыт для трех диаметров шарика (лучше взять 1, 2 и 4 мм) для всех веществ. Напоминаем, что диаметр устанавливается путем введения числа в соответствующее окно.

Построить графики зависимости пути от времени для разных диаметров шарика для воды, растительного масла и глицерина. Масштаб на осях выбрать таким, чтобы график занимал всю площадь листа.

Выбрать вещество, например глицерин. Установить планку 15 см, выбрать диаметр шарика, например 2 см. Зафиксировать время падения шарика. Опыт проделать для всех веществ. Построить график зависимости времени падения от вязкости вещества для одного размера шарика. Данные о вязкости веществ приведены в начальных условиях на экране компьютера.

Определить вязкость веществ при помощи расчета коэффициента внутреннего трения по формуле (10.4). Для этого поставьте верхнюю метку на некотором расстоянии (около 3 см) от уровня жидкости, чтобы на этом участке успело установиться равномерное движение шарика. Бросьте шарик в жидкость, измерьте время падения шарика при равномерном движении и определите путь, пройденный им до нижней метки, находящейся на уровне 15 см. Проделайте этот опыт с тремя шариками разных диаметров (например, 0,5, 1 и 2 мм). Полученные результаты сравните с табличными.

Результаты эксперимента и расчета коэффициента вязкости и погрешности ошибки эксперимента абсолютной 𝜟 и относительной

100

% занесите в табл. 10.2.

100

% занесите в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Внимание. Следует обратить внимание на график зависимости пройденного пути от времени для исследуемых веществ. Если на графике не будет участка, соответствующего прямой линии, то вязкость данной жидкости таким методом определить нельзя.

Контрольные вопросы и задания

Какие силы действуют на тело, погруженное в жидкость?

Чему равна тормозящая сила?

Какой процесс называют внутренним трением или вязкостью?

Каков механизм переноса количества движения в этом процессе?

От чего зависит сила внутреннего трения жидкости?

Каков физический смысл коэффициента внутреннего трения?

Какое течение жидкости называют ламинарным, турбулентным?

Почему коэффициент турбулентной вязкости много больше соответствующего коэффициента вязкости при ламинарном потоке?

Почему в современные масла в двигателях автомобиля добавляют дополнительные компоненты?

В чем заключается метод Стокса для определения коэффициента внутреннего трения?

Вывести размерность в единицах СИ.

Что характеризуют величины Δh, Δt, Δd и как их можно определить?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Трофимова, Т.И. Курс физики (учебное пособие для технических специальностей ВУЗов) / Т.И. Трофимова. - М.: Издательский центр «Академия», 2007, 2008. - 560 с.

Дополнительная литература

Сивухин, Я.В. Общий курс физики. Т.1 / Я.В. Сивухин. - М.: Наука. 1979. - 519 с.

Суорц, Кл. Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений. Т.1 / Кл. Э. Суорц. - М.: Наука. 1986. - 400 с

Лабораторная работа № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛ ПО СКОРОСТЯМ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ