- •8. Синхронизация 205

- •1. Общие сведения о daq системах

- •2. Оборудование и программное обеспечение сбора данных

- •Шина передачи данных

- •Встроенные fifo

- •3. Аналоговый ввод

- •Instrumentation Amplifier – инструментальный усилитель

- •5. Цифровой ввод-вывод

- •6. Счетчики

- •Сигналы, с которыми работает счетчик

- •Счет с запуском и паузой (стробируемый)

- •Непрерывный буферизированный счет фронтов

- •Счет фронтов с буферизацией конечного числа отсчетов

- •Измерение низкой частоты с помощью одного счетчика

- •Погрешность квантования

- •Измерение высокой частоты с помощью двух счетчиков

- •Измерение частот в широком диапазоне с помощью двух счетчиков

- •Синхронизация импульсами отсчетов Sample Clock (без усреднения)

- •Синхронизация импульсами отсчетов Sample Clock (с усреднением)

- •Общие сведения о согласовании сигналов

- •Отношение сигнал/помеха

- •Антиалиасинговые фильтры

- •Input Signal – входной сигнал, Sampled Point – отсчеты сигнала, Reconstructed Signal – восстановленный сигнал

- •Спецификации на развязывающие устройства

- •Номинальное рабочее напряжение

- •Нормы по монтажу

- •Схемы включения термопар

- •Компенсация температуры холодного спая

- •Voltmeter – вольтметр, Isothermal Region – изотермическая область, Ice Bath – ванна со льдом, Copper – медь, Metal – металл

- •Линеаризация данных

- •Измерение деформации с помощью тензодатчика

- •Сопротивление подводящих проводников

- •Дополнение моста

- •Питание моста

- •Дистанционное измерение напряжения питания моста

- •Усиление

- •Балансировка моста, коррекция смещения

- •Программная коррекция

- •Коррекция нуля с буферизацией

- •Калибровка с помощью шунта

- •Акселерометры

- •Микрофоны

- •Иэпэ датчики

- •Правила синхронизации в драйвера daQmx

- •Общий программный запуск

- •Использование общего сигнала Sample Clock

- •Устройства с микросхемой stc3

- •Устройства с микросхемой stc2

- •Устройства с микросхемой stc3

- •Устройства с микросхемой stc2

- •Интегрирующий (двойного интегрирования)

- •I. Идеальные фильтры

- •Impulse – единичный импульс, Filter – фильтр, Impulse Response – импульсная характеристика, Fourier Transform – преобразование Фурье, Frequency Response – частотная характеристика

Линеаризация данных

Выходные напряжения термопар весьма нелинейно зависят от температуры. Коэффициент Зеебека у некоторых термопар в рабочем диапазоне температур может изменяться в три и более раз. В связи с этим следует либо аппроксимировать зависимость напряжения от температуры полиномами, или использовать табличное преобразование. Аппроксимирующие полиномы имеют вид:

![]() (7-3)

(7-3)

где – напряжение

на выходе термопары (В), T

– температура (С),

![]() – коэффициенты, значения которых

определяются типом термопары. ПО

производства NI позволяет

линеаризовать зависимость выходного

напряжения от температуры для различных

термопар.

– коэффициенты, значения которых

определяются типом термопары. ПО

производства NI позволяет

линеаризовать зависимость выходного

напряжения от температуры для различных

термопар.

Таблица 7-1. Диапазоны выходных напряжений термопар

Тип термопары |

Проводник |

Диапазон температур (С) |

Диапазон напряжений (мВ) |

Коэффициент Зеебека (мкВ/С) |

|

«Плюс» |

«Минус» |

||||

E |

Хромель |

Константан |

от –270 до 1000 |

от –9.835 до 76.358 |

58.70 при 0 С |

J |

Железо |

Константан |

от –210 до 1200 |

от –8.096 до 69.536 |

50.37 при 0 С |

K |

Хромель |

Алюмель |

от –270 до 1372 |

от –6.548 до 54.874 |

39.48 при 0 С |

T |

Медь |

Константан |

от –270 до 400 |

от –6.258 до 20.869 |

38.74 при 0 С |

S |

Платина – 10%, Родий |

Платина |

от –50 до 1768 |

от –0.236 до 18.698 |

10.19 при 600 С |

R |

Платина – 13%, Родий |

Платина |

от –50 до 1768 |

от –0.226 до 21.108 |

11.35 при 600 С |

Терморезисторы

Принцип действия терморезисторов заключается в изменении электрического сопротивления чистых металлов, и для него характерна линейная возрастающая зависимость сопротивления от температуры. Обычно в качестве материала для изготовления терморезисторов используют никель (Ni), медь (Cu), однако чаще всего платину (Pt) – из-за того, что она обеспечивает широкий температурный диапазон, точность и стабильность измерений.

Терморезисторы выпускаются в одном из двух исполнений. Проволочные терморезисторы изготавливаются из тонкой проволоки, которая наматывается на катушки. Более распространенным вариантом исполнения является тонкопленочный элемент, который состоит из очень тонкого слоя металла, нанесенного на пластиковую или керамическую подложку. Тонкопленочные элементы дешевле и более доступны, поскольку позволяют получать более высокие номинальные сопротивления при использовании меньшего количества платины. Терморезистивный элемент помещается в защитную металлическую оболочку, из которой выводятся проводники.

Среди всех электронных датчиков температуры терморезисторы пользуются популярностью из-за их превосходной стабильности и наиболее близкой к линейной зависимости выходного сигнала от температуры. Однако они, как правило, дороже датчиков других типов из-за более аккуратной конструкции и использования платины. Терморезисторы также характеризуются большим временем установления и низкой чувствительностью. Вследствие того, что через них необходимо пропускать ток возбуждения, они могут быть подвержены саморазогреву.

Обычно терморезисторы классифицируются по номинальному сопротивлению при 0 С. К типовым номинальным значениям сопротивления платиновых тонкопленочных терморезисторов относятся 100 Ом и 1000 Ом. Зависимость сопротивления от температуры близка к линейной и описывается уравнением:

при температуре ниже 0 С: RT = R0 [1 + aT + bT2 + cT3 (T – 100)];

при температуре выше 0 С: RT = R0 [1 + aT + bT2],

где RT – сопротивление при температуре T, R0 – номинальное сопротивление, a, b и c – постоянные масштабирующие коэффициенты.

Термисторы

Термисторы похожи на терморезисторы тем, что их сопротивление изменяется с температурой. Их делают из МОП материала (металл-окисел-полупроводник) и помещают в стеклянную или эпоксидную бусинку.

Термисторы обладают очень высокой чувствительностью, вследствие чего они крайне быстро реагируют на изменения температуры. Например, термистор сопротивлением 2252 Ом имеет при комнатной температуре чувствительность –100 Ом/С. Для сравнения терморезистор сопротивлением 100 Ом имеет чувствительность 0.4 Ом/С. Термисторы также обладают малой теплоемкостью, что обеспечивает малые значения времени установления, однако их применение ограничено малым диапазоном температур.

У термисторов либо отрицательный, либо положительный температурный коэффициент. В первом случае с ростом температуры сопротивление падает. Во втором случае при увеличении температуры сопротивление растет.

Согласование сигналов для терморезисторов и термисторов

В связи с тем, что терморезисторы и термисторы относятся к резистивным датчикам, через них необходимо пропускать ток возбуждения (питающий ток), и затем измерять напряжение между их выводами. Если избыточное тепло не рассеивается, нагрев активной мощностью (I2R), выделяемой вследствие протекания тока возбуждения, может привести к тому, что температура чувствительного элемента станет выше температуры окружающей среды. Фактически, из-за саморазогрева изменяется сопротивление терморезистора или термистора, что является причиной погрешности измерений. Степень проявления саморазогрева можно уменьшить за счет снижения тока возбуждения.

Самый простой способ присоединения терморезистора или термистора к измерительному устройству – 2-х проводная схема включения.

В этом случае проводники, которые служат для подвода к датчику тока возбуждения, используются также для измерения падения напряжения на датчике. Из-за маленького номинального сопротивления терморезисторов, сопротивление подводящих проводников может оказать сильное влияние на погрешность измерений. Например, из-за проводников сопротивлением 1 Ом, присоединенных к платиновому терморезистору с номинальным сопротивлением 100 Ом, возникает погрешность 1 %.

Для устранения влияния сопротивления подводящих проводников служат 3-проводная и 4-проводная схема включения. В этом случае проводники оказываются включенными в высокоомную цепь измерительного устройства, за счет чего эффективно устраняется погрешность из-за сопротивления подводящих проводников. Нет никакой необходимости применять 3-х и 4-проводные схемы для термисторов, поскольку они, как правило, имеют намного большее номинальное сопротивление, чем терморезисторы.

Значения сигналов с терморезисторов и термисторов обычно лежат милливольтовом диапазоне, что делает эти датчики чувствительными к помехам. Как правило, при выполнении измерений с помощью терморезисторов и термисторов для эффективного подавления высокочастотных помех применяют ФНЧ. Например, ФНЧ целесообразно использовать для подавления помехи питающей сети 50 или 60 Гц, которая преобладает в большинстве лабораторных и промышленных установок.

E. Измерение деформации, давления, нагрузки и крутящего момента

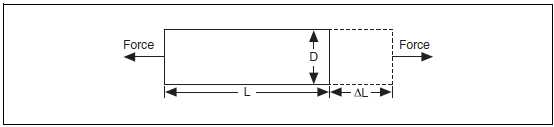

Деформация () – это физическая величина, которая является мерой изменения размера тела под действием приложенной к нему силы.

![]() .

.

Если говорить более конкретно, под деформацией следует понимать относительное изменение длины (рис. 7-12).

Рисунок 7-12. Объяснение деформации

Force – сила

Деформация может иметь положительный знак (растяжение) или отрицательный знак (сжатие). Несмотря на то, что деформация является безразмерной величиной, ее иногда выражают в таких единицах, как дюйм/дюйм или мм/мм. На практике измеренная деформация имеет очень маленькие значения. Вследствие этого ее часто выражают в специальных единицах – , т.е. × 10-6.

Когда балка продольно деформируется под действием силы, она сжимается в поперечном направлении – по ширине (D). Такое явление называют эффектом Пуассона, в котором учитываются и утончение, и удлинение деформируемой балки. Значение поперечного сжатия является свойством материала, которое выражается коэффициентом Пуассона. Коэффициент Пуассона некоторого материала – взятое с отрицательным знаком отношение деформации в поперечном направлении (перпендикулярном направлению силы) к деформации в продольном направлении (параллельном силе): = –T/. Например, коэффициент Пуассона для стали находится в диапазоне от 0.25 до 0.3.

Датчик деформации

Несмотря на то, что существуют несколько методов измерения деформации, наиболее распространенным из них является метод измерения с помощью тензодатчика – датчика, электрическое сопротивление которого изменяется пропорционально значению деформации. Например, пьезорезистивный тензодатчик – это полупроводниковый прибор, сопротивление которого нелинейно зависит от деформации. Наиболее широкое применение нашел металлический тензодатчик, прикрепляемый к объекту.

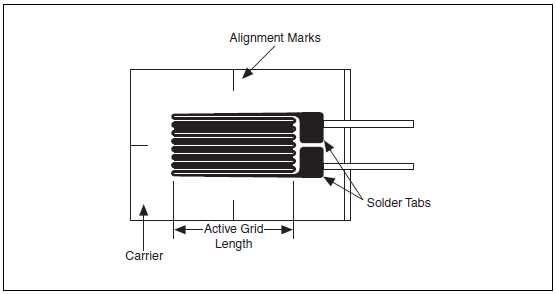

Металлический тензодатчик состоит из очень тонкой проволоки или, что бывает чаще, из металлической фольги, укладываемой в форме решетки. Такая форма максимизирует длину металлической проволоки или фольги, деформируемой в направлении, параллельном прилагаемой силе (рис. 7-13). Площадь поперечного сечения стремятся сделать наименьшей, чтобы уменьшить влияние деформации сдвига и пуассоновской деформации. Решетка соединяется с тонкой подложкой, называемой несущим элементом (carrier), которая прикрепляется непосредственно к испытуемому образцу. Таким образом, деформация, которой подвергается образец, напрямую преобразуется в деформацию, которая вызывает линейное изменение электрического сопротивления. На рынке доступны тензодатчики с номинальными сопротивлениями от 30 до 3000 Ом. Чаще всего встречаются датчики с номинальными сопротивлениями 120, 350 и 1000 Ом.

Рисунок 7-13. Решетчатый тензодатчик

Carrier – подложка, Active Grid Length – длина активного элемента, Alignment Mark – метка для выравнивания, Solder Tabs – площадки для пайки

Очень важно, чтобы датчик был правильно прикреплен к испытуемому образцу. Это обеспечит точную передачу деформации образца через клей и подложку к самой фольге. Информацию о правильном способе монтажа тензодатчиков лучше всего узнавать у производителей.

Чувствительность – это главный параметр тензодатчика, который количественно выражается в виде коэффициента тензочувствительности (Gage factor – GF). Коэффициент тензочувствительности – это отношение относительного изменения электрического сопротивления к относительному изменению длины (деформации):

.

.

Типовое значение GF для металлических тензодатчиков близко к 2.

В идеальном случае сопротивление тензодатчика должно изменяться только в зависимости от приложенной деформации. Однако, материалы, из которых изготовлены и тензодатчик, и деформируемый образец, чувствительны также к изменению температуры. Производители тензодатчиков пытаются свести к минимуму чувствительность их к температуре за счет такой обработки материала, из которого делаются датчики, чтобы осуществлялась компенсация теплового расширения материала образца, которому подвержен и датчик. В то же время, полностью устранить чувствительность датчиков к температуре невозможно. Рассмотрим, например, тензодатчик с температурной компенсацией для алюминия, у которого температурный коэффициент равен 23 ppm/C. При номинальном сопротивлении 1000 Ом, GF = 2, эквивалентная погрешность измерения деформации все равно составляет 11.5 /С. Поэтому в этом случае необходима дополнительная температурная компенсация.