- •Минобрнауки россии

- •Исследование временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического регулирования

- •305040, Г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

- •Цель работы

- •2. Теоретические сведения

- •2.1. Классификация динамических звеньев

- •2.2. Временные характеристики

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок и методика выполнения работы

- •4.1. Исследование временных характеристик и определение

- •5. Содержание отчета

- •6. Задание к коллоквиуму

- •7. Вопросы для контроля

4. Порядок и методика выполнения работы

4.1. Исследование временных характеристик и определение

параметров динамических звеньев

4.1.1. Определить расчетным путем: для апериодического звена постоянную времени Т, для колебательного - постоянную времени Т, параметр , коэффициент затухания , для интегрирующего и дифференцирующего - коэффициенты передачи К.

Для выполнения этого пункта необходимо воспользоваться данными об электрических параметрах r, L и С цепей, в виде которых выполнены соответствующие звенья (для каждого рабочего места они

различны) и выражениями, приведенными в общих сведениях данного описания.

4.1.2. Снять переходные функции всех рассматриваемых звеньев.

Для этого к входным гнездам Г1 подключить выход генератора прямоугольных импульсов, учитывая, что амплитуда импульсов равна 1 В, а длительность периода 0,02 с (частота 50 Гц). Переключатель П1 поставить в положение "выкл.", тем самым соединив накоротко гнезда Г1 и Г2. К выходным гнездам Г2 подключить вход "Y" осциллографа, установив на последнем длительность развертки и усиление таковыми, чтобы на экране помещалось не менее одного периода прямоугольных импульсов генератора. Далее поочередно П1 ставить в положения, соответствующие исследуемым звеньям. В каждом случае, наложив кальку на экран осциллографа, снять кривую переходного процесса:

Примечание. При снятии кривых переходных функций не менять настройку осциллографа (т.к. частоту развертки и усиление), которая имела место при получении устойчивого изображения периода прямоугольных импульсов на экране. Это позволяет произвести калибровку, т.е. определить цену деления по оси абсцисс в с/см и по оси ординат в В/см при известных параметрах импульсов.

4.1.3. По кривым переходных функций определить экспериментально. Для апериодического звена - постоянную времени Т и коэффициент передачи К; для колебательного - коэффициент передачи К, коэффициент затухания и частоту затухающих колебаний ; для интегрирующего звена - коэффициент передачи К; для дифференцирующего - постоянную времени Т.

При выполнении этого пункта необходимо обратиться к качественной картине переходных функций звеньев (см. рис.2), где приведены методика и выражения для определения указанных параметров.

Данные, полученные по экспериментальным кривым, сравнить с расчетными.

4.2. Исследование частотных характеристик динамических звеньев

4.2.1. Построить по расчетным данным амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики для каждого из исследуемых звеньев. При этом необходимо воспользоваться данными о параметрах звеньев, полученными в п. 4.1.1, и выражениями 2.14.

Примечание. Построение достаточно выполнить для области положительных значений частоты f в диапазоне 20-20000 Гц. Полученные данные сверить с рис. 3.

4.2.2. Построить по экспериментальным данным амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики.

Для выполнения данного пункта необходимо к одной паре входных гнезд Г1 подключить выход генератора синусоидальных колебаний, к другой паре гнезд подключить вход "X" осциллографа, предварительно отключив внутреннюю развертку. К выходным гнездам Г2 подключить вход "У" осциллографа. Установить на генераторе амплитуду колебаний 1В и минимально возможную частоту. Переключатель П1 поставить в положение "выкл." и добиться регулировкой усиления по осям X и У на осциллографе такого положения, чтобы полученная прямая помещалась в его пределах и шла под углом 45 градусов, что означает равенство усиления по обоим входам. При дальнейшей работе настройку осциллографа не менять.

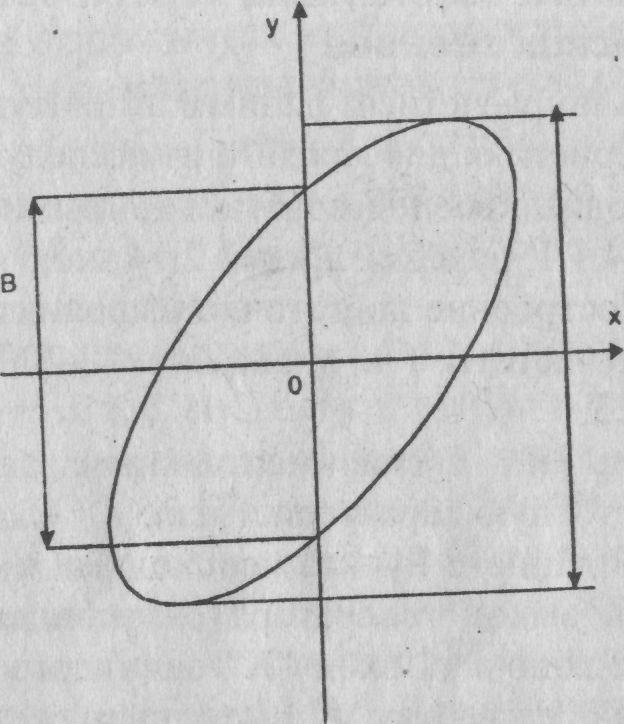

К гнездам Г3 подключить ламповый вольтметр. Далее переключатель П, поставить в положение, соответствующее исследуемому звену, а переключатель П2 в положение "выход", что равносильно подключению гнезд Г3, а следовательно, и вольтметра к выходу звеньев. При плавном увеличении частоты генератора на экране осциллографа будем наблюдать эллипс, измеряя параметры А и В, которого можно определить зависимость фазового сдвига от частоты. Методика определения А и В и выражение для фазового сдвига приведены на рис.5. Одновременно с изменением частоты необходимо наблюдать за показаниями вольтметра, дающим информацию об амплитуде колебаний на выходе звена. Считывая эти показания и зная, что на входе звена амплитуда колебаний не изменяется и равна 1В , можно построить амплитудно-частотную характеристику А().

Рис. 5. Параметры эллипса

Примечание. Для контроля амплитуды колебаний на входе звена переключатель П2 необходимо поставить в положение "вход", подключив тем самым вольтметр ко входу исследуемого звена.