- •Содержание

- •1 Нефтегазопромысловая геология как наука, ее цели, задачи, средства изучения

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методы получения информации

- •1.2.3 Гидродинамические методы

- •1.2.4 Наблюдение за работой добывающих и нагнетательных скважин

- •1.3 Методы анализа и обобщения исходной информации

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии.

- •2 Изучение внешних форм залежей углеводородов

- •2.1 Общие сведения

- •2.2 Изучение структурных поверхностей, ограничивающих залежь

- •2.3 Изучение дизъюнктивных нарушений

- •2.4 Изучение границ залежи, связанных с литологическим или стратиграфическим выклиниванием пласта – коллектора

- •2.5 Определение границ залежи, обусловленных положением внк (гнк)

- •3 Изучение внутреннего строения залежей углеводородов и свойств пород – коллекторов

- •3.1 Понятие о внутреннем строении залежей углеводородов

- •3.2 Емкостные свойства пород – коллекторов

- •3.2.1 Пористость пород – коллекторов

- •Водо – нефте – газонасыщенность пород – коллекторов

- •3.2.3 Проницаемость пород - коллекторов

- •Детальная корреляция разрезов скважин при изучении

- •3.3.1 Задачи корреляции разрезов скважин

- •3.3.2 Методические приемы детальной корелляции

- •3.4 Геологическая неоднородность объектов разработки

- •Геологическая неоднородность объектов разработки.

- •4 Свойства пластовых флюидов

- •4.1 Физико – химические свойства нефти

- •4.1.1 Фракционный состав нефти

- •4.2 Состав и свойства углеводородных газов

- •4.2.1 Физические свойства газов

- •4.3 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

- •4.3.1 Химический состав пластовых вод

- •4.3.2 Физические свойства пластовых вод

- •Режим растворенного газа;

- •Гравитационный режим.

- •5.2 Режимы нефтяных залежей

- •5.2.1 Водонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.2 Упруговодонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.3 Газонапорный режим

- •5.2.4 Режим растворенного газа

- •5.2.5 Гравитационный режим

- •5.2.6 Смешанный режим

- •5.3 Режимы газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.3.1 Газовый режим

- •5.3.2 Газоупруговодонапорный режим

- •5.4 Типы залежей углеводородов

- •5.5 Термобарическая характеристика залежей углеводородов

- •5.6 Продуктивность скважин и залежей

- •5.7 Законы фильтрации жидкости и газа в пласте

- •6.2 Категории запасов и ресурсов углеводородов

- •7 Подсчет геологических запасов нефти

- •7.1 Объемный метод

- •7.2 Методы материального баланса

- •7.3 Статистический метод.

- •8 Методы подсчета извлекаемых запасов нефти

- •8.1 Метод аналогии

- •8.2 Методы многофакторного статистического моделирования

- •8.3 Эмпирический (покоэффициентный) метод

- •8.4 Экстраполяционные методы

- •8.5 Оценка кин при режиме растворенного газа

- •8.6 Гидродинамические методы

- •9 Подсчет запасов газа

- •9.1 Подсчет запасов растворенного в нефти газа

- •9.2 Подсчет запасов свободного газа

- •9.3 Подсчет запасов газового конденсата

- •9.4 Подсчет запасов этана, пропана, бутана, сероводорода и других полезных компонентов

- •Подсчет запасов газового конденсата.

- •10 Методы оценки ресурсов углеводородов

- •10.1 Оценка перспективных ресурсов

- •10.2 Оценка прогнозных ресурсов

- •11 Экономическая оценка поисково-разведочных работ

- •11.1 Оценка продолжительности работ

- •11.2 Расчет стоимости выполненных работ

- •11.3 Геолого-экономическая эффективность и технико-экономические показатели работ

- •12 Охрана недр и окружающей среды месторождений углеводородов

- •12.1 Охрана недр

- •12.2 Охрана окружающей среды

- •13 Обязательный комплекс сведений и документов, используемый при подсчете запасов и проектировании разработки месторождений углеводородов.

Детальная корреляция разрезов скважин при изучении

строения залежей

3.3.1 Задачи корреляции разрезов скважин

Выделяются 3 вида корреляции разрезов скважин: общая, региональная и детальная.

Под общей корреляцией понимается сопоставление или идентификация разрезов скважин одной площади или месторождения по всему разрезу от устья до забоя.

Региональная корреляция – это сопоставление разрезов, вскрытых скважинами на разных площадях.

Детальная корреляция – сопоставление между собой разрезов скважин в пределах их продуктивных интервалов, т.е. корреляция нефтегазонасыщенных толщ. В нефтепромысловой геологии детальная корреляция играет решающую роль, т.к. именно по ее результатам изучается детально как внешнее, так и внутреннее строение залежей, производится подсчет запасов углеводородов, решаются вопросы разработки (места заложения скважин, выбор метода воздействия на пласт и др.).

Основной задачей детальной корреляции является построение модели залежи, адекватной реальному продуктивному горизонту. Задачи детальной корелляции сводятся к следующему:

расчленение продуктивного горизонта на отдельные проницаемые и непроницаемые пласты и прослои;

прослеживание характера изменчивости каждого отдельного пласта;

выяснение характера взаимоотношения проницаемых и непроницаемых пластов (их слияние, расщепление, изменение толщины и т.п.);

выявление стратиграфических несогласий и дизъюнктивных нарушений.

Основную информацию о продуктивном разрезе дают промысловые геофизические исследования скважин (ГИС), поэтому вся детальная корреляция базируется на каротажном материале в комплексе с керном и результатами опробования скважин.

3.3.2 Методические приемы детальной корелляции

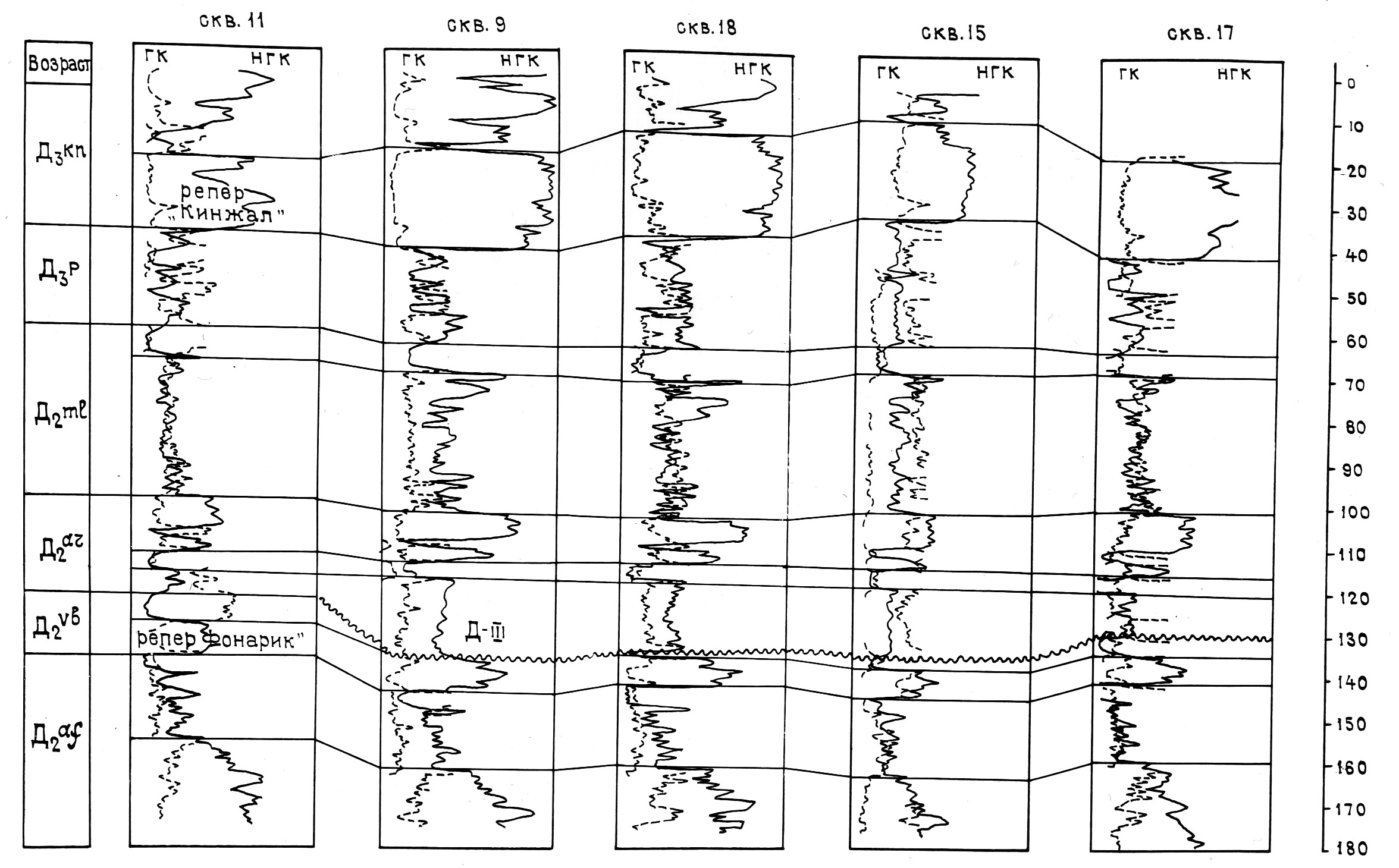

Детальная корреляция представляет собой ряд последовательных операций, завершаемых составлением корреляционной схемы, на которой отображено соотношение в пределах продуктивной части разреза проницаемых пород-коллекторов и непроницаемых разделов между ними.

Первая операция- – выделение реперов и реперных границ. Выделяются реперы как внутри продуктивного горизонта, так и выше и ниже его.

Репером или реперным горизонтом называется хорошо выдержанный по площади и по мощности пласт, четко фиксируемый на диаграммах ГИС, легко опознаваемый, отличающийся от выше – и нижезалегающих пластов. Если одна из границ реперного горизонта нечеткая, то за реперную границу принимается только одна поверхность (кровля или подошва). Обычно хорошими реперами бывают пачки глин, четко выделяющиеся на диаграммах электрического и радиоактивного каротажа. В разрезах Оренбургской области реперными горизонтами являются плойчатые доломиты филипповского горизонта кунгурского яруса, глины верейского, елховского горизонтов и визейского яруса нижнего карбона, глины кыновского муллинского, воробьевского горизонтов терригенной толщи девона.

По корреляционной значимости реперные пласты разделяются на три категории:

первая категория – это реперы повсеместно распространенные и четко выделяемые на каротажных диаграммах по всем пробуренным на месторождении скважинам. Это основные, самые надежные реперы, в продуктивной части разреза обычно их не более 1 – 2;

реперы второй категории хотя и прослеживаются по всей площади, но в силу литолого – фациальной изменчивости пластов выделяются по ГИС менее уверенно;

реперы третьей категории обычно выделяются лишь в части скважин и опознаются по каким – то характерным конфигурациям;

кривых ГИС, учитывая также их положение относительно реперов первой и второй категории.

Вторая операция – выбор опорного (эталонного) разреза. Из всех скважин после выделения реперных горизонтов выбирают один опорный разрез, т.е. наиболее полный, представительный для всей площади, четко расчленяемый и самый характерный.

Для небольших месторождений бывает достаточно одного опорного разреза, для крупных – два и более.

Третья операция – выделенным на опорном разрезе проницаемым пластам – коллекторам присваиваются индексы. Индексация пластов всегда носит местный характер. Пласты могут индексироваться арабскими или римскими цифрами или заглавными или прописными буквами.

Четвертая операция – сопоставление каждой пробуренной на месторождении скважины с разрезом опорной скважины. Сначала сопоставляются реперы I и II категории. По изменению толщины пород между реперами и полноте разреза судят о характере напластования и вероятных местах несогласия. Прослеживается также поведение реперов III категории. Одноименным пластам присваиваются индексы аналогичные опорному разрезу. Затем производится сопоставление всех скважин в определенном порядке (по линии профилей или типу разреза), т.е. корреляция скважин. Но вначале выбирается линия привязки.

Пятая операция – выбор линии привязки, т.е. линии, которая будет принята за горизонтальную линию, от которой будут строиться разрезы всех скважин. В качестве этой линии принимается кровля или подошва одного из наиболее четких реперов I и II категории.

Шестая операция заключается в построении самой корреляционной схемы. На горизонтальной линии наносят оси всех скважин на равном, но произвольном расстоянии друг от друга. Вправо от оси скважины в вертикальном масштабе 1:200 или 1:500 вычерчивают каротажные диаграммы наиболее информативных методов ГИС (электрометрия и кавернометрия для терригенных коллекторов и радиоактивные методы – для карбонатов).

Затем прямыми линиями соединяют кровли и подошвы одноименных реперов, кровли и подошвы проницаемых и непроницаемых слоев, выносятся индексы всех пластов (рисунок 11).

Если в одной скважине пласт сложен породами – коллекторами, а в соседней – неколлекторами, то на половинном расстоянии между ними вертикальной зигзагообразной линией показывают условную границу фациального замещения.

По соотношению в разрезе продуктивных и непродуктивных интервалов выделяется три модели строения пласта.

Модель первая – монолитный пласт – коллектор с линзовидными прослоями непроницаемых пород (коллектора более 70 % от толщины всего продуктивного горизонта).

Модель вторая – переслаивание выдержанных проницаемых и непроницаемых пластов. Непроницаемые пласты служат гидродинамическими экранами (доля коллетора в разрезе составляет 30 – 70 %).

Модель третья – продуктивный горизонт сложен преимущественно непроницаемыми породами, коллекторы имеют прерывистый линзовидный характер (доля коллектора менее 30 % от общей толщины). Разработка таких пластов производится только на режиме истощения энергии.

Рисунок 11 – Схема корреляции терригенно-карбонатной толщи девона

по скважинам Николаевской площади (Оренбургская область)