- •Содержание

- •1 Нефтегазопромысловая геология как наука, ее цели, задачи, средства изучения

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методы получения информации

- •1.2.3 Гидродинамические методы

- •1.2.4 Наблюдение за работой добывающих и нагнетательных скважин

- •1.3 Методы анализа и обобщения исходной информации

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии.

- •2 Изучение внешних форм залежей углеводородов

- •2.1 Общие сведения

- •2.2 Изучение структурных поверхностей, ограничивающих залежь

- •2.3 Изучение дизъюнктивных нарушений

- •2.4 Изучение границ залежи, связанных с литологическим или стратиграфическим выклиниванием пласта – коллектора

- •2.5 Определение границ залежи, обусловленных положением внк (гнк)

- •3 Изучение внутреннего строения залежей углеводородов и свойств пород – коллекторов

- •3.1 Понятие о внутреннем строении залежей углеводородов

- •3.2 Емкостные свойства пород – коллекторов

- •3.2.1 Пористость пород – коллекторов

- •Водо – нефте – газонасыщенность пород – коллекторов

- •3.2.3 Проницаемость пород - коллекторов

- •Детальная корреляция разрезов скважин при изучении

- •3.3.1 Задачи корреляции разрезов скважин

- •3.3.2 Методические приемы детальной корелляции

- •3.4 Геологическая неоднородность объектов разработки

- •Геологическая неоднородность объектов разработки.

- •4 Свойства пластовых флюидов

- •4.1 Физико – химические свойства нефти

- •4.1.1 Фракционный состав нефти

- •4.2 Состав и свойства углеводородных газов

- •4.2.1 Физические свойства газов

- •4.3 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

- •4.3.1 Химический состав пластовых вод

- •4.3.2 Физические свойства пластовых вод

- •Режим растворенного газа;

- •Гравитационный режим.

- •5.2 Режимы нефтяных залежей

- •5.2.1 Водонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.2 Упруговодонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.3 Газонапорный режим

- •5.2.4 Режим растворенного газа

- •5.2.5 Гравитационный режим

- •5.2.6 Смешанный режим

- •5.3 Режимы газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.3.1 Газовый режим

- •5.3.2 Газоупруговодонапорный режим

- •5.4 Типы залежей углеводородов

- •5.5 Термобарическая характеристика залежей углеводородов

- •5.6 Продуктивность скважин и залежей

- •5.7 Законы фильтрации жидкости и газа в пласте

- •6.2 Категории запасов и ресурсов углеводородов

- •7 Подсчет геологических запасов нефти

- •7.1 Объемный метод

- •7.2 Методы материального баланса

- •7.3 Статистический метод.

- •8 Методы подсчета извлекаемых запасов нефти

- •8.1 Метод аналогии

- •8.2 Методы многофакторного статистического моделирования

- •8.3 Эмпирический (покоэффициентный) метод

- •8.4 Экстраполяционные методы

- •8.5 Оценка кин при режиме растворенного газа

- •8.6 Гидродинамические методы

- •9 Подсчет запасов газа

- •9.1 Подсчет запасов растворенного в нефти газа

- •9.2 Подсчет запасов свободного газа

- •9.3 Подсчет запасов газового конденсата

- •9.4 Подсчет запасов этана, пропана, бутана, сероводорода и других полезных компонентов

- •Подсчет запасов газового конденсата.

- •10 Методы оценки ресурсов углеводородов

- •10.1 Оценка перспективных ресурсов

- •10.2 Оценка прогнозных ресурсов

- •11 Экономическая оценка поисково-разведочных работ

- •11.1 Оценка продолжительности работ

- •11.2 Расчет стоимости выполненных работ

- •11.3 Геолого-экономическая эффективность и технико-экономические показатели работ

- •12 Охрана недр и окружающей среды месторождений углеводородов

- •12.1 Охрана недр

- •12.2 Охрана окружающей среды

- •13 Обязательный комплекс сведений и документов, используемый при подсчете запасов и проектировании разработки месторождений углеводородов.

7 Подсчет геологических запасов нефти

Геологические запасы нефти в зависимости от степени изученности объекта, стадии вовлечения его в разработку могут подсчитываться различными методами: объемным, методом материального баланса, статистическим методом.

7.1 Объемный метод

Объемный метод подсчета геологических запасов нефти является наиболее распространенным. Он применяется как на ранней стадии освоения нефтяного объекта, так и на протяжении всего процесса разработки. Для его применения должны быть изучены все внешние границы залежи (кровля, подошва пласта, экраны различного типа, положение водонефтяного контакта и др.), внутреннее микро- и макростроение пласта, продуктивная характеристика, естественный режим залежи. Все эти данные необходимы для создания геологической модели залежи; в настоящее время широко применяются трехмерные математические модели на основе данных сейсморазведки ЗД в сочетании с результатами бурения и других исследований (лабораторные работы, ГИС и др.).

Геологические запасы нефти, т.е. то ее количество, которое содержится в пласте, приведенное к стандартным условиям на поверхности, подсчитываются по формуле:

![]() ,

,

где

![]() - геологические запасы нефти, т;

- геологические запасы нефти, т;

![]() - площадь

нефтеносности, м2;

- площадь

нефтеносности, м2;

![]() - средневзвешенная

нефтенасыщенная толщина пласта, м;

- средневзвешенная

нефтенасыщенная толщина пласта, м;

![]() - коэффициент

пористости, доли ед.;

- коэффициент

пористости, доли ед.;

![]() - коэффициент

нефтенасыщенности, доли ед.;

- коэффициент

нефтенасыщенности, доли ед.;

![]() - плотность нефти

в поверхностных условиях, т/м3;

- плотность нефти

в поверхностных условиях, т/м3;

![]() - пересчетный

коэффициент, равный

- пересчетный

коэффициент, равный

![]() ,

где

,

где

![]() - объемный коэффициент нефти.

- объемный коэффициент нефти.

Ниже приводятся приемы обоснования каждого из параметров, входящих в форму объемного метода.

Для определения эффективного нефтенасыщенного объема залежи пластового типа (F·h) необходимо выполнить следующие графические построения:

структурные карты по кровле и подошве продуктивного пласта с использованием данных бурения скважин и сейсмических исследований;

карту эффективных толщин продуктивного пласта с учетом данных по всем пробуренным на площади скважинам; что позволяет изучить закономерность изменения эффективных толщин как в пределах залежи, так и за контуром нефтеносности;

определить абсолютную отметку плоскости раздела нефть – вода, используя данные геофизических исследований скважин, керна и опробования скважин в процессе бурения и в эксплуатационной колонне;

определить положение внешнего и внутреннего контуров нефтеносности на структурных картах, как пересечение плоскости водонефтяного раздела соответственно с поверхностями кровли и подошвы пласта;

нанести внешний и внутренний контуры нефтеносности на карту эффективных толщ;

построить карту эффективных нефтенасыщенных толщин, для чего в пределы внутреннего контура переносятся изопахиты с карты эффективных толщин, а между внутренним и внешним контурами положение изопахит определяется интерполяцией между значениями на внутреннем контуре нефтеносности и нулем – на внешнем.

При помощи карты эффективных нефтенасыщенных толщин определяется объем пласта – коллектора в пределах залежи, т.е. объем породы, в которой содержаться флюиды (эффективный нефтенасыщенный объем залежи). Он определяется по следующей формуле:

V = f1 · h1 + f2 · h2 + ··· fn · hn,

где V – эффективный нефтенасыщенный объем залежи, тыс.м3;

f1, f2 ···, fn – площади участков между двумя соседними изопахитами, тыс.м2;

h1, h2 ···, hn – средняя нефтенасыщенная толщина, определяемая как полусумма соседних изопахит.

В целом по залежи средне взвешенная по залежи эффективная нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта равна:

hср.взв.

=

![]() ,

,

где F – площадь залежи в пределах внешнего контура нефтеносности.

Определение нефтенасыщенного объема залежи массивного типа значительно проще. Для этого достаточно структурной карты по кровле продуктивного пласта и определение внешнего контура нефтеносности. Карта эффективный нефтенасыщенных толщин строится методом интерполяции между толщинами в пробуренных скважинах и нулем на контуре нефтеносности.

Для определения объема пустотного пространства в эффективном объеме коллектора в формулу объемного метода вводится коэффициент пористости.

Коэффициенты открытой пористости определяются по керну лабораторным путем или по результатам геофизических исследований скважин. При расчете по керну принимается среднее арифметическое значение образцов, что практически не всегда возможно из-за малого количества образцов. В этом случае приоритет отдается результатам, полученным по данным геофизических исследований скважин. Данные о величине пористости взвешиваются по толщине каждого эффективного прослоя в каждой скважине, в целом по залежи значение пористости определяется как среднеарифметическая величина по скважинам. При этом учитывается также объем трещин и каверн.

Аналогичным образом определяется значение коэффициента нефтенасыщенности.

Большую роль при определении пористости и нефтенасыщенности является установление границы между кондиционными и некондиционными значениями этих параметров.

Существует несколько методов определения границы коллектор – неколлектор.

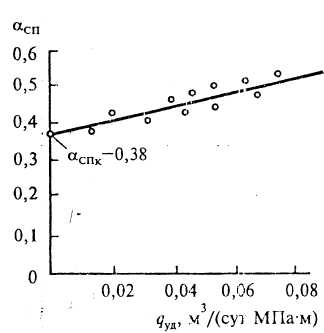

Для терригенных пластов может быть использована зависимость продуктивности скважин от одного из параметров, характеризующих самопроизвольную поляризацию пласта (∆Uсп). Для удобства сопоставления данных по большому количеству скважин используется относительная аномалия αсп равная:

αсп = ∆Uсп / E max

где Е max – максимальная амплитуда, соответствующая наименее глинистым коллекторам.

На рисунке 30 показан пример определения кондиционного конечного значения параметра αсп при удельном коэффициенте продуктивности равном нулю. Полученное значение αсп используется для определения границы между кондиционным и некондиционным значением пористости по данным ГИС.

Рисунок. 30 Пример определения кондиционного значения αсп на основе корреляционной связи αсп=f(qуд)

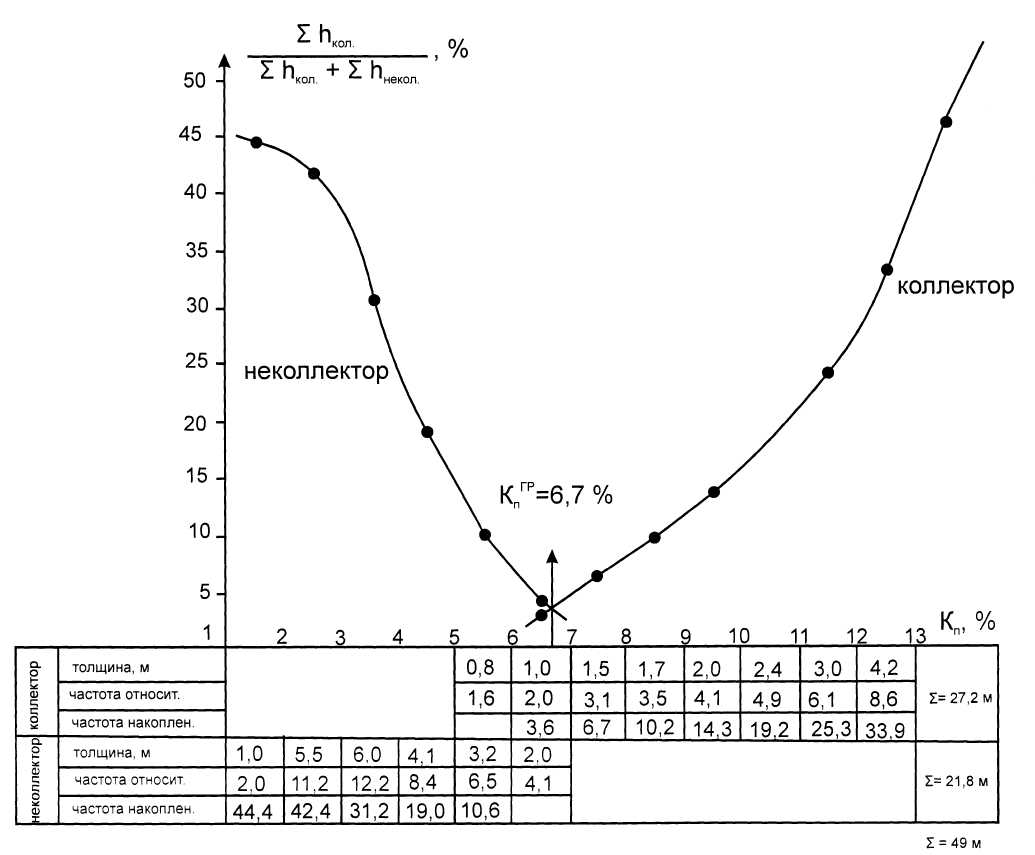

Более широко

применяется метод, позволяющий определить

кондиционные значения пористости для

различных типов коллекторов. Он

заключается в построении кумулятивных

кривых распределения коллекторов и

неколлекторов по зависимости доли

коллекторов (или неколлекторов) в общей

толщине продуктивного пласта

от пористости (Кп).

На рисунке 31 приведен пример использования

данного метода. Пресечение кумулятивных

кривых определяет границу кондиционного

значения пористости.

от пористости (Кп).

На рисунке 31 приведен пример использования

данного метода. Пресечение кумулятивных

кривых определяет границу кондиционного

значения пористости.

Рисунок 31 – Кумулятивные кривые распределений коллекторов и неколлекторов по пористости (Кп).

Зная граничное значение пористости, по корреляционной зависимости проницаемости от пористости определяется граничное значение проницаемости, а также коэффициента нефтенасыщенности, соответствующие кондиционной пористости.

Если в пределах залежи проявляется закономерность изменения пористости, то для большей достоверности определения этого подсчетного параметра необходимо построить карту в изолиниях и определить средневзвешенное по площади значение пористости.

Аналогичный прием может быть использован для оценки средневзвешенного по площади значения коэффициента нефтенасыщенности или каких-либо других параметров.

Пересчетный коэффициент определяет объем нефти, приведенный к стандартным условиям. Он показывает на сколько уменьшится объем нефти, находящийся в пластовых условиях, за счет ее разгазирования на поверхности и снижения температуры от пластовой до 20°С. Пересчетный коэффициент определяется в лабораторных условиях по пробам, отобранным из скважин. При этом давление на глубине отбора пробы должно быть выше давления насыщения нефти попутным газом. В целом по залежи нефти пересчетный коэффициент рассчитывается как среднеарифметическая величина из имеющихся определений.

Плотность нефти в поверхностных условиях в формуле объемного метода применяется для перевода запасов нефти из объемной величины в массовую, определяется как средняя величина по имеющимся пробам нефти.