- •Содержание

- •1 Нефтегазопромысловая геология как наука, ее цели, задачи, средства изучения

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методы получения информации

- •1.2.3 Гидродинамические методы

- •1.2.4 Наблюдение за работой добывающих и нагнетательных скважин

- •1.3 Методы анализа и обобщения исходной информации

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии.

- •2 Изучение внешних форм залежей углеводородов

- •2.1 Общие сведения

- •2.2 Изучение структурных поверхностей, ограничивающих залежь

- •2.3 Изучение дизъюнктивных нарушений

- •2.4 Изучение границ залежи, связанных с литологическим или стратиграфическим выклиниванием пласта – коллектора

- •2.5 Определение границ залежи, обусловленных положением внк (гнк)

- •3 Изучение внутреннего строения залежей углеводородов и свойств пород – коллекторов

- •3.1 Понятие о внутреннем строении залежей углеводородов

- •3.2 Емкостные свойства пород – коллекторов

- •3.2.1 Пористость пород – коллекторов

- •Водо – нефте – газонасыщенность пород – коллекторов

- •3.2.3 Проницаемость пород - коллекторов

- •Детальная корреляция разрезов скважин при изучении

- •3.3.1 Задачи корреляции разрезов скважин

- •3.3.2 Методические приемы детальной корелляции

- •3.4 Геологическая неоднородность объектов разработки

- •Геологическая неоднородность объектов разработки.

- •4 Свойства пластовых флюидов

- •4.1 Физико – химические свойства нефти

- •4.1.1 Фракционный состав нефти

- •4.2 Состав и свойства углеводородных газов

- •4.2.1 Физические свойства газов

- •4.3 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

- •4.3.1 Химический состав пластовых вод

- •4.3.2 Физические свойства пластовых вод

- •Режим растворенного газа;

- •Гравитационный режим.

- •5.2 Режимы нефтяных залежей

- •5.2.1 Водонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.2 Упруговодонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.3 Газонапорный режим

- •5.2.4 Режим растворенного газа

- •5.2.5 Гравитационный режим

- •5.2.6 Смешанный режим

- •5.3 Режимы газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.3.1 Газовый режим

- •5.3.2 Газоупруговодонапорный режим

- •5.4 Типы залежей углеводородов

- •5.5 Термобарическая характеристика залежей углеводородов

- •5.6 Продуктивность скважин и залежей

- •5.7 Законы фильтрации жидкости и газа в пласте

- •6.2 Категории запасов и ресурсов углеводородов

- •7 Подсчет геологических запасов нефти

- •7.1 Объемный метод

- •7.2 Методы материального баланса

- •7.3 Статистический метод.

- •8 Методы подсчета извлекаемых запасов нефти

- •8.1 Метод аналогии

- •8.2 Методы многофакторного статистического моделирования

- •8.3 Эмпирический (покоэффициентный) метод

- •8.4 Экстраполяционные методы

- •8.5 Оценка кин при режиме растворенного газа

- •8.6 Гидродинамические методы

- •9 Подсчет запасов газа

- •9.1 Подсчет запасов растворенного в нефти газа

- •9.2 Подсчет запасов свободного газа

- •9.3 Подсчет запасов газового конденсата

- •9.4 Подсчет запасов этана, пропана, бутана, сероводорода и других полезных компонентов

- •Подсчет запасов газового конденсата.

- •10 Методы оценки ресурсов углеводородов

- •10.1 Оценка перспективных ресурсов

- •10.2 Оценка прогнозных ресурсов

- •11 Экономическая оценка поисково-разведочных работ

- •11.1 Оценка продолжительности работ

- •11.2 Расчет стоимости выполненных работ

- •11.3 Геолого-экономическая эффективность и технико-экономические показатели работ

- •12 Охрана недр и окружающей среды месторождений углеводородов

- •12.1 Охрана недр

- •12.2 Охрана окружающей среды

- •13 Обязательный комплекс сведений и документов, используемый при подсчете запасов и проектировании разработки месторождений углеводородов.

4.3 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

Пластовые воды – обычные спутники нефтяных и газовых месторождений. Воды встречаются либо в тех же пластах – коллекторах, которыми контролируются нефтяные и газовые залежи, либо образуют самостоятельные чисто водоносные пласты. В первом случае вода занимает пониженные части пластов – коллекторов, подстилая залежи нефти и газа. Во втором случае водоносные пласты не имеют связи с залежами и располагаются выше и ниже продуктивных.

По своей генетической природе воды месторождений делятся на несколько форм.

Остаточные или молекулярно связанные воды, обволакивающие минеральные частицы пород, адсорбированные в капиллярных и субкапиллярных пустотах нефтяного пласта.

Седиментационные воды – это воды, залегающие в пласте с момента отложения осадка, т.е. синхронные времени формирования самой породы.

Инфильтрационные воды, т.е. проникшие в пласт извне за счет подпитки атмосферными осадками, водами рек, озер и морей. Области питания находятся в горах на значительном удалении от глубоко погребенных водо – нефтяных пластов. Эти пласты в горных системах обнажены и подвержены любым атмосферным явлениям, в т.ч. и проникновению поверхностных вод в пласты – коллекторы.

Элизионные воды – это воды, попадающие в пласт – коллектор путем выжимания поровых вод из уплотняющихся осадков, в т.ч. неколлекторов за счет роста геостатического давления или тектонических напряжений.

Воды технические или искусственные, специально закачиваемые в пласт для поддержания пластового давления и более полного вытеснения нефти водой.

В промысловом деле воды нефтяных и газовых месторождений делятся на пластовые напорные и технические. Среди подземных вод особое место занимают ненапорные грунтовые воды, которые в отличие от пластовых являются пресными или слабо минерализованными. Они имеют распространение лишь в приповерхностных слоях земной коры выше первого водоупорного горизонта.

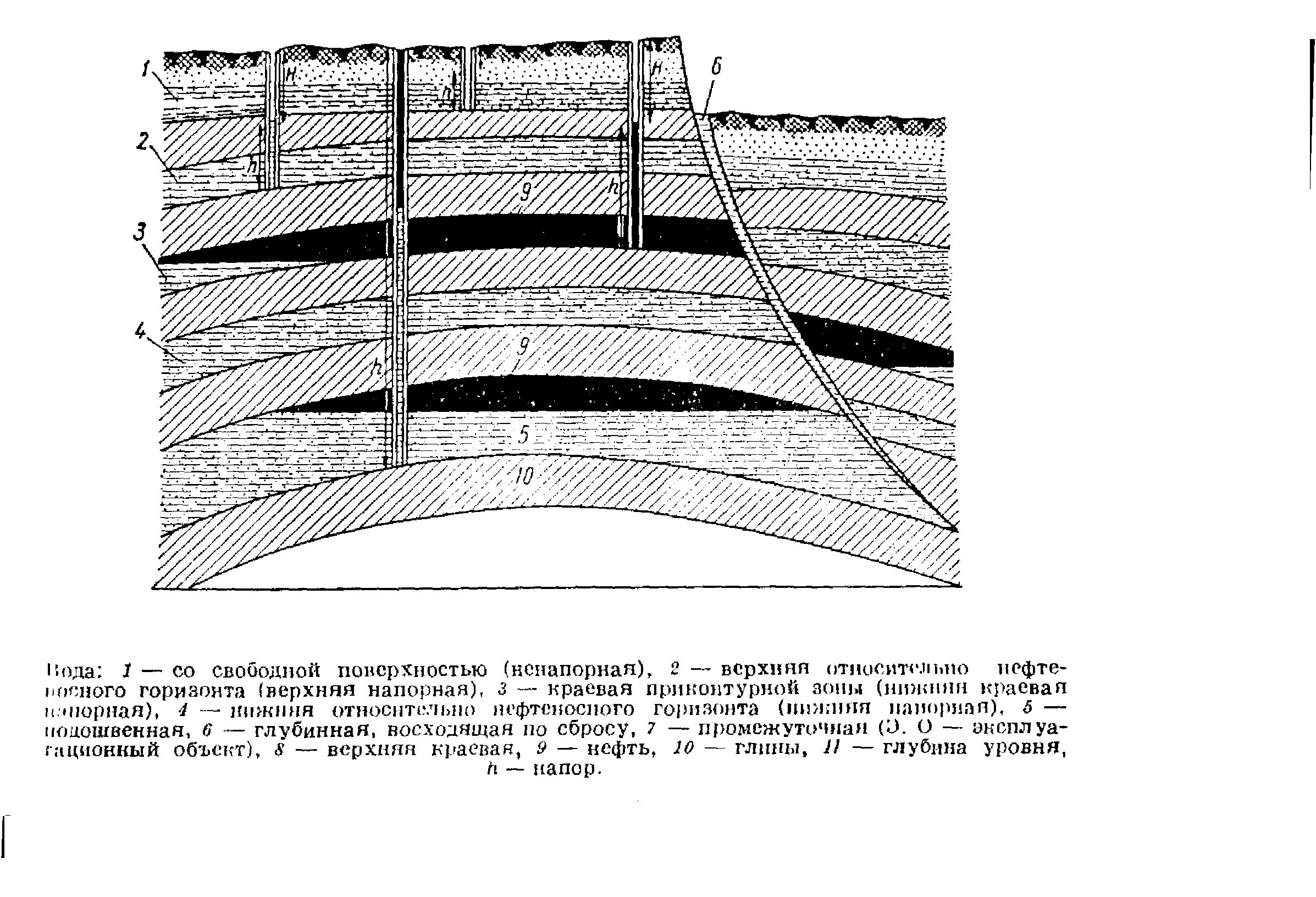

Пластовые напорные воды по отношению к нефтеносному пласту подразделяются на следующие виды: краевые, подошвенные, промежуточные, верхние и нижние, а также воды тектонических трещин (рисунок 13).

Вода: 1 – со свободной поверхностью (ненапорная), 2 – верхняя относительно нефтеносного горизонта, 3 – краевая приконтурной зоны (нижняя краевая напорная), 4 – нижняя относительно нефтеносного горизонта (нижняя напорная), 5 – подошвенная, 6 – глубинная, восходящая по сбросу, 7 – промежуточная (Э.О. –эксплуатационный объект), 8 – верхняя краевая, 9 – нефть, 10 – глины, 11 – глубина уровня, h – напор.

Рисунок 13 – Пластовые воды (по М.А.Жданову)

Краевые пластовые воды занимают пониженные части пласта и подпирают нефтяную залежь по внутреннему и внешнему контурам, образующим в плане кольцеобразную форму.

Подошвенные воды подпирают залежь по всей ее площади, включая и сводовую часть, образуя сплошное зеркало ВНК или ГВК.

Промежуточные воды залегают внутри нефтеносного пласта или между пластами, объединенными в один эксплуатационный объект.

Верхние и нижние воды приурочены к чисто водоносным пластам, не зависимым от продуктивных и залегающим выше или ниже последних.

Воды тектонических трещин циркулируют по плоскостям разломов из высоконапорных (как правило, более глубоко залегающих) в низконапорные. Они способны обводнять головные участки нефтеносных пластов, оттесняя нефть со сводовых частей залежи к крыльевым периферическим зонам.

При наличии краевых вод, подпирающих нефтяную или газовую залежь, различают внешний (по кровле пласта) и внутренний (по подошве пласта) контуры. В пределах внутреннего контура нефтеносности пласт содержит нефть по всей его толщине от кровли до подошвы. В плане этой части залежи отвечает нефтяная зона, где скважинами пластовая вода не вскрывается.

Между внешним и внутренним контурами ВНК располагается приконтурная зона залежи, где нефть является водоплавающей, т.е. скважинами вскрываются вверху – нефть, а внизу – вода (рисунок 14). За пределами внешнего контура пласт полностью водонасыщен, нефть отсутствует. Таким образом, граница залежи проводится по внешнему контуру нефтеносности.

1 – газ; 2 – нефть; 3 – вода; 4 – внешний контур нефтеносности; 5 – внутренний контур нефтеносности; 6 – внешний контур газоносности; 7 – внутренний контур газоносности.

А – газовая зона; Б – нефтегазовая зона; В – нефтяная зона; Г – водонефтяная зона; В – законтурная зона.

Рисунок 14 – Схема строения пластовой нефтегазовой залежи

В процессе добычи нефти по мере истощения запасов в залежи происходит продвижение контуров от ее периферии к центру.

Задачей рациональной разработки залежи является обеспечение равномерного их продвижения по всей площади.

При неравномерном продвижении контуров образуются языки обводнения, что грозит появлением отшнуровавшихся разрозненных целиков нефти (рисунок 15), дальнейшая добыча из которых практически невозможна.

1 – языки обводнения; 2 – целики нефти.

Рисунок 15 – Схема расположения языков обводнения и целиков нефти

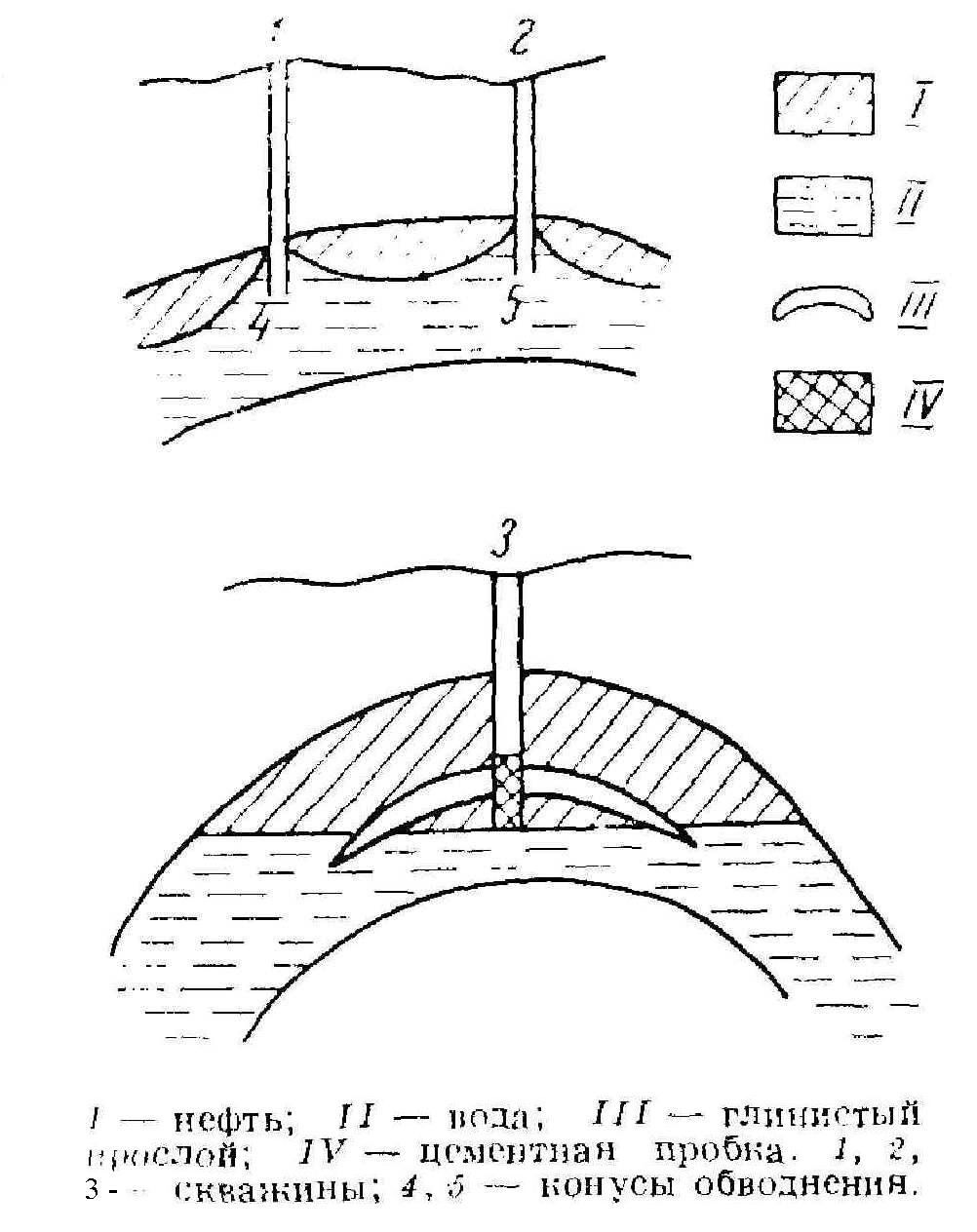

При наличии подошвенных вод, т.е. в том случае, когда пластовая вода подпирает залежь нефти по всей ее площади становится необходимым завершать бурение скважин до вскрытия ими водоносной части пласта, т.е. выше ВНК. Это необходимо для предотвращения появления конусов обводнения, борьба с которыми весьма затруднена (рисунок 16).

1 – нефть, 2 – вода, 3 – глинистый прослой, 4 – цементная пробка, К.о. – конусы обводнения.

Рисунок 16 – Схема расположения конусов обводнения при наличии подошвенных вод (по Жданову М.А.)

В таких случаях нефть оттесняется от забоев скважин пластовой водой, что также может привести к появлению целиков нефти.