- •Содержание

- •1 Нефтегазопромысловая геология как наука, ее цели, задачи, средства изучения

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методы получения информации

- •1.2.3 Гидродинамические методы

- •1.2.4 Наблюдение за работой добывающих и нагнетательных скважин

- •1.3 Методы анализа и обобщения исходной информации

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии.

- •2 Изучение внешних форм залежей углеводородов

- •2.1 Общие сведения

- •2.2 Изучение структурных поверхностей, ограничивающих залежь

- •2.3 Изучение дизъюнктивных нарушений

- •2.4 Изучение границ залежи, связанных с литологическим или стратиграфическим выклиниванием пласта – коллектора

- •2.5 Определение границ залежи, обусловленных положением внк (гнк)

- •3 Изучение внутреннего строения залежей углеводородов и свойств пород – коллекторов

- •3.1 Понятие о внутреннем строении залежей углеводородов

- •3.2 Емкостные свойства пород – коллекторов

- •3.2.1 Пористость пород – коллекторов

- •Водо – нефте – газонасыщенность пород – коллекторов

- •3.2.3 Проницаемость пород - коллекторов

- •Детальная корреляция разрезов скважин при изучении

- •3.3.1 Задачи корреляции разрезов скважин

- •3.3.2 Методические приемы детальной корелляции

- •3.4 Геологическая неоднородность объектов разработки

- •Геологическая неоднородность объектов разработки.

- •4 Свойства пластовых флюидов

- •4.1 Физико – химические свойства нефти

- •4.1.1 Фракционный состав нефти

- •4.2 Состав и свойства углеводородных газов

- •4.2.1 Физические свойства газов

- •4.3 Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

- •4.3.1 Химический состав пластовых вод

- •4.3.2 Физические свойства пластовых вод

- •Режим растворенного газа;

- •Гравитационный режим.

- •5.2 Режимы нефтяных залежей

- •5.2.1 Водонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.2 Упруговодонапорный режим нефтяной залежи

- •5.2.3 Газонапорный режим

- •5.2.4 Режим растворенного газа

- •5.2.5 Гравитационный режим

- •5.2.6 Смешанный режим

- •5.3 Режимы газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.3.1 Газовый режим

- •5.3.2 Газоупруговодонапорный режим

- •5.4 Типы залежей углеводородов

- •5.5 Термобарическая характеристика залежей углеводородов

- •5.6 Продуктивность скважин и залежей

- •5.7 Законы фильтрации жидкости и газа в пласте

- •6.2 Категории запасов и ресурсов углеводородов

- •7 Подсчет геологических запасов нефти

- •7.1 Объемный метод

- •7.2 Методы материального баланса

- •7.3 Статистический метод.

- •8 Методы подсчета извлекаемых запасов нефти

- •8.1 Метод аналогии

- •8.2 Методы многофакторного статистического моделирования

- •8.3 Эмпирический (покоэффициентный) метод

- •8.4 Экстраполяционные методы

- •8.5 Оценка кин при режиме растворенного газа

- •8.6 Гидродинамические методы

- •9 Подсчет запасов газа

- •9.1 Подсчет запасов растворенного в нефти газа

- •9.2 Подсчет запасов свободного газа

- •9.3 Подсчет запасов газового конденсата

- •9.4 Подсчет запасов этана, пропана, бутана, сероводорода и других полезных компонентов

- •Подсчет запасов газового конденсата.

- •10 Методы оценки ресурсов углеводородов

- •10.1 Оценка перспективных ресурсов

- •10.2 Оценка прогнозных ресурсов

- •11 Экономическая оценка поисково-разведочных работ

- •11.1 Оценка продолжительности работ

- •11.2 Расчет стоимости выполненных работ

- •11.3 Геолого-экономическая эффективность и технико-экономические показатели работ

- •12 Охрана недр и окружающей среды месторождений углеводородов

- •12.1 Охрана недр

- •12.2 Охрана окружающей среды

- •13 Обязательный комплекс сведений и документов, используемый при подсчете запасов и проектировании разработки месторождений углеводородов.

3.4 Геологическая неоднородность объектов разработки

Геологическая неоднородность пород – коллекторов – одна из важнейших характеристик модели пласта, залежи или всего объекта разработки. Различают микронеоднородность и макронеоднородность.

Микронеоднородность – это изменчивость коллекторских свойств среды (пористости, проницаемости, нефтенасыщенности, а также фациально – литологических свойств, таких как глинистость, карбонатность, степень цементации, гранулометрический и минеральный состав зерен, структура порового пространства).

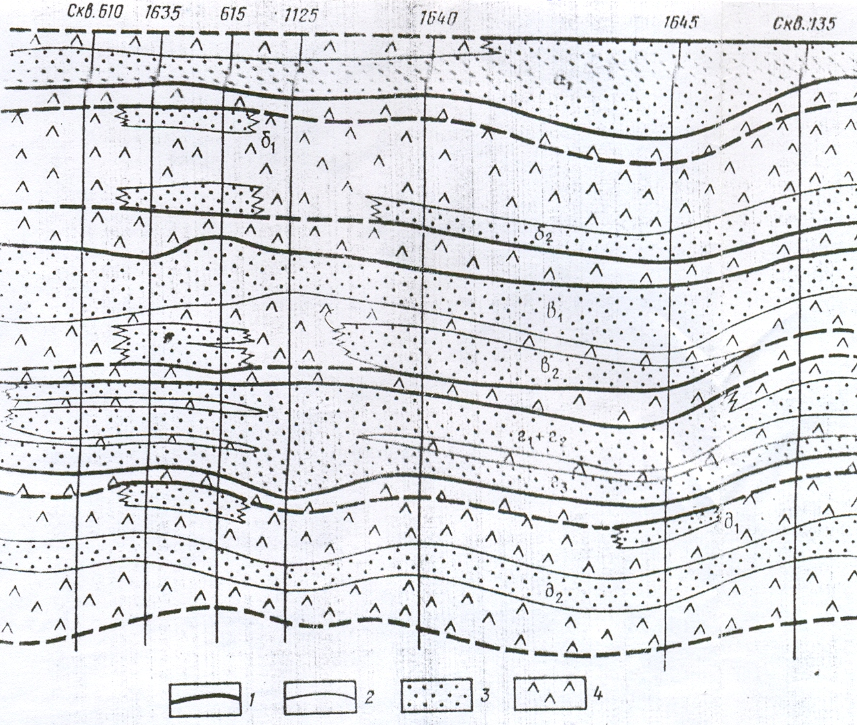

Макронеоднородность – это пространственное распределение коллекторов и неколлекторов внутри продуктивного горизонта (рисунок 12).

Кровля и подошва: 1 – пласта; 2 – прослоя; 3 – коллектор; 4 – неколлектор; а – д – индексы пластов

Рисунок 12 – Отображение макроструктуры и микронеоднородности на геологическом профильном разрезе (на примере фрагмента горизонта XIII месторождения Узень)

Важнейшим показателем макронеоднородности разреза является коэффициент расчлененности. Он служит показателем вертикальной неоднородности продуктивного горизонта или объекта разработки. Коэффициент расчлененности вычисляется путем подсчета числа прослоев – коллекторов в разрезе скважины. В целом по объекту производят суммирование проницаемых прослоев по всем скважинам, а затем делят их на число скважин:

![]()

где KP – коэффициент расчлененности разреза;

l – число прослоев – коллекторов в каждой скважине (от 1 до n);

n – число скважин.

Коэффициент расчлененности равен единице, если весь продуктивный горизонт состоит из одного пласта – коллектора (первая модель соотношения). Чем больше количество проницаемых пропластков в разрезе каждой скважины, тем выше значение KP.

Коэффициент песчанистости характеризует отношение эффективной толщины продуктивного пласта к его общей толщине:

![]()

где НЭФ – эффективная толщина пласта;

Нобщ – общая толщина пласта.

Таким образом, коэффициент песчанистости показывает соотношение коллекторов и неколлекторов в общем объеме эксплуатационного объекта.

Совместное использование коэффициентов расчлененности и песчанистости позволяет составить представление о макронеоднородности разреза. Чем больше коэффициент расчлененности и меньше коэффициент песчанистости, тем выше макронеоднородность объекта.

Коэффициент литологической связанности (слияния) – КСВ. Это показатель степени слияния коллекторов двух соседних пластов, а следовательно, степень их гидродинамической связи:

![]()

где Sсв – площади участков, где пласты сливаются, тыс. м2;

Sобщ – общая площадь залежи, тыс. м2.

Чем больше Ксв, тем больше степень гидродинамической связи между пластами по вертикали.

Коэффициент литологической выдержанности пласта – Кл.в. Это отношение площади распространения коллекторов пласта к общей площади залежи:

![]()

где Кл.в. - коэффициент литологической выдержанности пласта;

Sк – площадь распространения коллекторов, тыс. м2;

Sобщ – общая площадь залежи, тыс. м2.

Чем больше коэффициент литологической выдержанности, тем благоприятнее условия для разработки объекта.

Контрольные вопросы