- •Оценка и прогнозирование состояния окружающей природной среды

- •Севастополь

- •Содержание

- •1. Общие положения

- •2. Методические указания к изучению дисциплины

- •3. Методические указания к выполнению контрольной работы

- •4. Контрольные задания

- •5. Требования к оформлению контрольной работы

- •6. Список литературы

- •6.1. Нормативно-правовые акты

- •6.2. Основная литература

- •6.3. Дополнительная литература

- •Приложение 1 Содержание дисциплины (Извлечение из рабочей программы дисциплины)

- •Тема 1. Введение.

- •Тема 2. Правовая и нормативно-методическая база проведения овос.

- •Тема 3. Оценка исходного состояния окружающей среды.

- •Тема 4. Характерные особенности воздействия на окружающую среду различных отраслей хозяйства.

- •Тема 5. Оценка воздействия на атмосферу.

- •Тема 6. Оценка воздействия на литосферу и на почвы.

- •Тема 7. Оценка воздействия на поверхностные воды.

- •Тема 8. Оценка воздействий физических полей.

- •Тема 9. Оценка воздействия на растительный и животный мир.

- •Тема 10. Оценка и прогноз социально-экономических последствий.

- •Тема 11. Работа с общественностью при проведении овос.

- •Тема 12. Разработка природоохранных мероприятий и организация мониторинга в рамках овос.

- •Приложение 2 расчетные формулы и графики

- •Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере для точечного источника

- •К расчету концентраций загрязняющих веществ в воздухе, обусловленных автомобильным транспортом

- •3. Формулы для расчета уровней шума от автомобильной магистрали

- •4. Расчет разбавления и самоочищения сточных вод в реке

- •Приложение 3 Пример оформления титульного листа контрольной работы

- •Контрольная работа

- •Севастополь

- •Приложение 4 Перечень контрольных вопросов для проверки знаний.

Тема 9. Оценка воздействия на растительный и животный мир.

Экологическая роль биоразнообразия природных систем. Способы оценки биоразнообразия. Редкие и исчезающие виды растений и животных. Красные книги.

Создание особо охраняемых природных территорий (национальные парки, заповедники, заказники), их правовой статус и роль в сохранении биоразнообразия.

Функциональная роль растительности. Оценка лесных ресурсов. Антропогенное воздействие на растительный мир. Устойчивость растений к различным видам воздействий. Оценка допустимого воздействия на растения и прогноз изменения состояния растительных сообществ.

Гидробионты, их экологическая роль и реакция на различные виды антропогенных воздействий. Основные понятия о прогнозировании численности и видового состава гидробионтов. Оценка ущерба, наносимого рыбному хозяйству при антропогенном воздействии на водоемы.

Наземные зооценозы. Естественные и антропогенные факторы изменения численности популяций. Простейшие прогнозные экологические модели, описывающие динамику численности популяций. Мероприятия по регулированию видового состава биоценозов и численности популяций.

Тема 10. Оценка и прогноз социально-экономических последствий.

Основные демографические параметры. Оценка демографических особенностей в районе намечаемой деятельности. Влияние намечаемой деятельности на трудовые ресурсы.

Учет особенностей традиционного образа жизни.

Медико-географические особенности территорий. Заболеваемость населения в связи с географическими и привносимыми антропогенными факторами. Зависимость здоровья населения от качества воздуха, воды, продуктов питания.

Твердые бытовые и промышленные отходы, оценка их накопления, проблема утилизации.

Рекреационные ресурсы, их экологическое и социальное значение. Прогноз воздействия на рекреационные ресурсы.

Эколого-экономические системы. Необходимость комплексного решения экологических и экономических проблем.

Тема 11. Работа с общественностью при проведении овос.

Способы и формы информирования общественности об экологических последствиях намечаемой деятельности. Организация общественных слушаний и учет мнений при выполнении процедуры ОВОС. Работа со средствами массовой информации.

Тема 12. Разработка природоохранных мероприятий и организация мониторинга в рамках овос.

Определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные последствия.

Обоснование эффективности принятых природоохранных решений. Сопоставление альтернативных вариантов.

Неопределенность прогнозных оценок. Послепроектный анализ принятых природоохранных решений и расчетных оценок. Разработка проекта организации экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

Приложение 2 расчетные формулы и графики

Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере для точечного источника

Рассматривается одиночный точечный источник (заводская труба) с круглым устьем, выбрасывающий газовоздушную смесь, содержащую вредные примеси. При определенных неблагоприятных метеорологических ситуациях на некотором расстоянии xм от источника достигается максимальная приземная концентрация вредного вещества, которая определяется по формуле:

|

(1)

|

где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе;

m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

H – высота источника над уровнем земли (для наземных источников принимается H = 2 м), м;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; в случае ровной или слабо пересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, η = 1;

ΔT – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Tг и температурой окружающего наружного воздуха Tв, 0С;

V1 – расход газовоздушной смеси (ГВС), м3/с, определяемый по формуле

|

(2) |

где D – диаметр устья источника выброса (диаметр выходного отверстия трубы), м;

w0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса (трубы), м/с.

Значения коэффициента А, характеризующего соответствующие повторяемости неблагоприятных метеорологических условий (инверсии температуры), при которых концентрация вредных веществ в воздухе максимальна, определяются для территории РФ по таблице П1.

Таблица П1

-

Территория

Коэффициент А

Бурятия и Читинская обл.

250

Районы Европейской территории России (ЕТР) южнее 500 с.ш., включая Кавказ и Нижнее Поволжье;

Азиатская территория России, включая Сибирь и Дальний Восток

200

ЕТР и Урал от 50 до 520 с.ш.

180

ЕТР и Урал севернее 520 с.ш. за исключением центра ЕТР

160

Центр ЕТР (Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Ивановская области)

140

Эмиссия выбросов загрязняющих веществ М и расход газовоздушной смеси V1 для вновь строящихся предприятий определяются исходя из конкретных особенностей технологического процесса с помощью специальных методик расчета, которые разработаны для ряда типовых технологий. При отсутствии таких методических разработок приходится проводить специальные научные исследования и инженерные расчеты. Для действующих предприятий эти величины, как правило, уже известны и могут быть проконтролированы путем непосредственных измерений.

Значение коэффициента F принимается:

а) для газообразных примесей и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., скорость оседания которых практически равна нулю) F = 1;

б) для мелкодисперсных аэрозолей, кроме указанных выше, при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % F = 2; от 75 до 90 % F = 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки F = 3.

Температуру Tв принимают равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца. Для котельных, работающих по отопительному графику, допускается принимать Tв равной средней температуре наружного воздуха за самый холодный месяц. Температура выходящей газовоздушной смеси Tг определяется по технологическим расчетам и действующим для данного производства нормативам.

Расстояние от источников выбросов, на котором концентрация вредных веществ при неблагоприятных метеоусловиях достигает максимального значения см определяется формулой:

|

(3) |

где d – безразмерный коэффициент.

Алгоритм расчета коэффициентов m, n, d, а также опасной скорости ветра uм (м/с), зависит от параметров f, fe, vм , v*м и определяется формулами, приведенными в таблицах П2 и П3.

|

(4) |

|

(5) |

|

(6)

|

|

(7) |

Таблица П2

|

при f < 100 |

(8) |

|

при

|

(9) |

Таблица П3

при f < 100 |

при vм < 0,5 |

n = 4,4vм |

(10) |

|

(11) |

||

uм = 0,5 |

(12) |

||

при

|

|

(13) |

|

|

(14) |

||

uм = vм |

(15) |

||

при

|

n = 1 |

(16) |

|

|

(17) |

||

|

(18) |

||

при или

|

при

|

|

(19) |

d = 5,7 |

(20) |

||

uм = 0,5 |

(21) |

||

при

|

|

(22) |

|

|

(23) |

||

|

(24) |

||

при

|

n = 1 |

(25) |

|

|

(26) |

||

|

(27) |

В предельных случаях (холодные выбросы, предельно малые опасные скорости ветра) максимальная концентрация загрязняющего вещества определяется не по формуле (1), а с помощью соотношений (28), (30).

Так,

при

(или

)

и

(холодные выбросы) для расчета см

используется формула:

(холодные выбросы) для расчета см

используется формула:

|

(28) |

где

|

(29) |

причем n здесь определяется по формулам (19), (22), (25).

При f < 100 и vм < 0,5 или и (случаи предельно малых опасных скоростей ветра) расчет см вместо (1) производится по формуле:

(30)

где m*=2,86 m при f < 100 и vм < 0,5 (31)

m* = 0,9 при и (32)

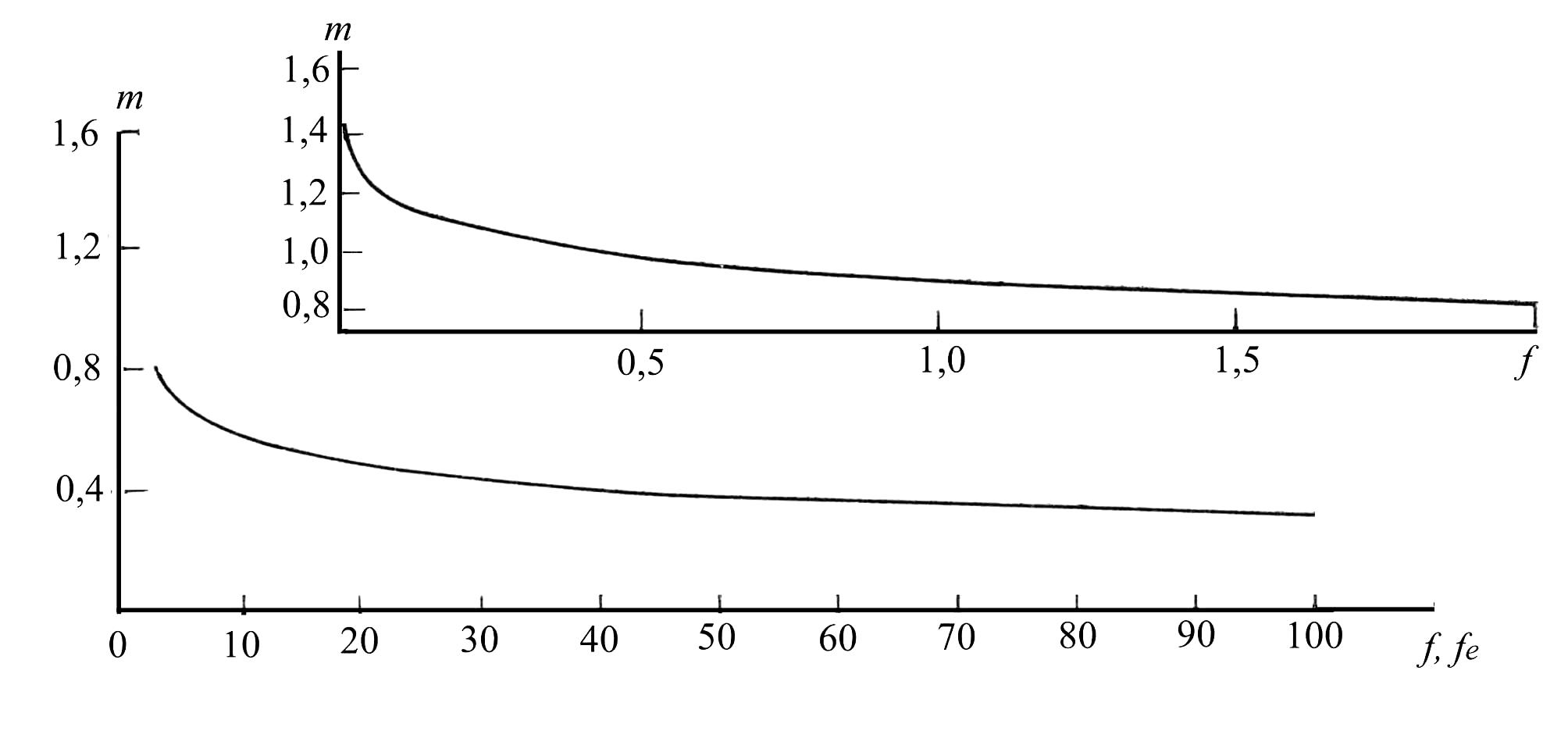

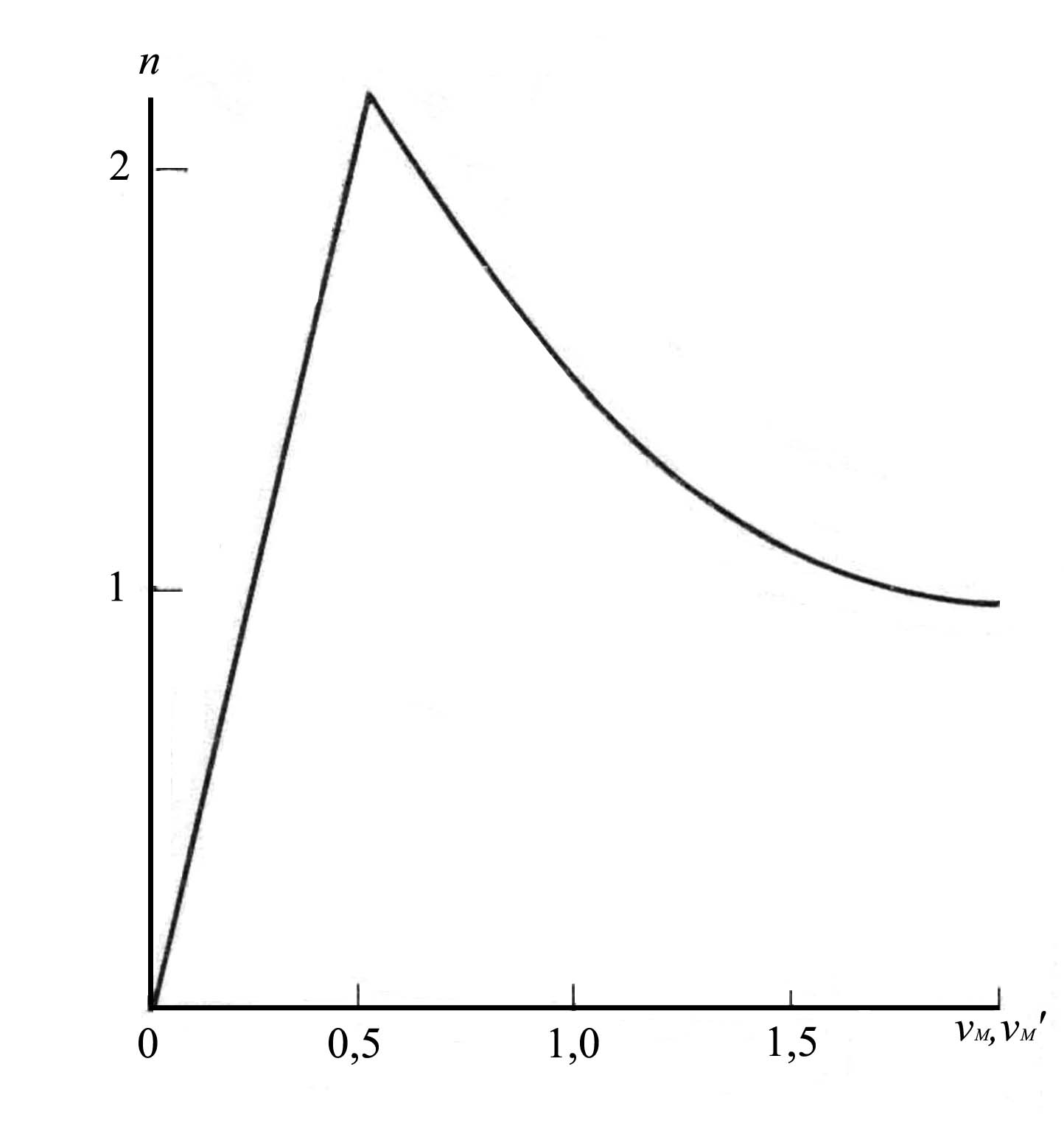

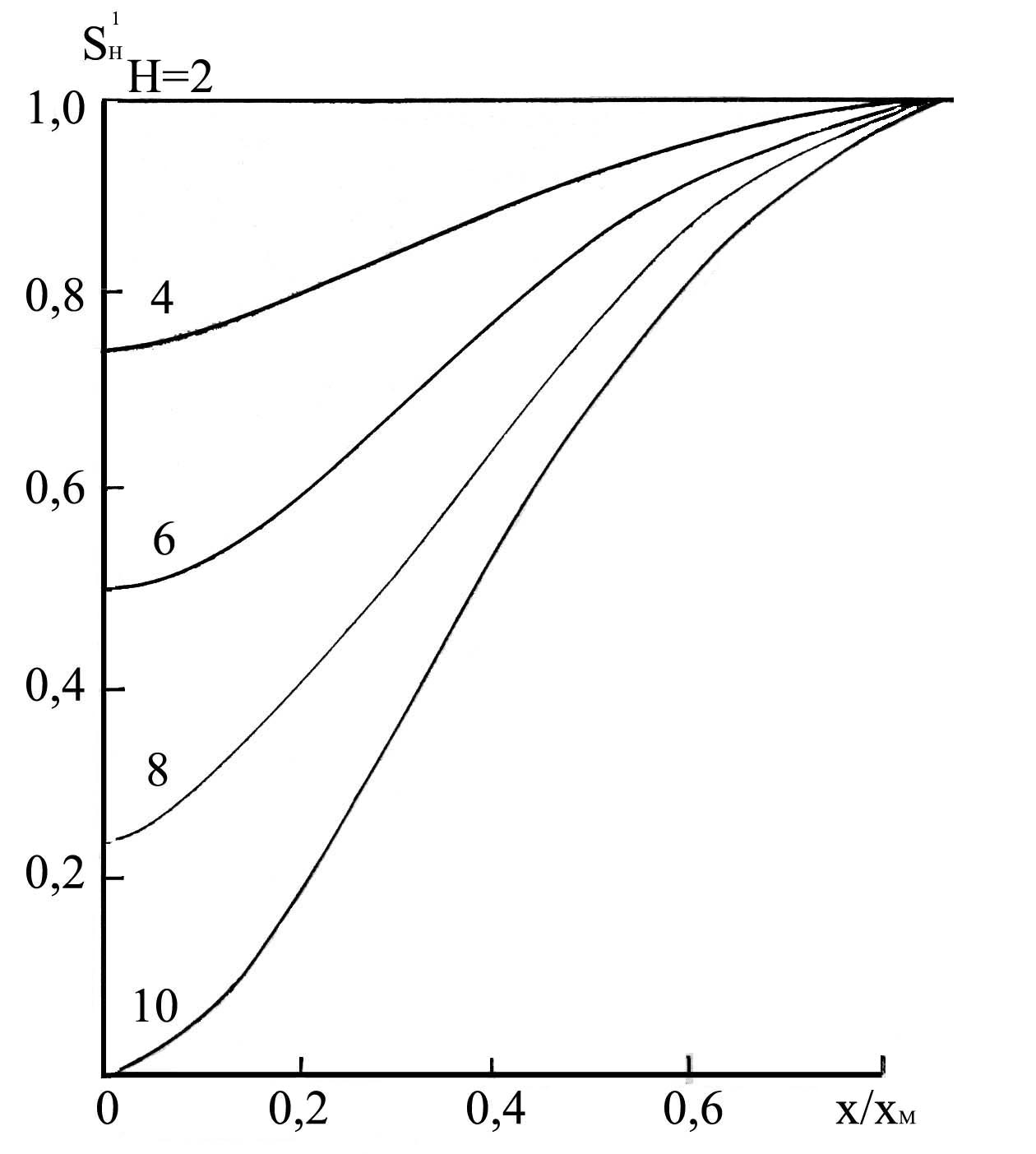

Помимо формул для вычисления коэффициентов m и n можно использовать графики, представленные на рис. 1, 2.

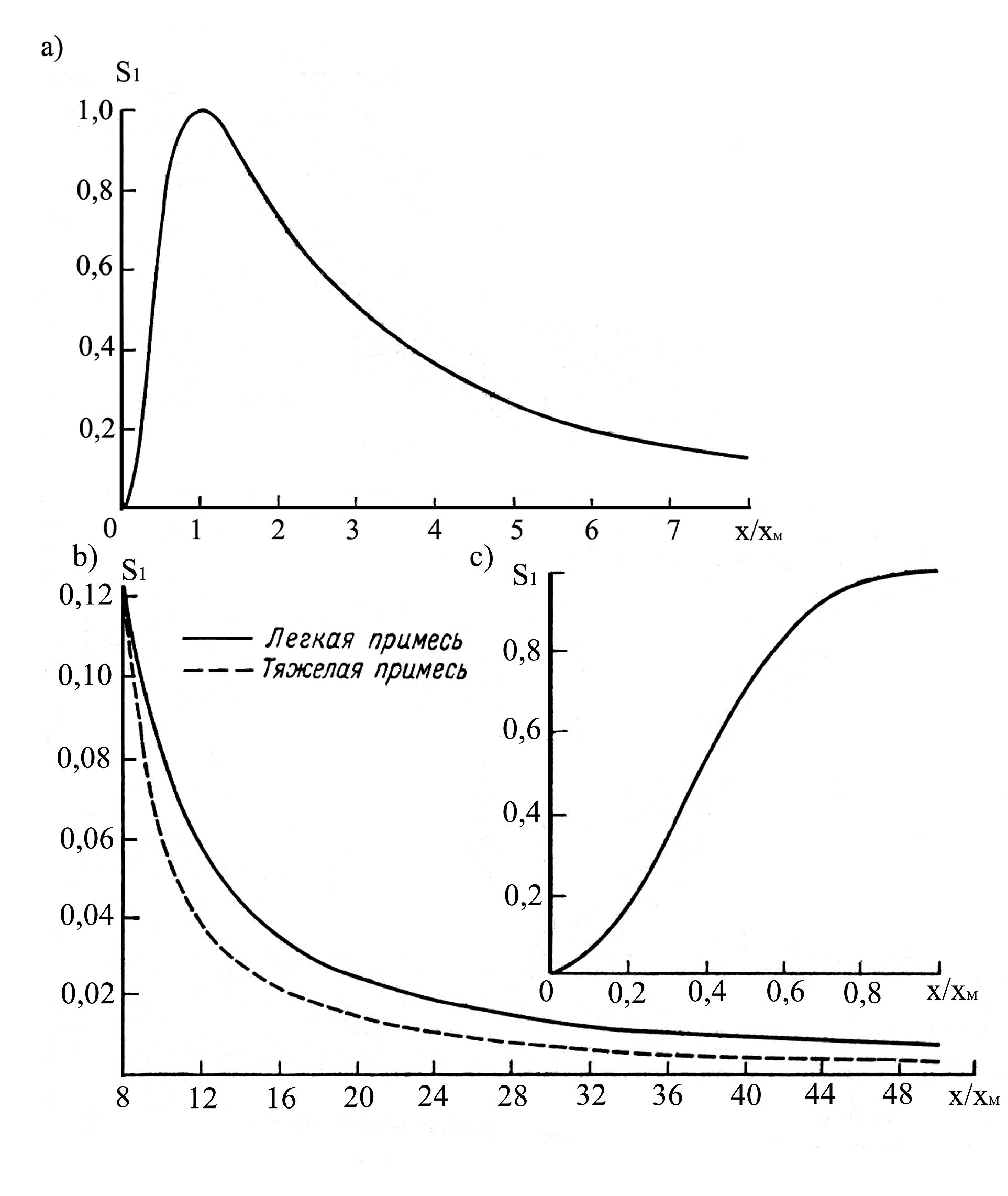

Если мы хотим вычислить приземную концентрацию вредных веществ по оси факела на различных расстояниях x (м) от источника выбросов при опасной скорости ветра, то необходимо воспользоваться формулой (33):

с = s1см,

где s1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x/xм и F по графикам на рис. 3. |

(33) |

При значениях x/xм < 1 для низких и наземных источников (высотой H не более 10 м) величину s1 в формуле (33) заменяют на s1н и определяют по графику на рис. 4.

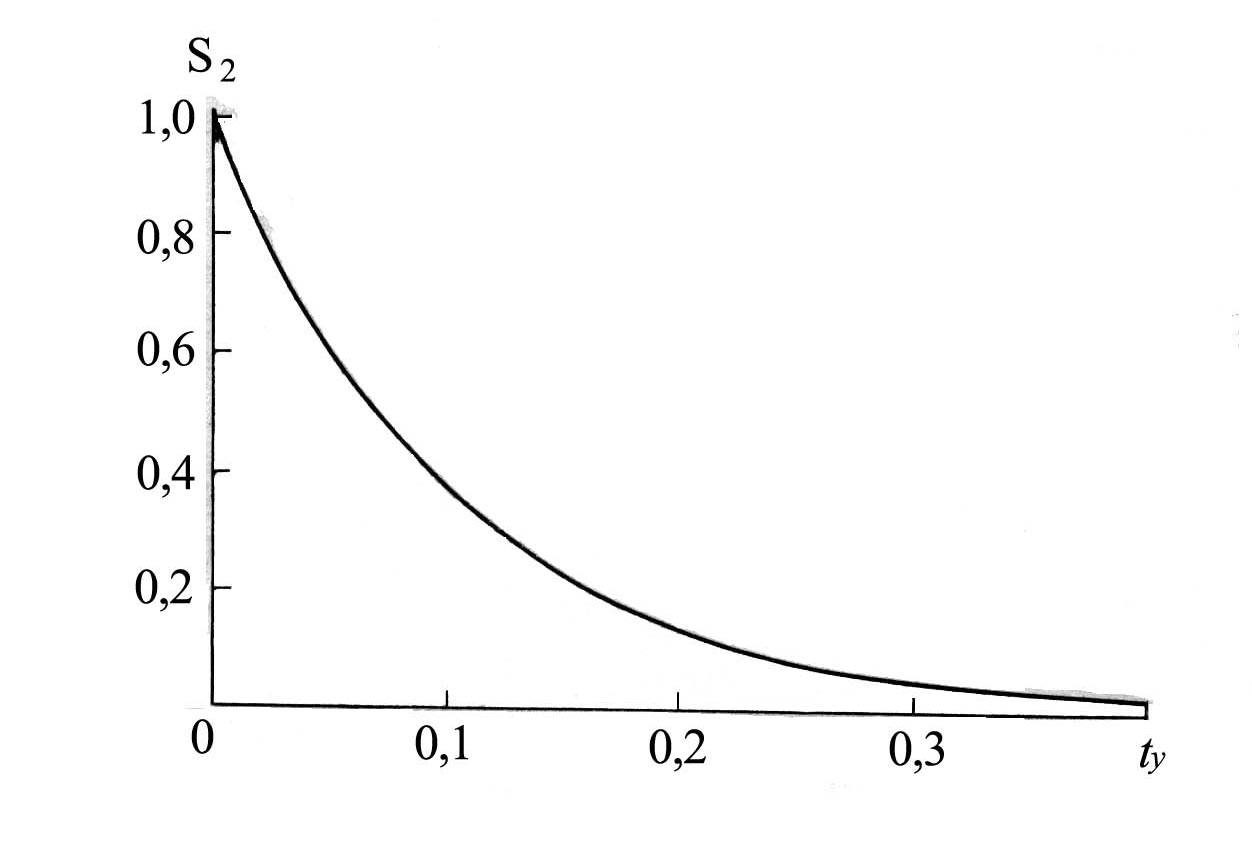

В более общем случае, когда требуется определить также и концентрации на некотором расстоянии y (м) по перпендикуляру к оси факела выброса, следует использовать формулу (34):

с = s1 (x/xм) s2 (y/x)см, |

(34) |

где функцию s2 (y/x) определяют с помощью графика на рис. 5 в зависимости от параметра ty: |

|

|

(35) |

|

(36) |

Р ис.

1. Графики для определения коэффициента

m.

ис.

1. Графики для определения коэффициента

m.

Рис.2. График для определения коэффициента n.

Рис. 3. Графики для определения коэффициента s1.

Рис. 4. График для определения величины sн1.

Р ис.

5. График для определения величины s2.

ис.

5. График для определения величины s2.

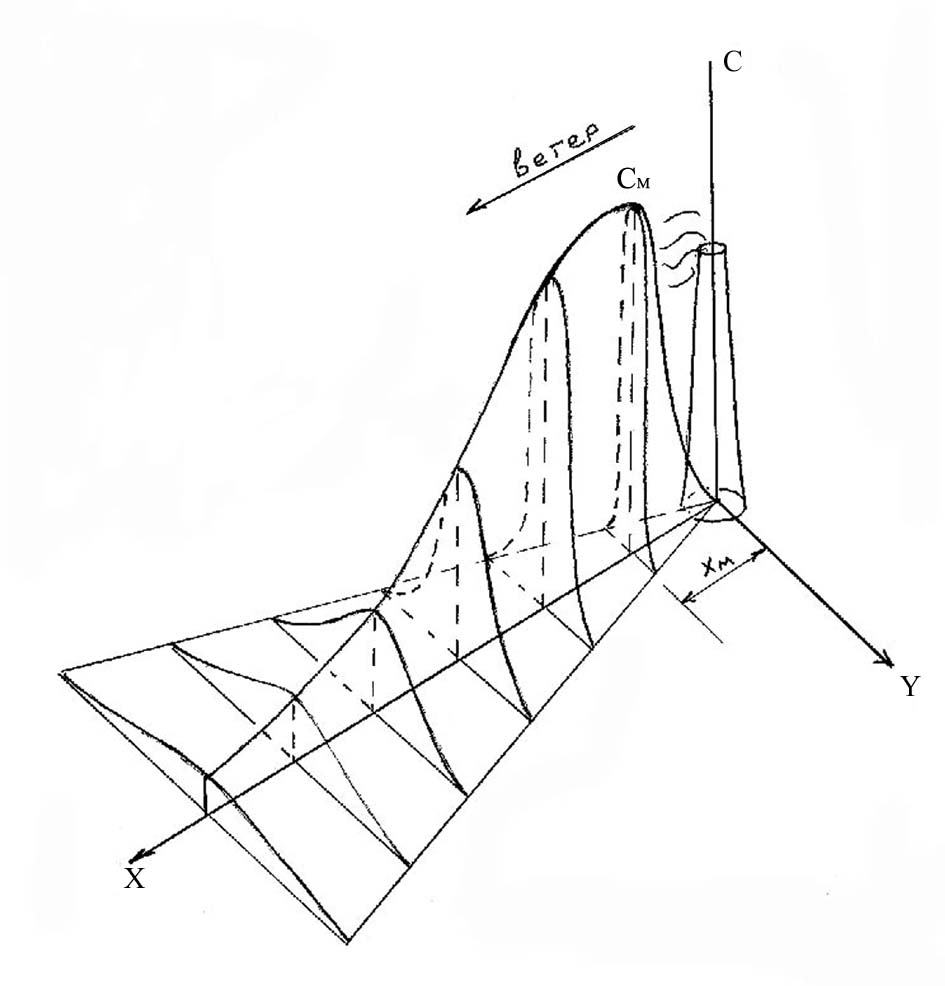

Рис. 6. Характер распределения концентраций загрязняющего

вещества под факелом одиночной трубы.

,

, ,

,

,

, ,

,