- •В.К. Лукашевич

- •Раздел I познавательная деятельность человека и ее рефлексивное осмысление

- •Глава 1

- •Познавательны е действия в структуре человеческой деятельности

- •Специфика познавательного отношения человека к миру и формы его реализации

- •1.2. Типология познавательной деятельности

- •1.3. Специфика научного познания

- •1.4. Знание и реальность

- •Глава 2

- •2.1. Генезис науки

- •2.2. Понятие науки

- •2.3. Основные концепции развития науки

- •2.4. Функции науки и пределы ее автономии в обществе

- •2.5. Феномен квазинауки

- •Глава 3 средства регуляции й формы рефлексивного осмысления научного познания

- •3.1. Предметное и нормативное знание их формы и функции в научном познании

- •3.2. Понятие гносеологической рефлексии и ее квазитеоретические формы

- •3.3. Рефлексивные системы (теория познания, методология и логика науки) как формы научно-теоретического осмысленна познавательных действий

- •3.4. Эврилогия, теория методического творчества, методологическое сознание

- •3.5. Философия науки

- •Раздел II

- •Глава 4

- •4.1. Обоснование дедуктивизма и эссенциализма в античной философии

- •4.2. Теологизация средневековой науки: социокультурные предпосылки и методологические следствия

- •4.3. Ренессансные трансформации в сфере философской методологии

- •4.4. Рационализм Нового времени и вероятностная концепция естественнонаучного знания

- •4.5. Эволюция философски-методологических проблем в позитивизме, прагматизме и диалектическом материализме

- •4.6. Неорационалистическис, реалистические, операциональные и постпозитивистские концепции научного знания

- •4.7. Образы науки и модели научного знания в структурализме, постструктурализме и постмодернизме

- •Глава 5 актуальные философско-методологические проблемы научного познания

- •5.1. Проблема контекстуальной соразмерности анализа науки и научного знания

- •5.2. Представление знаний, математизация и компьютеризация научного знания

- •5.4. Проблемы "большой науки"

- •Глава 6

- •6.1. Объект и предмет исследования

- •6.3. Цели, задачи и условия исследования

- •6.4. Средства и методы исследования

- •Обще логические методы (приемы) познания

- •Методы эмпирического исследования

- •Методы теоретического исследования

- •6.5. Результат исследования

- •Глава 7 процессуальные элементы научного исследования

- •7.1. Выбор темы и формулировка проблемы

- •7.2. Уточнение целей и задач исследования и выдвижение гипотезы

- •7.3. Выбор репрезентативного объекта и методов исследования

- •7.4. Накопление новой информации и концептуализация знания

- •7.5. Представление и аргументация результата исследования

- •Глава 8 уровни научного исследования как формы его системной организации

- •8.1. Скептическая точка зрения на проблему уровней исследования

- •8.2. Основные критерии выделения уровней научного исследования

- •8.3. Гносеологический статус уровня исследования

- •8.4. Структура знания и специфика методологических проблем на эмпирическом уровне

- •8.5. Структура знания и специфика методологических проблем на теоретическом уровне

- •Р ис. 8.2. Модели механического движения: а) фундаментальная модель; б) модель движения тела в поле центральных сил; в) модель колебательного движения тела

- •Раздел IV идеалы научности в системной динамике знания

- •Глава 9

- •Формы предпосылочного знания как основания типов научной рациональности

- •9.1. Философские основания науки

- •9.3. Идеалы и нормы научного исследования

- •9.4. Стили научного мышления в их исторической динамике

- •9.5. Рациональность в классической, неклассической и постнеклассической науке

- •Глава 10 проблема метода в науке

- •10.1. Научный метод как элемент нормативного знания

- •10.2. Структура научного метода

- •10.3. Логическое и концептуальное обоснование метода

- •10.4. Критерии научности метода

- •Глава 11 формы научного поиска и развития знания как реализация принципов научной рациональности

- •11.1. Предметный контекст анализа

- •11.2. Научный факт

- •11.3. Проблема

- •11.4. Гипотеза

- •11.5. Теория

- •11.6. Метод

- •Глоссарий

11.5. Теория

Функционирование теории в качестве формы научного поиска и развития знания определяется спецификой функций, присущих теории "по определению", а также обусловленных необходимостью ее обоснования и доказательства когнитивной продуктивности. Теория по определению представляет собой концептуальную систему, содержащую обобщенные положения (принципы, постулаты, аксиомы), абстрактные конструкты, понятия и законы, которые репрезентируют исследуемый объект в виде определенным образом структурированной совокупности элементов и их корреляций. Соответственно к ее основным функциям "по определению" необходимо отнести обобщение и систематизацию накопленного знания, при выполнении которых теория обеспечивает его наиболее полное, компактное и информационно емкое представление.

Процедура обоснования теории связана с установлением связи исходных эмпирических знаний, с одной стороны, и общих положений и абстрактных конструктов — с другой, в результате чего содержание последних создается, трансформируется или подтверждается коррелятивно содержанию эмпирического знания. В свою очередь, созданные таким путем общие положения и абстрактные конструкты служат не только формой обобщения эмпирических знаний, но и выполняют объяснительную функцию. За счет информационного потенциала этих форм, создаваемого в ходе обобщения понятий и разработки идеальных моделей, репрезентирующих исследуемый объект, появляется возможность дать причинное, структурное или функциональное объяснение его характеристикам, выраженным ранее в формах эмпирического знания, подвести это знание под более общий закон или соотнести с теорией в целом, т.е. осуществить один из типов научного объяснения.

Выполнение теорией обобщающей, систематизирующей и объяснительной функций — это показатели ее когнитивной (познавательной) продуктивности, так как в их русле обеспечивается приращение знания об исследуемом объекте. Когнитивная продуктивность теории проявляется еще одним способом — предсказанием новых ранее неизвестных свойств и отношений исследуемого объекта, т.е. выполнением теорией предсказательной функции. Эта функция стимулируется не только естественным желанием исследователя реализовать все возможные для теории функции (это относится к любой форме знания), но и спецификой интертеоретических отношений (прежде всего, наличием контрирующих теорий). Больше шансов быть принятой научным сообществом оказывается у той теории, которая обеспечивает большее количество предсказаний.

Теория выполняет также методологическую функцию. Структура теории и содержащееся в ней предметное знание служат основой теоретических методов исследования, целенаправляют наблюдения и эксперименты, служат критерием когнитивной ценности новых эмпирических данных. Известные основные типы теорий — феноменологические, нефеноменологические (логико-математические) и развитые — реализуют отмеченные функции специфично. Так, функции обобщения и систематизации знаний для феноменологических и развитых теорий задаются практически одинаковой исходной познавательной ситуацией, поскольку и в первом и во втором случаях она характерна наличием определенного массива эмпирического знания и задачей выразить его существенные характеристики в виде определенной системы понятий и законов.

Однако выполняется эта задача существенно различными способами. В русле работы по построению феноменологических теорий вводятся понятия, коррелирующие исключительно с наблюдаемыми объектами, явлениями, процессами, их свойствами и отношениями; обобщения, зависимости и законы устанавливаются по правилам индуктивного вывода не на начальных этапах исследования, а по мере необходимости ассимилировать новый эмпирический материал; используется терминология, явно тяготеющая к обычному естественному языку. В развитых теориях эти функции реализуются путем осуществления ряда познавательных действий, качественно отличных от охарактеризованных выше. К ним относятся действия, коррелирующие не только с наблюдаемыми фрагментами исследуемой реальности, но и ненаблюдаемыми, направленные, прежде всего, на построение идеальной модели исследуемого объекта и осуществляемые, как правило, на начальных этапах создания развитой теории. Это познавательные действия, во-первых, направленные на построение теоретических схем объектов в виде абстрактных теоретических конструктов (идеальных моделей), репрезентирующих исследуемые объекты с надлежащей степенью достоверности; во-вторых, познавательные действия, представляющие собой манипулирование ими (достраивание, видоизменение) с целью адаптации модели к конкретным условиям, в которых изучается исследуемый объект; в-третьих, действия, направленные на эмпирическое обоснование абстрактных конструктов, которые одновременно являются теоретической интерпретацией эмпирических данных; в-четвертых, действия, направленные на формулирование теоретических законов, выражающих в вербальной форме корреляции элементов абстрактных конструктов (идеальных моделей); в-пятых, познавательные действия, направленные на формулирование теоретических законов в виде математически выраженных зависимостей (создание математического аппарата теории).

Предсказательная функция теории, в русле которой наиболее наглядно реализуется процесс приращения предметного знания, также выполняется различным путем. В феноменологических теориях — это, прежде всего, положения (высказывания) о возможности явлений, процессов и зависимостей (подобных исследуемым) в более широкой сфере реальности, по сравнению с исследуемой, т.е. экстраполяция в пространстве и экстраполяция во времени как высказывания о возможности подобных явлений, процессов и зависимостей в определенном пространственно-временном интервале. Здесь осуществляется сугубо экстенсивный выход за пределы наблюдаемого, так как "предсказывается" масштаб проявления (существования) известных ранее наблюдаемых характеристик исследуемой реальности.

В развитой теории предсказание представляет собой вывод из ее общих законов и одновременно результат творческой работы по конкретизации (видоизменению) общей теоретической схемы, построению на ее основе частной теоретической схемы, включающей в свой состав элементы, которые зачастую не имеют непосредственно наблюдаемого коррелята в содержании исследуемой реальности. Таким путем выдвигается предположение (предсказание) об их существовании — пока еще не наблюдаемом реально. Классический пример такого рода предсказаний: обоснование существования некоторых (вымерших ко времени предсказания) живых существ, в частности, синантропа как связующего звена между питекантропом и неандертальцем в эволюционной теории, предсказание Д.И. Менделеева о существовании на то время неизвестных химических элементов и их свойств на основе периодического закона, обоснование неизбежности экономических кризисов в условиях капиталистического производства в теории К. Маркса и др.

Важное эвристическое значение при выполнении развитой теорией предсказательной функции имеет ее математический аппарат, выражающий характер связей между известными элементами исследуемой системы и дающий на этом основании возможность выдвигать предположения о существовании ранее неизвестных элементов, закономерно встроенных в данную систему. Это могут быть однотипные элементы, как в известных предсказаниях новых планет Солнечной системы (Нептуна и Плутона), а также элементы, имеющие иные, в том числе прямо противоположные характеристики по сравнению с характеристиками известных элементов (различные типы предсказанных античастиц, кварки, протокварки в физике микромира). Их предсказание было сделано "на кончике пера": путем математических расчетов, а также операций с уравнениями, т.е. путем модификации математического аппарата теории в соответствии с правилами развития систем математического знания, а не под воздействием эмпирических данных.

Существенно различаются и методологические функции феноменологических и развитых теорий. При их общей установке, ориентирующей на приращение обобщенного знания и объяснение на его основе конкретных фрагментов исследуемой реальности, первые задают экстенсивное направление генерации нового знания как приоритетное, ориентирующее на работу с наблюдаемыми феноменами, и далее производную от него установку на создание эмпирических обобщений, зависимостей и законов; вторые — интенсивное направление как приоритетное, ориентирующее на работу в первую очередь с ненаблюдаемыми объектами (теоретическими схемами), и производную от него установку на последующий переход к работе с наблюдаемыми фрагментами в ходе подтверждающих наблюдений и экспериментов.

Рафинированно экстенсивное развитие предметного знания — это абстракция, хорошо выражающая интенцию исследовательской работы на ассимилирование однотипных фрагментов исследуемой реальности ("познание вширь"), но не учитывающая неизбежно осуществляемых при этом процессов обобщения и дедуктивного вывода. Точно так же характеристика исследовательской работы по построению теоретического знания, как интенсивного "познания вглубь", выражает лишь один (хотя и главный, определяющий) ее аспект, предшествующий дальнейшей работе по развертыванию теории на основе генетически-конструктивного метода.

Для развитой теории, включающей сложный математический аппарат, необходимо указать на еще одно специфическое проявление ее методологической функции, обусловленное структурой и внутренней логикой развития математического аппарата. Они ориентируют процесс приращения знания, задавая естественные в рамках данной структуры и ее возможных преобразований направления научного поиска. "По свойственной ей точности, — отмечал А. Пуанкаре, анализируя в этом плане роль "математической физики", — она вынуждает нас формулировать все гипотезы, которые мы иначе могли бы допустить, сами не подозревая этого"1. Более детальное пояснение содержания методологической функции математического аппарата теории дано им в наглядной аналогии. "Я позволю себе, — пишет ученый, — сравнить науку с библиотекой, которая должна беспрерывно расширяться; но библиотекарь располагает для своих приобретений лишь ограниченными кредитами; он должен стараться не тратить их понапрасну. Такая обязанность делать приобретения лежит на экспериментальной физике, которая одна лишь в состоянии обогащать библиотеку. Что касается математической физики, то ее задача состоит в составлении каталога. Если каталог составлен хорошо, то библиотека не делается от этого богаче, но читателю облегчается пользование ее сокровищами. С другой стороны, каталог, указывая библиотекарю на пробелы в его собраниях, позволяет ему дать его кредитам рациональное употребление; а это тем более важно ввиду их совершенной недостаточности".

Принципиально иная исходная познавательная ситуация сопутствует выполнению отмеченных функций нефеноменологическими (логико-математическими) теориями, которые не привязаны (по меньшей мере столь жестко) к эмпирическому материалу. Их общие положения (постулаты, аксиомы) задаются изначально и фактически предшествуют работе по их интерпретации (соотнесению с предметной областью и ее эмпирическими характеристиками). Дальнейшая работа по созданию аксиоматической системы проводится по правилам дедуктивного вывода теорем и других видов знания менее общего характера в идеале до тех пор, пока не будет построена полная, относительно замкнутая, формализованная система. Таковы неклассические геометрии Лобачевского, Бойяи и Римана, системы операторного, матричного и тензорного исчислений, математические системы, основанные на категориях и функторах, исчисления неклассических логик. В процессе их создания задаются обобщенные формальные схемы описания, систематизации и объяснения содержания предметной сферы, на которой будет проинтерпретирована логико-математическая теория. Это по своему характеру дедуктивно-аксиоматические схемы, в контексте которых описание, систематизация и объяснение объектов, явлений и процессов предметной области, на которой будет проинтерпретирована данная теория, представляют собой совокупность познавательных операций, направленных на определение места знания, относящегося к описываемому или объясняемому фрагменту предметной области, в структуре целостной системы знания. Например, объяснение смысла знака в искусственной знаковой системе (искусственном языке), содержания фрагмента математического исчисления, сущности элемента сложной саморегулирующейся технической системы.

Предсказательная функция теорий данного типа практически совпадает с методологической, поскольку в обоих случаях структура логико-математической теории ориентирует исследователя на анализ всех возможных следствий, вытекающих из содержания общих положений (постулатов, аксиом) и теорем.

Теории всех типов способны выступать (и в реальных процессах научных исследований выступают) в роли источника новых проблем, что также необходимо квалифицировать как проявление методологической функции теории. Феноменологические теории связаны с перманентной проблемой идентификации фрагментов исследуемой реальности и достоверного объяснения; нефеноменологические — с проблемами их оснований, непротиворечивости, полноты и предметной интерпретации; развитые теории генерируют наиболее широкий круг проблем (полноты охвата исследуемых феноменов, адекватности теоретических схем реально существующим объектам исследуемой действительности, вербального и количественного выражения теоретических законов, интерпретации эмпирического знания и эмпирического обоснования теоретических схем, концептуального обоснования теории, описания и объяснения новых фактов в данной области исследования, предсказания новых фактов для повышения собственной достоверности и создания преимущества по отношению к конкурирующим теориям).

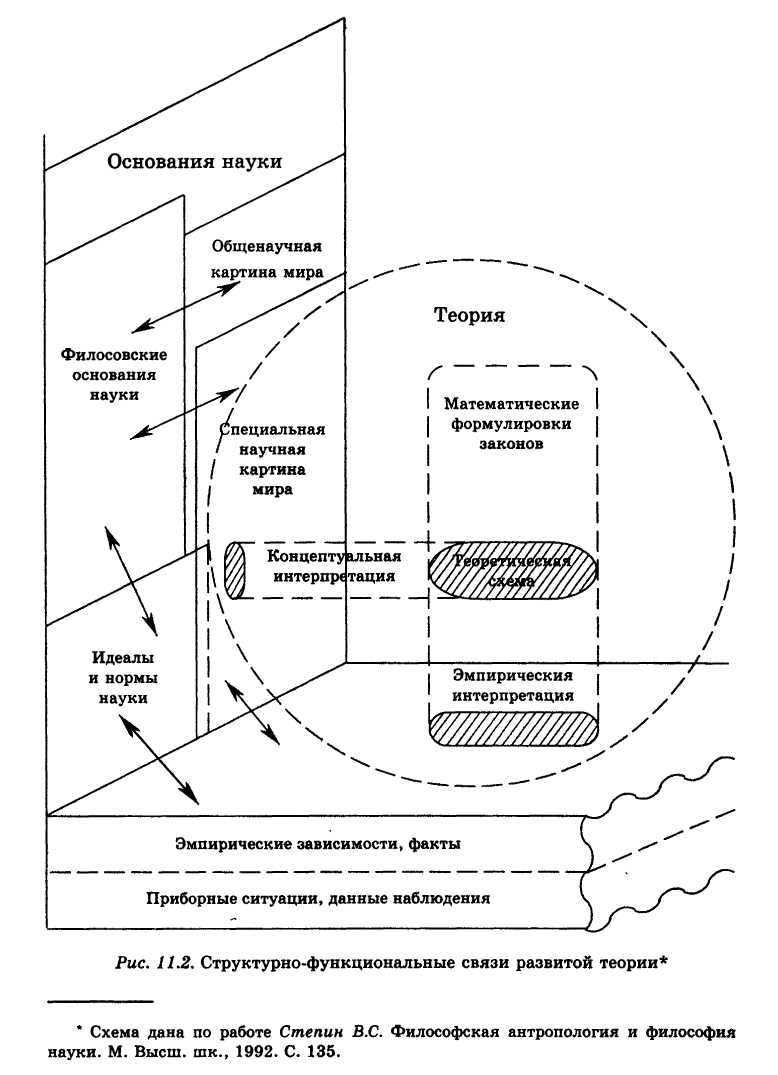

Богатство и разнообразие процессов, в которых теория реализует себя как форма научного поиска и развития знания (рис. 11.2) послужили одним из главных оснований для ее квалификации в качестве одного из методов познания. О неправомерности отождествления теории и метода достаточно подробно говорилось ранее. Здесь же необходимо дать достаточно детализированную картину функционирования метода в качестве формы научного поиска и развития знания.